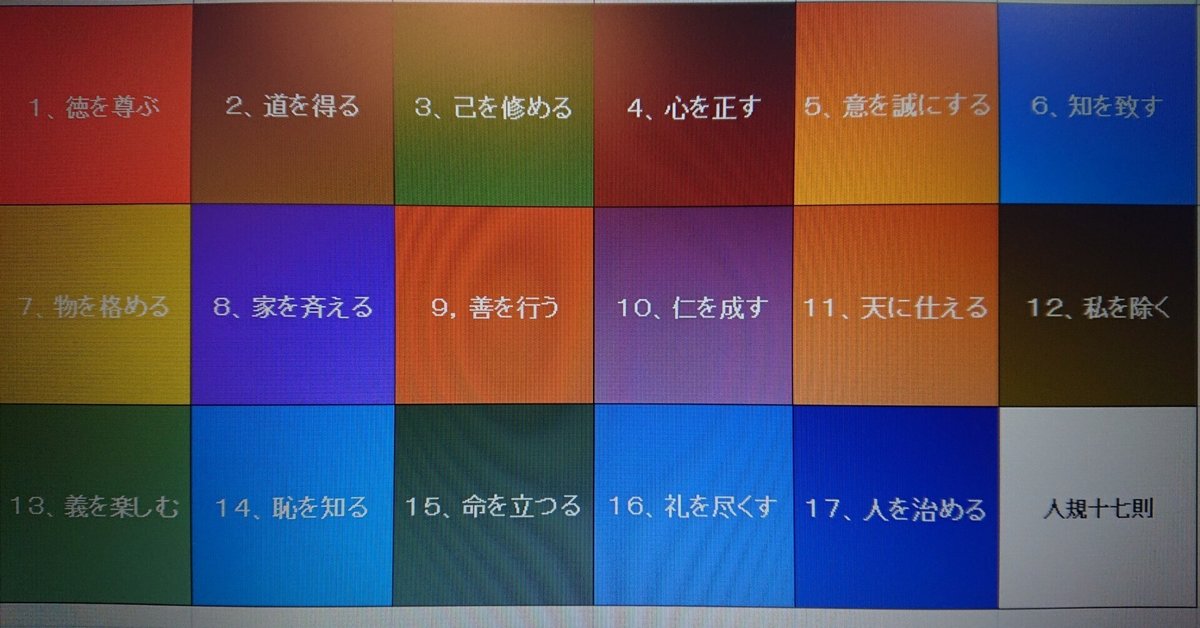

人規十七則

一、徳を尊ぶ

一、人の身は、その本質を天からいただいたものである。徳を心のうちにそなえている人もあれば、学習してわきまえる人もあり、刻苦精励してはじめてわきまえる人もある。

二、短気はすべての長所に蓋をしてしまう。書物を読んだから、学問をしたから、頭脳が明敏だからというだけでは、怒りをうつさない境地に到達しない。徳行を旨として修養し、学問を好んで修養向上を怠らない人は、自然と怒りをうつさないようにもなり、また過失を再びおかさないようにもなる。

三、徳は、見事な利益によって天下を利しながら、その利するところを口にしない。それが徳の偉大さである。剛健中正であり、純粋にして至情である。その働きは、それぞれに発揮され、つぶさに情義を尽くす。天が雲をおこし雨を降らせるのと同じように、徳沢が人に及んで天下の太平を来たす。

四、人間は仁徳の中に身を置くのがよい。それは誰でもできる。仁の徳は天の与えた尊い地位のようなものであり、人間の安んじているべき場所である。知と仁と勇の三つが、世界中にあまねく通用する徳であり、正しい道を修めるには仁の徳に従うべきである。

五、命令や法令にも本末がある。為政者の心が立派で正しい道を行い、手本となるように定めるのが根本である。法令は政治の枝葉に過ぎない。「徳治」は、まず自分の心を正しくしてから他人の心を正しくすることである。「法治」は、法令をきちんと定めて違反した者を刑罰で懲らしめることである。本末ともに正しくし、良く行えば、富み栄え、長く久しく続くものである。

六、仁愛の徳にとどまってそれを標準とし、敬慎の徳にとどまってそれを標準とし、孝行の徳にとどまってそれを標準とし、慈愛の徳にとどまってそれを標準とし、信義の徳にとどまってそれを標準とする。

七、人は過失を犯しても、これを自覚しない人が多い。たとえ自覚しても心に悔いて改める人は少ない。孔子は「世も末である。私は、いまだに過ちを知って自らを責め、悔い改める人を見たことがない。これから以後も見ることができないのか」と嘆いた。道徳は、進化せず、かえって退化したようである。個人の道徳を進化させると同時に、国際道徳も進歩させなければならない。

八、真に心を徳の世界において悠々自適、天下の利害損得、一つも心を動揺させることなく、志が確立していたならば、いつにわかに大事が生じても、業を成就することができる。

九、自らの徳をもって仁政を行う者は王者である。徳をもって人を服せしめるのは、相手が心の底から喜んで本当に服するのである。

十、偉大な徳があれば、ふさわしい地位が得られ、ふさわしい収入が得られ、ふさわしい名声が得られ、ふさわしい長寿が得られる。偉大な徳をそなえた人は、天命を受けて天子となる。楽しめる聖人君子は、美わしき徳に輝く。

十一、伯夷は清廉潔白な点にすぐれ、伊尹は責任感にすぐれ、柳下恵は調和の心にすぐれ、それぞれかたよりがあるが、孔子はこの三人の聖人君子の徳を兼ね備えて、常に時のよろしきに従って行動する。速やかなるべきときは速やかに、ゆっくりすべきときはゆっくり、仕えず引きこもるべきときは引きこもり、仕えるべきときは仕える。孔子を聖の時なる者、集めて大成する者という。

十二、人間自然の意欲を無視して、行き過ぎた計画経済を強制するのは、精力の浪費である。人間は情に生きるものである。難しい理屈をこね回したり、罵り騒ぐよりも、まず、よく人情を解さなければならない。お互いに気持ちを知り合い、知情意の調和向上を念頭において、人格を高めなければならない。

十三、徳には見える徳と見えない徳がある。木の根は見ることができないが、大きな役割を持っている。この根の働き、すなわち内にあって大きな働きをしている徳を「玄徳」という。木から枝が出て、花が咲き、実がなるような外に現れる徳を「明徳」という。人が成長するためには、玄徳を養って、明徳を育て発揮させなければならない。

十四、人して生まれた子が親に対しておのずから催す感恩報謝の情を、「孝心」、あるいは「孝」という。孝によって真の意味における人となり、あらゆる道徳的行為が発する。真に孝は徳の本である。

十五、徳のある聖人君子を尊敬し、徳のある聖人君子がしかるべき地位にあれば、政治がよく行われて国家が平穏無事である。君徳が一国の道義の根源である。

十六、教育のあり方は、すべて自ら実行して心に会得した結果に基づいたもので、日常的な道徳の他に何か高邁な哲学を求めることを必要としない。誰もが学び、自身の本性としてもともとそなわっている高貴な道徳性を自覚し、自分に割り当てられた任務としてなすべきことをわきまえ、それぞれにひたすら力を出し切って努力する。

十七、徳と道という、天下無双の霊宝がある。この宝を用いて、心に守り身に行う。この宝は上は天道に通じ、下は四海にあきらかである。この宝を用いて、親子・君臣・夫婦・兄弟姉妹・友人の五倫に交われば、五倫すべて和睦する。天下は平らかになり、国は治まり、家は斉い、身は修まり、心はあきらかである。

二、道を得る

一、身を修めるには正しい道によるべきである。朝に正しい真実の道が聞けたら、その晩に死んでもよい。

ニ、天の命令によって、人が先天的にそなえるものを性すなわち生まれつきという。人それぞれ天性の自然に従い行うべき道がある。これがすなわち道である。

三、道というものは、いつでもどこにでもあるもので、ほんのしばらくの間も人から離れることのないものである。離れるようなものは、真の道ではない。

四、真の聖学とは、人の人たる価値は何かをもっぱら知ろうとするものである。道の体得を目標とし、人格の完成を立場とし、仁愛を離れず、さらに技芸を楽しむ。これが聖学、すなわち孔子・孟子の教えにおける修養の道である。

五、道とは、仁・礼・義のことである。広げると天地の間に満ち、小さくすると、心のうちに隠れてしまう。この道において、修養を積まなければならない。心の底から道を求めようとするものは上であり、名誉利益を得るためにするものは下である。

六、世界中いつでもどこでも通用する道として五つのことがある。君臣の間の道、親子の間の道、夫婦の間の道、兄弟姉妹の間の道、友人との交際の道である。自分を子として自覚する時、親に対する道がある。親として自覚する時、子に対する道がある。夫として自覚する時、妻に対する道がある。妻として自覚する時、夫に対する道がある。

七、正しい道を行っていれば自然と協力者が多くなるし、正しい道を失うと協力者は少なくなる。協力者の少ない極端な場合は、親戚の者すら離反するし、最も協力者の多い場合は、天下が残らず従う。

八、人の人たる道は、高く美しく、また簡易で身近なものである。しかし人々は、道の高く美しい面だけを見て、初めから自分には難しいと思い、道が簡易で身近な、親しみやすいものであるということを知らない。富貴貧賤、安楽艱難など、身の回りが様々に変化しても、ただ一つの態度でこれに対し、いかなる境遇にいても意識しない。これは、道というものが、簡易であり身近なものであるからに他ならない。人々は、心が富貴によって堕落し、貧賤によって変えられ、安楽に耽り、艱難に苦しんで、平素の心がけを失っている。

九、人と禽獣が異なっている点は、人間として守るべき道を守っているか、守っていないかということ以外にはない。これを失ってしまったものを衆人、努力してこれを得たものを君子、自然にこれを身に持っているものを聖人とする。衆人でも、努力すれば君子となれるし、努力が実ると聖人となる。

十、孝行悌順でありながら、人に逆らうことを好むものは少ない。人に逆らうことを好まないのに、乱れを起こすことを好むものは少ない。聖人君子は根本のことに努力し、根本が定まってはじめて道もはっきりする。孝と悌こそ、仁徳の根本である。

十一、うやうやしく人にへりくだり、学問を好み、人望があった人物が、権力をほしいままにするようになっても、急には交際を絶つことが難しい。明智の人物は、その人物を当初において見抜いて交際せず、果断の人物は、その人物の罪悪があらわれた時に交際を絶つ。もしこのいずれかの道を失ったなら、節義を誤って生涯悔いることになる。

十二、どんなことにも拘泥することなく、心は澄んだ鏡の面のようで、あらゆるものに順応する。道をもって交わろうとするならば、その道をよろこんで交わり、礼をもって接しようとするならば、その礼をよろこんで接する。昨日、道や礼がなかったとしても、今日、あるならば、その道や礼をよろこび、昨日の無道や無礼をとがめることなく、明日、無道や無礼をしむけないかと予測することもない。公平弘大の態度である。

十三、「経」すなわち聖人の、人間永遠の道を説いた教えを尊びつつ、同時に「史」すなわち人間の正邪・真偽が相闘いつつ興亡盛衰を繰り返してきた歴史を学ぶ。経は我々に、人間の不滅の理想を教えるものであり、史は我々に、人間の具体的な姿を示すものである。経史を合わせ修めて、初めて理想を具現する道が得られる。

十四、聖人君子の踏み行う道は人目をひかないで、日に日に真価があらわれてくるが、小人の道は人目をひきながら、日に日に消え失せてしまう。聖人君子の踏み行う道は、あっさり淡泊でありながらいつまでも人をひきつけ、簡素でありながら文彩があり、穏やかでありながら条理がたっている。

十五、堯・舜の道を根源として受けつぎ、文王・武王の道を模範として顕彰し、上は天の季節のめぐりにのっとり、下は地上の山川風土のあり方に従う。その徳は、大地がすべてのものを載せ支え、天がすべてのものを覆い尽くし、四季の季節が互いに順序よく巡り、太陽と月とがかわるがわるに輝き照らすようである。

十六、聖人君子が上にいて小人が下にいるなら、平世の道であるが、小人が上にいて聖人君子が下にいるなら、乱世の道である。乱は兵乱のことでなく、平は五穀がよく実ることではない。聖人君子が君の道を尽くし臣が臣の道を尽くし、親が親の道を尽くし子が子の道を尽くす時、天下が平らかであるというのである。

十七、賢者に会いたいと思いながら、正しい道をもってしないのは、あたかも人が入って来ることを願いながら、入り口の門を閉めるようなものである。義は道のようなものであり、礼は門のようなものであるが、聖人君子だけがこの道を通り、この門を出入りすることができる。堯は舜に対して、自分の九人の息子を仕えさせ、二人の娘を嫁にやり、百官・牛羊・倉庫などを整え、舜を郷里の田野の中に養わしめ、賢者なることを見極めたうえで登用して摂政という上位につけた。これこそ真に模範とすべき態度であり、王たる者が賢者を尊ぶ道である。

三、己を修める

一、志を立てて修行につとめるのは、あたかも樹を植えるようなものである。根を生やす段階では、ひたすら土をかけ水を注いでやるだけでよく、枝や葉、花や実のことに思いをはせる必要はない。現実にありもしないものに思いをはせたところで、なんの益もないのである。ただ当面の栽培の努力さえ怠らなければ、枝や葉も、そして花も実も自然についてくる。

二、古の聖王たちは、まず自身の完成を目指し、その後に天下を考え、自身を修めたうえで天下を治めた。よく天下を治めている君主は、天下を治めているからそうなのではなくて、自身をきちんと修めていることによる。善人の君子たちは、道理に疑点がない。道理に疑点がないから、四方を是正することができる。成功の鍵は、無為にこそある。

三、修行法の眼目は事上練磨(事上磨練)である。「事上」とは毎日の仕事、毎日の生活であり、そういう中で自分を鍛えることが、事上練磨である。もちろん、本を読んだり、人の話を聞いたりして他人の経験に学ぶことも、自分を鍛える有力な方法である。しかし、それだけでは、単なる知識のレベルにとどまり、生きた知恵としてはたらかない。生きた知恵を身につけるためには、みずからきびしい現実の中に身を置いて、実践体験を積み重ねることが必要である。事上練磨は、いつの時代にも当てはまる実践倫理である。

四、学問とは人間学のことであり、知識・技術を学ぶ時務学のことを芸という。学芸という言葉があるが、人間学であるところの学を修めて、世の中に立っていくのに必要な知識・技術である芸を身に修める。学と芸の両者を修める。狭い意味の教育よりも、学芸が大切である。

五、静かな環境にばかり気をとられて、克己の修行を怠ると、事に対処したとたん、たちまち心が動転する。人間というのは、日常の仕事の中で自身を磨かなければならない。そうすれば、しっかり自身を確立し、静時であろうと動中であろうと、いついかなる事態になっても、冷静に対処することができる。

六、『詩経』には「緑の竹のように素晴らしい才能豊かな聖人君子は、細工師が切り込んだうえにやすりをかけ、たたいたうえにすり磨くように、どこまでも修養をする。」とうたわれている。「切り込んだうえにやすりをかけるよう」というのは、人について学ぶことを言ったのである。「たたいたうえにすり磨くように」というのは、自ら反省して修養することである。切は骨、磋は象牙、琢は玉、磨は石を磨くことで、『切磋琢磨』は学問修養に励む意味になった。

七、人間、年若く気がすぐれている時は、必ずよく人の心を動かし、自身の力に不相応の名誉を得るものである。しかし評判が実力以上に高く、気負いすぎると、つまずく原因となる。学問も熟し見識も定まり、老成沈着、「噛んでいよいよ味がある」までにならないと、本当の価値は決まらない。

八、政治家、事業家、教育家、それぞれの人々が、真剣に自分というものを究明すれば、この世を一変するくらいなんでもない。戦争をしたり革命をやったりしなくても、いわゆる維新、維れ新たなりで、十分に人間生活、民族生活、人類の生活は日進月歩していく。自身を究めないから、いろいろな過ちをおかして悲劇が始まる。天下はもと無事である。それをつまらない人間がわざわざごたごたさせる。そこに学問修業というものの永遠の意義と価値がある。

九、「心を尽す」というのは最上の段階のことであるが、これは大聖である堯・舜・周公・孔子についてのことであって、容易に至りがたい境地であり、その次の段階は「心を存す」ということである。存すとは、心を散らないよう日夜胸に抱いていることであり、この努力が積み上がると、「心を尽す」という境地に至る。

十、世間の毀誉というものは、あてにならない。自身の心のうちに、そしられることをおそれ、ほめられたいと求める心があったなら、表面の声にばかり心を使うようになって真実に対する心が日々に薄くなってゆく。聖人君子たるものの務めは、自身を修め、真実を尽すことにある。世間の毀誉などにこだわる必要はない。

十一、『論語』に「七十にして心の欲するところに従えども矩をこえず」とある。人に仕え、仕事に精を出していく中で自分を磨いていく。人間に定年はない。自らを磨こうと思えば、年を取るほどに人間的に立派になっていく。与えられた命を大切にして、息を引き取るときに、人間としてもっとも完成されることが大切である。

十二、反省して自己を責めよというこの語こそ、聖賢の書物に記されている無数の言葉の結論である。一切の問題の根本は自身にある、自己の身こそ責任の所在である、というこの語もまた、同じ努力の道を説いたものである。天下の問題は、大小の別なく、この二語に示されている。

十三、聖人君子から庶民に至るまで、どのような身分にある人でも、同じようにみな自身をよく修めることを根本とする。その根本の自身をよく修めることがでたらめでありながら、末端の国や天下がよく治まっているというのは、滅多にない。

十四、平穏無事をよいことに楽しみにふけり怠惰豪遊したならば、これこそみずから災いを求めるものである。禍福はみな自分から招くものである。天の与えた災いはなんとか避けることもできるが、自分で招いた災いは逃れ生きることができない。

十五、人々は自身の修養が根本であるということを理解していない。人々の心というものは、上の命令に従わずに、上の好みに従うものである。上にある者が、欲望を断ち切り、先頭に立つなら、命令しなくても、人々は自然に従うのである。ひたすら日夜刻苦勉励し、政治教育を修め、学問武芸を練り、それぞれ自分の仕事に勤め、力を合わせて、災事を未然に防ぐべく努力する。これに反し、日夜遊び呆けているのは、何事であるか。

十六、出来ないことだ、と言ってそのままに放っておくものを賊という。文武の道に励み、倹約に努め、自身に照らして一日として怠けることはなく、教養を受けて成長していながら、徳を知ることができないのであれば、心ある人間と呼ぶことはできない。従っているようでいながら、その後ろではあれこれ反対のことをいう悪賢さを、そのまま隠しておくことを賊という。

十七、道を志すからには、母鶏が昼夜の別なく、卵を暖めてかえすように一心になることができたなら、その志が成るか否かを心配する必要はない。もしも自分の心のうちにその事に専念するところがなければ、心はあれにもこれにも散ってしまう。自身の心に反省し奮励すべきである。

四、心を正す

一、後悔したことが、いつまでも心に引っかかり、とらわれていたのでは、良知が曇らされ修行の妨げとなる。また、変化する情勢に柔軟に対応することができない。

二、自身に腹の立つことがあると身の正常を保つことができず、恐れおののくことがあると身の正しさを保つことができず、楽しい好きごころがあると身の正しさを保つことができず、悲しい心配事があると身の正しさを保つことができない。つまり心が動揺すると身は修まらない。心がしっかり正常に落ちついていないと、何かを視てもはっきりとは見えず、何かを聴いてもはっきりとは聞こえず、何かを食べてもその味がわからない。これでは身の修めようがない。自身をよく修めるには、まず自分の心を正す。

三、偏って公正でない議論は、その人の心が物に覆われていることを見抜く。出任せの議論は、その心が何かに陥溺していることを見抜く。邪な曲がった議論は、その心が道理から離れていることを見抜く。ごまかして言い逃れようとする議論は、その行き詰まって困っていることを見抜く。

四、暗愚で度量が狭い人は、優れた人を用いず、人にへつらうような腹に一物ある心のねじ曲がった人ばかりを用いる。心が正しければ、その心にかなう立派な人以外は重用しないので、好ましくない人も、自然とよい方向に向かう。良くなるのも悪くなるのも、人の心ひとつにかかっている。

五、外を飾るよりも内心を修め、内に省みてやましいところを持たず、心に恥じることもない。聖人君子の長所は、他人にはうかがえないところ、その深い内心の境地にこそある。内心の徳が充実しているので、行動を起こすまでもなく人から尊敬され、言葉を出すまでもなく人から信用される。

六、権勢家から、いったん、贈り物を受けたり招聘に応じたりしてしまうと、後にその権勢家が傲慢な態度で臨んで来ても、直接にそれを責めることは難しく、かえって自分を曲げてその人に従い、いつしかその党類に陥ってしまうこともある。人間とはこうしたものであるから、正直剛明の人物でないと、この境遇から離脱することが困難である。聖人君子はどんな時でも悪に染まらないのみでなく、かえって彼らを感化し、不義の仲間に入れようとはしない。自身が聖人君子なら、決して身を失う心配はない。

七、心というものは、ただ一つのものであるが、欲がまじった危険で安定しない心(人心)と純粋精妙でとらえにくい心(道心)がある。本来の心の正常を守ってそこから離れず、絶え間なく実践して、必ず道心が我が身全体の主宰者となり、人心がいつも道心の命令に従うようにすると、危険なものも安泰になり、微妙なものもはっきりして、自然に起居動作や言語の上でも過ぎたり及ばなかったりするような間違いがなくなる。

八、一方に偏っている言葉、とりとめのないでたらめな言葉、よこしまな言葉、言い逃れの言葉が心から生じて口に出るなら、その人の行いには弊害があらわれてくる。その行いが発端となり、様々な事柄に弊害があらわれてくる。

九、心というものは捉えることはできないが、喜怒哀楽という感情として外に表れてくるものである。そうした外に表れる喜怒哀楽といった感情を正常にする。つまり、喜ぶべきことを喜び、怒るべきときに怒り、悲しむべきことを悲しみ、楽しむべきことを楽しむということが大切である。それは心を誠にした証、心が正常であるということである。

十、浩然の気を養うに平坦の気、すなわち夜明けの、利害に煩わされない清明の気象を根幹として、これをだんだんに時間をかけて養うのがよい。それは、騒々しい時は気持ちが乱れて心がくもってくるからであって、朝の静かで清明な気象を養うべきである。しかし、静寂なところにおいて自身の本心を把握することは、もちろんよいことであるが、活動しているところにおいて自身の本心を把握することは、いっそうよいことである。自身の本心を把握し、徐々に時間をかけて養うことは、浩然の気を得る一つの方法である。みずから体察して、深い道理を悟ってほしいと思う。

十一、有徳の聖人君子が凡人と異なる点は本心を存して失わないところにある。聖人君子は常に仁を修めて心を存し、礼を修めて心を存す。そして仁者は人を愛し、礼ある者は人を敬するが、人を愛する者は、他人も常にその人を愛するし、人を敬する者は、他人も常にその人を敬するものである。

十二、曲がった指を伸ばしてくれる人があったなら、遠いところでも出かけていく。それは指が人並みでないからである。指が人並みでないことを苦にしても、心が人並みでないことは苦にしない。花の育て方は知っていても、自分の身のこととなると養い方を知らない。自分の身を愛することが、花に及ばないわけでなく、事の軽重を考えないからである。

十三、耳目や手足は他人から見られるので、飾っておかなければならないが、心は他人にわからず、自分だけがわかるものなので、放っておいてよいと考え、心を荒らしてしまうのは、愚かなことである。心ほど他人に知られるものはない。耳目や手足は見なければわからないが、心は見ないでも、その人が名誉を好んでいるとか利益を好んでいるとか、道徳を好んでいるとか勇気を好んでいるとかいうことが、すべて人に知られてしまう。心は天下後世に正しく知られてしまうので、もっとも恐れなければならない。同事に心こそ、自身にとって最も頼もしいものである。

十四、心は人の長官であり、耳目・口鼻・手足は、いずれも心の部下である。長官でありながら部下に引き廻されるようでは、申し訳が立たないことであり、長官がしっかりしてさえいれば、部下が引き廻すことはできない。このことが「修身」の眼目であり、「治国」の道である。

十五、世にはびこっている間違った思想が四種類ある。第一は「詖辞」かたよった議論、第二に「淫辞」でたらめな議論、第三「邪辞」胸に一物を持っていうよこしまな理屈、第四「遁辞」責任回避の逃げ口上である。孟子は思想言論というものに、いかに詖辞、淫辞、邪辞、遁辞が多いかを指摘し、批判した。

十六、素直な心になれば、心の眼が開けて、自然の理が感得できるようになり、賢愚の別を問わず、無理のないものの見方ができて、正邪の区別も自然にはっきりするようになる。素直な心は、弱いようで、実はあらゆるものに応じて変通し、大きくものをつかむことになり、強い力になる。

十七、仁は人の本心であり、義は人の正しい道である。その正しい道を捨て、本心を失っても探し求めようとしないのは、残念なことである。人は自分の飼っている犬が逃げ出すと、探すことは知っているが、本心を失っても、探すことを知らない。学問の道は、自分の失くした本心を探し求めることである。

五、意を誠にする

一、何事でも広く学んで知識を広め、詳しく綿密に質問し、慎重に我が身について考え、明確に分析して判断し、丁寧に行き届いた実行をする。それが誠を実現しようとつとめる人のすることである。

二、誠とは天の働きとしての究極の道である。その誠を地上に実現しようとつとめるのが、人としてなすべき道である。誠が身についた人は、努力しなくともおのずから的中し、思慮をめぐらさなくともおのずから達成し、道にかなっている。これこそ聖人君子である。誠を実現しようとつとめる人は、努力をして本当の善を選び出し、しっかりと守っていく人である。

三、上級者の信任が得られないようでは、人を治めることはできない。友人から信用されないようでは、上級者の信任は得られない。親に満足されないようでは、友人から信用されない。自身を反省して誠実でないところがあるようなら、親に満足されない。現実の事態について正しい善をはっきりと認識できるのでなければ、自身を誠実にすることはできない。

四、書物の数はきわめて多いが、自身がそれらの諸書から何を実践の上の要とするかというと、それは結局、「誠」という一字になる。誠とは、具体的に言えば、君としては人に対し仁であること、臣としては忠であること、親としては子に対し慈であること、子としては親に対し孝であることが、それである。

五、人の君としては仁愛の徳にとどまってそれを標準とし、人の臣としては敬慎の徳にとどまってそれを標準とし、人の子としては孝行の徳にとどまってそれを標準とし、人の親としては慈愛の徳にとどまってそれを標準とし、人々との交際では信義の徳にとどまってそれを標準とする。こうして意念を誠実なものにしていく。

六、表面だけの言葉、見せかけの行為は、人を心服させ信用される価値はない。至誠のよく人を感動させるに及ばないのである。周の文王は、至誠をもって老人を養った。それ故に伯夷や太公望が感動して奮起したのである。天下の人々が感動して王に心を寄せたのである。しかし文王の心では、その初めに伯夷・太公望を感動させよう、天下の人々を感動させようという下心があったのではない。もしこの下心があったのであれば、どのような良い事をしても、それは至誠ではない。

七、今の政治は、何事でも杓子定規の法律万能主義でやろうとする。法律以外、理屈以上に、言うに言われぬ一種の呼吸があって、知らず識らず民心をまとめるというような妙味がない。政治家の秘訣は、ただ誠心誠意の四字しかない。道によって起ち、道によって坐すれば、心服しない人はない。

八、人が憂えれば自身も憂え、人が喜べば自身も喜ぶ。人情も天理も、ここにおいて至れりである。これは、慈愛の深い親が愛子に対する気持ちに似ている。子供が喜べば親の心は非常に喜び、子供が悲しんで泣けば、親の心は非常に憂える。これは、親の憂えも喜びも人情に発し天理に基づいたもので、少しの偽りも混じっていない。憂えたり喜んだりすることを、同じく憂えたり喜んだりするのではなく、ともに憂えたり喜んだりするのである。

九、何もしないで怠けてばかりでは、精神はぼんやりしてきてふさがって通じなくなる。人の心は霊妙であって、天理が宿っているから、使えば使うほど輝いてくる。精神を覚醒させ、終日気持ちを集中させれば、多くの哲理を追求できる。

十、至誠にして動かざるものは、未だこれ有らざるなり。吉田松陰先生は既に死を覚悟しながら、生死の問題はしばらく捨て置いて、この語の真実であるか否かを身をもって実験された。一切の根本は至誠にある。自身に反省して至誠に恥じるところがないか、ここに松陰先生の生涯を一貫する精神があった。松陰先生の至誠は、下田の獄にあった時も、獄吏を感動させずにはおかなかった。野山の獄にあって、絶望に瀕している同囚を感奮させたものも、この至誠であった。しかし、江戸の法廷は、松陰先生の至誠に動かなったように見える。しかしながら、松陰先生の死をもって、松下村塾の諸門下は、初めて動かされ、師の骸を越えて、維新への実践となった。

十一、親が子の願いは何でも聞き入れて育てることを「姑息の愛」といい、一見すると慈愛に似ているが、そうして育てられた子は、わがままになり、才覚もなく、人徳もない人になるので、子を悪い道へ引き入れたのと同じことである。まずは正しい道を教え、本心の孝徳を明らかにするのが教えの根本である。真実の教化の根本は「徳教」にある。口で教えるのではなく、身を立て正しい道を行うことで人が自然と変わることが徳教である。

十二、平常の言葉をまことにし、平常の行為をつつしみ、邪心をふせぎとめて誠実をとりたもち、世間のために善事を行ってもその功を誇らず、徳は広大で人を感化する。徳に進み業を修めることを心がける。真心を尽くし偽りのないようにすることが徳に進む手段であり、言葉をととのえ誠意を立て定めるのが業を修めるための手段である。

十三、迷いの世界を抜け出す方法は、この俗世間を渡る生活そのものの中にあるのであって、世の人々と縁を絶って山中に隠棲する必要はない。悟りを開くための工夫は、自己の本来の心を見極めることの中にあるのであって、人間的欲望を絶って心を暖かみのない死灰のようにする必要はない。

十四、自分の心の持っている全力を発揮したならば、堯帝が人を治めたことも、舜帝が親に仕えたことも、孔子が道を明らかにしたことも、みな心の問題であり、心の全力を尽くしたものであることがわかる。全力を尽くさず、少しばかり行い、少しばかり仕事をし、少しばかり孝行をしただけで、自分の心のありたけを発揮したといったなら、自分の心にそむくものである。

十五、人を見定めるには、厳格で意志が強く正しいか、温和で人情あつく誠実であるか、勇気があり果断であるか、才智が冴えわたっているか、小事に拘泥せず、度量が広いかという五つの点を目当てにする。

六、知を致す

一、学んでいないことがあれば、十分になるまで学び、質問していないことがあれば、問いただして理解し、よく考えていないことがあれば、思索して納得し、分析していないことがあれば、分析して明確にし、実行していないことがあれば、十分に行き届くまで実行する。

二、広く詳しく知識を得ても、その要点を把握しないと、臨機応変な処置がとれない。学問というものは、博識から入り、要点を把握してその知識を統合すること、要点を把握してそれから出発して博識に至ることの二者が常に助け合って成績があげられる。そして詳細に究明しようとする努力こそ、要点の把握と博識の獲得の両事にわたっての、最も大切な仕事である。

三、自身の意念を誠実にしようとした人は、それに先立ってまず意念の本である自身の知能(道徳的判断)を十分におしきわめた。知能をおしきわめて明晰にするには、ものごとについて善悪を確かめることである。

四、人の心は霊妙なもので、どんな場合でも知識が働くものである。長い間の努力を積み重ねて、ついにあるとき突き抜けたとなると、自身の心の本質と働きが明白になる。これを「知の致り」という。

五、明治維新後の岩倉具視は、策略を用いたが、決して口先だけの人でなかった。知恵は深かったが、その知恵は公明で、少しも私利私欲をともなわず、純粋無垢のものであった。三条実美を「情」において清かった人とすれば、岩倉は「知」において清かった人といえる。

六、昔の亡国の主は、すべての過ちは他人にあるとした。毎日人を処罰して、ついに滅亡に至りながらみずからの過ちを悟ることがなかった。興国の王は、すべての罪は己にあるとした。毎日為すべきことにつとめて怠らず、ついに天下の王となった。知と道と一体になった人は、行動は為すべきことを為し、時に応じて行き届き、いつも窮まることはない。

七、知識だけを身につけたのでは、単なる物知りに過ぎない。問題を解決すべく、こうしようとか、こうあるべき、という判断は、人格、体験、そこから得た悟りなどが内容となり、これが見識である。さらに決断力や実行力を伴った知識や見識が胆識であり、学問は胆識を養うところにある。

八、人の悩みは自分が自分を知らないことである。人を論じたり、世を論じたりすることは簡単であるが、自分を論じ、自分を知ることは、一番大事であるが難しい。世の中や時代を責めるべきではない。世の中に対して、自分はどれだけ役に立つのか、まず自分を責めるがよい。

七、物を格める

一、自身の生まれつきの徳性を発揮するとともに、後天的な学習につとめ、広大なところをおし究めるとともに、精緻なところを十分明らかにし、高く光明に満ちたところを追求するとともに、日常的な中庸を守り、前に学んだことを復習するとともに、新しい知識を求め、重厚な誠実を養いながら、礼のきまりを尊重する。

二、平天下(天下を平かにする)のもとは治国(国を治める)にあり、治国のもとは修身(身を修める)にあり、修身のもとは正心(心を正す)にあり、正心のもとは誠意(意を誠にする。意識を誠実のものとするよう努力する)にあり、誠意のもとは致知(知を致す。致すは推し極める)にあり、致知は格物(物を格める。事物の道理を究明する)にある。

三、機械や技術は年々変化進歩している。これらは初めは頭の中で考えられ、次に実際に試してみて、それから実用化される。しかし旧式のやり方に親しみ、保守的になり、頑固でどうにもならないという人間がいるものである。いろいろ発明工夫をして、新しいものを創り出し、広く広めるようにすれば、利益を高める一つの方策となる。

四、人の心は霊妙なもので、どんな場合でも知識が働くものであり、また世界の事物には、どんな場合でも理が備わっている。世界のすべての事物について、すでに自身の見抜いた理を手がかりとしてますますそれを推し究める。こうして長い間の努力を積み重ねて、ついにあるとき突き抜けたとなると、万事万物の表も裏も精緻も粗大もすべてすみずみまで究め尽くされ、さらに自身の心の本質と働きが明白になる。これを「物が格る」といい、「知の致り」という。

五、すべて目の前に起こってくる現実の問題は、満足することを知る人にとっては、理想郷のようなものであり、満足することを知らない人にとっては、欲望に満ちた世界である。また、すべて世間一般にあらわれることがらは、その本来の姿に従ってよく用いる人にとっては、ものを生かすはたらきであり、本来の姿をそこなう人にとっては、ものを殺すはたらきとなる。

六、物事には緩急があり、三回思案しても足らず、五思十思しなければならないこともある。反対に再考の必要がなく、すぐに実行しなければならないこともある。たとえば子供が井戸に落ちそうなのを見たら、無条件にこれを救うために駆けつけなければならない。これが人の道である。しかし、一国の大事とか一身の将来に関する問題とかは、考慮に考慮を重ね千思万考して決めるべきである。

七、環境が人を作るということにとらわれると、人間は単なる物になる。人は環境を作るから、人間の人間たるゆえんがある。自由がある。すなわち主体性がある。創造性がある。

八、家を斉える

一、怠けて父母の孝養を考えないのが第一の不孝、博打と酒ばかりが第二の不孝、欲が深く金ばかりためて妻子にのみ手厚いのが第三の不孝、耳目の欲にまかせて父母にまで恥をかかせるのが第四の不孝、血気の勇にはやって喧嘩し、父母にまで危険な目にあわせるのが第五の不孝である。

二、みずから破るというのは、自分自身の手で自分の家庭を破壊することである。家庭には、親子があり兄弟姉妹があり夫婦がある。親は子を慈愛せず、子は親に孝行せず、兄姉弟妹は友愛を持たず、夫婦は反目しあい、ついに一家一族互いに相争って家庭が破壊されてしまうまでになる。みずから破ることこそ人から破られる原因となることに気づかず、迷い溺れた生活をして身を亡ぼすに至ってもなお、自分自身がそれを招いたということを悟らずにいるのは、実に悲しいことである。

三、『詩経』には、「妻や子たちの温かい和やかさ、まるで琴と大琴を合奏するようだ。兄弟姉妹もすっかり睦み合い、やわらぎのなかで楽しんでいる。家庭をうまくととのえ、妻子を楽しませている」とうたわれている。君子の道は、家庭の和合から、特に親への孝行の実践から始まる。

四、親を愛せる者は、他者も愛せる。親を人として遇することができる者は、他者に対しても同様である。真に親を愛敬することができるならば、親への愛・敬すなわち孝道徳を人々に教え、さらに広めてゆくことができる。

五、自分の家の人々とうまくいき、兄弟姉妹たちと仲良くして、親としても子としても兄姉としても弟妹としても、十分に模範にできるものであってこそ、はじめて民衆もそれにならい、国中の人々を教化することができる。国を治めるにはまず家を和合する。

六、聖人君子は、身を修め家を斉える問題を最初の仕事とする。身を修め家を斉えることを最初の仕事とすることは、一見、迂闊の態度のようであるが、その態度は子孫に伝わって何代経っても動揺しないのみでなく、ますます盛んになるものである。

七、人に仕えるということの中で、最も大切なのは親に仕えることである。守るもので大切なのは、自身を正しく守って不義に陥らないことである。親に仕えるのが、仕えるということの根本である。自身の正しさを守るのが、守ることの根本である。

八、親に気に入られないようでは一人前の人間と言えず、親に自分の行いを認めてもらえないようでは、人の子と言えない。舜は親に仕える道を尽くしたので、頑固な父も心から喜び満足するに至った。この頑固な父が喜び満足したので、天下の親子もみな感化された。このように頑固な父が喜び満足するに至って、天下の親子の道が確立した。これこそ自身にとどまらず、天下を感化した大孝というものである。

九、人間が相互に殺し合わないためにも、あるいは人間をして性欲や名誉欲や権力欲といった欲望の奴隷とならずに、人間としての正しい誇りを取り戻すためにも、どうしても道徳が必要である。道徳の根源は、遠くにあるのではなくて近くにある。親の子を思う心に道徳の根源がある。

十、人の善を受け容れ、他人の特技を自分が持っているように思って喜び、善良で賢明な人を愛する人は、自分の子孫を安らかにし、人々に利益を与える。反対に、他人の特技を憎んで嫌い、善良で賢明な人を見ると、妨げて力を伸ばすことができないようにする人は、自分の子孫を安らかにできず、人々の生活を危うくする。

十一、聖人君子は禽獣草木のような物に対しては愛憐の心を抱くが、我が心を推し及ぼす仁の心は持たない。人に対しては仁の心を抱くが、親しみの心は持たない。親族を親しみ、人に仁し、物を愛憐するのが正しい態度である。

九、善を行う

一、優れた才能があり学問が広くても、美徳善行がなければ、人から避けられ、才能が劣り学問が狭くても、美徳善行があれば、人から認められ求められる。

ニ、同じ善を行うのであっても、「人を服せしめる」がために行うのと、「人を養う」人を感化教養するために行うのと、その態度の公私の区別こそ、最も精察すべき問題である。学問の道は、自身の才能を見せびらかして人を従わせるためにするものではなく、人を教育して自身とともに善人になろうとするためのものである。

三、涵育薫陶の涵は綿を水で浸すという意味である。育は幼児を乳で育てるという意味である。薫は香をたきこめること、陶は土器をかまどで焼き固めることである。人を養う場合、この四者のように自然に感化すべきであリ、仁義道徳の中にひたして、知らず識らずのうちに、善に移り悪に遠ざかり、もとからしみこんでいた悪い汚れが、自然に善に化せられていくのを待つべきである。

四、不善を諫めてくれる家臣や、不善を忠告してくれる友人が少なくては、善行をすることは難しい。更に一転して考えると、自身の心のあり方、身の行い、接すること、もてあそぶ技芸、それらがみな善であるならば、不善の人となることはない。『大学』にも、「小人閑居して不善をなす」、つまらない人間は、暇があると善くないことをする、といっている。不善は無事、すなわち仕事がなくて暇であるという時にきざすものであるから、常に孝・悌・文・武のなかに身をひたして、他のことを考える暇がないようにしなければならない。

五、偉大なる帝舜は大人物で、善はすべてこれを私せずに人とともにし、人に善があれば己を捨てて私心なく人に従い、他人から善をとって行うことを楽しみとした。彼が貧しく耕作・陶業・漁業をしていたころから、帝堯に認められて天子となるまで、すべて人から取り入れないものはない。このように人から取り入れて善を行うのは、つまり人とともに善をなすことである。聖人君子としては、人とともに善をなすよりも偉大なことはないのである。

六、過ちをしない人間が立派なのではない、過ちを改める人間が立派なのである。しかし過ちを改めるのはもちろん貴いことだが、その過ちの償いをすることの方が、より大切なことである。多事多難な時に、なかなか人のできないことを進んでやり、立派な功績をあげることが、過ちを償う最良の方策である。

七、陽が陰となり陰が陽となって、間断することなく流行する宇宙の道理が道であり、人がその道理をそのままに受け継いだものが善であり、その善を成就具現したものが性、すなわち人の本質である。人は天から与えられた不易の常性を持っているので、美徳を好まないものはない。

八、天はただ一つの太陽があって、万物を発育生長する(天の善)。太陽がなければ、南極・北極のように凍冷不毛、人も物も生育を遂げることができなくなる。一方、地は太陽の気を受けて万物を発育生長させるものであり、地がなかったら、発育生長の道がない(地の善)。自身の本性は善であると認識し、これを根拠として身心を磨いて徳を完成する。

九、人の真情がそのままに現れる時は善である。自身の本性を真に善であると確信し、良心のあらわれたところ、すなわち惻隠・羞悪・恭敬・是非などの心をさらに推し広げ、欲や邪心が起った時には直ちに良心を探し出して、どうすれば心が安心し愉快になるかを求め、後で悔いることがないように勉める。

十、吉田松陰先生は、孟子が常に人々のいうところに拠りながら、本然の良心を引き起こしたことをたたえている。孟子も松陰先生も、人が悪をなすことを認めないのではない。悪を憎むことは、誰よりも甚だしかった。しかし、人にみずから良心を自覚し、善人たらんと努力させることを、はるかに大切なことと考えていた。悪がどうして起こるかを分析するよりも、人をして良心を発動せしめるには、いかにしたらよいかに心を砕いた。

十一、日頃から善い物・善い人・真理・善い教え・善い書物、善い話、何でも善いもの・勝れているもの・尊いものには、できるだけ縁を結んでおく。これを勝縁といい、善縁という。

十二、大隈重信は、人の言葉を聞くより、人に自分の言葉を聞かせる人であったが、人がちらりともらしたことでも、よく記憶した。山県有朋は、容易に自分の意見を言わず、人の意見を聞こうとした。伊藤博文は、よく人の言葉を聞き、またよく自分の言葉を人に聞かせ、聞きながら聞かせた。西郷隆盛と従道兄弟はいずれも言葉が少く、よく人の言葉を聞いて、物にとらわれず万事を手軽くとりさばいた。善言をよく聞き、行動にうつさなければならない。

十三、人の本性は善である。聖学、すなわち孔子・孟子の教えは、いろいろの学問のうちで、最も善なるものである。孔子・孟子の教えを学ぶことは、善のうちの善である。善に達することができないのは、「熟」を欠いているからである。「熟」とは、孔子・孟子が説いた教えを記した書物を、口で読み、読んで熟さないなら心で思索し、思索して熟さないなら行動する。行動してまた思索し、思索してまた読む。このようにして努力を重ねるなら、いつしか「熟」して、善に達することができる。

十四、法令は、明徳を明らかにして根本を定める。時・所・位および天地人の三才にふさわしい最高の善(至善)かどうかをよく見極めて、いつまでも変わることのない中庸を行うことを眼目とする。聖人君子の心によく適うようにするのを「至善の活法」という。過去の事例の足跡だけを手本として真似るだけなのを「膠柱の死法」と言い、役に立たない。

十五、行動しながらも、常に考える。冷静に考えを巡らせ、判断を下す。本当の思いやりは、人に同情するだけではなく、黙っていても、自然に人のために何かをする。心だけでなく、行動が伴ってこそ、真の思いやりである。考えることと行動することは、両立してこそ意味がある。

十六、好んで人と争うことはしないが、正しい道を進んで行こうとすれば、争いを避けることはできない。争いを避けて世の中を渡ろうとすれば、善が悪に負けることになり、正義が行われないようになる。

十七、昭憲皇太后の御歌に

もつ人の心によりて宝とも

他ともなるは黄金なりけり

とある。お金は偉力あるものであるが、お金の本質は無心である。善用されることも悪用されることもある。使用者の心次第である。お金自身には善悪を判断する力はない。善人が持てば良くなり、悪人が持てば悪くなる。孔子は貧乏を奨励しなかったが、正しい方法によって得たのでなければ意味がないと言われた。

十、仁を成す

一、財力を悪用して、人に恩を売り込み評判を得るために、貧しい人に対し金や物をばらまくのは、覇道である。本当の仁ではない。自分が貧しくても、持っているわずかな食物や物を親戚や知人に分けて一緒に飲食し、家族を養った余力でさらに貧しい人々を救うのは、王道である。覇道を行うのが覇者であり、王道を実現するのが王者である。覇者でさえ少なく、王者はさらに得難い。

二、社会有用の人間としての自己形成を成し遂げるためには、何よりもまず己の内なる良知の発現をはからなければならない。良知の発現は、単に自分一人の人間形成だけにとどまるものでなく、ただちに社会的実践ヘ向かう必然性をもっている。自他の区別を克服して天下万民の困苦を救済せんとするのが「万物一体の仁」である。

三、知を好む人は、人を疑い過ぎるという欠点があり、仁を好む人は、人を信じ過ぎるという欠点があり、どちらも偏っている。しかしながら、人を信じる者は、人を疑う者より優れた功績をあげるものである。人を信じることは、はるかに人を疑うことにまさっている。

四、不仁者は危険を危険と知らずにかえって安全と思い、災禍を災禍と知らずにかえって利便と思っている。人は自身を侮って身を持ち崩すから、他人から侮られ、一家でも互いに和親せず、自身で家を破滅させるようなことをするから、他人から破滅され、一国では政治よろしきを得ずして国内が乱れるのは、みずから自国を討つもので、他国から討たれるようになる。

五、聖人君子は、生涯にわたってなお解決することができない大きな憂いを抱いているが、一時的な心配事に心を煩わされることはない。自身が依然として凡人であることを免れないと思うなら、奮起して舜のようになろうと努力する。そこに至るには、仁と礼の二つの実践の工夫いかんという問題にかかっている。

六、人を愛すれば人も常に愛し、人を敬すれば人も常に敬する。人が横逆をしむけてくれば、自身に、不仁無礼のところはないかと反省し、反省してなく、しかもなお横逆をしむけてくるならば、さらに自身に不忠のところはないかと反省する。これが聖人君子の変に応ずる態度である。みずから反省してしかも忠であるのは、修養の境地がきわめて高いと言える。

七、人を愛しても相手が親しんでこない場合は、自身に仁愛の心が足らないのではないかと反省する。人を治めてもうまくいかないときは、自身の知恵が足らないためではないかと反省する。人を礼遇しても報いられないときは、自身の敬意が足らないのではないかと反省する。自身が行ったことで相手の行動が期待外れだったときは、すべて自身に反省して原因を考える。自身が真に正しければ、天下は必ず帰服するものである。

八、仁とは何か。それは仁・義・礼の三つに分けて説くことができる。仁とは人であって、人と人と親しみあうことである。親しい肉親を親愛することが最も大切である。義とは宜であって、物事に応じた適宜のあり方を得させることである。肉親の情をこえて賢人を賢人として尊重することが最も大切である。肉親を親愛することにも親疎による差別があり、賢人を尊重することにも才能による区別があって、そうした区別こそ礼の起こる根拠である。つまり、礼とは仁と義とを節度づけて飾るものである。

九、もし人に広く施しができて多くの人が救えるというのなら、仁どころか、強いて言えば聖である。堯や舜でさえ、なおそれを悩みとされた。仁の人は、自身が立ちたいと思えば人を立たせてやり、自身が行き着きたいと思えば人を行き着かせてやって、他人のことでも自身にひきくらべることができる。それが仁のてだてだと言える。

十、人の行うべきことは善い政治につとめることで、それは大地の営みが草木の生育につとめるのと同じである。そもそも政治というものは土蜂のようなもので、他人の子を我が子として育てるものである。政治を行うには立派な人物が必要である。立派な人材を採用するには自身が立派であるべきだが、自身が身を修めるには正しい道によるべきであり、正しい道を修めるには仁の徳に従うべきである。

十一、人間は仁徳の中に身を置くのがよい。それは誰でもできることなのに、わざわざ自分から選んで仁にいないようでは、聖人君子と言えない。仁の徳は天の与えた尊い爵位のようなものであり、人間の安んじているべき場所である。仁にいることは誰も妨害する者はないのに、わざわざ不仁にいるというのは、不智である。

十二、傷ましく思う惻隠の心がないのは人ではない。同様に不義不善を恥じ憎む羞悪の心がないのは人ではない。他人に譲る辞譲の心がないのは人ではない。是非善悪を判断する是非の心がないのは人ではない。この惻隠の心は仁の萌芽であり、羞悪の心は義の萌芽であり、辞譲の心は礼の萌芽であり、是非の心は智の萌芽である。人間にはこの四端がある。

十三、自暴、すなわち自身の尊厳を傷つけるものは、頑迷な人間である。自棄、すなわち自身の尊厳を棄てるものは、惰弱な人間である。誰もこの両種の人間になりたいと思わないが、もし安宅、すなわち仁を守ることこそ最も安心の住み家であるのに、その安らかさに気づかず、正路、すなわち義を行うことこそ最も正しい道であるのに、その正しさに気づかずに生きているなら、結局は自暴自棄の人間に陥ってしまうことを免れない。悲しいことである。

十四、仁者は我が身をつねって人の痛さを知り、何事においても人に対するときは、我が身に置き換えて考える。真の仁者は自ら立とうと思ったら、その前に人を引き立てることに骨を折り、力を尽くす。世の中は人を立てなければ、自分が立っていけない。木戸孝允はよく人を引き立てた。大久保利通も同じで、伊藤博文は大久保の引き立てによる。山県有朋は特に後進の引き立てに熱心であった。

十五、仁でない人は、道を外れるか、安楽に慣れてしまう。仁の人は仁に落ち着いているし、智の人は仁を善いことと認めて活用する。仁の人は、私心がないから、人を愛することができ、人を憎むこともできる。仁を目指しているなら、悪いことはなくなる。

十六、世間一般の議論は、形の上について立てるのであるが、聖人君子の議論は、心そのものについて立てる。自身が言葉や顔を愛想よくして(巧言令色)人に親しもうとすると、人は自身を容れようとしない。これは、自身の態度が表面ばかり飾って、うちに仁心が少ないからである。自身が容れられないのは、人が自身を容れないのでなく、自身の方が人に容れられないようにしているのである。

十七、人は殺される牛の姿を見てこれを痛む本心があるので、この心を推し広げて人に対する同情とすることが仁政の法であり、この心を持ちながら仁政を行えないというならば、それはなさないのであり、できないのではない。一枚の羽根を持ち上げ、車一杯の薪を見、目上のもののために枝を折るということの類である。

十一、天に仕える

一、天は本来、心を持っていないものであるから、人の心をその心としている。天みずから視たり聴いたりする働きがあるのでなく、人の視たり聴いたりしたことを、みずからのそれとしている。そして人は、天地の気を受けて体とし、天地の理を受けて心としており、これが人の心をそのまま天の心とするということなのである。

ニ、聡明と叡智を備えて、自身の本性を十分に発揮することができれば、天はその人に命じて天子とならせ、人々を統治し教化して、本来備えている本性に復帰するように指導させる。これこそ、伏羲や神農や黄帝や堯や舜が天子となって天の道を受け継ぎ、人の守るべき法則を樹立した理由である。

三、そもそも、人間は天地の心であって、天地万物はもともと我と一体である。好悪の心を共通にし、自身と同じように他人を見、我が家と同じように国を見、はては天地万物を自身と一体のものとみなす。この基本をおさえていれば、あえて努力をしなくても、天下はおのずからよく治まる。天下の人の心は、すべて自身の心である。世に容れられなくても不満をいだかず、天を楽しみ命を知る者が、どんな境遇におかれても悠々と対処でき、道もあまねく行われるのである。

四、人は一日この世に生きていれば、一日分の食物を食べ、一日分の衣服を着、一日分の家住まいをする。それならば一日分の学問、一日分の事業を励まなければならない。宿屋に宿泊すれば、宿代を払うのと似ている。「天地は万物の逆旅」、天地はあらゆるものにとって宿屋であるが、衣食住を初めとして天地万物の恩を受けていながら、その恩に報いようとしないのは、宿代を払わずに宿屋を出るようなものである。恐ろしいことである。

五、どんなに苦心して築いた富でも、自分ひとりのものと思うのは間違いである。人は一人では何もできない。社会の助けによって自らも富み、安全に生存することができるので、社会がなければ、満足にこの世に立つことはない。富が増せば増すほど、社会の助けを受けているので、その恩恵に報いるのは当然の義務で、できる限り社会のために力を尽くさなければならない。

六、「道」は「ルール」である。物事は偶発的に動いているように見えるが、厳粛な普遍のルールがある。天には天のルールがあり「道」という。地には地のルールがあり「理」という。この天道地理を合わせて「道理」という。人には人のルールがあり「義」という。これらのルールを合わせて「義理」という。そして、根本的な天地宇宙のルールを「天」という。

七、天が人に任を負わせようとするときは、必ずまずその人の精神を苦しませ、筋骨を疲れさせ、肉体を飢えさせ、生活を窮乏させる。これは、その人の心を発奮させ、本性をじっと持ちこたえさせ、今までできなかったこともできるように、鍛錬するためである。人は、過失をしてはじめて改め、心に苦しみ思慮に余ってはじめて発奮し、煩悶苦痛が顔色音声に現れるほどになってやっと心に悟るものである。

八、人間の心には本来「天理」が備わっている。しかし、この「天理」も「人欲」によって覆われてしまう。人間の心というのは、いわば「天理」と「人欲」がせめぎあっている場である。だから、「天理」を発想するためには、「人欲」との戦いにうち勝って、これを取り除かなければならない。

九、湯王は天から降された輝かしい命令に正しく従われた。『詩経』では、「王朝の天命が降されたのはまだ新しい」とうたわれている。聖人君子はどんな場合でも新鮮であることを求めて最高善に従っていく。

十、天地は偉大である。物を生み出しながら私物化せず、つくり出しながら所有しない。万物はすべてその恩沢を受け、その利益を享受しながら、それを当然のことと考えている。古の三皇・五帝の治世がそうであった。

十一、人が万物を統御する仕方は、それぞれの天性に従い全うするということである。天性に従えば、精神は調和し、目ははっきりとものを見、耳はさとく、鼻はよく臭いをかぎ、口は味に敏感で、身体の骨格もみなよく通じ合う。このような人は、口に出して言わなくても信頼され、謀をめぐらせなくても当たり、よく考えなくても万事うまくいく。精神は天地に通じ宇宙を覆っているからである。こういう人は驕ることもなく、悶え悩むことはない。これを全徳の人という。

十二、人の身というものは、その本質を天からいただき、徳、すなわち人格を心のうちに具えているものである。自身は天地の期待を寄せられたものであり、神が依存とされるものであって、尊い存在である。自身が尊い存在であるということを自覚せず、わがまま・ひがみ・よこしまなのは、自身を馬鹿にすること甚だしいものである。

十三、宿命は、人の力や知恵が及ぶものではないので、この原因を天に任せ、天命という。天命はすべて天に任せ、人は一途に人として踏み行うべき道を守る。生死、困窮、栄達などを素直に受け入れ、自身の分に応じて正しく生きる。

十四、天の命令によって、人が先天的に具えるものを性すなわち生まれつきという。人それぞれ天性の自然に従い行うべき道がある。これがすなわち道である。あるいは宇宙の森羅万象が調和的に行われているので天道といい、あるいは人倫相互の関係が円満に行われているので人道といい、名前は違っても天道すなわち人道である。聖人君子でない限り、人の行いは必ずしも道と一致せず、聖人君子は人の行うべき道を修正し天下の法則とする。これを教えという。

十五、禍福はみな自身から招くものである。『詩経』に「長い間、天命に従って行動し、みずから多大の幸福を求めた」とあり、『書経』に「天の与えた災いはなんとか避けることもできるが、自身で招いた災いは逃れ生きることはできない」とあるのは、このことである。

十六、心には、二つの面がある。一面は、自分自身に対処する心である。困難であっても、のどかな態度で対処し、少しも天を怨み人をとがめない。もう一面は、世を憂う心である。天下を我が家のように、人を我が子のように思い、親切親身であり、世が乱れ民が苦しむさまを見ると、食ものどを通らず、安眠もできないようになる。しかし、一見、両面あるように見えるものの、実は一つの心である。

十七、天下の問題をもって自身の責任とする。自身の心を正し、人の道の重いことを深く考え、問題につけ事件に触れて、ともにその解決について心を磨きあうようにしたならば、天下後世、必ず志を継いで成し遂げる人が現れる。これこそ、聖人君子の志と、学問とである。自己の栄辱窮達、毀誉得喪、すなわち環境の問題や他人からの批判、成功不成功のごときは、すべて天命であって、問題とするところではない。

十二、私を除く

一、どんなことにも拘泥することなく、心は澄んだ鏡の面のごとくで、あらゆるものに順応する。道をもって交わろうとするならば、その道をよろこんで交わり、礼をもって接しようとするならば、その礼をよろこんで接する。昨日、道や礼がなかったとしても、今日、あるならば、その道や礼をよろこび、昨日の無道や無礼をとがめることなく、明日、無道や無礼をしむけないかと予測することもない。公平弘大の態度である。

ニ、聖人君子の行動の形は時と場合によって同じでなく、あるいは遠ざかって隠遁し、あるいは君に近づいて仕え、ある時は去り、ある時は留まるが、その根本の精神は常に自己を潔くすることにある。もし自身が潔くさえあるならば、行動の違いなど問題にならない。自身を潔くするというのは、私心を持たないことである。すなわち自身を正しくするということである。

三、人生における最大の病根は傲(おごり)の一字である。人間の心はもともと天地自然の理であって、少しの汚染もなく、きわめてすっきりしたものである。昔の聖人の素晴らしい点は、つきつめれば無我に帰着する。無我であれば、おのずから謙虚になりうる。謙(謙虚)はあらゆる善の基であり、傲はもろもろの悪の始まりである。

四、聖人君子の人に対する態度は、寛大にして思いやりがあり〔仁〕、分け隔てすることがない〔公〕。これと異なり、前日一つの過ちや罪を犯すと、その人が悔いても改めても、許すことがなく、非難のしどころがない人物に対しては、そう思っていないことまでさぐりだして罪し、行動の上にたまたま中正を失っているものが見つかったなら、心まであわせて罪する。そのような人物は聖人君子とは別である。

五、自身が出るべきか出ざるべきかとという際に、進退に拘泥してしまうと、かえって窮屈になってしまう。私心さえ除き去るならば、進むもよし退くもよし、出るもよし出ざるもよし、そのときに応じて自由に道を選ぶことができる。

六、聖人君子の心というのは、天下万物を一体のものとみなす。すべての人間を分け隔てなく扱い、およそ生きとし生ける者に対しては、みな兄弟姉妹親子同様の情愛をもって保護教導し、そうすることによって万物一体の念を実現しようとするのである。

七、山深い林や泉石などの自然の中を散歩すると、俗世間の塵に汚れた心も次第になくなり、詩書や絵画などの風流なものに心を遊ばせていると、世俗的な気質も消える。外物を楽しんで本心を失うのはよくないが、外境によって心を調えることも必要である。

八、自身は要職にありながら、賢者を抜擢登用しなかったり、賢者を妬んで陥れることが、しばしばある。私心をもって事に対処したり、自身の愛憎の念に働かされたり、自身と意見が違うからということで賢者を登用しなかったり、陥れたりすることは、慎むべき、戒めるべきことである。

九、東国の問題を西国では心配せず、北国の問題を南国では心配しないのは、自分自身さえよければという考えである。この考えを除きすて、ともに心配し、天下みな兄弟のようでありたいものである。もし事変が起これば、東西南北の区別なく、全体の問題なのである。自己の利のみはかって他人の被害を看過すれば、自身さえも救うことができなくなる。

十、一つの主義主張にとらわれて、お互いに排斥しあっていては、高い秩序に従って働こうとしている真理を、全体として殺すことになる。お互いの主義主張がそれぞれに持っている一面の真理は、宇宙の秩序に基づいて、互いに調和し生かされていることを自覚してこそ、正しい秩序ある社会が約束される。一つの主義主張のみを押し通して行くと、お互いに相争うことになる。

十一、私欲をなくし天理そのままになる努力をせず、いたずらに才力・智力を大切に考えて知識の獲得にばかり努力することは、銅や鉄を混ぜて金の目方を重くしようとするようなものである。それ故に、学問すればするほど、聖人君子から遠のいていく。人の人たるところは、私心を除くという点にあり、これを学問の主体とする。

十二、嘘偽りを言わず、義に反することは行わず、見たり聞いたり言ったり動いたりするときは、非礼にならないよう道にかなった対応を心がけることを「孝」という。人間にはさまざまな迷いがあるが、それらはすべて私欲に端を発している。「孝」はその私欲を捨て去る主人公である。

十三、「浩然の気」は、本来、天地の間に充塞しているものであって、人がそれを自身の気としているのである。人は私心を除き去ることができれば、気は至大となって、天地の気と同一体になる。我々の行為が、自身の徳に立脚し、多くの人に施して、歴史に照らし、天地神明に反することなく、聖人君子が現れても承認し、長く天下の道、天下の法となるように心掛けていれば、いつしかこの気は、天地に満ち古今を貫いて充塞する。「浩然の気」は、古来、聖人君子が伝えて来て、孟子が明らかにしたものであり、人にとって最も切実な問題である。

十四、伊尹の志は、国家を憂え民衆を憂うるのみであって、一点の私心もなかった。この志に誤りのないことをみずから確信し、天地宗廟に対し少しも恐れるところがなく、天下後世に対し少しも恥じるところがなく、また天地宗廟も天下後世も、すべてが伊尹に私心がないことを信じて、その志を非難するものがなかった。これが伊尹の志であった。

十五、仁者が天下全体のために計画を立てるときには、決して自身の目に美しいもの、耳に楽しいもの、口に美味なもの、身体に安楽なものなどのために、自己本位に計画するのではない。自身の官能的快楽を満たすために、人民の衣食に必須の物資を損耗し収奪するような真似は、聖人君子は断じて行わないのである。

十六、自分の知恵才覚を無上のものとして頼んでいては、本当の仕事にはならない。我々の知恵才覚というものは、大きな自然のはからいを見れば、微々たるものである。人間の知恵才覚だけで仕事をしていこうとすれば、小ざかしい人知のみが働くようになって、自分本位、自己中心になって、独善的、権力的に行動して、人間生活を知らずしらずの間に不幸に導いていくようになる。

十七、強欲の人ほど不義に対して弱く、無欲の人ほど正義に対して強い。欲というのは金品の欲だけでなく、趣味嗜好の行き過ぎたものも欲という。名誉に走り、利殖にまどい、容色におぼれたり、書画骨董にふけるなどは欲心の領域である。欲の深い人は、名利で誘われればすぐに誘惑され、正義の上に立ってふんばることができず、誘惑や威嚇に弱い大きな弱点がある。

十三、義を楽しむ

一、人間がはじめてこの世界に生み出された当初から、すでに誰もが平等に仁・義・礼・智といった本性を与えられていた。

ニ、口が味に対して嗜好が同じであり、耳が音楽に対して同じく聴きほれることがあり、目が色に対して同じく美であるとすることがあるのだから、人の心が、皆で同じく承認するものがないということはない。人の心が共通に承認することは何かというと、それは理であり、義である。そして、聖人君子は他人に先んじて我々の心の共通に承認することを心得た人である。

三、「仁・義・礼・智」は『孟子』で強調される四徳である。朱子はそれを天の理として分け与えられた絶対善としての「性」と考え、その具体的な実現が惻隠(あわれみ)・羞悪(はじにくみ)・辞讓(へりくだり)・是非(ぜひ)の「四端の心」であるとした。本性は心となって発揮される。

四、人間に、傷ましく思う惻隠の心・不義不善を恥じ憎む羞悪の心・他人に譲る辞譲の心・是非善悪を判断する是非の心の四端があることは、あたかも両手両足の四肢があるようなものである。四端がありながら、仁義礼智を行うことができないというのは、自暴自棄というものである。自身に四端があるからは、これを拡大して充実し、仁義礼智の徳を完全にすることを理解できる。

五、戦争をし、人の生命を危機に陥れ、怨まれる原因を作り、領土を拡張したいという理由から国民を苦しめるという行為は不仁である。わずかな土地であっても、不義の手段で奪ってはならない。昔から、戦争について論ずる人は、利を得るということを主眼とし、仁義にかなっているかどうかということは、問題としない。その弊害は、今日に至って極点に達した。事実は、仁義によって行うことほど有利なものはないのである。このことは、近ごろのロシア及びアメリカの行動によって知ることができる。

六、安宅、すなわち仁を守ることこそ最も安心の住み家であるのに、その安らかさに気づかず、正路、すなわち義を行うことこそ最も正しい道であるのに、その正しさに気づかずに生きているなら、結局は自暴自棄の人間に陥ってしまうことを免れない。悲しいことである。

七、天下の大道である義を歩み、志を得て世に用いられれば、天下の人とともに正道を行い、志を得ないときは、自身一人で道を行うのみである。いかなる富貴も我が志をとろかし乱すことはできず、いかなる貧賤も我が志を変えさせることはできず、いかなる威武も我が志を屈服せしめることはできない。

八、人々との交際では信義の徳にとどまってそれを標準とする。

九、人間には三段階がある。最下の段階の人は、行為が道義に合わず、信でない。すなわち言うところを遂行しない人である。中の段階の人は、言ったことは必ず実行し遂行するが、その行為が道義にかなうとは決まっていない人である。上の段階の人は、言ったことを必ずその通りに遂行するとは限らず、行為が道義にかなっているか否かを考え、道義に従って行動するのである。中の段階の人でさえも、なかなか見つからないが、上の段階の人を目標としなければならない。

十、聖人君子の行為行動は、すべて義に合っているか、合っていないかのみを問題にする。後で禍いがあるかないかは問題にしない。もし後で禍いがありはしないかと心配するあまり、人に不善のところがあっても黙っているのは間違っている。

十一、非礼の礼、非義の義、すなわち道義から出るものでない、まがいものの礼や義が、世間には極めて多い。大道を知らないと、自身では気づかずに礼義の正しい筋を失ってしまうことが多い。大道を会得するのでなければ、大人となることができない。

十ニ、聖人君子が天下のことに対するには、逆らうこともなければ、愛着することもない。主観を去ってただ正義に親しんでゆく。

十三、礼はへりくだることを主眼とするものであるから、進んで仕える時には、礼をもって自分のはやる心を抑えるようにする。義は断固たる処置を主眼とするものであるから、退くにあたっては、義をもって自身の心の恋々さを断つようにする。そうすれば、進むにあたって進みがたく、退くにあたって退きやすくなる。

十四、古代の聖人君子が国家を統治したときには、不義の者は富まさない、地位を高くしない、親愛しない、側近にしない、と宣言した。聖人君子の人を用いる方策が、義の一点のみに絞られていたのである。皆が競争して義を実行するようになった理由は、要所を押さえた一点にこそある。

十五、万人の心が承認するもの、それは理、すなわち根本の道理と、義、すなわち正義である。道理と正義とが心を喜ばせることは、美肉が口を喜ばせることなどと比較されることではない。この喜びは、どこに行っても、どこにいても、常に自身にしたがってくることであって、飢えていても食べることを忘れ、渇していても飲むことを忘れ、寒くても着ることを忘れ、寝ても眠ることを忘れる。道理と正義の楽しみにまさるものはない。

十六、義は事に対応してよろしきを得ることであるが、孟子は人の歩むべき正しい道であると説明した。人の行為は常に義を失ってはならない。

十七、志を同じくして親しく付き合う友を「心友」という。一方、互いの志は違っていても、何かの理由、たとえば同郷であるとか隣家だとか、あるいは同じ職場であるとかで、しばしば付き合ううちに親しくなった友を「面友」という。心友・面友ともに、付き合いの程度に応じた義理を欠かないように威儀を正して恭しく接し、挨拶は穏やかに礼儀正しく行い、嘘偽りを言わず、約束事を少しも違えるようなことはしない。これが信の道である。

十四、恥を知る

一、罪は身の上の問題であり、恥は心の上の問題である。身の上の問題の罪は軽く、心の上の問題の恥は重い。自分の畑を放り出して他人の畑の草取りをしたり、自身の欠点は棚に上げて他人の欠点を非難する態度を、「罪」とするのである。それに対し、恥というものは自身の心のなかにあるもので、地位と収入を与えられていながら、道義を世に実行することができないならば、まことに恥ずかしいことであって、これが「恥」というものである。

ニ、自身の恥を知るのは、勇の徳を育てることになる。

三、「恥」の一字こそ、最も肝要の言葉であって、人は恥じる心がなければならない。恥じる心というものは、人にとって極めて大切なものである。恥じる心は人間が必ず持っているもので、恥ずかしいと感じることがないのは、真に恥じる心がないのではなく、恥ずかしいと思っても、その思いをそのままに捨てておくため、恥ずかしくない顔をしているだけである。その結果、内心はますます恥ずかしくなるのである。自身の羞恥心が強いことを自覚し、その心を本にすれば、容易に効果を得ることができることを理解したなら、頑固に自身を守って改めようとしないものはないのである。

四、法制禁令などの小手先の政治で導き、刑罰で統制していくなら、人は法網をすり抜けて恥ずかしいとも思わないが、道徳で導き、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる。

五、羞恥心は人にとって重要である。その場しのぎの小細工ばかりをする人は、羞恥心がないのである。自分の徳が人に及ばないことを恥ずかしいと思わいなら、人並みになれない。羞恥心がないことを恥ずかしく思うようになれば、恥辱を受けることもない。

六、名誉と恥辱の理に通じ、自己の行いと知恵を人々に見せびらかすことを恥じる。世間がこぞって誉めようと気負うこともなく、世間がこぞってけなそうとやる気を失わない。抹消的なことにかかずらうことなく、自己の本性を失わず、胸中に宿る精神は損なわれることがない。

七、栄誉こそが恥辱のもとである。結局は、常に自己修養につとめる者が栄誉を保ち、自己修養を怠る者が恥辱をこうむる。自己修養につとめる者とは、清廉な態度を持し、忠誠の念があつく、正道をもって事を処理し、謙虚な態度で部下に対する人をいう。このような人であれば、栄誉を辞退したいと願っても、できるものではない。

八、聖人君子は、人として踏み行うべき義理の心が足りないことを恥じ、小人は、名誉がないことを恥じる。小人が恥じるのは外見であり、聖人君子が恥じるのは心の内面である。恥は人が常に口にする言葉であり、恥を知らないことほど恥ずかしいことはない。

九、人が現実にとどまらないで、限りなく高いもの、尊いもの、偉大なるものを求めていく、そこに生ずるのが敬という心である。敬の心が発達してくると、自分の現実を顧みて恥ずる心が起こる。

十、中国の楊震が、地方の郡の太守として赴任する途中、ある県に立ち寄ったところ、昔面倒をみたことがあり、その県の県令をしていた王密という人がやってきて、昔お世話になったお礼と言って楊震にお金を渡そうとした。楊震は断ったが、王密は「誰にもわからないから大丈夫です。」と言い、しつこくお金を渡そうとした。それに対して楊震が言った言葉として伝わっているのが「天知る、地知る、我知る、子知る。」すなわち四知である。「誰も知らないなんてことはない。天地、貴方も私も知っているじゃないか。悪いことはいずれ露見する,そんなことはするべきではない。」と諭した。

十一、決断は、一時的に激しく心を奮い起こすことでできることではない。心胆を、水が自然にしみこむように、少しずつ養い育てる。学問に志し、義不義忠不忠とは何かを学び、礼儀正しく、いさぎよく、恥を知るという生き方に励み、心を鉄や石のように鍛える。

十五、命を立つる

一、人の寿命には定まりがない。農事が必ず四季をめぐって営まれるようなものではない。しかしながら、人間にもそれにふさわしい春夏秋冬がある。十歳にして死ぬ者には、その十歳の中におのずから四季がある。五十歳、百歳にもおのずから四季がある。十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことである。百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするようなことで、いずれも天寿に達することにはならない。

二、そもそも、人間は天地の心であって、天地万物はもともと我と一体である。好悪の心を共通にし、自身と同じように他人を見、我が家と同じように国を見、はては天地万物を自身と一体のものとみなす。この基本をおさえていれば、あえて努力をしなくても、天下はおのずからよく治まる。天下の人の心は、すべて自身の心である。世に容れられなくても不満をいだかず、天を楽しみ命を知る者が、どんな境遇におかれても悠々と対処でき、道もあまねく行われるのである。

三、世間では誰も「私が今十年早く生まれていたならば、この仕事を成し遂げたであろう、この技術を身につけていたであろう」というが、悔いても仕方がない繰り言である。悔いるよりも、今日直ちに決意して、仕事を始め技術を試すべきである。何も着手に年齢の早い晩いは問題にならない。「思い立ったが吉日」である。

四、世に処するに当たっては理想と現実とは必ずしも一致するものではない。だから理想と一致しないような場合があっても、決して失望落胆することなく、いっそうの勇気を奮い起こして事に当たるという覚悟が必要である。自暴自棄に陥るようなことがあっては、一生を誤ることになるが、これを突破することができれば、成功の彼岸に到達する。

五、人間は皆職業を持っている。職業に二つの意味があり、一つは、生活を営む手段とすることである。これは誰しも免れない条件ではあるが、それだけでは尊い意味はない。職業の大切なことは、職業である仕事を通じて何らかの意味において世のため、人のためになるということである。これがあることで職業は神聖であるということができる。これによって進歩がある。

六、志というものは、書物を読んだことによって、大いに悟るところがあるとか、先生や友人の教えによるとか、自身が困難や苦悩にぶつかったり、発奮して奮い立ったりして、そこからたち定まるものである。志を立て目標を定め、日に日に努力を重ね成長を続ける。

七、幼少年時代によく教育すると、十七、八歳で立派に人として大成する。幕末、明治の人物はみな若くてよく出来ている。二十代で堂々たる国士である。吉田松陰先生、橋本左内、高杉晋作、久坂玄瑞など、みな二十歳前後で堂々たるものである。人間は教育よろしきを得、知命、立命の教養を積めば、その人なりに大成する。

八、自得ということは自ら得る、自分で自分をつかむということである。人間は自得から出発しなければならない。人間はいろいろなものを失うが、一番失いやすいのは自己である。人は根本において自分をつかんでいない。そこからあらゆる間違いが起こる。人間はまず根本的に自ら自己を徹見する、把握する。これがあらゆる哲学、宗教、道徳の根本問題である。これを仏教では「見性」、『論語』では「修己」あるいは「知命」ーー命を知るという。これが自得である。

九、生命の長短については何の疑惑も起こさず、ひたすら自身の修養につとめて生涯を終えるために、自分の心の全力を発揮し、その他のことはすべて天命にまかせる。それを「命を立つる」、天から与えられた生命を全うするという。そうすれば生命を勝手な振る舞いによって害するようにはならない。

十、人は外ばかりに目を奪われ、心を奪われてしまい、自身というもの、内面生活というものを見失いがちである。そこにあらゆる失敗、罪悪が生じてくる。聖人君子は自ら反る「自反」ということは『論語』『孟子』の根本精神である。あらゆる価値の世界、文明の世界、進歩の世界というものは、人が人自体に返る、自身が自身に返るというところから初めて築き上げられる。

十一、理想というものは、必ず現実の上に立つものである。現実の上に立って一歩一歩理想を実現していく。これを「天地人三才」という。理想と現実が離れ、遊離してしまうと、空想になり、ひどい場合は妄想になる。理想は現実の上にしっかりと立脚して進まなければならない。これを実現という。現実、実現、理想を「三才」という。現実に立脚して、現実に努力を積んで理想を実現するのである。

十二、どういう心がけならどういう結果になり、どういう原因を作ればどういう悪果・美果が生ずるのか、禍福終始を知って惑わない人生を確立する。これが学問の本義である。学問をしなければ自分も分からず、人も分からず、人生もなお分からない。学問をすることは、人間を作るということである。

十三、自然に春夏秋冬の季節が行なわれ、天地万物の生育するように、天命は人の身の上に行われる。人が無理なことをしたり不自然な行為をすれば、必ず因果応報はその人の身の上に廻り来るものである。自然の大道を歩んで無理なことをせず、内に省みてやましくない人にして、真正の安心立命を得られる。

十四、複雑煩瑣で多忙な世の中に活動していくには、自ら志を立てて実践するという心構えとか根本的生活態度というものを確立しなければならない。自主独立の信念・哲学を持たないと、自分というものを失ってしまう。常に学問を怠らないように、勝縁を勝因とし勝果を結ぶように心がける。

十五、死は好むべきものではないし、憎むべきものでもない。なぜなら、肉体は生きていても心が死んでいる人がいる。逆に肉体は滅んでも魂が生きている人もいる。心が死んでしまったのでは生きてもいても仕方がない。反対に魂が残れば肉体が滅んでも死んでいない。

十六、一事より二事、三事より百事・千事と、一つの事から他の事ヘ推し及ぼし、一日より二日、三日より百日・千日と功を積み上げていけば、最後には心の全力を発揮するようになる。まずその第一歩を、この一事、今日というこの一日から踏み出す。

十七、「命」とは先天的に天から与えられている素質能力であるから「天命」といい、後天的な修養によってどのようにでも変化させることができるという意味で「運命」という。それを知るのが命を知る、「知命」である。知って発揮する、自分を尽くすのが「立命」である。天命は動きのとれないものではなく、修養次第、徳の修め方で、どうなるかわからない。浅薄な「宿命」観に支配され、自分で限るべきものではない。

十六、礼を尽くす

一、君主が臣下を自身の手足のようにいたわり扱うと、臣下は君主を自身の腹や心のように大切に思う。君主が臣下を飼い犬や馬のように考えて礼敬の心がなければ、臣下も恩義を感じず君主を路傍の人のように思う。また、君主が臣下を土やあくた同然に扱えば、臣下も君主を仇やかたきのように憎みみる。

二、どんなことにも拘泥することなく、心は澄んだ鏡の面のごとくで、あらゆるものに順応する。道をもって交わろうとするならば、その道をよろこんで交わり、礼をもって接しようとするならば、その礼をよろこんで接する。昨日、道や礼がなかったとしても、今日、あるならば、その道や礼をよろこび、昨日の無道や無礼をとがめることなく、明日、無道や無礼をしむけないかと予測することもない。公平弘大の態度である。

三、礼はへりくだることを主眼とするものであるから、進んで仕える時には、礼をもって自身のはやる心を抑えるようにする。義は断固たる処置を主眼とするものであるから、退くにあたっては、義をもって自身の心の恋々さを断つようにする。そうすれば、進むにあたって進みがたく、退くにあたって退きやすくなる。

四、聖人君子は、生涯にわたってなお解決することができない大きな憂いを抱いているが、一時的な心配事に心を煩わされることはない。自身が依然として凡人であることを免れないと思うなら、奮起して舜のようになろうと努力する。そこに至るには、仁と礼の二つの実践の工夫いかんという問題にかかっている。

五、「礼」というものは、一定の規矩、中正の標準であって、人の行動をこれに照らして過不及のないようにしたものである。世俗の人々の態度を見ると、うやうやしさの度を過ぎてへつらいになったものもあれば、傲、人におごるの度を過ぎて慢、人をあなどるにまでおちいっているものもある。これらはみな礼にはずれている。

六、人を礼遇しても報いられないときは、自身の敬意が足らないのではないかと反省する。自身が行ったことで相手の行動が期待外れだったときは、すべて自身に反省して原因を考える。自身が真に正しければ、天下は必ず帰服するものである。

七、非礼の礼、すなわち道義から出るものでない、まがいものの礼が、世間には極めて多い。権力者の家にしきりにご機嫌うかがいに出入りすることを礼だと思っているが、この類のものが、非礼の礼なのである。大道を知らないと、自身では気づかずに礼義の正しい筋を失ってしまうことが多い。大道を会得するのでなければ、大人となることができない。

八、貧賤であっても諂わず、富貴であっても威張らないというのは良いが、貧賤であっても道義を楽しみ、富貴であっても礼儀を好むというのには及ばない。

九、礼のはたらきとしては調和が貴い。昔の聖人君子の道もそれでこそ立派であった。しかし小事も大事も調和に依りながらうまくいかないこともある。調和を知って調和していても、礼でそこに折り目をつけるのでなければ、やはりうまくいかない。

十、礼儀が粗略で贈物が立派であることは、「不及」すなわち精神が物に及ばないのであり、「不享」すなわち贈物を贈らないのと同じである。反対に、贈物は粗末でも礼儀の心がこもっていれば、「享」すなわち本当に相手に贈ることになる。礼儀とは、外形の良し悪しをいうのでなく、「礼意」礼の精神がこもっているという意味である。

十一、人はどんなに学問が広くても、礼をもって統一しなければ、いつか道に背き、その身を全うすることができない。広く文を学んで物を知っているというだけで礼をわきまえない人は、たくさんいる。学問があって物を知っていても、礼をわきまえなかったために身を滅ぼした例は、佐賀の乱を起こした江藤新平である。

十二、堯や舜は、本性のままに行動して、おのずから道にかなった人である。殷の湯王や周の武王は、修養することによって、本来の善なる性に立ち返った人である。人間として、動作態度の細かい点に至るまで礼にかなうのは、盛徳の至極である。聖人君子は、正しい理法のままに行動して、その結果については天命に任せるまでである。

十七、人を治める

一、人の共通性として、定収入のあるものは恒心、すなわち落ち着いた善心を持っているが、定収入がないと、恒心がなくなる。もし恒心がなければ、勝手なこと不正なこと、何でもするようになる。そしてそのために罪に陥るや、待っていたとばかり刑に処する。これでは前もって網を張っておいて、かかるのを待っているようなものである。聖人君子が君主の地位にあるならば、このような政治はできるはずがない。

二、教えることと罰することの二者は、どちらも捨てることのできないものである。まず教える。教えるにあたっては、丁寧親切にすることが大切である。その後で、教えに従わない場合には罰する。この両者は、互いに助け合って効果があがるものである。教えることを主体とし、教えてもどうにもならない時、初めて、罰をもってその補助とする。罰は、極端を除くための一時の手段であり、教えは、始めであり終わりであり、一貫の道である。

三、一身を立てると同時に社会のことに勤め、できる限り善事を増やし、世の進歩を図りたいとの意念を持つ。単に自身の富とか、地位とかは第二に置き、社会のために尽くすことを主意とする。人の為を謀って善をなすことを心掛け、人の能力を助けて、適所に用いる。

四、いにしえの桀王や紂王が天下を失ったのは、人を失ったからであり、人を失ったのは、人の心を失ったからである。天下を得るには道があり、人を得ればすなわち天下を得る。人を得るには道があり、心を得ればすなわち人を得る。心を得るには道があり、人の欲し望むものは与え、集め、憎み嫌うことは行わないようにする。

五、聖人君子には「挈矩の道」つまり身近な一定の規準をとって広い世界を推しはかるという方法がある。人の好むことは君主も好み、人の憎むことは君主も憎む。このように民衆の心を推しはかっていくことのできる人を民の父母という。国を治めるものは、挈矩の道によらないで自分の好みや憎しみで偏ったことをしていたら、やがて国を滅ぼし身は殺され天下の大恥辱をこうむることになる。挈矩の道によって、民の父母と慕われることができれば、国家を保持していける。

六、物事には、天の時すなわち天候・時日その他しかるべき時機と、地の利すなわち地形の利害と、人の和すなわち人心の一致という三要素があるが、その天の時も地の利に及ばず、地の利も人の和には及ばない。

七、人に対する教と養との二面が備わり、寿・富・安・逸も成し遂げることができたならば、「心を得」、心をつかみ、「人を得」、民をつかみ、「天下を得」、天下を手に入れることができる。これは人を教え養った結果として、自然に遂げられた効果である。得るとは、自身のものとし、これが自身の自由になるという心持ちである。天下を得たなら、天下は自身のもので、自身の自由になるのである。人を得る、心を得るというのは、人の心が、君主の思う通りになることである。君主が望めば、人の心もまた同じようにしようと思う。このように、上下の心が常に一体一致であることが得るということてあって、君主の思うところと、人の心との間に、くいちがうところがあるならば、得るということができない。

八、天下を得るには人心をつかまなければならず、そのためには、人の望むものは人のために集めてやり、人の嫌うことは行わないようにすることを心がける。人情というものは、寿・富・安・逸を欲するものである。民をしてその風俗が美しく、行いが修まり、刑罰から遠ざかるようにさせたならば、それは人を寿、すなわち命長からしめることである。人をして貧しいもの苦しいものが恵みあい、病気のものが同情しあい、孤独な老人や頼るもののない孤児までも生活の道を得させたならば、それは人を富ませることである。そしてすでに富みかつ命長ければ、人を安、安らかならしめるというものである。逸、自由ならしめるというものである。

九、賢者を尊び、有能の士を使い、優れた人達がしかるべき地位にあって政治が行われれば、天下の人材はみな喜んでその聖人君子に仕えたいと願う。市場では貨物を保管するが課税せず、貨物が売れないような場合には市場の法によって保管貨物を引き取るようにすれば、天下の商人はみな喜んでその市場に商品を貯蔵しようと思う。関所では人や物の取締りをするだけで通行税や関税を取らないなら、天下の旅行者はみな喜んでその道路を通りたいと願う。農耕者には公田耕作による収穫のみを納めさせ、私田には課税しないならば、天下の農民はみな喜んでその田野で耕したいと願う。住居に附加税がなければ、天下の人民はみな喜んでその国への移住民となりたいと願う。

十、君主は一人の心であるのに、この一人の心に向かって攻め寄せて来るものは多い。勇力、弁口、おべっか、偽り、好物で攻めて来たり、四方八方から自身を売り込もうとするので、少しでも油断してその一つを受けてしまうと、国家の危険や滅亡が、それを追いかけてついてくるようになる。超然として惑わされることのない、剛毅賢明な人柄とならなければならない。

十一、聖人君子は、みずから心を清くし欲を少なくすることに努力し、大罪を犯すような悪人がいても、つけ入る隙がないようにすべきであるが、同時に、悪人を誅戮責罰しなかったならば、彼らは全く懲りるということがなく、国家は治まらない。

十二、真に人を鑑別するには、まず言葉を聴き行いを見た上に、さらに一歩を進め、行為だけでなく行為の根源となる精神、精神の由来する大本までも観察をすれば、人物の真実の姿が判明する。成功するには、自分の能力よりも人物鑑識眼をもっていることが必要である。一個人の才能はどんなに非凡でも限界がある。井上馨は感情家であったが、人物を鑑別する際には、感情に駆られず、人物の善悪正邪を厳しく識別して登用した。弁説の徒を仁者であると思い違えて重用することはなかった。

十三、柳下恵はくだらない人に仕えることも恥と思わず、微賤な仕事でも辞退せず、自分の行うべきことを尽くし、自分の才能を隠さず、なすべきことを尽くし、人から振り捨てられても恨みと思わず、困窮しても心配せず、仲間とともにいて満足し、離れるに忍びない有様であった。このような気分の広い人であったから、柳下恵のまわりの人は、心が卑しく度量の狭い人でも、感化されて寛大な人になり、軽薄な人でも感化されて親切な人になった。

十四、自身の行いはあくまで慎み深くてたかぶらず、仕えるには尊敬を旨として礼を失わず、人を養うには恩恵を施し無理をせず、人を使うには公平にして不平不満が出ないようにする。このように恭・敬・恵・義の四つの徳をそなえていれば聖人君子である。

十五、すべての人が生き生きと仕事に励み、生活を楽しむようにするのが、政治の目的である。単に学問や才能だけに頼ることなく、素直な心で天地自然の理を仰ぎ、人々の幸福をはかっていくところに政治の要諦がある。人間性を重んじることによって、無理のない政治が行われ、人間性を高めることによって、よい政治が生まれてくる。

十六、刑罰は、適用すべきときに適用をためらってはならない。適用に際しては公平無私でなければならない。斉の管仲は大臣の伯氏を断罪し領地を没収したが、伯氏はうらまなかった。管仲の処置が公平だったからである。諸葛孔明は廖立を免職したが、廖立はうらむどころか、孔明の死を聞いたとき、泣いてその死を悼んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?