『佐々木、イン、マイマイン』を観た。

『佐々木、イン、マイマイン』を、観た。

感想はいまだにまとまらないけど、とりとめもなく書いていきます。

TIFF(東京国際映画祭)のワールドプレミアで初体験して以来ずっと”佐々木”のことを考えてる。

2020年のこの時期、この映画が上映されたこと、私はずっと感謝し続けると思う。

この映画のおかげで大変だったはずのこの年が「素晴らしい年だった」って思い出せるから。

2020年は「佐々木、イン、マイマイン」に出会った年だ。

<以下、ネタバレ含みますのでまだ観てない方は避けていただく方が無難です。>

神は細部に宿る。

映画の冒頭、薄明るい(この全体の色がまた絶品)激しく散らかった部屋

床に散らばった紙、無造作に引っかかった服、食べ残しのゴミが画面の手前から向こうにむかって流れるように広がる。

部屋の中に何があるか、ひとつひとつの物の配置は内山監督が拘りぬいたもの。なんとなく、で選ばれたものは何ひとつない。

壁に貼られた、立てかけられた絵。

部屋の住人が絵を描く人間だということがわかる。

この景色そのものが美しい一枚の絵のように見えて私はうっとりとしてしまう。

私自身絵を描く人で

この部屋を目にした途端、完全に私はこの映画の当事者になった。

そうか、私がよく知ってるあの人たちの話なんだ。

やがて一人の人物がこの部屋にゆっくり現れる。

冒頭のこのシーンはひょっとしたら彼の最後の朝だったのかもしれないと観終わったあとに気付くんだけど

それ以来何回見ても最初からすでに泣きそうになってしまう…佐々木ぃ…

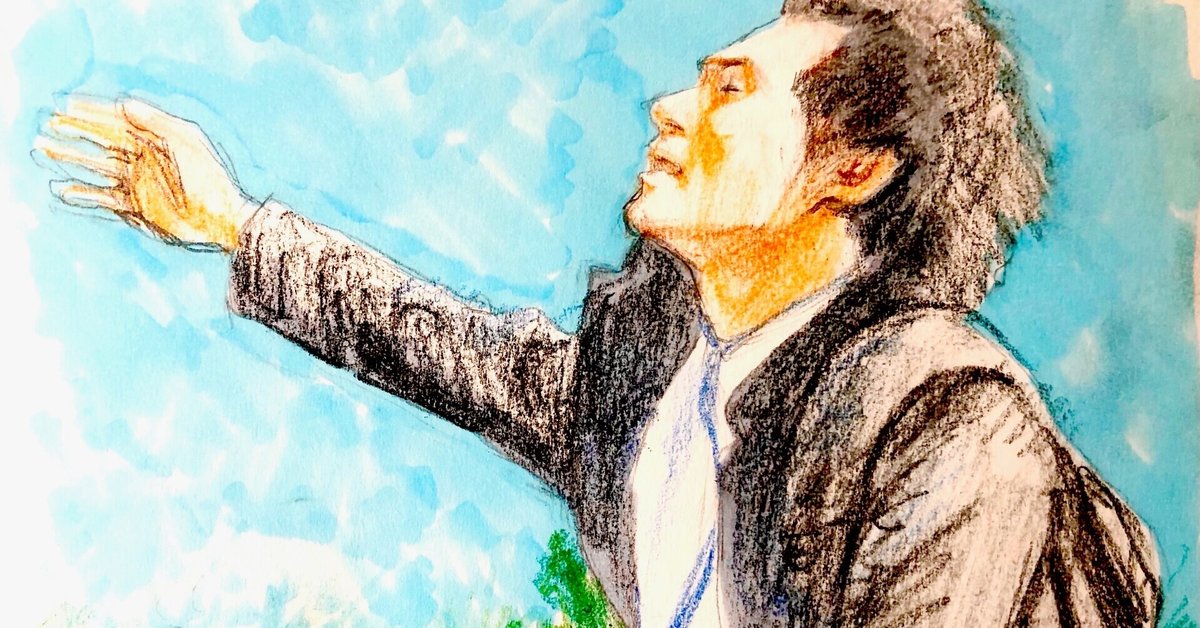

そしてあのポスターの場面も、映画を観る前と観た後では全く違う意味をもつことになるんだよね。

TIFFのトークで明かされたあのポスターのシーンについての話を引き出してくれた質問者の方に感謝。(TIFFは本当にいい時間だった)

そしてバスに乗る主人公の悠二、学校の教室。

時間と状況がバラバラと提示されていくので最初は情報をちゃんと整理できないから考えることをせずただ見るって感じなんだけど…

少し状況がわかってくるともう惹きつけられ目も心もジェットコースターに乗せられて突っ走るしかなくなる。降りることは許されない。

もうねエピソードの積み重ね方、切り替わり方が上手くて違和感がまったくないの。

あとで色々インタビューを聞いたり読んだりすると

現代パートは基本固定カメラで過去パートは手持ちカメラなんです。

そうか、だから過去は悠二の思い出の目線なんだ。

この撮影の四宮さんの手腕もあるのでしょうけど(ヨコハマ映画祭撮影賞おめでとうございます)ほんっとに美しいんだよね、空気まで映ってるというかね。

特に朝。

印象的な朝のシーンはいくつかあるけど

新宿の交差点、飲んだあとの徹夜明けのけだるさとか友と別れる時のちょっと切ないような感じとか

あるよ!あるよね!知ってる!ってみんな思うと思うんだよね

そして降り立って飛び立つカラスよ!

あんな絵が撮れるなんて、映画の神様がついてるに違いないんだよ。

そして朝のカラオケ店の外観!

美しい。

ただ美しい。

今ここで起きようとしてるとても美しい出来事を支えるにふさわしい視覚的ボリュームの大きい外観。

あれは映画史に残る景色…ロケハンの方の大勝利。

いつか観た外国映画。

バグダットカフェ?ワン・フロム・ザ・ハート?違うか…

藤原季節演じる主人公の悠二は見事にどんよりしてて覇気のかけらもないような生活をしてる。

この鬱々とした主人公をよく演じて表現してくれたと思う…

内山監督とだいぶ戦ったらしいけど、やっぱり複雑だよね。

「売れない役者」である悠二を自分のこととして演じるのは。

この物語を作った細川岳という人がそこにいて

明らかに悠二は細川岳であり内山拓也でもあり、同時に藤原季節でもあって。

これを他人事、役として割り切れるほど

彼自身この仕事において確かな足場があるわけではない。

少しずついい役がついてきて

今年、年明けに今泉監督の「his」が公開されて

それを皮切りに作品の公開が立て続けにあって

さあこれから、というまさにそういう時期。

まさかのコロナ禍ですべてのエンタメがストップした。

佐々木の撮影が終わったのは完全にみんなの生活の歯車がストップする直前の3月14日。

奇跡的に撮影は間に合った。

公開できるのか、未知数であったけど。

今回細川岳という俳優をはじめて知った…そういう人が多いと思うけど

それがまさにこの映画の説得力を増したというのがまた奇跡で。

有名な俳優さんが演じることもできただろうけど

そうしたらここまで「佐々木」という人物を”自分のストーリー”として置き換えることができたのかな。

たぶん他のイメージが邪魔をして”映画の登場人物”としか見れなかっただろう。

それでもいいんだ、本来はね。映画ってそういうもんだし。

でもこの作品がすごかったのは

作った人=観てる人

映画の登場人物=かつて出会った誰か

ストーリーを追いながらもその後ろに知ってる誰かを想起させて

まるでこれは自分だと追いたてられる。

でも辛いこととはちがう。

今、変化の真っ只中にいるひとも

かつてその時間を通り過ぎた人も

誰かによって背中を押された経験があるはずだ。

その時はそうとは気づかずに時が経ってあらためて思うことも。

そういうときの断片、出来事の断片を

フラッシュバックとともに見せられるには

イメージのついた俳優さんではダメだ。

まさにリアルに「佐々木」である必要があった。

この役を演じるために役者になったんだと思えるくらい

素晴らしかった。

ヨコハマ映画祭の審査員特別賞の受賞理由

"細川岳と「佐々木、イン、マイマイン」

彼の胸に生起したイリュージョンに身体性をもたらし、「佐々木、イン、マイマイン」を産み落とした功績を称えて"

まさしく。これ以上の賞賛はない。

この映画のすごいところは、登場人物のことを何も説明してないってこと。

絶対全部考えられてるけど、それを提示しないリアリティ。

悠二と佐々木との話ではあるけど、その悠二のことでさえバックグラウンドをすべて説明しているわけではなく

同級生たちにも彼らの生活と人生があって

なにも明らかにしていないのにはっきりとした実在感があって。

もともとそうだよね

私たちも友達のこと、それほど知りはしない。自分とクロスするその部分しか知らない。

あれほど毎日つるんでたはずの4人は卒業とともにバラバラになってしまった。

何も明かされてはいないのに

あの居酒屋から夜明けの空気だ。

そうだった。

友達であるにはすべてを知っている必要なんてない。

そして。

あるとき一緒にいて

また離れる。

でもあの日、あのとき確かに友達だったんだ。

不思議なのは

なぜ佐々木は悠二に「役者になれ」って言ったのか。

悠二は映画が好きだったのか

特にそういうエピソードもない。(佐々木とふたりで色黒映画をTVで見てるシーンのみ)

佐々木は絵とか本が好きな文科系サブカル系なのかと想像できるけど

本当は自分がそうなりたかったのか。

カフカの「変身」を渡す佐々木。佐々木はなんとなくわかる。

でも「これ読んだことある」という悠二。

普通の高校生はあんな本を読んだりしない。

洗濯物を干さない、食器の洗い物もしなくなった祖母。

上京して役者になって、後輩に「芝居以外ほかにやることあるんですか」と言われる悠二。

かつては後輩に憧れられる存在だった時期もあったに違いない。

何があったのかわからない。

27歳。

多くの人が「一区切り」と思う25歳も過ぎてしまい

何者にもなれていないと焦り、絶望し、それでも身動きが取れなくて。

信じて欲しいけど、27歳は単なる通過点なんだよ。

私にも27歳で重要な転機があった。

その時選び取った枝によって人生は変わる。

どの道を選んでもいいんだけど、そこで多くの人が躊躇する。

私の場合もあの時は「遅すぎる」って思ったんだ。

でもそうじゃなかった。

あの時想像もしなかったびっくりするようなこともずっと後に起こる。

だから本当に恐れないで欲しい。

佐々木は結局、最後に身を以て悠二の背中を押した。

佐々木にとって悠二はなりたかった自分を体現できる存在だった。

悠二は悠二で、佐々木から課せられた運命として役者の道を選んだ。

進路の紙になんて書いたのか。

落ちていく友達を救えなかったという思いが

佐々木の願いを叶えるという道の選択だった。

ある意味それは呪いのようでもあり

希望でもあったんだ。

悠二はあの場所を出るべきだったしね。

「東京いくんだろ?」という佐々木の言葉は

描かれてること以上に彼の生活の深刻な状況を表してた。

佐々木と悠二は境遇が似ていたから。

悠二がお墓まいりに地元に戻ったタイミングで佐々木が連絡してきたのも

ちょっとグッと来るんだよ。

おばあちゃんの命日に帰ってくるだろうと思ったんだよね。

(それともお盆だったのかな)

やりたいことやれ、と言った当の男は

なにひとつ進んでいなくて。

あのまま行ったらそうなるだろうなあという末路そのものだった。

あそこで登場する佐々木の現在の友人、晋平、いい。

三河悠冴の天才ぶりは言うまでもない。

一個上とわかったとたんタメ口になる謎の男w

「佐々木って前からあんなだった」と聞くのもね

少しバカにしてるようでもあり心配してるかのようであり。

それでもずっとそばにいてくれてて。

そして佐々木にとって重要な人との出会い。

プカプカを歌う苗村さん。

もうね、そりゃあね。

佐々木のような人はプカプカ歌われたら好きになっちゃいますよ。

あの辺がすごいリアリティなんだよね。

あの後、佐々木の描く絵に変化はあったかな。

そもそも、描いていたのかな。

苗村さんとの出会いでまた描くようになったかな。

あの部屋に苗村さんを描いたものはあったかな。

「佐々木とは…?」と聞かれて

長い沈黙のあと「…ともだち…?」としか言えなかった苗村さん

それでも確かな心の交流があった。

親戚がいたはずなのに遺影を抱いていた苗村さん。

よかったね佐々木。

ラストシーンは好き嫌いが分かれるところと思う。

私の周りでは「好き」派が圧倒的で

私も本当に好き。

TIFFで初見のときの衝撃たるや!!

この映画は映像もだけど、音がほんとにすごいから

映画館で観るべきものなんだけど

ラストシーンを存分に味わうなら絶対に劇場。

今、全部の記憶を消して

もう一度初めて佐々木を観たい。

でもね、最初観たときは

えー!!って唖然としちゃって

泣かなかったんだよね。

泣けなかった。

「すごいものを観たかもしれない」っていうぼんやりとした感覚。

一般客に初めて公開するワールドプレミアの日。

会場が明るくなって

内山監督、出演者の皆さんが出てきて

みんなが感極まって挨拶をするのを観て

どんどん愛しさが増してきて。

あの時の劇場の空気、すごかったよな。

観た人全員が言葉をなくしてた。

その後何度も観て(現時点12/20では9回)

観るたびにぎゅーっと心を掴まれて、泣く。

どうなるかわかっているから、余計に泣く。

安心して泣く。

佐々木を思って、佐々木に似た人を思って、泣く。

そしてみんな生きてるんだよな

ひとつひとつ、さよならを言いながら。

ものすごく回り道したけど

私も生きてるんだよな、と思って。

マスクをぐしゃぐしゃにして。

『佐々木、イン、マイマイン公式サイト』

https://sasaki-in-my-mind.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?