光の笹船

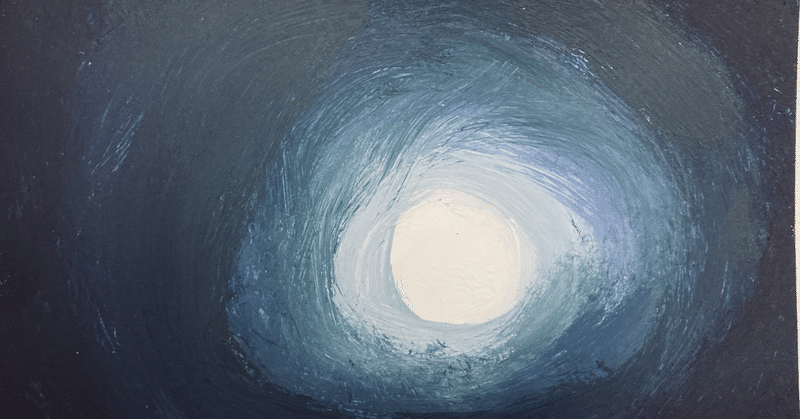

往来の車やバイクの音も已み、灯りがぽつりぽつりと消え、ついにこの部屋だけ、ぼんやりと明るい。気がする。窓を少し開けると、晩春の夜風が肌を撫でる。一瞬間、自分は船の上にいるのではないか、という想いがかすめる。電子の黒い海を泳ぐ、一艘の光の小舟―。

ぼんやりと明るいその部屋では、窓に面した机に鎮座するコンピュータがいっとう光ってる。操舵手は黙々と打鍵するのみで、碌に方向をもたない。キーボードの打鍵に応じて画面に黒い文字群を並べることに特に意味はないが、習慣というのは意味という口実を越える自閉性を持つ。つまり、言い訳がきくってことだね。

こんな文章に出会った。

ブラックボックスだ。昼間走る街並みやそこかしこにあるであろうオフィスや倉庫、夜の生活の営み、どれもこれもが明け透けに見えているようでいて見えない。張りぼての向う側に広がっているかもしれない実相に触れることができない。そんな予感がぼんやりと心中に広がる。

この一か月ずっと感じていたのは、自分の生活とその表面としての自己を固めて「自分」としてパッケージしながら、ひとは関わっているということだ。社会というのは極めてその側面が強い。「仕事ができる」「従順である」「努力できる」「若々しい」という表面だけが人々の表層を滑ってゆく。

その《実相に触れることができない》というアタリマエの不可能性が、どの人間も表層的であるという画一性にはき違えて捉えられていたようにも思われる。自分だけが知る自分の暗部があるがゆえに、表層だけが見える他人のことを無限定になんとなく「浅い」と直観する、その浅ましさをここに懺悔しよう。

ブラックボックス、わたしたちの暗部をこそ、私たちは生きる。換言すれば、人には言えない、どうしようもなく共有不可能なものにこそ、最も濃く自分性が宿っている。それは云わば遺伝情報のようなわたしたちの基底であり、〈規程〉に他ならない。

砂川がこの短い引用で問題にしているのは空間だが、おそらく時間もその範疇にて考えられよう。私たちは、どんなに確実そうに見える未来でも、その感覚が蝕知できる時間=〈現在〉の到来を待たずには、体験を享受できない。そうした意味で、私たちは先行き不透明なブラックボックス的時間に生き、ひとりひとりがその生活の深部へと日々帰ってゆくのだ。

そうした意味で現代のプロレタリアたちは、個人主義にならざるを得ないのだろうと思う。画一化されたコード(服装規定、言語規定、所作)に従う反動が、私たちを団結ではなく、個別的な深化へと誘う。私たちは集合住宅の無数のブラックボックスを彩る、現代の団結不可能な〈労働者〉になれる。

唯、今は精巧な〈労働者〉の彫像を彫っている。一旦作り上げてしまえば、そこから魂が離れようと、ふつうの人は気づかない。他人の魂の機微を感知するには、私たちはあまりに分断されすぎている。

あるいは、こうしてなんとなしに書くことで、わたしはそうした分断に対抗しようとしているのかもしれない。なんとない自分の感情の切れ端や気付きを書きつけ、暴力的に示すことで、誰かに何かをあわよくば伝えてしまいたい、影響を与えたいと思っているのかもしれない、と思う。

それは、私たちの「淋しさ」「怒り」「喜び」という直球の感情と切り離されたところにある労働の反動であると言えるのかもしれない。

うららかに流れる晩春の夜、わたしは時間を無為に消費した。これを読んでいるあなたを道連れに。そうして私たちの間に流れた時間は、ブラックボックスの中にありながら、少なくとも、わたしの思想と、あなたの思想が交感した事実がある。それは笹船のように、ゆっくりと流されながら、穏やかに緩やかに存在する。

幼い時分、愛媛の山奥でばあちゃんと作った笹船を思い出す。ばあちゃんは天国に逝って久しいが、小川に流したあの笹船はどこに行ってしまったのだろう?海まで届いただろうか、それとも、流れる間もなく草木に引っかかってしまっただろうか。記憶の中で、ゆるやかに流れて行ったあざやかなあの緑の影。

願わくばこの二千字足らずの光の笹船が、だれかの記憶の襞に引っ掛かり、(それは私自身かもしれない)。消えゆく全てのものに対しての強度を持つことを、祈る。