運指ポジションにおける自身の変遷?

マンドローネ Advent Calendarへの記事掲載のためのNOTEですが、今年で4年目を迎えました。発起人偉い!!

ついでながら、今年の追加投稿依頼は、あと1回位でお願いします…()

いつも書いてる、自分の一年間のろうね総括は、今年の出演の締めである、12/18の新座マンドリンクラブ第62回定期演奏会の後に行う予定です。

ベト7とか高丘親王航海記とかバッカナールとかエンマ・イゾッタとか最後の最後で色々盛りだくさんであります…(悲鳴)

なので今年の初っ端は、運指ポジションにおける自身の変遷?について書いてみようと思います。実際弾いた動画を交えて(録り下ろし)。ちょっとした事を長大に書いて恐縮ですが、せっかくの機会、備忘で書かせてもらいます。

■序

今回のネタは、ボッタキアリ作曲イル・ボートから、冒頭のローネソロ。

不完全小節から始まり、各1拍目に重点を置き、2小節目の3拍目と4拍目でさりげに区切りを入れ、松葉(カニマーク)を忠実にシ♭を頂点に置き、最後はdicsrecしながらチェロに引き継げる音量・音質でおさめる。ココ弾いてもらうだけで、奏者の技量(世界観)がある程度わかるフレーズです。なんと言ってもボッタキアリの世界をツカみ2小節で掴む、それだけでも鬼仕様!!みたいな。

なぜイル・ボートを題材にしたか。出演オケの宣伝をFBで書くときに頭に浮かんだのがきっかけ。

■1回目(同志社香里中高ギターマンドリンクラブ第27回定期演奏会)

香里卒業して1年後(大学1年生)OB賛助で。指揮者は現ARTEグループ理事長(当時高3)

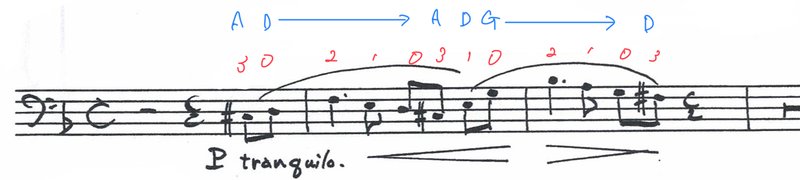

当時の運指はこちら↓

このポジションで弾いた動画がこちら↓

注:使用楽器 :フラテリヴィナッチャ(1927年製作)

使用ピック:Ibanez SOFT FLASTOMER 2.5mm ※緑ワニではない

以下同様

目をつぶって聞いてみて、実際の記譜とイメージが合致したでしょうか?(反語)そう、これは「弾いただけ」。当時の自分は「音出れば良い」でした。

■2回目(エストゥディアンティナ・フィロドリーノ第4回定期演奏会)

石村隆行先生主宰、関西、いや日本、世界を代表するちょうエリートオケ(個人的主観)。弾いた当時の使用楽器は石村先生所蔵のヴィナッチャ。綺麗に音が通る、言わずもがなの名器。

先生の重層かつ濃厚な数々のご指摘を受け、紆余曲折の末、このような運指としました。

移弦は、音量・音質・スラーとも流れを切るので避ける。特に開放弦への移弦。

D線のソで生み出された楽器の響きを利用して頂点のシ♭の音を押し出すイメージ。

2小節目3拍目4拍目の間と3小節目付点四分の後に軽くスキマを入れる

動画↓

そして、実際演奏した動画というか録音。なつかし!!

弾いた当時は、手元でピックがパチパチ鳴ってて、打上でかなり凹んでました。それなりに綺麗に聞こえてるのは、楽器とホールと録音技術の結果かしら。あと時間薬。

■3回目&4回目(アンサンブル・ビアンカフィオーリ)

正確に言うと、イル・ボートではありません。ロマン的幻想曲「棄てられた女」なるイル・ボートほぼクリソツな曲。あ、作曲者はボッタキアリです。

ARTE主催の大阪国際マンドリンなんとか(失念)と定演アンコールの計2回演奏されたきりで、演奏ステージの性格上、第三者が閲覧・視聴する機会はたぶんなし。探せばある…かな…。

どういう経緯でこんな曲が作られたか、作曲年はどっちが早いのか、この曲どうやって見つけてたのか等々、詳細を書くべきですが、弾けと言われたら…のオケ畜なので全くわかりませんすいません。ご興味ある方はビアンカへお問い合わせor入団の検討を(チェローねはたくさんほしがってるはずたぶん)

閑話休題

2回目と比較して大らかなとこなので、指示はあまりなかった気がします。あっても即修正可能な領域だったかと(うろ覚え)。ゆったりテンポだったし(同様)。

ということでポジション・動画とも省略。

■5回目(ロマンツァ・マンドリンアンサンブル第23回定期演奏会)

4回目からずいぶんと長い時間が経ちまして今年に至る。何やかんやで経験も蓄積されたのもあり、ゼロベースで表現方法を見直しました。

素っ裸ソロだし、パートの受け渡しから徐々に盛り上がる曲想だから、音量はあまり気にしなくて良い、と「うるさいは褒め言葉」から解脱した感じ。トシですねえ。あ、音質は気にしましたよ。

一番考えたのは「いかに記譜のスラーどおりに弾けるか」。

結果としてこちら

最初のスラーのフレーズはオールA線(最低弦)で弾き、次のスラーの最初のミはA線で、以降はD線で弾くというパターン。

2フレーズ目最初のミをA線にしたのは、D線から始めると音質が変わりすぎる、ポジション的楽器の振動持続的にA線スタートが音楽的に聞きやすい、を考えての結果。

最初のフレーズのA線演奏は、ピックノイズリスクが「ものすごく」多いのですが、改めて弾く位置や力加減、楽器振動を持続・増幅できる場所を確かめながら、最適解を一音ごとに探っていきました。

実際の演奏での楽器・ピックとも上の動画と同じです。演奏動画は来年のどこかしらで公開されると思います。家とホールでの音の違いがどうか、個人的には楽しみにしてます。家の録音は制約ありすぎてアレですが(言い訳)

ただ、本番で座ったところがひな壇なしの舞台最奥で、自分の客観的な音が掴みきれずで消化不良。ノイズが多い可能性も大。トッパンホールは正直なホールなんで…こわいこわい。

■ジュネスでのイル・ボート

5回目の運指ですが、実は自分以外に前半フレーズオールA線を導き出した演奏会があります。かなり昔に。それが、

第55回青少年音楽祭(1989年) ジュネス・ミュジカル・マンドリン・オーケストラ

当時はNHK教育で放映されており、自分も学生時、VHSビデオで拝見してました。ローネソロですが、弦のうねりが目立った事、そもそも音がよく聞こえなかった事、A線ファの音を外すミスがあった事、があり、なんでこんなポジションするのか笑∞っなんて思ってました当時。

が、今更ながら記譜表現から考えると、なかなか合理的なポジションでした。しかも齢20代にして編み出したという。今となっては恥じ入るばかりです。この場をお借りしてお詫び申し上げます。叶う事なら切腹最中を…。

後半フレーズ?冒頭のEを弾く弦は好みの問題かも。正直なところ。

なお、音源・動画はYoutubeに無し。棄てられた女と同じ状態ですね…。

■まとめ

長らくお付き合い頂きありがとうございました。ポジション画像と動画の貼付で完結できるネタですが、自分の整理として文章に残したかったので。そう、弾いただけ→指示に応じて→自発的、ちう自己の変遷というヤツです。

あと、録音動画はホントにシケシケ&お見苦しくてスイマセン…。自宅+手元録音&ポジション見せるのが重要なのよと言い訳。通常環境ならもう少しうまく聞こえると思いたい。

まあ、ジュネスのイル・ボートのような、いつかの道標になれば。

過去に何度もしつこく言ってますが、ローネは音が届きにくい楽器です。なので、どうしても音量とノイズのないらしい音質、に重点が行きがちですが、たまには要求されたフレーズをその通りに届けられるか、も頭に入れてもらえたらと思います。トップな方は特に。運指や弾く弦を変えるだけで、思った通りに弾けないところが楽に弾けるケースも多々あると思います。

開放弦至上主義から脱却しつつ、自分の音を録音してみて、評価反省し、対策を練り、次に活かす、みたいなPDCAを回してもらえたらなあと。

次に活かす為の基準の一つは、楽器をいかに振動させる事ができるか、音の変わり目に相応した振動持続・移行ができるか、だと思っています。

以上です。言うは易しにお付き合い頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?