素人の考古学-神奈川県海老名市秋葉山古墳群など巡り

海老名は相模国の中央部に位置し、大山や丹沢山系を望み、相模川がもたらした肥沃な大地に人々が昔から住みつき栄えてきた。旧石器時代からの遺跡が多く眠っている。

3世紀頃から古墳が造られはじめ国分寺なども建てられた。この地にも相模国府があったのではないかとも考えられるが、遺物は発掘されていない。

海老名は大山道など交通の要所として今も発展し続けている。

1.秋葉山古墳群(国指定史跡)

標高約80mの丘陵の頂部に立地し、4号前方後方墳、5号方墳、3号帆立貝形、2号前方後円墳、1号前方後円墳と5基の墳墓があり、3世紀後半から4世紀にかけて継続的に作られた。3、4号墳は弥生時代から古墳時代の移行期に造られ、東日本では最古級の貴重な遺跡である。

いずれも周溝が認められる。ここから水銀朱付着の土器類が出土し、この地方の重要人物が埋葬されていたことが伺える。武器類は出土されておらず、軍団ではなかったようだ。

●1号墳

墳長59mの前方後円墳。後円部径33m、前方部南側で区画溝が確認されている。くびれ部西側で鉄鏃や土師器が出土した。4世紀前半~中頃の築造。

●2号墳

墳長50.5mの前方後円墳。後円部径33m、くびれ部南側で焚き火跡、前方部端部で区画溝が確認されている。出土遺物は円筒形土製品や大型壺、水銀朱が付着した土器など。3世紀末~4世紀初頭の築造

●3号墳

推定墳長51mの前方後円墳。後円部は直径38~40m。前方部はやや短い。現状は円墳となっており、後円部で周溝が確認されている。後円部墳頂の墓穴や周溝から出土した鉢や高杯、壺などから3世紀後半の築造と推定されている。

●4号墳

墳長37.5mの前方後方墳。周溝部から出土した大型の壺などから3世紀後半の築造と推定されており、南関東における古墳の出現を考えるうえで重要な1基となっている。後方部の一部が削り取られている。

●5号墳

1辺約20mの方墳。周溝部から出土した小型の土器や壺などから4世紀前半の築造と推定されている。

2.国分尼寺跡

伽藍地は175~200m四方と推定されるが、金堂の礎石が16個存在するのみである。相模国分寺の北方約500mにあり、伽藍中軸線がほぼそろえて配置されている。

中門・金堂・講堂が一直線に並び、中門と講堂が回廊で結ばれる形式。

尼寺の北方遺跡から「法華寺」と書かれた墨書土器が出土していることからこの一帯が相模国分尼寺の寺院地であったことが推定されている。

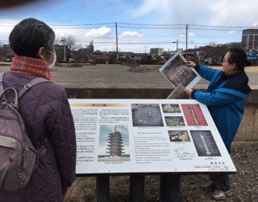

3.相模国分寺(国指定史跡)

天平13年聖武天皇の詔により国ごとに官寺が設置された。

相模国分寺は8世紀中頃の創建。

伽藍配置は法隆寺と同じ、東側に金堂、西側に搭、北側中心部に講堂を配し周囲を中門・回廊で囲む「法隆寺方式」で全国の国分寺では珍しい配置

伽藍地は東西約240m、南北約300m。

金堂跡から36個の礎石のうち16個現存。塔跡には17個の礎石のうち10個が現存し、この礎石に約65mの7重塔が建っていたと推定される。

中門跡は確認されていない。僧坊跡は桁行3間×梁行2間を一部屋として9部屋分が確認されている。

屋根瓦はⅠ期の瓦は三浦半島の窯と松田町の窯で焼かれ、Ⅱ期の瓦は町田市の窯で焼かれたもので国分寺の建設が相模国あげての事業であったことが伺える。

4.上浜田古墳群

海老名市国分南、浜田町、大谷北の丘陵上に古墳時代前期後半から古墳時代中期の6基の古墳群が点在している。

同じ丘陵の北方2.5kmにこの古墳群に先行して秋葉山古墳群がある。

保存状態が悪く墳形や年代など不明なものが多い。

●瓢箪塚古墳

最大のものは瓢箪塚古墳、4世紀後半から5世紀初築造で、全長71mの前方後円墳。碑には相模国造の墓とあるが、真偽のほどは不明。

1、2号墳は三塚公園に保存されているが未発掘のため年代・規模は不明。3号墳も年代不明。4号墳は中世以降の塚で古墳ではなかった。

5号墳は5世紀後半の径35mの円墳。6号墳は一辺22mの方墳と判明。

まとめ

海老名は太古の昔から人々の住みやすい土地であった。

弥生時代に入ると稲作などの生産活動により貧富の差が生まれやがて豪族が出現した。この豪族が一大勢力となり国造になったであろうことは、秋葉山古墳の3世紀の古墳や水銀朱の付着した土器類などがそれを物語っている。

やがて律令下において、相模国造はヤマトと協力してこの地に国府を作り、国分寺を建てたと推定される。しかし残念ながら国府が海老名にあった証拠は未だ見つかっていない。

海老名はロマンの息づくまちである。

以上

小兵衛

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?