日本は二重国籍なぜ認めない?

「日本は二重国籍をなぜ認めない?」という問いかけ・問題提起をしばしば目にする。そこには「日本は二重国籍を認めていない」という暗黙の前提が含まれる。しかし、その「前提」は正しいのだろうか?

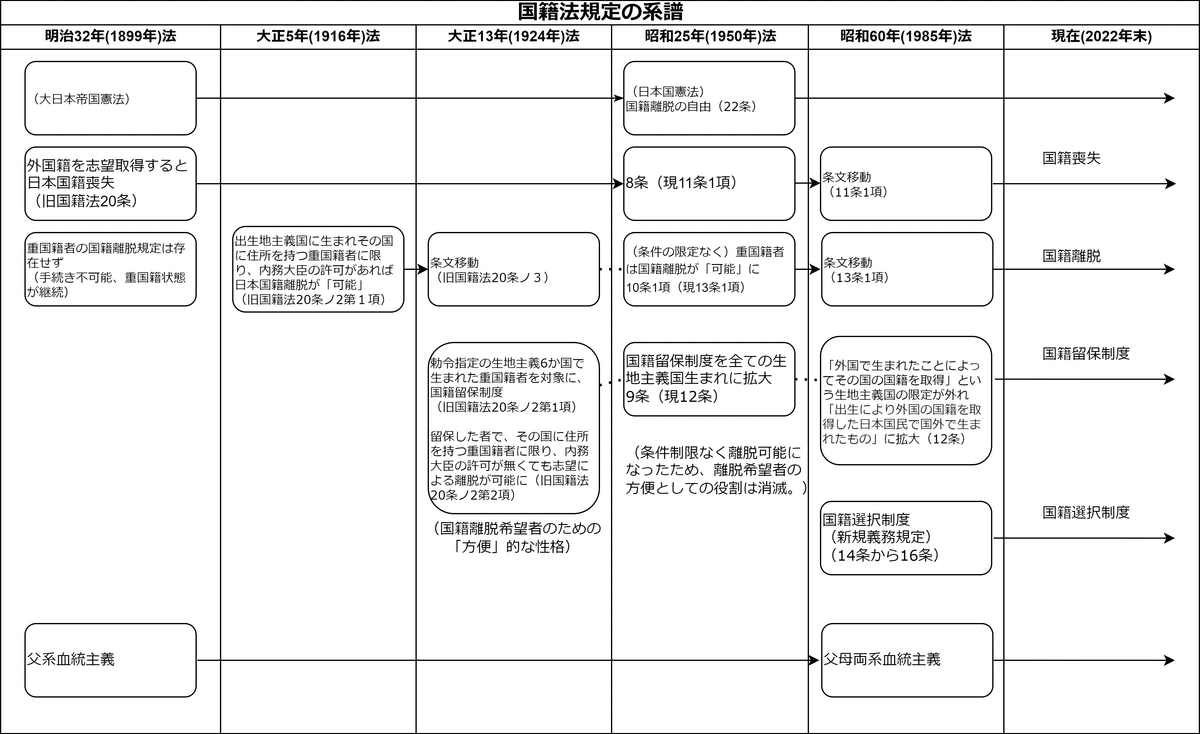

歴史的経緯を振り返ると、この「日本は二重国籍を認めていない」と言う前提がどうにもおかしいことが見えてくる。「なぜ認めない?」という問いかけは、「多重質問の誤謬」の典型例だ。

日本の国籍制度の歴史的経緯

明治期(明治32年法:1899年)

・日本で最初の国籍法

・「日本国民の日本国籍離脱を認めない」こと、こそが当時の大原則でありドグマだった。

・しかし、その原則を貫くと、日系移民が移民先の外国に帰化できない場合が生じる。(※当該国が帰化条件に原国籍の離脱を要求する場合)

・そこで「外国籍を志望取得した場合」に限って、一律に国籍喪失させることにしたのが、今日問題になっている国籍法11条1項(国籍はく奪(喪失)条項:旧国籍法20条)の起源。

・なお、この規定で国籍喪失した人には、(相手国の制度が許せば)日本国籍を回復して重国籍になる道があった(旧国籍法26条)。

・だから、当時の国籍法の制度を総合的に見れば「重国籍を認めていない」という話にはなり得ない。

・海外の生地主義国(その国に生まれた人に、その国の国籍を付与する主義の国)で日本人の親を持って生まれたなどの「二重国籍者」はこの時点では放置された。(「二重国籍者」の日本国籍離脱は認められなかった。)

※明治の国籍法では、「重国籍防止」は「国籍離脱を認めない」ことよりもずっと優先度が低かったと言える。

大正期(大正5年法・大正13年法)

(背景)生地主義国で日本人の親を持って生まれたなど、「二重国籍者」の間で「日本国籍を離脱したい」という要望を持つ人が増える。

・大正5年法で、生地主義国に生まれ、日本とその国の国籍を持つ二重国籍者が「生まれたその国に住所を持つならば」内務大臣の許可を受けて、日本国籍を離脱できるようになった。

・大正13年法で、勅令指定の出生地主義国(アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、ペルー)に生まれて、日本とその国の国籍を持つことになる重国籍者は、出生から一定期間内に日本国籍の留保を届けなければ、出生時に遡って日本国籍を失うとされた(国籍留保制度の新設)。

(当時は、それらの国では日本国籍離脱を希望する者が大多数だったので、多数派の離脱希望者の手間を省くための、合理的な改善策といえる。)

とはいえ、以上はあくまでも、「重国籍者」の日本国籍離脱をごく限定的に認めたものに過ぎない。これ以降も、住所要件を満たさないなど、日本国籍離脱ができない立場の重国籍者はまだまだいた。

※重国籍者が、「日本国籍離脱」を求める立場から主張していたのが「国籍唯一の原則」だった。(日本は、といえば、「国籍唯一の原則」を掲げる「国籍抵触条約」に一九三〇年に署名はしたが批准しておらず、国籍法にも反映させていなかった。)

結局、二重国籍者一般が、特別の制約なしに日本国籍離脱ができるようになるには、日本国憲法の成立まで待たねばならなかった。

昭和期(新憲法パラダイムシフト)

・日本国憲法22条2項に「国籍離脱の自由」が明記された。明治以来の「日本国籍離脱を認めない」という原則は否定された。これは「二重国籍者」を対象に認められた「自由」である。

・そうすると、(「日本国籍離脱を認めない」原則を回避するという意義を持っていた)「(外国籍志望取得による)国籍喪失」の制度も、「(出生時に不留保で日本国籍を喪失する)国籍留保」の制度も、歴史的な役割を終えたものとして、廃止するのが筋であったはずだ。

※ところが、当時の政府はこれらの条文の廃止を提案しなかった。

存在意義のなくなった「国籍喪失」「国籍留保」の制度に、政府は「重国籍防止」という、とってつけたような理由を与えて存続させた。この「ボタンの掛け違い」から矛盾が拡大していく。

そもそも「国籍離脱」を求める重国籍者側が持ち出した際には受け入れようとしなかった「国籍唯一の原則」⇒「重国籍防止」と言う理屈を、政府側はここにきて「国籍喪失」「国籍留保」制度を存続する理屈として使うようになった。それまでの「重国籍者側」の主張を逆手に取って、「国籍喪失」「国籍留保」の条文廃止に踏み出さない政府の立場を守る盾にしたわけだ。

以降は、なにかと「国籍唯一の原則」だ「重国籍防止」だと理由をつけて、国会でも裁判でも押し切るようになってしまった。

また、問題なのは旧国籍法26条にあった「国籍回復制度」を「帰化制度」に統合するという名目で廃止してしまったことだ。これにより、外国籍を取ったことで国籍喪失した元日本人は、取得した外国籍を放棄して帰化手続きに拠らなければ改めて日本国籍を取得することができなくなってしまった。それまでは国籍回復制度を使えば可能だった「自らの意志で重国籍の立場になること」が不可能になったわけである。

現在進行中の裁判に「国籍はく奪条項違憲訴訟」というものがある。外国国籍を取得したことで日本国籍を喪失した原告が、国籍はく奪条項(国籍法11条1項)を違憲だと訴えている。

これは、11条の「存在」が問題と言うより、旧26条の「廃止」が問題なのではなかろうか? たしかに、国籍離脱の自由が認められたことで存在意義がなくなっている11条が廃止されれば、(そもそも国籍喪失が発生しないのだから)それに越したことはない。

だが、そうでなくても仮に現在、旧26条と同条件の国籍回復制度が復活するとするならば、一旦国籍喪失したとしても、取得した外国籍を放棄することなく日本国籍を回復できることになる。

その場合は、原告たちの問題も、ほぼ解消するはずだ。

重国籍の防止・政府側の理由付け

それ以降使われ続けた「重国籍の防止」に関する「政府側の理由付け」は、昭和59年国会での法学者・池原季雄氏の発言によくまとめられている。

私は上智大学で国際私法を担当しております池原でございます。

我が国の国際私法、法例の規定でございますが、ここでは本国法主義をとっておりますため、当事者の国籍の決定がしばしば問題となりますので、国籍法につきましてはかねてから関心を持っておりますけれども、国籍法の専門家と言えるものではございませんし、もちろん国籍法について深い学殖を持っているわけではございません。ただ、この国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案の基礎となっております国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案要綱の審議に当たりました法制審議会の国籍法部会に終始参加してきた者でございますので、今回の国籍法の改正につきまして私なりの意見を述べさせていただきたいと存じます。

(中略)

重国籍の防止、解消の点でございますが、人は常にただ一つの国籍を有するべきであるということは国籍唯一の原則とも呼ばれておりまして、国際的にも承認されておりますところの国籍法立法の理念の一つとされております。 国際連盟のもとで開かれました国際法典編さん会議で採択されました国籍法のてい触についてのある種の問題に関する条約、これは一九三〇年四月十二日ヘーグで署名され、一九三七年七月一日発効いたしておりまして、現在加盟国十九カ国に及んでおります。もっとも日本は一九三〇年四月十二日に署名しただけでまだ批准はしておりませんが、この条約の前文にもこの理念が宣明されていることは周知のとおりでございます。また、より新しくは国際連合の国際法委員会におけるロベルト・コルドバの報告、一九五四年四月二十二日に出されたものでございますが、ここにも重国籍の防止、解消の原則が提示されているわけでございます。

我が国の国籍法もこの理念を尊重しておりまして、このことは帰化条件としてのいわゆる重国籍防止条件、これは現行法の四条五号、外国への帰化による日本国籍の自動的喪失、これは現行法八条、生地主義国で出生した日本人の子につきましての留保制度、これは現行法九条、重国籍者の国籍離脱を自由にするという規定、これは現行法十条、これらの規定にもあらわれております。また、さきに述べましたように、現行国籍法上の父系優先血統主義というものもこの理念によって正当化されようという向きもあります。

https://kokkai.ndl.go.jp/txt/110115206X00719840515/5

著名な法学者の「権威」の前に、議員も丸め込まれてしまったという印象を受ける。国会でも、各種国籍法裁判でも、「重国籍の防止」を主張していけば、政府側が押し切れるようになってしまった。

昭和60年施行の改正国籍法

昭和59年の改正国籍法(60年施行)では、父系血統主義から父母両系血統主義への転換が行われたが、このときには「重国籍の防止」を理由に「国籍選択制度」が導入された。

かつて旧法下では、重国籍者当人が望んでも日本国籍離脱を認めなかった。それが全く逆に、生まれながらの重国籍者に対して、当人が望まない国籍選択を迫り、外国側の籍を残すなら日本国籍を離脱せよ、と迫るようになった。「日本人の日本国籍離脱を認めない」という大原則を日本国憲法で否定されたことの意趣返しなのだろうか?

まとめ

日本が「二重国籍を認めない」などという話は、もともとは無くて、明治期にはむしろ逆。「重国籍者」に「重国籍の解消(日本国籍の離脱)」を認めていなかった。

今「国籍はく奪条項」として問題になっている制度は、国籍離脱の自由が無い時代において、海外に羽ばたく日系移民の外国籍取得の道を残すための「方便」としての意義があったもの。また、もしこの制度で国籍はく奪(喪失)となっても国籍回復制度による救済が受けられた。

日本国憲法成立時に、「国籍離脱の自由」が認められたことで、意義を喪失し、浮いてしまった「国籍はく奪条項」。これに、政府が「重国籍の防止」という理屈をつけて条文を残し、かつ国籍回復制度による救済制度を廃止してしまったことが今の諸問題の根本原因であろう。

以降「重国籍の防止」という考え方が国籍制度における新しい「ドグマ」になって、膨らんでいき、多くの弊害を生じるようになった。

おそらく「司法」の場で解決できる問題ではないと思う。

「重国籍の防止」と言う理由付けは、日本の国籍制度の歴史から見ると、そもそも根も葉もない話だった。そうした経緯をふまえ、立法の方向から、制度の見直しが必要だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?