ドイツの男は恋が苦手?

相関図、出ましたね!

三男・ゲオルグ(和希そら)の軍人設定にやっぱり!!!となりつつ、四男・ランドルフ(一禾あお)がどんな立ち回りをするのか気になります。

そしてなんと言ってもひまりちゃんに向かう朝美さんのピンク矢印!立ちはだかるにわさんの表情や姿がすでにありありと思い浮かべることができるのはきっと気のせいではありません。

ちょうど時間があったので暇つぶしにこの時代のドイツについて勝手に語りたいと思います。もちろんライラックには原作がないため時代背景の説明にしかならないのですが、多少は史実を下敷きに物語が展開するはずですし、予習が好きな方はぜひ読んでみてください。

一応鉄道事業の実際の経過というもしかしたらネタバレにあたるかもしれない内容が入ってくる時点で改めて注意書きをしてありますので、時代背景のみを予習派の方はそこまでにしておくと安心です。

ドイツの歩み

まずは18世紀までのドイツの歴史をおさえておきましょう。でもその前にドイツの地理を確認したいと思います。

ドイツってどこ?

こちらが現在のドイツを中心としたヨーロッパの地図です。

ヨーロッパ圏内ではかなり大きな面積を占める国であることがわかります。経済規模もトップクラス。

見ての通りぐるっとたくさんの国と国境を接しています。つまり現在に至るまで領土の面で多くの国となんやかんやあったわけです。

ライラックで描かれる時代だと、このうち特に関係してくるのはフランス・オランダ・ロシアでしょうか。

フランスは産業革命の先行や軍事力の点でドイツのコンプレックスとなり、オランダは水運の鍵を握っていたためドイツにとってはおもしろくない存在であり、ロシアについては敵味方を行き来しているうちに鉄道を伸ばす目標地となった、という感じ。

少し時計の針が進むと宿敵であるオーストリアもガンガン関わってくるはずですが、ギリギリ入ってこないかなぁという印象。宝塚的な時間軸だとfffとエリザベートの狭間の時代です。

それではそんな時代背景に繋がるドイツの歴史を簡単に紐解いていきます。

ガリア戦争

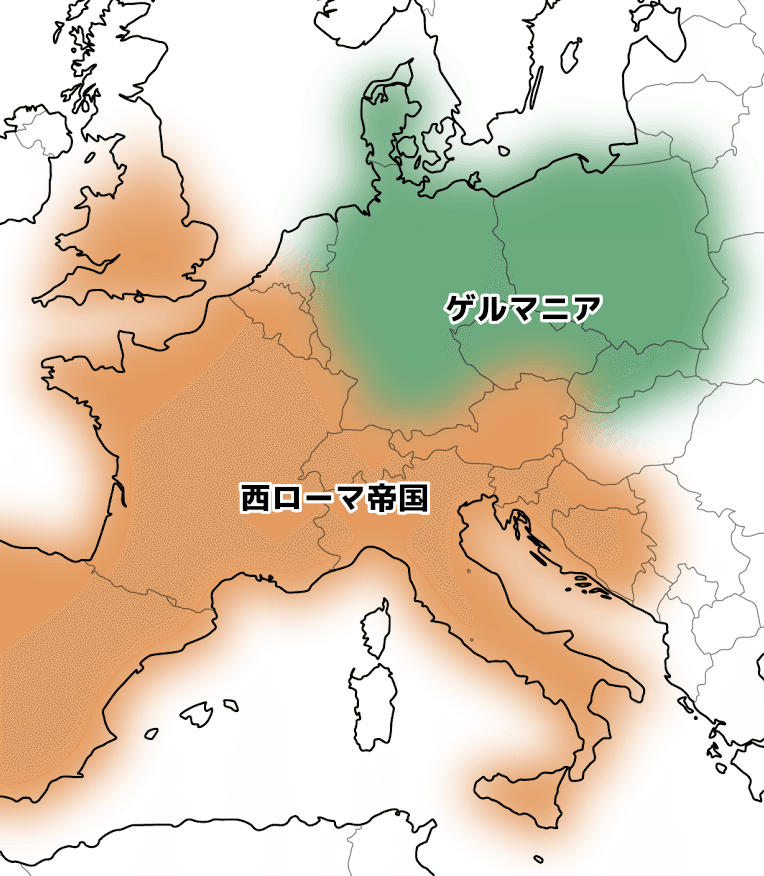

まずは有名なガリア戦争当時(前55年頃)の地図がこちら。

現在のドイツにあたる領域はゲルマニアに属していました。

一方その西南側の領域はガリアと呼ばれていましたが、ユリウス・カエサル(アウグストゥスの養父)の遠征によってローマ領となりました(=ガリア戦争)。ローマはゲルマニアに対しても幾度となく戦争をしかけてきます。

ゲルマン民族の大移動

ガリア戦争後のヨーロッパはこんな感じ。

ローマ、でっかいですよね。ところがこの巨大な帝国を滅ぼす原因となったのが「ゲルマン民族の大移動」と呼ばれる動きです。

ここで一度言語の視点で古代ヨーロッパを見てみましょう。国名は現在のものを使います。

いわゆるヨーロッパの先住民という立ち位置にあったのがケルト語系の人々です。歴史が進みアジアから攻め込まれたゲルマン語系の人々はどんどん南下しケルト語系の人々を押しのけていきます。

ケルト語系の人々がいた領域はローマが支配していた領域とも重なっていたため、結果としてローマは追われることになります。

こうしてヨーロッパの多くをゲルマン語系の人々が支配するようになり、西ローマ帝国は滅ぼされてしまいました。

フランク王国の隆盛

西ローマ帝国に代わりヨーロッパで頭角を現したのが現在のフランス・イタリア・ドイツへと繋がるフランク王国です。

さて、これまでの地図だと何となく現在のドイツとフランスの間に境界線が見えていましたが、この頃はフランク王国として同じ国に属しています。

フランク王国はゲルマン語系のフランク人がつくった国です。ローマ教皇にも正統な西ローマ帝国の後継として認められました。そんなフランク人には古くから相続の際、領土を兄弟で分け合うという慣習がありました。

国王であったルートヴィヒ1世の死後、843年にフランク王国は3つに分かれます。彼には3人の息子たちがいたためです。西フランク王国、中部フランク王国、東フランク王国と呼ばれた国々はそれぞれ後のフランス、イタリア、ドイツの起源となりました。

東フランク王国の成立

ドイツの原型となる東フランク王国内では封建制が発達していきました。フランク王国が3つに分かれる際は揉めに揉めたため、王統が割とすぐに断絶した以後は血縁のある西フランク王国や中部フランク王国から継承者を持ってくることはせず、選挙によって王を選ぶことにしました。各地の支配階級にも分割相続は争いの元であるので長子優先という風潮が広まっていきます。

最強・神聖ローマ帝国

ヨーロッパという地域はご存知の通りキリスト教の影響を強く受ける歴史を持っています。

その中心人物と言えるローマ教皇に認められることはとても重要で、3分割前のフランク王国は西ローマ帝国の後継(ローマ皇帝が君臨する国)と教皇に認定されました。これは言わば「ヨーロッパ最強」の名誉を与えられるような意味を持ち、教皇とヨーロッパ代表の代名詞である皇帝による二重権威体制が長く続きます。

次の皇帝を輩出するのは普通に考えればルートヴィヒ1世の3兄弟のうち長男であるロタール1世が得た中部フランク王国(後のイタリア)でした。長子ですし、地理的にも何も違和感がありませんね。

元々東フランク王国のルートヴィヒ2世と西フランク王国のシャルル2世がタッグを組んで兄であるロタール1世から領土を奪ったというのがフランク王国3分割の大まかな流れです。弟たちから挟まれる形で中部フランク王国の領土を得たロタール1世ですが、重要な地域はそれでもなお死守していました。

東フランク王国のルートヴィヒ2世は父と折り合いが悪く、逆に可愛がられていた兄ロタール1世を好ましく思っていません。彼がすんなりと皇帝の権威を得たのも、重要な地域を持っていったのもおもしろくなかったのです。

ロタール1世の死後、中部フランク王国ではフランク人の伝統に従いふたたび領土を兄弟で分割することになります。しかし領土は国力に直結するため弱体化は時間の問題でした。その間東フランク王国は勢いを増し、中部フランク王国の領土を西フランク王国と取り合うようになります。こうして中部フランク王国はイタリア王国へと規模を縮小していきました。

さらに西フランク王国も戦争や内紛がたびたび勃発し、しだいに領土拡大どころではなくなっていきます。こうして最も強い支配域を獲得した東フランク王国はついに教皇に認められ皇帝を立てることになり、神聖ローマ帝国へと名を変えるのです。

ここまでのポイントをいったん整理します。

ヨーロッパには教皇とそれに任命される皇帝による二重のキリスト教的支配が存在した

西ローマ帝国の後継であるフランク王国の分割により後のフランス・イタリア・ドイツが興った

イタリアの原型となる中部フランク王国はすぐに規模を縮小した

フランスの原型となる西フランク王国も勢力を維持することはできなかったが、ある程度の領土は確保した

ドイツの原型となる東フランク王国は神聖ローマ帝国へと名を変え長らく勢力を維持した

この流れによりドイツvsフランスの関係性が生まれました。ちなみに神聖ローマ帝国はその後1806年まで続きます。

教皇と皇帝の対立

長らく続いた神聖ローマ帝国ですが、もちろんずっと円満だったわけではありません。

教皇という存在は権威の象徴であり、教皇に任命される側である皇帝の方が実際に社会を動かしていたと考えるのは難しくありません。時代が下り諸々の力がついてきたとき、帝国とその頂点である皇帝の力は教皇の権威を圧倒するようになります。

これは11世紀末に叙任権闘争として形になり、当時の教皇・グレゴリウス7世は何とか権力を取り戻そうと目論みます。これに対し皇帝・ハインリヒ4世は邪魔になったグレゴリウス7世を教皇の地位から廃しようとしたのです。

しかし教皇という立場はやはり特別なものであり、グレゴリウス7世は対抗して王位をハインリヒ4世から奪い破門します。するとあわてたのは国民の方でした。

教皇の名の元で大きな顔をしていられたのが皇帝であり、その皇帝を中心として繁栄していたのが帝国であるため、皇帝がその位を失うのは国民それぞれの生活に直結します。

国内には教皇を支持する大きな派閥が生まれ、ハインリヒ4世はグレゴリウス7世に謝ることに。これが有名な「カノッサの屈辱」です。

統治の分権化

フランスやイタリアに比べるとドイツは多民族な国家です。王位の分割相続を廃止して次代を選挙によって選ぶことになったときも、多数この地に存在した部族の代表が集まりました。この部族の集まりはやがて国に準じた存在となり、その集合体として神聖ローマ帝国という国がありました。いわゆる連邦制という形式です。

ところがその連邦を率いるはずの皇帝の権威がカノッサの屈辱をきっかけに失墜したことで各地を統治する諸侯たちが勢いづくようになります。バラバラになっていくドイツに対し、ライバルであるフランスは統一を進めて国力を強化していきました。

ナポレオンによる南部統一

17世紀に起こった宗教戦争により皇帝の力はさらに弱まり、ドイツの地の諸侯たちはほぼ独立した統治が可能になります。細かく分かれた神聖ローマ帝国の連邦国のうち、18世紀半ばに特に力を持っていたのがプロイセン王国とオーストリア帝国でした。両国は戦い、結果としてプロイセン王国が力を強めます。どんどん強くなっていくプロイセン王国と、その次点をひた走るオーストリア帝国。ところがここでフランスのナポレオンに目をつけられます。

19世紀に入ってまもなく、フランスに負けたプロイセン王国はナポレオンに後処理を任せることに。結果としてナポレオンはプロイセン王国とオーストリア帝国だけを取り残して南部の16の連邦国をまとめ、ライン同盟(後のドイツ連邦)を結成。ここに神聖ローマ帝国は完全な終焉を迎えました。

近代化の機運

朋友国を奪われたプロイセン王国はロシアと組んで必死にフランスとやり合おうとしたものの、産業革命が先行していたフランスには全く敵いません。

この戦争によりプロイセン王国は領土のうち西側半分をフランスに奪われ、さらに多額の賠償金が課せられました。最後に残った東側にはとにかくまずは国力向上だと近代化を目指す機運が生まれます。

このようにライラックの舞台となる19世紀初頭のプロイセン王国は力をつけようと誰もが必死にもがいた時代でした。発達していく貿易はライン川の水運に頼っており、その終端であるオランダ周辺国とは関税をめぐり関係が悪化します。

このため水路に代わる貿易路として期待されたのが鉄道という新しい交通網でした。

力を求めて生きた時代

ヨーロッパといえば度重なる領土の奪い合いです。各国の領土の変遷を覚えようとすると目眩がしますね。なぜここまで領土拡大が求められたのかという理由を考えたとき、原因のひとつに特有の気候があります。

日本と比べた場合、ヨーロッパは一年を通して冷涼であり日照があまりありません。つまり作物が育ちにくい土地なのです。さらに水の確保を近世まで苦労していたのもあって、痩せた土地でも育ちやすい麦が主食になりました。

麦は日本人の主食である米に比べていわゆるコスパが悪い穀物です。同じ土地で育てても米の方が何十倍も収穫できます。

このため広い農地が必要となり、さらに作物が育ちにくい高山地域では酪農が発達しました。食べていくのに土地が必要だったのがヨーロッパなのです。

ペストの流行などにより多くの命を失いながらも発達していく各種技術に呼応して人口は増え続けていきます。プロイセン王国も例外ではなく、食料生産とその物流は目下の課題でした。プロイセン王国の農業といえばユンカーと呼ばれる貴族層。それではここからはユンカーについて紹介していきます。

ユンカーとは何ぞや

19世紀初頭のプロイセン王国はあいかわらず各地を貴族が治める封建制をとっていました。

その西部(後にフランスに奪われた地域)では領主が農民に貸し出した土地に応じて税を集める間接的な統治が行われていました。

一方ライラックの物語の舞台となるプロイセン王国東部では領地内に直轄の農地をもうけ、そこで農民を無賃あるいは低賃金で働かせてきました。さて、どちらの方が領主の目が行き届いていたでしょうか。

とにかく税を納めていればとりあえずはよかった西部に対し、東部では当然日頃から領主の監視下に置かれます。この領主こそがユンカーと呼ばれる騎士の系譜を持つ貴族たちです。

イギリスやフランスでは農民に食料を生産させ、それを支配層が集めるという農奴制は近代化を機に廃止されていきました。農奴制には食料供給の安定化というメリットがありましたが身分の固定化(居住や職業選択の自由がない)というデメリットもあり、各種の新しい職業が発展したことも後押しとなって近代国家にはそぐわないと判断されたのです。

ところがプロイセン王国東部のユンカーによる統治はこの流れに逆行する形で強化されていきました。これは東部が増加を続けるヨーロッパ人口を支える食糧庫として豊富な農地を有していたのが原因です。

ユンカーは農地の管理そのものだけではなく厳しい日常の取り締まりを行い各領地内での絶対的地位を確立しました。農民にとっては一番えらいはずの国王より何より領主が怖いという逆転現象が起こったのです。

プロイセン流・時代の波の乗り越え方

古い農奴制を続けていた東部。しかしさすがに貨幣経済が本格化してくるとのんびり旧体制を続けてもいられなくなります。

19世紀に入ってすぐに東部でも農奴開放が行われますが、形式的なもので支配関係はほとんど変わりませんでした。

農民は土地の一部を領主に残してそのほかは自分の所有とすることになりました。しかし大部分の農民にとってそれは収穫量(=収入)の減少をまねくだけであり、かえって苦労するはめになったのです。こうしてユンカーの元には「返された農場」と「弱い農場」が増えていきました。

賃金体制としては近代化が進んだものの、農奴開放は農場の集約化をもたらしただけにすぎず、かえって各地のユンカー一族はまとまった土地の使い道を模索するようになりました。そのまま広大な農場として利用する者もいましたが、産業革命の進行にともない大規模な工場をつくったり、その収益を集めるための銀行の運営に乗り出す者が現れます。

ユンカー一族に生まれた男の一生

ここまでの説明にあるようにユンカーは非常に保守的な思想を持ち、権力の維持に躍起になりました。一族に生まれると生活には不自由しません。ただし長子相続の慣習はすっかり根付いていたので次男以下はそれぞれが職を探すことになります。

当時のヨーロッパは新生児死亡率や乳幼児死亡率がまだまだ高く、後継を強く求める貴族にあっては多産傾向が強かった時代。庶民の場合は経済的な余裕がなかったため出産間隔は開いていましたが(授乳期間中は妊娠できない)、ユンカーを含む貴族階級では乳母を雇えるため期間を置かずに次々と子どもをもうけることができたのです。特に同時期に結婚問題にぶつかりそうなドロイゼン家の上ふたりはそこまで年齢が離れてなさそう。

そうすると、もしものために男の子は複数欲しいけれど、成人したらしたで働く宛がないという事態が懸念されます。

このためユンカー一族に生まれた次男以下は王国の官僚か軍人になることで家と国の結びつきを強める架け橋として役立てられるようになりました。

ユンカーの結婚観

19世紀の初期まで、結婚についてはユンカー出身の男女が基本でした。年齢でいうと当時の庶民の男性で28歳、女性で25歳前後だったのに対し、ユンカーを含む貴族階級ではそれよりも早めな傾向があります(特に長子)。

これが19世紀も半ばに近づくとユンカーもブルジョワジーという新たな階層を無視できなくなります。

王・貴族・庶民(多くが農民)という3階級に分かれていた中世以来の身分に、ブルジョワジーという有力資本を持った層が加わったのがこの頃です。貴族と庶民の間に位置したブルジョワジーの人々は貴族と婚姻関係を結ぶことで社会的にも力をつけていきました。

近代化により封建制が徐々に形骸化していく中、ユンカーにも新たな立ち振る舞いが一層求められていったのです。

あなたもきみもみんな家族

この時代のドイツの家族観は現代日本のそれに比べるとかなり独自です。

18世紀までのドイツにはまず家族という概念そのものがありませんでした。ひとつの家で暮らす集団として、もちろん父母とその子は存在したものの父母はその家を管理する立場にあるだけであり、適齢期になれば息子なら嫁をもらってきて一人立ちさせ、逆に娘なら嫁にやってと機械的に対応するだけです。貴族ならなおさら子どもは乳母に育てられるので親子関係も割と気薄(これは死亡率の高い子どもを失う可能性に対しての心理的防御の一種とも言える)。だいたい結婚そのものが自由恋愛ではなく父親の指示に従っていた時代です。

ここまでは中世の日本も似たようなものかもしれませんが違うのはその規模。常に身近にいて協力し合う集団を「家族」と呼ぶなら、ドイツではもっと広く親族全員と家に仕える使用人や奉公人までの全てを含んでいました。会社をつくればそこで働く従業員や関係者もみんな家族。

これは江戸時代の徳川家と比べるとわかりやすいと思います。本家と分家というように一族内の個々の家どうしが独立して優劣がついた日本に比べ、ドイツではとにかく血縁を広め、勢力を顕示する集団としての家族が存在しました。この代表例が後のロスチャイルド家です。

19世紀初頭でもこの空気は残っています。ただし結婚に関しては少しずつ自由恋愛の萌芽が見られた時期です。早くからドラマティックな恋愛が描かれたフランス文学界に比べ、ドイツでもようやくその兆しが芽生えます。それでも近代のフランス人の目にはドイツの男性は奥手に映ったことでしょう。

というわけで主人公・ハインドリヒ(彩風咲奈)率いるドロイゼン家もロスチャイルド家にならって一眼となり一族の発展を目指すわけですね。

物語の舞台・ブランデンブルク

背景を予習するだけならここまでで十分。ここから先は実際の鉄道事業の行方を追いかけていくので、もしかするとネタバレになってしまうかもしれません。歴史が苦手で予習はしたいがネタバレは嫌だという方はここでお別れです。大丈夫な方はもう少しお付き合いください。

物語の時代設定はいつ?

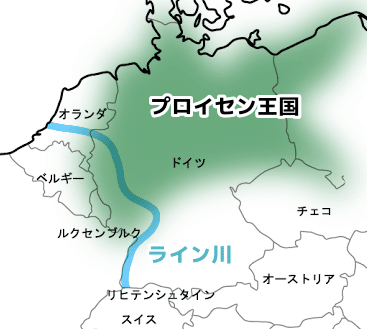

しばらく文字が続きましたし、そろそろブランデンブルクの地理を確認したい……のですが、ご覧の通り刻々と領土が変わる土地柄故に地図を持ってくるにはまず大まかな時代を推定する必要が出てきます。

ところでこのライラックの物語、ハッピーエンドですよね?おそらく事業の成功でフィニッシュだと思うのです。浪漫溢れると書かれてるし。

ここでドイツの鉄道史を考えたとき、当初は鉄道事業について国や支配階級層は割と懐疑的だったのですよね。保守的なユンカーもだいたいはそんな感じ。

事業費がかさむのも国はわかりきってるわけで、まずは国の主導ではなく民営の鉄道があちこちにできます。ドロイゼン家が着手したのがまさにこれ。一部のもの好きな有力資本が線路をつくりました。

ところがしだいに国はその便利さに気づいていきます。少しずつ国営化の波が押し寄せ、これにより官民の衝突が起きるのですね。おいしいとこだけ持っていく国が許せなかった民たち。その後のドイツは軍色が強まっていくので浪漫のかけらも期待できない。

このため国営化までは描かれず線路ができた!蒸気機関車が走った!やった!で終わるのではないか説を推します。

他にも19世紀中頃からドイツ国政を圧巻するビスマルクが配役にないのもそれ以前で物語が終わるのではないかと思う理由のひとつです。

では始まりはというとプロイセン王国で初の鉄道であるベルリン・ポツダム鉄道の開業が1838年。設立は1833年なのでたぶんこのあたりになるのではないかと睨んでいます(ちなみにビスマルクが首相に任命されるのが1862年)。

ユンカーがブルジョワジーを本格的に受け入れ出した時期とも合いますし、ドイツの産業革命が急発達してくるのもこの頃。その当時に結婚適齢期を迎えるドロイゼン家の上二人が生まれたのは19世紀になってすぐあたりかと予想。結婚ですったもんだありつつ鉄道事業を成功させるにはちょうどいいタイミングなはずです。

フランスへの敗北とビスマルク主導の軍国化政策という狭間でいくらか余白のあった時期であることに加え、あえて架空の話にすることで夢のある展開が用意されるのではと楽しみにしています。

ブランデンブルクの街

とりあえず地図を確認する前にわかりやすいイメージをと思い、既出のベルリン・ポツダム鉄道を描いた有名な絵がこちら。

アドルフ・フォン・メンツェル(1847年)

ポツダムはブランデンブルクの州都です。このポツダムと王都・ベルリンを結んだ路線がプロイセン王国内では初となる鉄道。この絵に描かれているのがベルリン寄りなのかポツダム寄りなのかを判断できる知識はあいにく持ち合わせていないのですが、このあたりはまあ似た風景だったと思われます。右上には大きな建物群も見えるものの、まだまだ自然がたっぷり残っているのがわかるでしょうか。

それではお待ちかねの地図をご覧ください。

わかりやすく現代の国名の地図にマークしてみました。ここで注目するべきなのはエルベ川。

このエルベ川を境界に西側(画像の左側)が19世紀の初頭にフランスに奪われた領域にあたります。

そして東側(画像の右側)のブランデンブルクがある方がライラックで描かれると想定する時代のプロイセン王国の領域。ユンカーが活躍した場所ですね。

ものすごくぼかしてあるのはプロイセン王国の領土は歴史的な事情によりとらえ方が難しいためです。実際の当時のプロイセン王国の領土そのものは一番外側の緑円よりさらに広い範囲になります。

フランスに奪われなかった東部にプロイセン王国が存続し、その中にブランデンブルクという州があったとだけわかれば大丈夫。

ちなみにプロイセン王国の王都であるベルリンはブランデンブルク内で独立した特別市として存在しています。

ライラックの花言葉

この街の気候はもちろん年間を通して冷涼です。しかし古くから農業生産が活発な地であり、つくられた作物はヨーロッパ中に輸出され富を得ました。

春にはライラックの花があちこちで咲き誇るというのは作品紹介にある通り。ヨーロッパにおける春のライラックは日本で同じ立ち位置の花を探すと桜や梅雨の時期の紫陽花になると思います。とにかく時期になればありふれて咲く花というイメージ。

紫のライラックの花言葉には「初恋」や「愛の芽生え」があり、ヨーロッパでは青春のシンボルになっています。

ライラックが歌詞に出てくる曲ではその見た目の可愛らしさにより幸福の象徴として扱われがちです。一方でどこかひかえめな儚さを感じることから、音楽や絵画の世界では人生における限られた時期の若さや一番のきらめきを表現する花としても使われてきました。

多民族国家だからこその悲願

作品紹介を読むとハインドリヒがドイツの統一を理想としているのがわかります。

すでに何度も説明したようにドイツという国はさまざまな民族が集まって出発し、その後も細かく領土を分割してきた歴史を持っています。その極めつけがあのベルリンの壁です。

産業革命が起こったきっかけとも言える大航海時代の到来はヨーロッパの国々を大きくしました。技術が発達したことで人間が往来するスケールが大きくなり、対外関係が激化したことで国そのものを大きくする必要性に迫られたのです。鉄道もその流れで生まれた新しい移動手段。

ドイツも例外ではなくひとつにまとまった方がいいというのは薄々わかっていました。産業革命に出遅れた焦りを感じる人々がいた一方、それでも保守的な貴族たちは自らの勢力維持で頭がいっぱいだったりして、そんなこんなも描かれるのではないかと予想します。

ドイツの地では古くから連邦内の各国間で関税をかけ合ったので商業がなかなか育ちません。時代はものを売って稼ぐ時代から、ものを運んで稼ぐ時代になっていたのに。

古い考えはいらない、ひとつになるべきだという理念でハインドリヒも動いていくと思われ、あらこれはどこかで見た展開……。ライバル・フランスのナポレオンに取り残された領土内でハインドリヒはドイツの地における時代の先駆者・ナポレオンを目指すのかもしれません。

ヨーロッパの水運

いい加減本格的な鉄道の話に移りたいのですがでもその前に。

ヨーロッパの地では水運による物流が主流の時代が続きました。鉄道に取って代わられるこの交通網の背景を知れば鉄道のすごさがよくわかると判断したので先に紹介します。

世界の各地で古代文明が川沿いに発展したのも水が生きるために必要不可欠だったから。作物をつくろうと思えば大量の水を確保する必要があります。

一方、人間はしだいにもてあました作物を売ることで利益を得るようになりました。これが経済の始まり。

「足りない側」に「余っている側」がものを売るのが商売の基本です。もっと離れたところに運んで売った方が価値が高まり利益が増えるとしたら、しかも運ぶという行為そのものが新たな産業を生むとしたら。こんな感じでものを遠距離に運ぶ必要が出てきたとき、利用されたのが河川でした。それではもう一度こちらの地図を見てみましょう。

この河川のうち、ライン川とドナウ川は国際河川として国籍問わずに自由に航行できるヨーロッパの大動脈として発展してきました。今の日本でいう高速道路と同じ感覚で、主要都市間の移動に使われたのです。

ただし河川による水運には2つの絶対的な弱点がありました。ひとつは自然に左右されること。洪水や水量の減少によって船が通行できなくなることがありました。

そしてもうひとつが「川がないと船が運べない」という覆せない事実。さらに物流が発達して通行税の概念が生まれると地理的に不利な国はその工面で苦しむことになります。直接接続する川がないばかりに他国を経由して遠回りをしたり、他国の港を使わせてもらう必要があったからです。

面倒な他国の河川や港を利用するのではなくて、「好きな場所に川がひけたらいいな」という近世までの人々の願望は産業革命という人間の技術力の成熟を待って実現可能になり、川から鉄へと路を変えてついに叶うのです。

ちなみに東西分割の分水嶺となったエルベ川ですが、そのままドイツ国内で港に達しているため他国に気をつかわずに済みそうな印象ですよね。しかしこの時代の貿易の中心地は国際河川であるライン川流域だったので、その方面に向かえる確実な路が何としてでも欲しかったのです。

川から鉄へ、船から機関車へ

現代のドイツの領土内で数えたとき、実はプロイセン王国初の鉄道・ベルリン・ポツダム鉄道は先陣を切った路線ではありません。当地では2番目につくられた鉄道なのです。

そこでドイツ全体の鉄道史について、他国の状況も合わせながら順に説明します。

世界初の鉄道はイギリスから

まずは鉄道で何を運ぼうとしたのかという話から始めたいと思います。もちろん食料としての穀物や各種アルコール製品とその原材料であるブドウという飲食材料の輸出が目的だったと農地にめぐまれたプロイセン王国的には説明したいのですが、そこは産業革命真っ只中の時代。

産業革命ではまず紡績業が一気に花開きました。それまではインドから綿布を輸入していたのですが蒸気機関の確立や紡績機の発明により自国で高品質な綿製品を大量生産できるようになったのがイギリス。これはイギリス国内の縫製業界の保護にも繋がりました。

材料となる綿花が足りなくなったイギリスはインドから逆に輸入するようになります。大量の原料綿花とそれらによって生産された綿製品を国内各地で運んだのが産声をあげたばかりの鉄道でした。

その後鉄道はエネルギー資源である石炭なども運ぶようになり、重工業の発展を後押ししました。

一方ドイツの場合、イギリスとは逆の道を歩みました。すなわち先に工業製品や石炭の鉄道輸送が始まり、その波が紡績業まで伝わったのは一番最後だったのです。これはドイツの産業革命が鉄道事業が盛り上がりを見せた時期に重なるように発達したためだと言われています。

また鉄道にはあらかじめ決められた運行予定である「時刻表」が必要不可欠です。大きな躯体を好き勝手に走らせるのは危険極まりないからですね。この時刻表に合わせて動くという感覚は各々が好きに行動して時計を気にすることがなかったヨーロッパ社会に「誰もが常に時刻を意識して生活する」新たな社会通念をもたらしました(まあ現在でも定時運行にアバウトなヨーロッパの鉄道に見る限り昔は本当に時間に緩かったと想像できますね)。

さらにこの危険極まりないという唯一のデメリットをカバーする画期的なシステムが生まれます。すでに存在していた生命保険(死んだら保険金)に並ぶ形で生まれた傷害保険(死ななくても保険金)は線路敷設のみならず運行中の事故にも対応し、人々の「鉄の馬」に対する恐怖心を和らげる一役を担いました。鉄道事業への参画により多額の保険料を集めた保険会社は銀行と競争しながら一気に規模を拡大させていきます。

ただし誰もが最初から手放しで鉄道の開通を歓迎したわけではありません。反対したのは線路敷設の莫大な建設費用を出したくない国と、運河の経営やその流域の地主利権によって富を得ていた貴族たちです。彼らは当初、鉄道の建設に際して猛反発しました。

これに代わって鉄道事業を推し進めたのが新しい身分であるブルジョワジー層(と新しいもの好きな一部の貴族)でした。しかし国と貴族のどちらもが割とすぐにころっと寝返ります。定時制社会の到来や保険会社の躍進が良い例ですが、それほど鉄道事業が生み出した利益とその影響が及んだ範囲は大きかったのです。

ドイツに機関車が走った日

イギリスの世界初の鉄道・ストックトン・アンド・ダーリントン鉄道が開業したのが1825年、フランス初の鉄道・サン=テティエンヌ-アンドレジュー鉄道(ただし初期はレール上の貨車を馬が曳く馬車鉄道)の開業が1827年です。

ドイツの生来のライバルであるフランスではその統一集権主義という性格も手伝って割と早い時期から国が鉄道事業を主導するようになります。線路や機関車の規格の統一や運行規制が徹底されたフランスに対し、連邦制を選んだ「個が集まる国」であったドイツではどんな道のりをたどったのでしょう。

ドイツ初の鉄道はブランデンブルクから見ると下方の南に位置するニュルンベルク-フュルト間を結んだバイエルン・ルートヴィヒ鉄道です。1835年の開業となりました。

隣町どうしを結ぶわずか約8kmの路線です。馬車鉄道としてはすでに1831年から営業を開始していました。この時代の貨車は自国製造ではなくイギリスからの輸入でしたし、運転手も雇いのイギリス人です。これはイギリスを追いかける国なら誰もが通った道。

翌年には自国生産機関車として初のサクソニア号がデビューを果たしました。

遅れて3年後、ようやくプロイセン王国領内にも機関車が走る日がやってきました。1838年10月29日に開業したベルリン・ポツダム鉄道はその名の通りプロイセン王国の王都・ベルリンと、その都市を囲むブランデンブルクの州都・ポツダムを結ぶ約25kmの路線です。

ナポレオンに奪われていった西側のドイツ連邦領内を走るバイエルン・ルートヴィヒ鉄道に刺激を受けての開業でした。

さてここで各鉄道会社の開業時期に注目します。フランスのサン=テティエンヌ-アンドレジュー鉄道で馬車鉄道としては1827年、機関車鉄道としても1831年には営業が始まっています。ドイツ連邦のバイエルン・ルートヴィヒ鉄道の場合も馬車鉄道としては1831年、機関車鉄道としては1835年。

これに対しプロイセン王国のベルリン・ポツダム鉄道の開業は1838年。イギリスのストックトン・アンド・ダーリントン鉄道が開業したのが1825年であることを考えると、どうしてプロイセン王国ではこんなにも時間がかかったのでしょう。その原因は国が鉄道事業に乗り気ではなかったという各国の鉄道黎明期で支障になりがちだった理由にあります。

なさけない王

物語の舞台となる19世紀初頭の当時、プロイセン王国の王として在位したのがフリードリヒ・ヴィルヘルム3世です。しかしこの男、どうしようもなく頼りなかった。

優柔不断でとにかく争いには消極的。ナポレオンに対してもまだ戦えるという軍の意向を無視して早々に白旗をあげ領土の西側を明け渡してしまいます。

一方、軟弱な王の性格だけが鉄道事業に尻込みさせたわけではありません。国の状況そのものに線路を敷くのをためらわせるいくつかの要因があったのです。とりあえず箇条書きでさくっと紹介します。

国債を発行することができなかった

すでにつくられていた国道との競合を避けたかった

会社法が未整備だった

国内ヒエラルキーの頂点を謳歌していたユンカーの反発を恐れた

1820年、プロイセン王国では国債の発行に上限が定められました。このため国債を発行して線路敷設用の資金を調達しようにもできなくなっていたというのがひとつめの理由。

そして当時の国はすでに砂利を敷きつめた国道の整備を展開していて、これを利用した馬車輸送に力を入れようとしていました。もちろんこの国道は鉄道と競合することになればたちまち無駄骨に終わるのは必至。

さらに会社法が未整備だったのも国が有力資本の台頭を恐れた原因です。他国を見ていれば鉄道会社の飛躍の凄まじさは十分伝わっていたはず。株式会社の設立や運営を規制する会社法はまだ存在しなかったため、そのうちに大きな資本を持つ鉄道会社が生まれると国の統制を脅かすのではないかという見方が強まっていました。

最後のユンカーについてはすでに説明した通り。補足すると領地内の水路を長年整備しながらその地主利権で鼻を高くしていた彼らにとって、そこに突如現れたブルジョワジー層が鉄道という数十年前までは考えられなかった交通網の構築に躍起になっているのがシンプルに恐ろしすぎたのです。

国が動こうとしなかったので民間が立ち上がっていくしかなかった。プロイセン王国内ではあちこちで民営による鉄道事業の計画が進んでいきます。

それにしても国の圧力というものは光の速さで迫ってきます。

王国内初の鉄道会社であるベルリン・ポツダム鉄道が営業を開始したのは1838年10月29日。その後国が鉄道事業についてあれこれ口を出してきたのはなんと同年11月3日。

公布された鉄道企業法では資金調達の方法に始まり運賃の設定についてまで細かく取り決めがなされました。そして鉄道会社側にとって何より気がかりだったのは「いずれ国有化する」ことが通知されたも同然の内容だったことです。

この法律の制定はもちろん国王主導ではなく、その周りの有能な臣下の提言によるものでした。なさけない王でしたが、聡明な妻とふたりを取り囲む部下が奔走することで自国内でも発展を見せ始めた産業革命についていこうとしたのです。

異例の突貫工事

ここからはその設立の経緯が一番ドラマティックだと個人的に思っているベルリン・フランクフルト鉄道の歩みを参考に見ていきましょう。勝手にピックアップした実在の人物を紹介していきますが、おや、この役のモチーフかな?と思える人物がちらほら出てきますのでお楽しみに。

ベルリン・フランクフルト鉄道はとても個性的な設立の経緯を持っています。プロイセン王国内に次々と生まれた他路線と比べたとき異様なのがアメリカ方式を採用したという点。唯一無二の特徴でした。

この路線は王都・ベルリンと、その東に位置するフランクフルト・アン・デア・オールという都市を結ぶために生まれました。ちなみに現在単にフランクフルトといえばヘッセン州にある都市を意味しますが、まったく異なる都市なので注意。

主にブランデンブルクの東部と王都・ベルリンを結び商業を活性化させる目的でごく早い時期から路線計画が立ち上がっており、1833年にはフランクフルト愛国週報というジャーナルでもその必要性が熱心に叫ばれていました。ではなぜ開業が1842年というヨーロッパ全体では鉄道黎明期を脱した時期にまでもつれてしまったのでしょう。その理由は運営会社が大幅な建設計画の変更を余儀なくされたことに尽きます。

1836年に地元の有力なとある名家の尽力により前身となる線路建設協会が立ち上がり、1840年には株式会社として国の認可を受けました。会社の理事長には協会時代から引き続きクレーヴェルが就任します。しかし彼は急逝したため新たな理事長として王室御用達の商業家・トロイを、副理事長として銀行家のヘノホを迎えます。

1841年の初夏には工事が始まり、翌年の10月に走行距離80kmの路線が開通しました。これは当時ではほかに例を見ないスピード工事です。しかしその裏ではさまざまなトラブルに苦しめられたようなのです。

ふたりの技師の衝突

そのさまざまなトラブルをざっと書き出したのがこちら。

土地の買収に苦労した

監督機関である地方官庁との摩擦があった

路線建設計画の大幅な変更

1836年、まだ会社が立ち上がる前から存在した建設委員会の主要メンバーだったのが国王付の技術顧問であるクレレでした。このクレレが作った当初の計画を、トロイ・ヘノホの両名が筆頭に立った新理事会から委任を受けた鉄鋼技師・ツィムペルは全面的に見直します。

クレレは名の通った上級建築技官で、その計画は国の官僚主導のシステムを採用していました。これにツィムペルが反対した理由は単純明快で費用がかさみすぎるから。ベルリン・ポツダム鉄道の開業にもたずさわり成果が認知されていたクレレの計画を破棄したことでツィムペルは受難の道に足を踏み入れます。

クレレは国の技官の間で評判だった「建築術雑誌」というジャーナルを主宰し、費用がかかっても長く使える質の高い設備をつくるというイギリス方式のシステムをプロイセン王国内に広めたことでも有名です。

一方ツィムペルが新しく推したアメリカ方式は交換前提の安価な部品でまかなうことでコストダウンをはかるというもの。まさに正反対の考え方です。

後の歴史を見れば実は分があったのは当初のクレレの計画、すなわちイギリス方式でした。ブランデンブルクは湿度がやや高い傾向があり、安価な木材を多用するアメリカ方式は腐敗をまねくため向いていなかったと見る動きがあります。しかしそれでもコストを重視しなければならなかったというのは事実。

ツィムペルは体系的な教育は受けておらず、その技術はアメリカ留学中に培ったものでした。経験を祖国のために活かしたいと考えた彼は帰国したのですが、その期待が新聞で取り上げられたのが1840年。これは国王がフリードリヒ・ヴィルヘルム4世へと代わった年であり、なさけない王の子である新国王は一転して鉄道事業に熱心な人物でした。

ツィムペルは新国王に謁見して自らの技術を国家に捧げることを誓います。王室に伝手のあった理事長のトロイの暗躍もあり、彼は新理事会の委任の元でベルリン・フランクフルト鉄道の新計画に着手することになるのでした。

計画の変更にともない用地となった地域の関係者から反対の嘆願がなされたり(国はこれを却下)、株主たちから再三あれこれ文句を言われたツィムペル。ジャーナリストたちは彼を幾度となく好意的に報じて援護します。

国の上層機関はツィムペル派だったけれど、直接関わる地方の技術部門はクレレ派だったというのが摩擦の実体です。

ベルリン・フランクフルト鉄道をクローズアップした理由としては、設立に尽力したのが地域の名家だということ、そこそこ大きなポジションに鉄鋼技師がいる点、採用するシステムの対立というわかりやすさ、ツィムペルの建設計画についてやたらジャーナリストが取り上げている件、理事会の副理事が銀行家であること、摩擦が発生した場が国との間ではなく地方官庁だった――フランツ(朝美絢)って地方行政の官僚だったよねというこじつけ。政府高官のランドルフ(一禾あお)だって国王側として応援できるし、ツィムペルは元軍人なのでプロイセン軍部とも接点が作れそう。

以上、後半はやや無理やりになりましたが、ここまで知っておけばどんな方向に話が転がっても当時の鉄道事業の雰囲気は大方イメージできるかと思います。

ちなみにこのベルリン・フランクフルト鉄道、割とすぐ他路線と合併します。この経緯がまた実にドイツらしい。

国内のあちこちでつくられた各路線は乗り換えなどの利便性があまり追求されておらず、国が規格の統一を推したにも関わらず「バラバラになりたがる」性格が災いして部品の転用などにも制限がありました。これが強制的に統一規格をつくったフランスとの違いです。

それでも経営の合理化などを目的に各鉄道会社は合併を進めていきましたが、その流れがやがて「ドイツ統一」にも波及します。

成功には何が必要?

あれだけ反対していたユンカーを含む保守層も1840年代にはそのすごさを認めていきます。

ベルリン・フランクフルト鉄道が開通した1842年、国もようやく基金を作り、株式を引き受けるなどして鉄道会社の支援に乗り出しました。ベルリンを中心地としてさらに活発化を見せた線路建設でしたが、国が線路を直接作り、運営するようになるにはもう少し時間が必要でした。

1848年、アウグスト・フォン・デァ・ハイトという人物が東部鉄道、ヴェストファーレン鉄道、そしてザールブリュッケン鉄道を国鉄として建設するために議会にかけ合います。経営が悪化していた路線の株式を買い取って経営権を握り、国営私有という経営方式を広めていきます。主人公・ハインドリヒのモチーフとしてこの人物もいいなと思ったりして(さすがに19世紀“初頭”には遅すぎるか?)。

鉄道事業の成功には国家の介在が不可欠と考えた人物でした。

フランクフルトの地でベルリンとを結ぶ鉄道建設の待望論が持ち上がっていた頃、フランクフルト愛国週報の記事を経済学者・フリードリヒ=リストはよく引用しました。

リストは産業革命に出遅れたドイツの貿易を不安視し、イギリスのような自由貿易ではなく保護貿易の形をとるべきだと主張した人物で、国もこの方針に賛同します。これはいくら国内生産力を高めても安くて高品質の海外製品が自由に流通しては敵わないという理論です。

対外的には関税を強化し、逆に連邦間では廃止(=ドイツ関税同盟の結成)することで「ひとつのドイツ」を目指しました。その連邦の壁を超えた経済活動の成功のためには鉄道が必要なのだと訴えたのです。

外国籍のため直接事業に加わることは叶いませんでしたが、鉄道事業の推進を大きく後押しした功績により「ドイツ鉄道の父」と呼ばれる存在になりました。

さて、ここまで長々とモチーフになっているのではと考えられるエピソードをいくつも紹介してきましたが、最後に紹介するアウグスト・ボルジッヒも主人公・ハインドリヒのモチーフになっているのではと疑える人物のひとりです。

彼は経験こそ少なかったものの、リスクを承知でブランデンブルク内のオラーニエンブルクという地で機関車専門の工場を立ち上げます。1837年のことでした。

1840年には国産機関車の制作に成功。その性能の確かさを武器に彼の工場には王国中の鉄道会社から注文が殺到します。需要が高まった原料となる鉄も親しい仲間を通じて鉄工所を開くなどして安定供給に成功。それにより得た莫大な利益は工場で働く労働者にも還元され、労災保険や傷病手当といった近代的な雇用保障や社員食堂の整備に使われました。とても厳しい人物でしたが、労働者の福祉の確保なしには成功はないという理念の元で社員には非常に慕われていたようです。

ここまでがブランデンブルクの鉄道事業の黎明期を知るには欠かせない人物とエピソードの紹介でした。

ドイツの文化と暮らし

鉄道の話も満足にできたしここで終わってもいいのですが、最後に小話的な解説を手短につけ加えておきます。もしかしたら舞台の演出を楽しむ手助けになるかもしれません。

フランス風からの脱却

この時期、産業革命に遅れをとったドイツでは他国流の風習をそのまま受け入れるのではなく、自国らしさを追求しようとする文化が生まれます。

技術力の点ではイギリスやフランスの真似をするしかなかったために、せめて文学や社交界の場だけでもアイデンティティを守ろうとした動きです(統一を果たせてない国としての“ドイツ風”への憧れともいう)。

1800年前後のドイツ文学といえばまずゲーテ。「若きウェルテルの悩み」に見られる恋愛観は発表当時としては斬新なものでした。

彼は18世紀末に一瞬流行った疾風怒濤と呼ばれる文学運動の中心に立ち、キリスト教的価値観に凝り固まっていた恋愛模様からより自然な表現を求めようとしたのです。

ゲーテのこの動きを前進とみなすなら、啓蒙時代を通り過ぎたはずのこの時期に中世への後退を起こしたのがロマン主義派の人々。19世紀半ばにかけては政治にも中世の古典的な王権統治への回帰を望む動きが見られました。いわゆる技術前進・思想後退の矛盾時代。

小難しい話ではなく、シンプルに人間の感情や伝統といったものを素直に描こうとした彼らの中には「グリム童話」で有名なグリム兄弟もいました。この当時、神話を始めとしたメルヘンチックな題材がとにかく流行ったのです。

リンゴ売りの老女・ビエラ(沙羅アンナ)という役名を見たとき、真っ先に白雪姫を思い浮かべました。

フランス式軍服の導入という矛盾

ナポレオン率いるフランスに負けたプロイセン軍。以後はさまざまな改革により力を強めていきます。

まずは1813年に女性兵士が廃止。そしてこの時期にプロイセン軍の軍服がフランス式に変わります。ここで疑問なのが、なぜ憎きライバルであるはずのフランス式軍服を導入したのか。

理由は諸説あり定かではないものの、軍の張本人たちも同様の戸惑いがあった模様です。特に義勇兵(正規の軍の構成員ではない民間出身の兵士)にはその傾向が強く、民間でよく着られていたフロックコートを着るようになったとか。

こうしてプロイセン軍の軍服にはフランス式軍服とフロックコートの2種類が混在するようになりました。フロックコートを着ることは愛国心の表れであったので、劇中で採用されるのがどちらなのか今からとても気になっています。

結局農民はどうなったのか

農奴制廃止により、与えられていた土地の一部を領主に返すことで残りの土地を得た農民たち。ただし裕福な一部の農民を除いてはそれはまさに「ありがた迷惑」にすぎませんでした。

元々わずかだった土地がさらに小さくなることで生活は困窮。今まで使えていた共同設備も使えません。こうしてみるみるうちに借金まみれになる農民が多数発生したのです。

この事態の救済策として、1848年から1850年にかけて負債が免除されることになりました。

検閲の対象が変わった

この時代、新しい技術の伝達の場となったのがフランクフルト愛国週報を始めとする各ジャーナル誌でした。技術に加えその是非まで世論を左右する力を持っていました。

ジャーナリストの活躍はすでに紹介したとして、ここではその下支えとなる印刷会社の様子に注目してみます。

まず始めに確認ですが印刷はドイツで生まれた技術です。1450年、フランクフルト(一般的なヘッセン州の方)の地でグーテンベルクにより金属製の活字による活版印刷が発明されました。

しばらくは聖書を筆頭にキリスト教系出版物の印刷により技術が発達していきますが、同時に検閲という文化思想の弾圧が生まれます。

神聖ローマ帝国が滅んだ19世紀初頭のドイツはようやくこの宗教的な視点での検閲から開放された時期でもありました。ただしすぐに今度は政治色の強い規制が忍び寄ることになります。

歴史的にはブランデンブルクは印刷の拠点とはなれませんでしたが、そのすぐ下方に位置するザクセン州のライプツィヒは比較的言論の自由が保障された環境にあったため印刷業が栄えました。

19世紀中頃にかけて王都・ベルリンからライプツィヒへは長距離路線を得意とするベルリン・アンハルト鉄道経由でのアクセスが可能に。ライプツィヒで印刷された多くの本が鉄道に乗ってベルリンへと運ばれていきました。

社会に翻弄された女性たち

何でもかんでも自由に向かったように見える産業革命ですが、プロイセン王国内においては女性を家庭に閉じこめる要因となりました。

産業革命によって夫は働きにいき、その間の妻は家庭を守るという風潮が生まれます。軍から女性が追放されたのも似たような目的です。

以前は男女ともに農場という同じ場で働いていたのが、農奴開放と重工業の発達により職場が「女性に適さない」場となったことで家庭に取り残されることになったのです。

あのグリム童話もそんな母親と子が家庭で楽しめるようにというコンセプトで広まりました。

グリム童話には嫌みな敵役として継母が多く登場します。でもこれも本来は実母だったものが継母に書き換えられていったのです。財布の紐を握る母親の心情に配慮されたのですね。

グリム童話の多くの物語では女性はおとなしく家庭的であるのが理想というメッセージが読みとれます。これには当時の女性が置かれていた立場が反映しているのです。

プロイセン王国の終着駅

最後の最後に舞台となるプロイセン王国の行く末を簡単に紹介したいと思います。

1862年、首相に就いたビスマルクは「ドイツ統一は鉄(兵器)と血(兵士)によってのみ果たせられる」という鉄血政策を強行。戦いを挑んだ先はあのエリザベートの夫であるオーストリア皇帝のフランツ・ヨーゼフ1世でした。

強い軍備で連戦負けなしのプロイセン王国はオーストリアに完勝。いろいろあって統一も進み、フランスに勝つという悲願を達成。1871年に王国はドイツ帝国へと生まれ変わります。

とまあ、こう書けば華々しいゴールにも見えるのですが、その後のドイツが歩んだ道は……(自主規制)。

さてさてここで2万字を突破してしまいましたのでさすがに終わろうと思います。

ライラックの物語がどうか夢のある路のりでありますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?