アラビア文字の字形規則

アラビア文字はアラビア語を始めとし、ベルベル語、ペルシア語、パシュトー語、ウイグル語、ウルドゥー語、シンド語、マレー語の記述に使われている。2020年現在では使用人口が3番目に多く、学習人口も多い。しかし、その字形は似てるものが多いのに、音韻的な規則性があるわけではなく、習得が難しい。

以下では、規則性が無いなりに分類を試み、何とかして見つかる弱い規則性を羅列してみる。

1. アラビア文字の中字形の分類

アラビア文字は単語単位で前後の文字と合体する性質を持ち、主要部をほぼ一筆書きした後に区別するための点や線を書き足す形をしている。個々の字母に関して、左右の文字と合体するか否かで最大4つの異なる字形が存在しうる。

・単独形: 左右両方と繋がらないときの字形

・頭字 : 左側だけと繋がるときの字形

・中字 : 左右両方と繋がるときの字形

・尾字 : 右側だけと繋がるときの字形

通常は単独形を基本形として紹介されることが多いが、中字の方が共通性が多く、変種も少ないため、中字を基本形と見なした方がスッキリした分類になる。また、アラビア文字の用語では、子音を区別する点を i'jam إعجام 、点を除いた字形を rasm رَسْم と呼ぶが、本文章では形状に着目して識別点や基本形と呼ぶ。qaf ک の上の斜線の扱いを除けば、同じである。

● 'alif ا 類(長棒)基準線の上に長く突き出す縦棒が基本形。

'alif ا 形( ـاـ )右結合。

lām ل 形( ـلـ )両結合。単独形と尾字には深い尻尾が付く。

kāf ك 形( ـكـ )両結合。上に長い斜線が付いて他と区別する。単独形と尾字が例外的に横線が付かず、長い尻尾とى 印の付いた ك になる。ただ、ペルシア語など一部の言語では長い尻尾と横線の付いた ک が使われる。 ك の ى 印はその ک を崩したもので、良く勘違いされる声門閉鎖音のハムザ ء ではない。また、昔 lām ل の尻尾が下がらず لـ の形をしていて紛らわしく、kāf ک に kāf ک を重ねて区別していた [基礎 p13]。

● yā' ي 類(短棒)基準線の上に短く突き出した縦棒が基本形。

dāl د 形( ـدـ )右結合。短い尻尾が付く。

rā' ر 形( ـرـ )右結合。左下に流れる尻尾が付く。

yā' ي 形( ـىـ )両結合。単独形と尾字は横長に伸ばして他と区別する。中でもyā' ي と nūn ن の尻尾は独特な曲がり方をする。 ي 形は派生の一番多い基本形である。

● sīn س 類(小波)基準線の上に3回小さく突き上がる波線が基本形。

sīnس 形( ـسـ )両結合。単独形と尾字に大きい尻尾が付く。一部の書体では、波線が消え、単純な長い直線に変わる。

● ṣādص 類(楕円)基準線の上に横長に潰れた楕円が基本形。

ṣādص 形( ـصـ )両結合。単独形と尾字に大きい尻尾が付く。

ṭā ط 形( ـطـ )両結合。長い縦棒が付く。尻尾は付かない。

● ḥā ح 類(斜線)基準線の上に長い斜線が基本形。

ḥā ح 形( ـحـ )両結合。長い斜線。単独形と尾字には右向きの鉤尻尾。

● 'ayn ع 類(三角)基準線の上に逆三角形が基本形。

'ayn ع 形( ـعـ )両結合。単独形と尾字には右向きの鉤尻尾。単独形と頭字が例外的に基準線上の方も前向きに小さい鎌。

● wāw و 類(正円)基準線の上に丸が基本形。

wāw و 形( ـوـ )右結合。単独形と尾字に左下に流す尻尾が付く。

mīm م 形( ـمـ )両結合。単独形と尾字に真下に降ろす尻尾が付く。

hā' ه 形( ـهـ )両結合。単独形、頭字、中字、尾字が全て異なる。尻尾が付かず、頭字と中字では2つの丸になって mīm م と区別する。

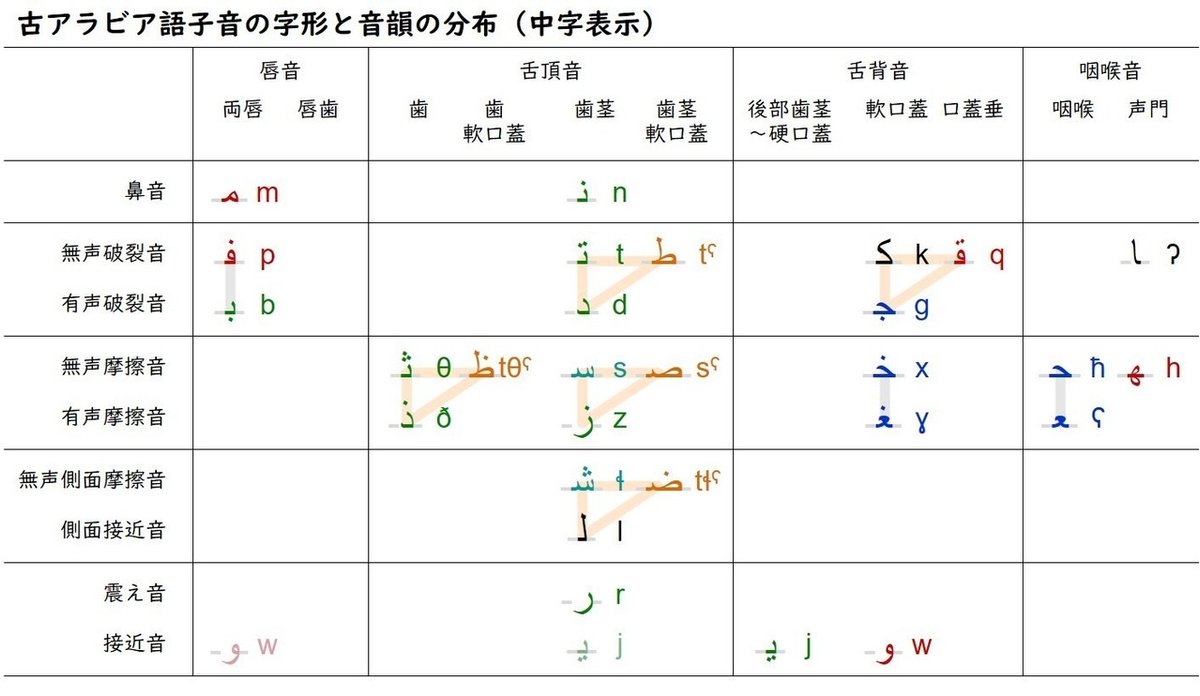

2. 古アラビア語子音の分布と文字の基本形(rams)

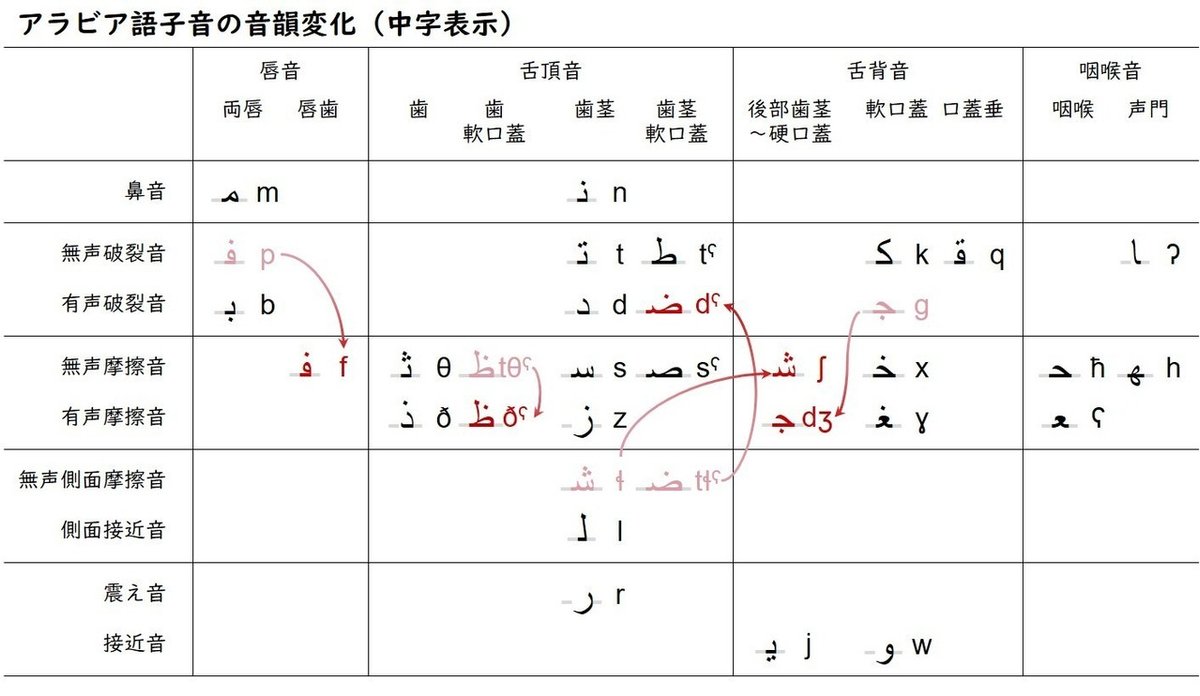

アラビア文字と音韻規則の関係性は弱いが、現代アラビア語の音韻変化の影響を取り除き、古アラビア語の音韻分布に中字を書き込むと、幾つかの規則性を見出すことができる [PMA pp.2-3]。

fā' ف は現代では /f/ の音価を持つが、古くは /p/ で、bā' ب /b/ とは有声・無声の対を成していた。音声的には破裂音の摩擦化である。

ẓā' ظ は現代では /ðˁ/ の音価を持つが、古くは /tθˁ/ と推定されている。ただ、軟口蓋音自体に有声・無声の区別が無いため、これはあくまでも軟口蓋音に有声音が無い規則を通した結果で、実際の音声は厳密に分かってない。

shīn ش は現代では /ʃ/ の音価を持つが、古くは無声歯茎側面摩擦音の /ɬ/ で、有声歯茎接近音の lām ل /l/ と有声・無声の対を成していた。音声的には側面音の中線化と、歯茎音の後部歯茎化になる。

ḍād ض は現代では /dˁ/ の音化を持つが、古くは軟口蓋化無声歯茎側面破擦音の /tɬˁ/ で、前記の shīn ش /ɬ/ の強調音と推定されている。この音の発音はアラビア語でも特に難しく、アラブ人を「ﺽの民族」、アラビア語を「ﺽの言語」と呼ばれていた。音声的には、側面音の中線化と無声音の有声化になる。

jīm ج は現代では /dʒ/ の音価を持つが、古くは /g/ で、kāf ك /k/ と有声・無声の対を成していた。

以上の近代の音韻変化を取り除くと、セム祖語から受け継いだ5組の無声音・有声音・軟口蓋音の3つ組の対立構造(鼎立?)が見えてくる。以下、便宜的に清・濁・強と呼ぶ。

A)yā' ي 類(短棒)と sīn س 類(小波)は舌頂音に集中している。

yā' ي /j/ 自体は硬口蓋音だが、前方・後方の別では舌頂音の接近音と分類できる。wāw و 類(正円)は唇音や口蓋音・声門音など後方の有声・無声非対立音に集中している。wāw و /w/ はそもそも両唇と軟口蓋の二重長音である。ただ、一部派生元のシリア文字ともに付かないなど人為的な整理を疑わしい点もあるものの、各文字の由来には根拠が見つからず、現時点では偶然の結果と見るしかない。また、bā' ب /b/ は yā' ي 類の派生形ではあるが、この規則性から外れる。

B)ḥā ح 類(斜線)と'ayn ع 類(三角)が後方に集中している。

独立形が共に右向きの鉤尻尾を持った近い形をしている点でも規則的である。ただ、これもシリア文字やナバテア文字からの派生で ḥā ح 形と'ayn ع 形が似るのが説明できなく、偶然に似ただけと考える他ない。

さらに、一見無関係の kāf ك /k/ もまた古い字形で斜線がほぼ真横に折れてて、長い斜線形になる。アラビア文字の kāf ك /k/ に対応するシリア文字の kāf ܟ /k/ は尾字・中字・頭字が ܟܟܟ になっていて斜線形である。同様に、'ayn ع /ʕ/ に対応するシリア文字の 'ē ܥ /ʕ/ も斜線形で、逆に ḥā ح /ħ/ に対応する ḥēth ܚ /ħ/ が似つかず、関連性が分からない。

C)ṣādص 類(楕円)が専ら舌頂音の軟口蓋音を表す。これも比較的強い規則性になっているものの、現状では ṣādص 形と ṭā ط 形の偶然の一致と言わざるを得ない。ط が祖先のナバテア文字と字形が似ているため由来が明らかになっているが、صが親字と全く似てなく起源不明となっている。そのため、音韻規則に基づいた人為的な整理が施されているのが大変疑わしい。

3. 古アラビア語子音の分布と文字の識別点(i'jam)

初期のアラビア文字は基本形 rams のみで記述していて、区別のため識別点 i'jam が導入された経緯を持つ。その識別点の位置と数に分かり易い規則がなく、学習者は個別に覚える必要がある。

ただ、細かいグループに着目すると、以下の規則を見いだせる。D,E,F は元々シリア文字やナバテア文字で区別しない音に関する書き分けの派生で、上1点で表す規則になっている。G は元々区別される文字が近い形になって区別する場合で、下1点で表す規則になっている。

D) 歯茎破裂音の3つ組 dāl د /d/、 tā' ت /t/、 ṭā' ط /tˁ/

⇒ 歯摩擦音の3つ組 dhāl ذ /ð/、thā' ث /θ/、zā' ظ /tθˁ→ðˁ/

歯茎破裂音と歯摩擦音はシリア文字やナバテア文字では区別されず、アラビア文字は共通の字形に点を加えて区別するようになった。結果的に、歯茎破裂音を基本形とし、上1点の付加で歯摩擦音の字母を作り出している。

ここで、thā' ث /θ/ は ٮ に上3点ではあるが、対応する tā' ت を上2点込みで基本形と見なせば、ت に上1点を加えた形 ث とも見なせる。そうすると、比較的強い規則性として纏められる。

E) 歯茎摩擦音の2つ組 sīn س /s/、 ṣād ص /sˤ/

⇒ 歯茎側面摩擦音の2つ組 shīn ش /ɬ→ʃ/、ḍād ض /tɬˁ→dˁ/

シリア語やナバテア語には /tɬˁ/ の音が無く、類似音の/sˤ/ から上1点で派生してḍād ض が作られた。

他方、シリア語には/ɬ/の音があり、ナバテア語では/ɬ/と/ʃ/が区別されない。アラビア語では、セム祖語にあったس /ʃ/ をس /s/ に合流させる形で失っては、ش /ɬ/ が ش /ʃ/ に変化した経緯を持つ。このためか、س の上1点で /ɬ→ʃ/ を作れたら規則的で済むところに、上3点のش になっている。既に述べた ث の他に上3点の文字はش しかなく特異的なのに、それに関する説明が全く見当たらない。以下の仮説を立ててみたものの、上1点のس の話も、上2点のس の話も見当たらない。Unicode にも登録されてない。

未成立仮説1:ص /sˤ/ → ض /tɬˁ/ と同様に中軸音から側面音の派生として上1点の付加とし、س /s/ → 上1点のس /ɬ/ と派生したいが、既に音が /ʃ/ に変わっているため、その変化も纏めて区別して上3点ش /ʃ/ とした。

未成立仮説2:/ʃ/ と /s/ を区別するため、/ʃ/ に س を割り当て、ت /t/ の摩擦音繋がりで /s/ に上2点のس を割り当て、ث /θ/ と同様に2点のس /s/ からの派生で ش /ɬ/ が作られた。音韻変化の結果、/ʃ/ が /s/に合流して無印と2点の区別が必要無くなり、音は2点の/s/ が残り、文字は無印のس が残った。

F) 咽喉摩擦音の2つ組 ḥā' ح /ħ/、 'ayn ع /ʕ/

⇒ 軟口蓋摩擦音の2つ組 khā' خ /x/、ghayn غ /ɣ/

咽喉摩擦音と軟口蓋音はシリア語やナバテア語では区別されず、アラビア文字では共通の字形に点を加えて区別するようになった。結果的に、咽喉音を基本形とし、上1点の付加で軟口蓋音の字母を作り出している。

他に、ḥā' ح /ħ/ に下1点の付加で有声軟口蓋破裂音 jīm ج /g→dʒ / になるが、ج はシリア文字の gāmal ܓ /g/(ラテン文字のgamma γ の親戚)由来の別字であり、派生関係にない。偶々字形が似てしまい、統合された代わりに識別点で区別するようになった。

G) 前方音 bā' ب /b/、 fā' ڢ /p→f/、 jīm ج /g→dʒ /

⇔ 後方音 nūn ن /n/、qāf ق /q/、 ḥā' ح /ħ/

これらはどれもシリア文字、ナバテア文字、そして祖先のフェニキア文字から存在していた。異なる文字が似るようになり、区別のために識別点が付けられたパターンである。共通の特徴は、調音点が前方にある方に下1点が加えられている。

アラビア文字の bā' ب /b/ はシリア文字の bēth ܒ /b/ の形をしていて、nūn ن /n/ に対応するシリア文字の nūn ܢ /n/ と区別できていた。アラビア文字では同じ形になり区別が必要になった。これらの独立形は全く似てないが、尾字・中字・頭字がアラビア文字が ننن に対し、シリア文字は ܢܢܢ と頭字・中字の基本形は同じである。音声的には、ن /n/ が歯茎音に対し、ب /b/ は唇音で、調音点が前にある。

アラビア文字の fā' ف /p→f/ は ڡ に上1点になっているが、古くは下1点のڢ だった [基礎 p13]。今でもマグリブと呼ばれるアフリカ北岸の地域で使われている。他方、qāf ق /q/ は ٯ に上2点になっているが、今の fā' فと同じく ڡ に上1点だった。マグリブでは尾字と独立形が尻尾の深い ڧ を使用していて、書体によっては0点の ࢼ も使われる。結果的に qāf ق→ڧ→ف と fā' ف→ڢ は、nūn ن と bā' ب と同じく1点の上下で区別していて、かつ、上1点の方が尻尾を深く下げるように変形してきた。音声的には、ق→ڧ→ف /q/ が軟口蓋音に対し、ف→ڢ /p→f/ は唇音で、調音点が前にある。

アラビア文字の jīm ج /g→dʒ/ はシリア文字の gāmal ܓ /g/ に由来するのは項目 F で紹介した通り。ただ、ḥā' ح /ħ/ と対応するシリア文字 hēth ܚ /ħ/ は似てない。起源の詳細は簡単には調べられてない。単に結果として、音声的に咽頭音の ح /ħ/ よりも調音位置が前にある口蓋音の ج /g→dʒ/ が下1点を付けて区別する関係になった。

4. 現代アラビア語の子音と文字の関係

現代アラビアに戻してみると、清濁ないし清濁強の対立関係の半分が崩されているのが分かる。しかし、細かい規則として A、B、C、F と、Dの一部、Gの一部が残っている。

一番破壊されたのが E で、無声側面摩擦音自体が消えてるので、無声摩擦音 sīnس /s/ と ṣādص /sˤ/ から shīnش /ɬ→ʃ/、ḍādض /tɬˁ→dˁ/ の派生が無規則な動きになってしまった。次に歪められたのが D で、ṭā' ط /tˁ/ から zā' ظ /tθˁ→ðˁ→(zˁ→(dˁ))/ の派生が /ðˁ/ に止まれば歯摩擦音の清濁強の対立がまだ辛うじて生き残るが、/zˁ/まで変われば対立関係が崩れるし、/dˁ/まで変われば ض /tɬˁ→dˁ/ と合流して消滅となる。実際、標準アラビア語(フスハー)ではちゃんと ظ を /ðˁ/ で発音するが、 エジプト方言では /zˁ/ に、アルジェリア方言では /dˁ/ に変わっている。

面白いのが、現代アラビア語の字母順では字形の似てる文字を纏めて配列させていて、派生順も加え、ṣād ص、ḍād ض、ṭā' ط、zā' ظの順に並ぶ(例えば、https://yoshikunmadrasa.com/2019/08/04/alphabet-5/#toc_id_1 )。するとローマ字表記やカタカナ表記も紛らわしくマッピングされてて、ط と ظ の識別点が逆に打たれているのではと思える錯覚に陥る。

サード ṣād ص /sˤ/ ター ṭā' ط /tˁ/

ダード ḍād ض /dˁ/ ザー ẓā' ظ /ðˁ/

ローマ字にもカタカナにも/ð/を表す文字が無く、習慣的に ⟨ẓ⟩ と ⟨ザ⟩ で代用しているため、 ظ /ðˁ/ を摩擦音の有声音 /zˤ/ に勘違いして ص /sˤ/ の濁音 /zˤ/ と思い込んでしまう。実際にエジプト方言では本当に /zˤ/ なので、これはもう仕方ない。ただ、古アラビア語からの音韻変化を知ってれば、古い音が見え、少しはスッキリできるかもしれない。

サード ṣād ص /sˤ/ ター ṭā' ط /tˁ/

ラ゚ード ɬād ض /tɬˁ/ タ゚ー θā' ظ /tθˁ/

5. 非アラビア語におけるアラビア文字拡張

アラビア語以外でアラビア文字を使う言語に、ペルシア語、ウルドゥー語、ウイグル語、シンド語、マレー語など広範囲に渡る。これらはアラビア語が属するアフロ・アジア語族を超え、 インド・ヨーロッパ語族やオーストロネシア語族まで及ぶ。そのため、アラビア語に無い音声を記す必要性からアラビア文字を拡張している。

地理的繋がりのためか、中央アジア、南アジアから東南アジアの拡張は大体はペルシア文字に基づいている。ペルシア文字も含め、基本形 rams の新造はほぼ無く、殆どが識別点による拡張である。基本形から異なる例は kāf ك /k/ の異体字に相当する ke/kāf ک /k/ ぐらい。識別点による拡張も例外的な gāf گ /g/ を除き、多くは3点の付加による。

ペルシア語では清濁の対立が多く、アラビア語の音韻変化で生じた清濁対立の穴を埋めるように、4つの文字を導入している。

・ 両唇破裂音では、有声の bē ب /b/ ⇔ 無声の pē پ /p/

・後部歯茎破裂音では、有声の jīm ج /dʒ/⇔ 無声の čē چ /tʃ/

・後部歯茎摩擦音では、無声の šīn ش /ʃ/ ⇔ 有声の žē ژ /ʒ/

・ 軟口蓋破裂音では、無声の kāf ک /k/ ⇔ 有声のgāf گ /g/

・ 唇歯破裂音では、無声の fē ف /f/ ⇔ 有声のvâv و /v/

پとچ が分かり易く、対応するبとج を下1点付加から下3点付加にしている。ب は下2点にしても yē ي /j/ と被るため3点となり、次に述べるش と合わせて چ も3点に揃えたように思える。

ژ はش が既に3点付加のため、sīnس /s/ ⇒ šīnش /ʃ/ の派生を真似て、zē ز /z/ ⇒ žē ژ /ʒ/ と派生させた。ちなみに、شが既に3点付加しているため、更に3点を加えた6点付加が無理に思えるが、西の端にあるモロッコ方言では、外来語にある/tʃ/を表すために上下に3点ずつ付加した tcheڜ /tʃ/ を造り出している。

گが例外的で、点による区別では無く、斜線を使っている。これは ک 自体が元々点ではなく斜線で区別しているため、ک の流儀を則っている拡張と言える。

最後の و は新造字ではない。ペルシア語には/v/ が存在する代わりに/w/が無いため、音が非常に似ているアラビア文字の wāw و /w/ をそのまま vâv و /v/ に流用して、清濁対立の穴を埋めている。

ウイグル語は基本的にペルシア文字を借用しているが、/w/の音も使うため、/v/を表す文字 vé ۋ /v/ をو /w/から造り出している。そのため、ウイグル語では、

・ 唇歯破裂音にて、無声の fē ف /f/ ⇔ 有声の vé ۋ /v/

また、ウイグル語では/ŋ/もあって、英語の ng のように ن/n/とگ/g/を組み合わせて نگ /ŋ/ で表す書き方の他に、1音素1字を徹して ك に上3点付加した nāf ڭ /ŋ/ も導入している。

シンド文字が例外的で、独特な巻舌音と送気音を表すために縦2点や4点の付加方式を造り出している。例えば、ٺ /ʈʰ/、ٿ /tʰ/、ڀ /bʱ/ など数多くの新造字がある。

ただ、人工的に作り出されている割には変則が多い。例えば、入破音が下縦2点と思えば、ٻ /ɓ/、ڄ /ʄ/、ڳ /ɠ/ だけで、歯茎音が例外的に上逆3点の ڏ /ɗ/となっている。有気音が4点と思えばڦ /pʰ/、ڀ /bʱ/、ٿ /tʰ/、ڇ /tɕʰ/ だけで、歯茎音が例外的に ڌ /dʱ/、ڍ /ɖʱ/、ٺ /ʈʰ/、軟口蓋音は新旧字体 ک /kʰ/と ڪ /k/で書き分け、他は専用の文字が無く مھ /mʱ/、گھ /ɡʱ/、 ڙھ /ɽʱ/ などのように、対応する有声無気音 م /m/、گ /g/、ڙ /ɽ/ にھ /h/を添えて表記している。

6. まとめ

アラビア文字の個々の文字と音価に規則性が無く、覚え難いものだが、一旦古アラビア語に遡ると、細かい規則が見えてくるようになる。少しでも習得のヒントになると思い、ここに纏めてみた。

最後の方では、アラビア語以外の言語にも目を向け、アラビア文字という繋がりでペルシア文字、ウイグル文字とシンド文字を紹介した。アラビア文字は複数の言語で使われ、沼が非常に深い。

言語の沼へようこそ

7. 参考文献

● 引用文献

【PMA】 http://qisar.fssr.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Qisar-Janet-C.-E.-Watson-The-Phonology-and-Morphology-of-Arabic.pdf

「The Phonology and Morphology of Arabic」

【基礎】http://moji.gr.jp/script/arabic/Arabic.pdf

「アラビア系文字の基礎知識」

● ja.wikipedai.org の「アラビア文字」関連各項。

・https://ja.wikipedia.org/wiki/フェニキア文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラム文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ヘブライ文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ナバテア文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラビア文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/シリア文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ペルシア文字

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ا ~

https://ja.wikipedia.org/wiki/ي

● ja.wikipedai.org の「アラビア語」関連各項。

・https://ja.wikipedia.org/wiki/セム語派

・https://ja.wikipedia.org/wiki/セム祖語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラム語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラビア語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/フスハー

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラビア語エジプト方言

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ヘブライ語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/聖書ヘブライ語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ペルシア語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/アラビア語の音韻

・https://ja.wikipedia.org/wiki/シンド語

・https://ja.wikipedia.org/wiki/強勢音

● ja.wikipedai.org の「イスラーム書法」関連各項。

・https://ja.wikipedia.org/wiki/イスラームの書法

・https://ja.wikipedia.org/wiki/クーフィー体

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ナスフ体

・https://ja.wikipedia.org/wiki/スルス体

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ルクア体

・https://ja.wikipedia.org/wiki/ナスタアリーク体

● en.wikipedia.org の「Arabic alphabet」関連各項

・https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Maghrebi_script

・https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghur_Arabic_alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Jawi_alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Aleph ~

https://en.wikipedia.org/wiki/Yodh

・https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Arabic_alphabet

・https://en.wikipedia.org/wiki/Rasm

・https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_diacritics

・https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_script_in_Unicode

● en.wikipedia.org の「Arabic」関連各項

・https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages

・https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic

・https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_phonology

・https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Arabic

・https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Hijazi_Arabic

・https://en.wikipedia.org/wiki/Nabataean_Arabic

・https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language

・https://en.wikipedia.org/wiki/Sindhi_language

● fr.wikipedia.org の「Alphabet arabe」関連各項

・https://fr.wikipedia.org/wiki/ڜ

・https://fr.wikipedia.org/wiki/ۋ

・https://fr.wikipedia.org/wiki/ڭ

● オンライン記事

・http://www.chikyukotobamura.org/muse/wr_middleeast_35.html

地球ことば村/世界の文字/アラビア文字

・http://www.chikyukotobamura.org/muse/wr_middleeast_12.html

地球ことば村/世界の文字/アラム文字

・http://randomguy32.de/unicode/misc/arabic-letter-shaping/

's geht?/Unicode Stuff

・http://alqalam.jp/history02.htm

https://www.jaca2006.org/アラビア書道とその歴史/

日本アラビア書道協会/アラビア書道の歴史

● オンライン書籍

・http://www.unicode.org/L2/L2006/06345r-n3180r-fa-az.pdf

「Proposal to encode eight Arabic characters

for Persian and Azerbaijani in the UCS」

● オフライン書籍

・"Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers"

https://books.google.co.jp/books?id=NeaHnLb6RdUC

8 更新履歴

2020/04/27 初稿公開

2020/10/15 文書抜けを修正。一部表現を改善。シンド語を追記。 (1万字超えると編集時に ctrl+z で文書が壊れる模様)

2023/04/11 誤字修正。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?