カルロ・スカルパ「カステルヴェッキオ美術館」

カルロ・スカルパ「カステルヴェッキオ美術館」

1956-1964年にかけて行われたスカルパによる美術館の改修。恥ずかしいことにスカルパという人物の知識が皆無で、本や作品集一冊にも目を通したことがない程なのだけど、そんな私が彼の建築だけを見ていく中で得た感覚をつらつらと書く。(とりとめなく、過度に主観的な文章になる。)

初めにヴェネチアのオリヴェッティ社ショールーム、クエリーニ・スタンパーリア財団改修、サン・ヴィトのブリオン家の墓地の3作品を見る中で、繊細で巧妙なディテールに魅了されながらも、全体的に言語化することができず、彼がたびたび用いる記号がデザインを超えた過剰で説明のできない装飾のように見え、いまいちスカルパに対する理解が及ばないフラストレーションが溜まっていたことが起点であると思う。

そんなコンディションで次の目的地ヴェローナにて銀行増改修のプロジェクトを見た。土曜日でファサードのみの見学になったのだけどこれがむしろ良くて、エレメントやディテール、マテリアルを複雑に構築していくヴォリュームの体験とは異なり、純粋にスカルパの記号だけを見ることに没頭できたのだった。

結論を急ぐならば、スカルパの記号は郷愁に基づくものではないかと言うことである。スカルパが多用するギザギザとしたパーツ、これがヴェローナ銀行において急にヴェネチアの運河と重なった。溜まりに溜まったフラストレーションから一度そう思い込んだ途端、屋根の装飾は海上から見る島の風景に、モザイクタイルは海面の煌めきに、SやTのかたち(これは今回はあくまでも象形のものとして)は水の溜まりに、あらゆるパーツがヴェネチアの原風景をかたちとして取り出したものに見え始めたのだった。

「あらゆるものはヴェネチアなんだ!」そんなやばい視点を持って私は意気揚々とカステルヴェッキオ美術館へ向かった。そして建築や什器の断片の(かなりハイで主観的な)観察を通してスカルパの作家性のまさに断片を捉えることを目指した。行ったこととしてはとにかく気になったものをじいっと見て、スケッチし、一度ヴェネチアに意識を飛ばし、考える。これをひたすら繰り返した。(その結果4時間も滞在することになってしまったのだけど、、、)スケッチ1つ1つに着眼点があるわけだが、それを載せていったところでキリがないので、ここでも一旦ヴェネチアに意識を飛ばして、部分的にスケッチを引用する中でスカルパの断片について語りたいと思う。

水の都の別名を持つヴェネチア。島中に張り巡らされた運河によって移動、生活、空間の在り様が私たちの常識と全く異なっているのだが、その中でも今回は2つの特性について触れたい。

街を散策中、桟橋の工事に出会った。基礎部分がどうなっているのかわからないのだけど、波飛沫を絶えず浴び続けている木部分は確実に高頻度の交換が必要であり、それは今まさに行われようとしているのだが、その作業のためのミニクレーンすらも船で引いてこなくてはいけない。クレーンが船の上に乗っているだなんて不安定で考えられないのだが、陸地の面積が限られているヴェネチアにおいてはこうやって移動のしやすさに特化することの方が大切なのかもしれない。とにかくこの一連の行為はとても新鮮に写った。ぷかぷかと揺らぐ舟、それを留めさせようとする桟橋すらも定期的に交換されていき、交換の行為すらも船でゆらゆらと持ってこないと成し得られない。ここには何も固定的なものが存在できない、そう言う感覚を突きつけられた。つまり流動性、これはヴェネチアを成す要素として欠かせないものだと思う。

もう一つ面白かったのは何といっても、船をボラードに結びつける行為。船の運転手さんはそれは見事に桟橋ぴったりに船を横付けするんだけど、毎回ロープで係留することは忘れない。船員さんたちはロープをボラードに結ぶ、ほどく、を小気味良いリズムで繰り返していく。先ほどの桟橋の話も然り、流動的なもの前提とするヴェネチアにおいて「一時的にしっかりと繫ぎとめる」行為はかなり重要なんじゃないだろうか。固定しなければ波に流されていってしまうけど、固定しすぎると船のスムーズさに支障が出る。取り外せるということを前提に結合すること、この手つきから見出せるヴェネチアの特性の1つとして一時性を挙げる。

ここでカステルヴェッキオ美術館でのスケッチに立ち返りたい。

手すりの柱と床の目地と接合部のスパンによるリズムが悉くズラされている。

そのフレームは左右非対称、センターを取らない、と既存と新規をあえて不対応にさせている。

スカルパはとにかくリズムを崩すということを徹底的に行なっているように感じる。部材同士のスパンを揃えなかったり、新旧のエレメントの差異を明確に提示したりしてそれらが一体となることをあえて避けている。(調和がないという訳ではないあたりがスカルパの器量なのかもしれない。)

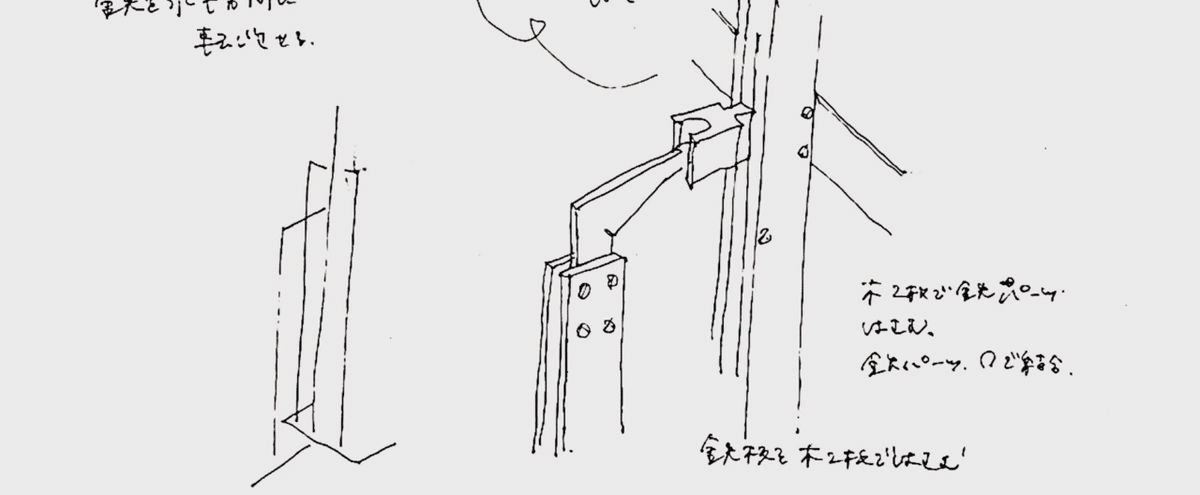

x軸の2枚の木板でy軸の1枚の鉄板を挟み込む操作によって方向を転換している。

ただ鉄板をかけ渡すことをせず、一度別のパーツを噛ませることで結合している。

作品を置く台座は固定されず、上下に高さを

変えられるようになっている。

スカルパのディテールの特徴は、職人仕事的な唯一無二性というよりは密度、つまりパーツの多さにあるのではないかと思う。スカルパは一部複雑な部品(丸と丸をくっつけた∞の様な形であるとか)を用いるが実はほとんどのパーツ1つ1つはそう複雑ではない。しかしそれらのパーツの連結を繰り返し、一部分と呼べるようなまとまりを持った特徴的なディテールを形成する。そしてさらに付け加えたいのは、そのまとまりが時として過剰であるということである。本来であればA+B+Cで済む結合でスカルパはA+(B+B'+B"+‥)+Cといった操作を行う。

この辺りから段々とスカルパの操作に執拗な固定への抵抗と結合への欲望を感じ始める。彼は全体においては自分の建築が既存の建築と一体となることを明らかに拒み、部分としては機械のような細かなパーツによって1:1対応の連結を繰り返し結ばれることを望んでいる。しつこく言い換えるならば、それが表層的で取って代わる様なことを望み、がっちりと固定され解けなくなることを拒んでいる。

流動的で、一時的、ヴェネチアなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?