神戸の白系ロシア人を訪ね歩いて

北海道に住む私が、知り合いもいない神戸へ何度も通っている。それは、一人の白系ロシア人の足跡を訪ねてのことだ。

昨夏、私は再度山の外国人墓地にある人のお墓を訪ねた。山道のカーブを曲がりながら、「初めて行くよ」とタクシーの運転手さん。確かにこの墓地は、横浜や青山の外人墓地のように有名ではない。

私が探したかったイワン・セルゲイエビッチ・ウォルヒンさんの墓は、墓地の入り口に近い正教徒の墓の並ぶ一角にあった。ロシア革命を逃れて日本にやってきた白系ロシア人であるウォルヒンさんと私は、縁もゆかりもない。

以前、NHKの番組で彼の姿を見た。「新日本紀行ふたたび」という題名のこの番組には、「坂の街のエトランゼ」という副題がついていた。今のような観光地ではなかった1978年の神戸、北野。どの洋館にも人が住み、生活をしていた。そして、建物は昔のままでも、すっかり変わってしまった2005年の街並みを記録したドキュメンタリーだった。

中心になるのは、シャム・アロラさんというインド人貿易商一家と白系ロシア人のおじいさん、イワン・ウォルヒンさん。アロラさんは日本で成功し、生活は豊かで、家族仲もとてもいい。映像に、外国人ばかり集まる社交場で開かれた仮装パーティの様子が映し出されていた。日本人の妻と踊る姿は、幸せを絵に描いたように見えた。

一方、ロシア革命当時白軍にいたウォルヒンさんは、ハルビンを経て、日本へ亡命したそうだ。ハルビンで結婚し、子供ももうけたけれど、今は一人で暮らしている。どんな事情があったのか多くは語られないが、家族とはハルビンで別れたのだ。それからずっと、国籍がないまま神戸で洋服商をして暮らしたという。大きな体を包む衣服は、自身が仕入れたものだったのだろうか。

27年の月日が流れ、2005年の同じ街。洋館に住んでいる外国人はほとんどいない。アロラさんとウォルヒンさんはどうなったか?アロラさんは、阪神・淡路大震災直後、病に倒れ亡くなっていた。妻が愛おしそうにアロラさんのことを語る。

ウォルヒンさんもまた亡くなっていた。彼のことを語る人はいない。1978年の映像の最後、語り合う人もなく、一人紅茶を飲む彼の姿が映し出されていた。

その姿が目に焼きついて離れなかった。それから時折、私は彼のことを思い出した。本を読んでいて、白系ロシア人の嘗めた辛酸を知った時。同じくロシア革命を逃れてきた白系ロシア人で、コスモポリタン製菓(※洋菓子メーカーモロゾフの前身)の創業者モロゾフ家の人々や旭川に暮らした野球選手、ビクトル・スタルヒンのことが話題にのぼった時。また、ロマノフ王朝の悲劇や財宝のニュースを耳にする時、いつも彼のことを思い出した。そして私は、彼のことを調べ始めた。

ロシア革命から逃れて

彼は、1894年、帝政ロシアに生まれた。正確な出生地がどこなのかはわからない。革命をよしとしなかった白系ロシア人となった事実が、彼が特権階級であったことを知らせる。1917年のロシア革命は、特権階級の生活を一変させた。土地を失い、地位を失った彼らは、多くが帝政ロシアの飛び地のような存在だったハルビンを経由して、第三国に渡って行った。

ハルビンを出た後、彼は、福井・敦賀の港に降り立った。それから長く東京に暮らしたようだが、それがどれくらいで、正確にいつ神戸へ来たのかはわからない。だが、朝鮮戦争の終わる1953年までには神戸に来ていたことは間違いない。三宮の高架下で洋服を売っていた方にうかがったところ、ウォルヒンさんもこの頃、この場所で洋服を売っていたそうだ。また、ヴィクトル・スタルヒンの娘、ナターシャが父親の生涯を書いた本の協力者一覧に彼の名前があるが、いつ頃、どこで商売関係があったのかには言及されていない。

ウォルヒン・イヴァン・セルギーヴィッチ

コンスタンチン(注1)と商売関係にあったラシャ(注2)の貿易商

注1 ヴィクトル・スタルヒンの父

注2 厚手の毛織物の総称。ラシャ=羅紗

白系ロシア人は毛織物の行商をする者が多く、羅紗売りと呼ばれた。

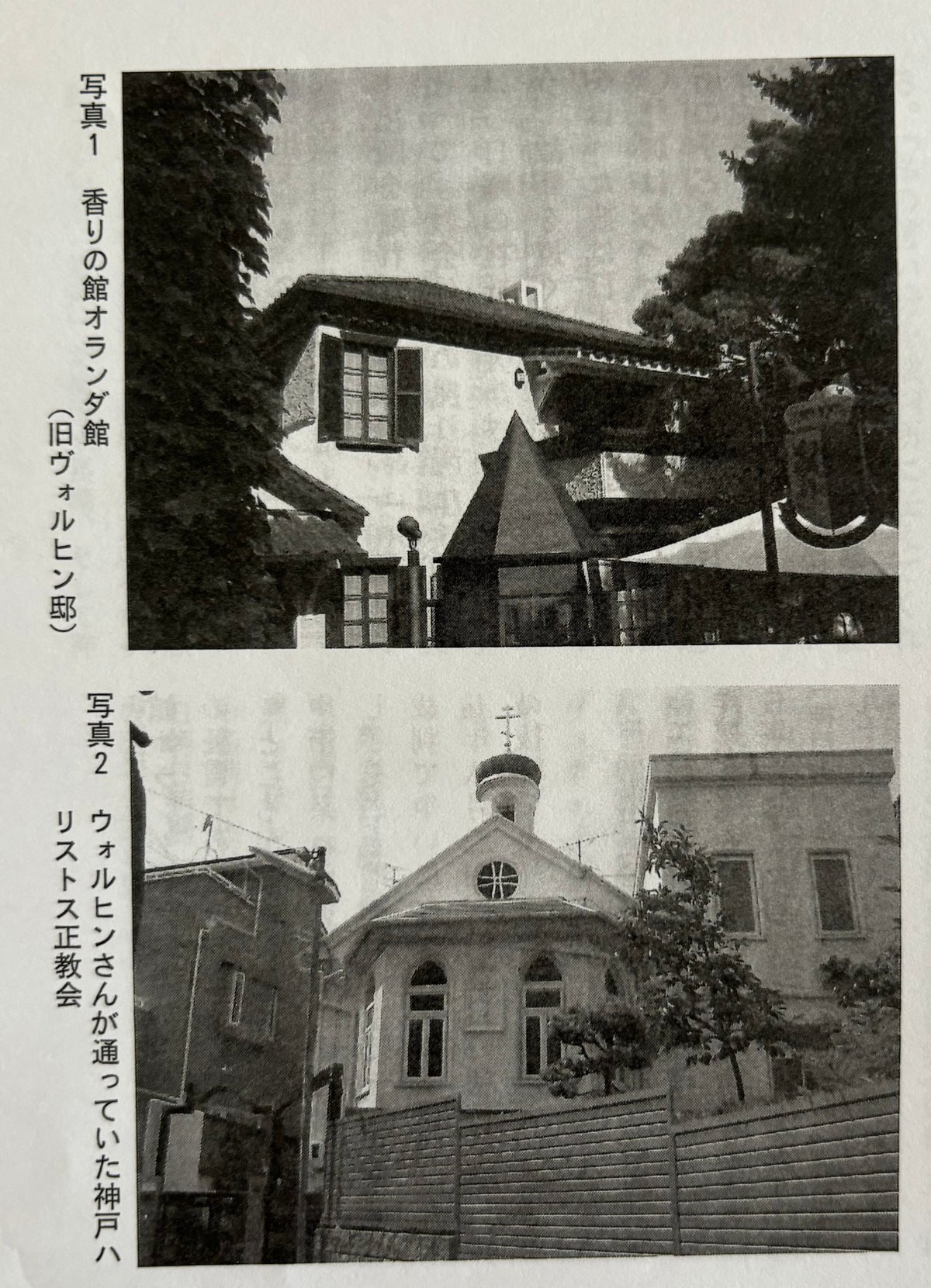

彼ははじめ、現在「香りの館オランダ館」と呼ばれ、一般公開されている洋館に住んでいた。この建物は、「旧ヴォルヒン邸」として神戸市の伝統的保存建造物に指定されている。

「旧ヴォルヒン邸」と「オランダ館」との関係性を説明しておこう。伝統的保存建築物は、直近の持ち主の名前で登録されることになっている。現在の持ち主の前に所有していたのがウォルヒンさん、その前はオランダ領事館だったのだ。彼が住む前の登記には、「オランダ国スストダイク」とある。「スストダイク」とは、現在もオランダ女王が住むオランダ・バールンの宮殿のある場所のことだ。オランダ所有の土地建物を、一難民が使うようになったのがなぜなのか、事情はわからない。お話しをうかがった方の中には、「彼がロシア革命の英雄だったから」と言う人もいたが、別の方は、「亡命して来た時、二十歳そこそこだった彼が英雄だったとは思えない」と言う。

神戸での「難民生活」

少なくとも彼が所謂難民とは違う生活をしていたことは間違いない。祖国でお金持ちだったとは言え、命からがら逃げて来た人の中には、悲惨な生活をしていた人も少なくなく、雑役婦として口を糊していた人もいたようだ。

彼の生活ぶりを表すエピソードを、以前神戸ハリストス正教会(神戸聖母就寝聖堂)で司祭をされていた酒井満さんにうかがった。教会にやってくる時、フロインドリーブなどのお菓子をいつも持ってきたという。他の白系ロシア人には、そんな金銭的余裕はなかったそうだ。

酒井元司祭が長く発行していたハリストス正教会の会報がある。「きりあき」という名のその会報の1991年5月12日号(289号)に「ウォルヒンさんの記憶録」という記事が載っている。

数少ない亡命ロシア人のウオルヒンさんが永眠されて一年。一冊の「記憶録」が物語るもの…

ロシア人の信徒は「記憶録」をもっていて、家族の生死者の名を書き込んで、それぞれの記念日には教会に差し出し、”無血祭”を願う。

ー中略ー

家族の名も何ページにも及び、ロシア人では最も年季の入ったものだった。

今、主のいない「記憶録」が”無血祭”を願い出ている。

祖国を離れた多くの亡命ロシア人にとって、教会は心の拠り所だった。彼は、日曜の礼拝を欠かさなかったという。故郷を遠く離れて、神戸の地に根をはったウォルヒンさんは日本語も話せたし、190センチメートルはあったという大男の彼が、近所の子供に挨拶する姿を見かけたという話もご近所の方からうかがった。だが、そんな彼が平穏な晩年を送ることはできなかった。

晩年のモロゾフ氏との裁判

ウォルヒンさんとコスモポリタンチョコレートの2代目、バレンタイン・F・モロゾフさんとの裁判がその原因である。はじめ二人は仲良しで、オランダ領事館を譲り受ける時、モロゾフさんが後見人になったようだ。現在の「香りの館オランダ館(旧ヴォルヒン邸)」の持ち主、黒田豊さんの証言である。

ところが晩年、ウォルヒンさんは神戸市白系ロシア人協会の建物に引っ越し、その土地を巡って、1989年、裁判で争いになった。

神戸市中央区山本通二丁目七十一番地。かつてここに赤い屋根と白壁の古い二階建ての洋館があった。ロシア革命で祖国を追われ、日本に亡命した白系ロシア人たちが集まった「神戸市白系ロシア人協会」だった。五年前、九十六歳で亡くなったイワン・S・ウオルヒンは晩年、その建物に住んだ。

今年七月初め、バレンタイン・F・モロゾフ(八四)は、震災で壊れた協会の建物を解体した。今は雑草が伸びた空き地に白い看板が立っている。

「この土地は神戸白系ロシア人協会の所有地です」

モロゾフは一九八九年、当時五億円ともいわれたこの土地と建物をめぐってウオルヒンと、彼の死後はソ連の孫たちと日本の法廷で争った。帝政ロシアとソ連。見えない国境によって分けられた人々を巻き込んだ裁判は、今年二月、震災の混乱の中で、六年ぶりに終結した。

白系ロシア人がたった4人になったことを理由に「役割は終わった」と、白系ロシア人協会の土地を「亡命ロシア人の心の拠り所である神戸ハリストス正教会に寄付すべき」というモロゾフさんと「協会の後始末は自分でつけたい。一方的に寄付を求められるのは納得できない」と言うウォルヒンさんとの間で、話しは平行線を辿った。

新聞記事によれば、彼のもとを頻繁にソ連大使館の職員が訪れ、ソ連に暮らす孫まで連れて来たということから、白系ロシア人が日本でつくった財産を狙うソ連の力が働いていたらしい。

元々暮らしていたオランダ館の土地建物は、ソ連に住む孫に贈与されたが、白系ロシア人協会の土地建物を孫に渡すつもりはなかったようだ。前出の新聞記事に、体を悪くした彼が、裁判をまかせていたソ連大使館の顧問弁護士への不満を漏らしていたとの記述がある。「私の言い分を裁判所に伝えてくれない上、私の孫にこの土地や資産を渡すよう仕向けている」と知人に話したそうだ。

しかし、当時同様のいざこざが各地の亡命ロシア人の周りで起こっていたようで、「ウオルヒンの後ろにソ連がいる(前出朝日新聞記事より)」とモロゾフさんが疑うのも無理はなかった。引用した記事を書いた朝日新聞の山盛英司記者が当時の取材について講演した講和録に、以下のような記述がある。

当時、亡命者のまま異国で亡くなる白系ロシア人の遺産を「狙う」ように、死後、突然ソ連から親類が現れ、土地などの資産を売り払うと言う「事件が横浜や長崎、そして神戸などでも続いていた。怪しんだモロゾフは、もう一人の白系ロシア人のマリーニンとともに、協会の所有権を協会理事長であるモロゾフに移転するよう裁判を起こした。苦しく悲しい決断だった。

96回目の誕生日だった1990年4月2日、ウォルヒンさんは、神戸市白系ロシア人協会2階の居間で倒れ、5月6日に亡くなった。埋葬記録には、「ウォルヒン・セゲヴィチ・イヴァル 1894.4.2〜1990.5.6 無国籍」とあった。

死の数日前、新しい弁護士に、協会の土地や建物は、神戸市や県、ロシア正教会などに渡してほしいと遺言を残した。ソ連の孫たちの名前は出なかった。

朝日新聞 「国境」の街でー

アドルフたちの50年 第6話下

1995年、震災で半壊し、解体された白系ロシア人協会の土地には、プレハブ住宅が建てられ、白系ロシア人女性の住居となったそうだ。この女性が2002年に亡くなり、プレハブ住宅も取り除かれて、神戸市白系ロシア人教会は消滅した。(『人文地理第56巻第6号』中西雄二「神戸における白系ロシア人社会の生成と衰退」より抜粋、引用)

協会のあった場所には今、マンションが建てられている。ここから旧ヴォルヒン邸(オランダ館)まで歩いてみると、晩年の彼が協会に引っ越した理由がよくわかる。旧ヴォルヒン邸は、北野町の上の方にあり、とても急な坂を上られなければならない。高齢の身に、あの急な坂はとてもきつかっただろう。

被爆した白系ロシア人

北野町の坂の中ほどに、パラスティン邸と言う洋館がある。ここに住んでいた白系ロシア人フョードル・パラシューチンさん(パラスティンのロシア語読み)は、ウォルヒンさんの友人だった。同じく洋服商をしていたと言うこの方の家は、間口はそう広くないがとても奥行きがある。玄関ドアの上にはステンドグラスで「Парашутин(パラシューチン)」の文字がある。私が訪れた日、パラスティン邸では、貸し切りのウェディングパーティーの真っ只中だった。このきれいな飾り文字に綴られた昔の住人に気を留める人はいないだろうと思うと、少し寂しい気持ちになった。

この人は、広島の原爆で被爆し、戦後神戸に来た。1971年に広島市が編纂した『広島原爆戦災誌第一巻総説』の中に被爆外国人の項がある。その中に白系ロシア人の被爆状況も記されており、「京橋町で洋服店を経営していた白系ロシア人のフェードル・パラシェチン、アレクサンドラ夫妻は、店内で被爆、負傷したが、現在神戸に住み、健在である」とある。広島へ行き、パラシューチンが住んでいた京橋町に行ってみた。

広島駅から程近いこの場所は、爆心地からもそう離れていない。ほぼ壊滅状態だったため、古くからの人はほとんど残っておらず、昔の地図にあった「元フィヨードル・パラスチン」の文字に当時を偲ぶだけだった。

広島ほどではないにしても、時の流れは、神戸の街から、そこに住んでいた白系ロシア人の記憶を消し去っていく。モロゾフさんのように時折話題にのぼる光の部分だけではなく、ウォルヒンさんやパラシューチンさんのことも留めておけたら。そんな風に思って、私は神戸に通っている。

『歴史と神戸』2009年2月号「史人の道草つづり歩き」に掲載

※ウォルヒンさんやパラシューチンさんの表記は、それぞれ引用した文献の通りです。

他の参考文献は、それぞれ引用の下に記しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?