ライフリンク・メディア報道・新聞の社説から④

政府が「孤独・孤立」対策に乗り出したこともあり、「孤独・孤立」問題が社説で取り上げられる機会は増えてきました。

英国は、2018年に孤独問題担当相を設けた。各省の横断的な組織が民間と協力し、カフェや文化的な拠点といった様々な居場所をつくっている。孤独を感じる人に、かかりつけ医が地域の活動を紹介しているという。

こうした状況を踏まえ、政府は孤独や孤立への対策を強化している。菅首相は、坂本1億総活躍相を担当閣僚に任命した。

困ったとき、苦しいとき。SOSを出すのは当たり前のことだ。例えば小学校の授業のなかで、援助を上手に受ける力「受援力」について教えることなどが考えられよう。過度に「自己責任」と思いすぎてはいけない。

社会的な孤立の深刻化を受けて、菅義偉首相は新たに孤独・孤立問題を担当する大臣を置き、内閣官房に専門の部署を設けた。近く関係省庁を横断する連絡会議もスタートさせる。政府と与野党が協力し、早急に対策を練るべきだ。

孤立・孤独は、すべての人にかかわる問題である。社会の総力を挙げて、大切な命を守りたい。

ただ、これ以前から「孤独・孤立」対策は、社説の重要な論点でした。2010年1月6日の毎日新聞社説は「誰も見捨てない社会」を訴えています。

「生きていくことに疲れた」という遺書を残して昨年秋に自殺した13歳がいる。学校を欠席することもなく、クラブ活動に熱心で、いじめの兆候もなかった。硫化水素を発生させ、助けようとした父親も巻き添えになる痛ましさだったが、何が原因なのかよくわからないまま世間から忘れられようとしている。

こんなことが珍しくない時代になるのだろうか。自殺者が年間3万人を超える事態がもう12年も続いている。子どもの自殺も依然として深刻だ。08年の学生・生徒の自殺は972人に上った。人間関係がうまく築けないことによる孤立が背景にあるのではないかとよくいわれる。

自殺や引きこもりのほか、貧困世帯の子どもは必要な医療や教育から遠ざけられている。いじめ、うつ、親からの虐待も深刻だ。財源だけでなく社会的関心も、人材も、政策立案の知恵もここに傾斜しなくてはならない。

子ども手当は家族ではなく子ども自身のためのものだということを忘れてはならない。「生きていくことに疲れた」と自殺した中学生にも支給されるはずだった。子育てや若者支援に必要な産業を育て、雇用も創出しよう。

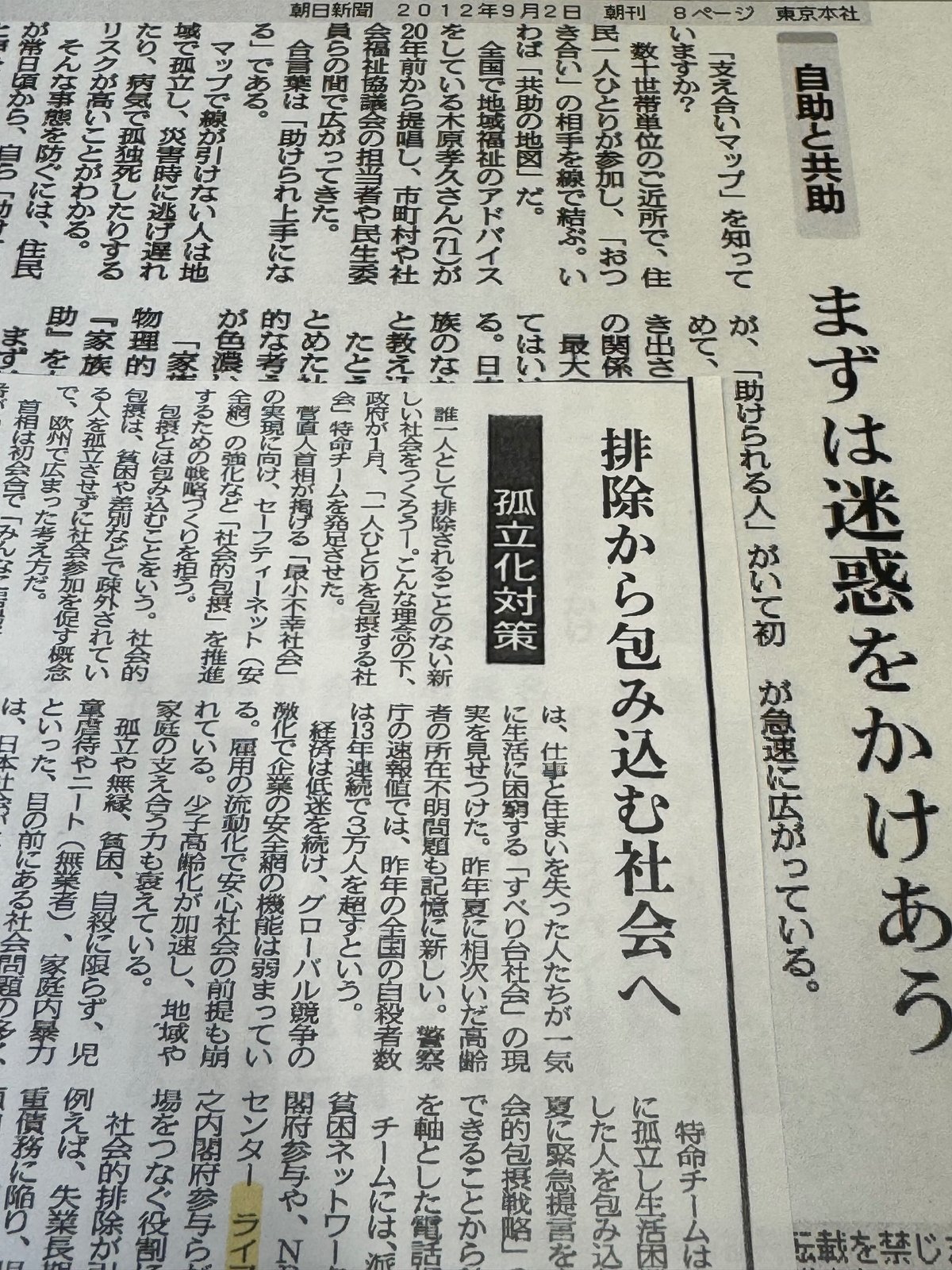

2012年9月2日の朝日新聞社説は「自助と共助 まずは迷惑をかえあう」を見出しに掲げました。

「支え合いマップ」を知っていますか?

数十世帯単位のご近所で、住民一人ひとりが参加し、「おつき合い」の相手を線で結ぶ。いわば「共助の地図」だ。

全国で地域福祉のアドバイスをしている木原孝久さん(71)が20年前から提唱し、市町村や社会福祉協議会の担当者や民生委員らの間で広がってきた。

合言葉は「助けられ上手になる」である。

マップで線が引けない人は地域で孤立し、災害時に逃げ遅れたり、病気で孤独死したりするリスクが高いことがわかる。

そんな事態を防ぐには、住民が常日頃から、自ら「助けて」と声をあげる必要がある。それが本当の意味で、自分の命を自分で守る「自助」だ。

「自分の困りごとを表に出すのは恥ずかしい」と思いがちだが、「助けられる人」がいて初めて、「助けたい人」の力が引き出される。自助と共助は裏表の関係なのだ。

最大の壁は「人に迷惑をかけてはいけない」という意識である。

2011年2月16日の西日本新聞社説は「孤立化対策 排除から包み込む社会へ」と題して、清水康之代表の政府特命チームへの参加などを紹介しました。

誰一人として排除されることのない新しい社会をつくろうーー。こんな理念の下、政府が1月、「一人ひとりを包摂する社会」特命チームをつくった。

包摂とは包み込むことをいう。社会的包摂は、貧困や差別などで疎外されている人を孤立させずに社会参加を促す概念で、欧州で広まった考え方だ。

チームには、派遣村の村長を務めた「反貧困ネットワーク」事務局長の湯浅誠内閣府参与や、NPO法人ライフリンク代表の清水康之元内閣府参与らが参加した。チームと現場をつなぐ役割に期待したい。

「孤独・孤立」は、現代社会がはらむ深刻な問題です。社会として真正面から取り組むことが求められます。

写真は、パリのオルセー美術館にて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?