Kiyoshi Kurosawa by Jim O’Rourke(bombmagazine.org)

BOMB Magazine ジム・オルークの黒沢清へのインタビュー記事のDeepL翻訳

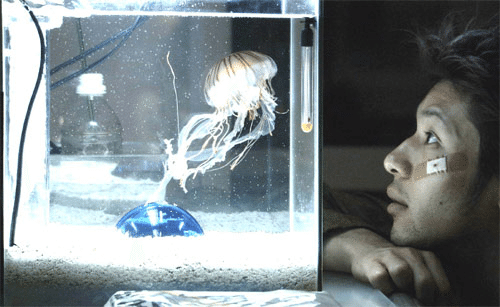

Photo of Kiyoshi Kurosawa, director of Bright Future, a Palm Pictures release. All photos courtesy of Palm Pictures LLC, 2004.

90年代前半の私は、今村、大島、若松、鈴木などの名作映画に夢中になりすぎて、その時々の日本映画に何が起きているのかに目を向けることができなかった。しかし、北野武が『その男、凶暴につき』(1989)、『3-4x10月』(1990)、『ソナチネ』(1993)で、お笑いコンビ「ザ・ツー・ビート」のハーフとして人気を博していた北野武が映画監督に転身したとき、私は夢中になってしまった。友人である日本の映画・音楽評論家の佐々木敦氏に「今、他にいい仕事をしている人はいますか?と聞くと、大学時代の同級生の青山真治さん、そして目を見開いて「黒沢清」と答えてくれました。

最初は黒沢作品を探すのに苦労しました。1997年以前はほとんどの作品が翻訳されていなかったのですが、その年に『蛇の道』と『CURE』を見て、ある発見がありました。黒沢監督は、私がどんな映画を見たいのかを正確に把握しているかのようだった。彼は、時間軸と感性の変化を自由自在に組み合わせて使っていたのだ。1998年の『蜘蛛の眼』が、私の中でそれを確固たるものにしてくれました。黒沢監督は、私が生きている中で一番好きな映画監督だったのだ。それ以来、黒沢の世界的な知名度は飛躍的に高まり、Vシネマ(ダイレクト・トゥ・ビデオ)や映画祭での上映から、国際的な商業映画の世界へと広がっていった。昨年は『アカルイミライ』(パーム・ピクチャーズ)と『ドッペルゲンガー』(タータン・フィルムズ)という、信じられないほど豊かで実りある2本の作品を発表した。最新作『ロフト』は1月にロッテルダム映画祭でプレミア上映された。

ジム・オルーク

キャリアの前半くらいは、日本のスタジオのシステムの中でしっかりと仕事をされていました1。ジャンルの構造や言語にどのように対処しているのでしょうか。また、そのような挑戦は、あるジャンルがなぜそのようにコミュニケーションをとるのかをより深く理解することにつながっているのでしょうか。

黒沢清

私にとってジャンルが定義する最大のものは、映画の長さが歴史的に100分から120分と決められてきたということです。もちろんそれ以上にするのは自由ですが、実際には歴史的に決められた長さだと思います。だから、その時間内でどうやって伝えたいことを伝えていくかを考えないといけないし、それは私の強みではないので、映画の力に頼っています。そして、私がジャンルの中で活動するもっと根本的な理由は、私が名作だと思っている素晴らしい映画を何本も何本も見てきたからで、それらは明らかにある種のジャンルに縛られていたり、古いスタジオシステムの映画だったりする。そして、ジャンルに縛られた自由度の低さに足をとられながら、それらの名作を見ていると、今でもその条件で名作を作ることは可能なんだな、と実感します。

JO’R

ルールを、ジャンルの内部操作や、その言語がなぜそうなっているのかを知るためのチャレンジとして、自分の考えを表現するための別の方法として利用しているのでしょうか。

KK

確かにそれはいつも楽しい挑戦ですし、ジャンルを意識していなくても気がつくのは、一般的な影響を受けているのは、語り手としての自分から自然に流れてくるものだと思いますし、音楽でもそうだと思いますが、あるルールに基づいて物語を語ることになってしまうんですよね。実際のところ、ジャンルのルールに常に従っているとは言いませんが、皮肉なことに、私が最も説得力を感じるのは、どんなに正確にジャンルのルールに従おうとしても、100パーセント忠実でいようとしても、私が生きている時代の偶然や私の個人的な性格によって、常に変化や変容があるということです。だから、どんなに忠実であろうとしても、それは不可能だということを発見しました。

JO’R

そうなんですよね。ノンリニアな時間の感覚を映画に取り入れているところがとても好きです。特に『蜘蛛の眼』は、その過激な構造もあって、ものすごいパワーを持っています。物語の進行と非直線的な因果関係の同時性が、主人公の復讐の動機や心理的な結末を明らかにするために、あらゆる新しい可能性を切り開いています。最初にノンリニアな時間を使うようになったきっかけは何だったのでしょうか?他の映画ですか?それとも別の媒体を使ったのでしょうか?

KK

実は今まで誰も指摘してくれなかったんです。実は映画を作る前に、抽象的に非直線的な時間構造を定義することを意識しているわけではないので、非常に興味深い洞察だと思います。しかし、時間の本質とそれを映画の中でどのように描写するかということは、映画にとって有機的であり、芸術としての映画に固有の何かがあると思います。映画の中の時間とは何かということに興味があります。という疑問に興味を持っています。映画を作るたびに考えていることですが、私はこの点では独創的な考えを持っている人ではありません。黒澤明の『羅生門』という非常に有名な例を見てみましょう。

映画の時間についての私の理解では、映画の時間は常に明確で直線的に進んでいて、2時間の終わりには終わりを迎えます。物語の一部だけが、定期的に過去に浸ることがあります。羅生門堂のように物語を語る場合、何が真実で何が真実でないかを判断するための事実的な根拠を一切排除してしまうことになると思います。3つのバージョンの出来事を同時に進行させることで、そこにあると推定される単一の真実という根底にある概念を溶かしてしまうのです。そして、これはおそらく他のどの芸術形態においても非常に難しいことだと思います。

でも、映画は本質的には、刻んだ時間の集合体なんです。たまには実際の時間を記録したドキュメンタリーのように、実際の連続した時間を撮影することもあると思いますが、一般的には、撮影はより長い期間に渡って行われます。もちろん、観客は理論的には直線的な物語として体験しますが、制作している私たちにとっては、最初から完全に直線的ではない時間の寄せ集めであり、シーンには全く関係のないシーンのクローズアップを編集の中に入れたりと、大胆なことをしています。

Asano Tadanobu stars as Mamoru and Joe Odagiri stars as Yuji in Kiyoshi Kurosawa’s Bright Future, 2004. Courtesy of Palm Pictures.

JO’R

それでも、あなたのように時間を扱った長編映画作家はほとんどいないと思います。もちろん前例はありますが2、物語映画は一般的に表象芸術と考えられているようです。しかし、時間とその並置が、見せられないものを理解することにつながるとき、あなたの映画の中の登場人物の動機を調べ、明らかにする非表象的な方法があります。それはトリックやパーラーゲームのようなものではありません。

KK

私の映画を良心的に見てくださっているようで嬉しいです。実際のところ、そのようなことのほとんどは、撮影中に計画したものではありません。ラストカットにするつもりはなかったんですが、編集室で「ああ、これがラストシーンなのかもしれない」と思って、そこに突っ込んでいくんです。これが最後のシーンなのかもしれない、と思って、そこに入れることができます。でも、物語の本質がとても音楽的なものであることもあって、音楽でも時間を行ったり来たりして、自由にアドリブを入れたりすることができるかもしれませんが、実際にはすべての根底には、前に向かって直線的な軌跡があります。

JO’R

さっき言っていたのはそういうことです。これらのより大きな構造は、素材を通して作業をして、素材に何をするかを言わせることから生まれてくるように思えます。

KK

そうですね、それが私の映画作りの根底にあると言わざるを得ません。人間であろうと風景であろうと街並みであろうと、その都度、そのジャンルのルールを優しく崩していくか、あるいは不思議なことに、予想外の形でそのジャンルをうまくやっていくのです。

JO’R

「アカルイミライ」がアメリカで公開されたときには、映画の主人公と仲良くなった10代の少年たちが、チェ・ゲバラのTシャツを着た制服を着て、人通りの多い道を大胆に歩いていくラストショットが話題になりました。これまでの作品では政治をテーマにした作品はあまり見られませんでしたが、日本の若者が地域や世界の政治状況に関わるようになったと感じているのでしょうか。

KK

私は政治家の権力闘争には興味がありませんし、日本の若者もそうだとは言いません。しかし、政治とはそれだけではなく、文化や社会が異なる人々が出会うとき、そこには常に「政治的」な状況が存在すると思います。私が映画に取り入れたいと思っているのは、この対人関係の政治です。

JO’R

あのシーンで考えたのは、あの十代の若者たちは、全学連や安保条約のような最近の政治的な抗議運動の意識と、それが芸術にどのように波及していったのかということから、第一世代、あるいは第二世代の一部なのではないか、ということです4。

KK

そうですが、実際には私の世代が最初に関与しないことを選択したと言えるでしょう。私よりも上の世代は、活動家の象徴としてのチェ・ゲバラを信じて、積極的に関わっていました。彼らを見ていると、彼らの政治運動への深い関与からは一定の距離を置かなければならないと常々感じていた。しかし、今の若い人たちは、完全に距離を置いているわけではなく、むしろ純粋にチェ・ゲバラのシンボルに惹かれているのです。それが何を意味しているのかは分かりませんが、ある種の反乱の象徴であり、社会に対する不満を漠然と表現していると本能的に理解している部分があるのだと思います。明らかに、それで金儲けをしている人もいますが、集団としての政治的意識はなくても、全く意識していないわけではありません。しかし、若者が政治闘争に巻き込まれてから一世代が経っていることを考えると、この20年、大人の社会は何をしていたのだろうかと思ってしまいます。

Joe Odagiri as Yuji in Kiyoshi Kurosawa’s Bright Future, 2004.

JO’R

あなたの映画の多くは、一般的に映画のクライマックスの後に始まりますが、登場人物たちは、たとえそれが、コミュニケーションが何であるかを理解しているものを捨てなければならないことや、我々が理解している "リアル "を超えたものに到達することを意味していたとしても、曖昧な存在感や帰属意識とのつながりを再構築しようとしています。この考えは『回路』では、インターネット文化が疎外と終末のための加速的なメディアとなっていますが、『降霊』と『Cure』のように、あなたの作品の間にもいくつかのつながりがあり、私はとても興味があります。あなたはこの種の装置に特別な興味を持っていますか?それとも、人が人とつながるために何をするかということに興味があるのですか?

KK

特別にオカルトに興味があるわけではありませんが、必然的に人生の中で取り付かれてしまう根本的な問題は、死んだらどうなるのかということだと思います。それは常に無意識のうちに取り組んでいることですが、私たちの日常生活では、比較的平和な都市に住んでいると、死とは無縁になってしまいます。明らかに戦場ではそうではありません。しかし、一度物語を作り始めると、映画ではよくあることですが、主人公や脇役の死があります。実際のところ、私は子供の頃よりも、死とは何かということがはっきりしていません。だから、子供のような疑問が残ります。死んだらどうなるの?死んだらどうなるのか?何もないだけなのか?死んだ人とコミュニケーションをとる方法はあるのだろうか?そして、私が幽霊を使ったり、あの世とコミュニケーションをとったりするのも、同じような疑問への執着の一部だと思います。

JO’R

あなたの映画を見ていると こういうことも調べたくなるわ エジソンのサイコフォンのことは、『降霊』の中で聞くまで知りませんでしたが、それを3日間かけて調べさせられました。新しい映画を見るたびに、その努力が報われます。

KK

だからこそ、映画作りは魅力的なんでしょうね。日本で何かを作ったのに、アメリカの人はそれに夢中になっている。もちろん、一人で映画を作っているわけではありません。基本的には、クルーや俳優がいて、風景があっての共同作業なんです。一つ一つのシーン、一つ一つの映画は本当に一度きりの組み合わせで、記録され、表現されているわけですが、その意味ではもちろん、海外でどのような反応があるのかはわかりません。そこが面白いところでもあります。

1 1970年代初頭までの日本のスタジオシステムは、中世紀のハリウッドとよく似ていました。個人的な表現の余地があるのは、自分が担当するジャンルの映画の中でどのように仕事をするかに限られていました。これは黒沢の初期のキャリアにも当てはまる。黒沢は「ロマンポルノ」(ヌード映画に相当するもので、日本の映画製作者が最初に立ち寄るのはいつものこと)やVシネマ(欧米よりもはるかに普及しているビデオ直撮り映画)に移行していった。三池崇史のような人気監督も同じようにキャリアをスタートさせた)を経て、90年代に流行したジャンルへ。ヤクザ、ホラー、サスペンス。

時間の使い方、特に『蜘蛛の眼』とそれに付随する『蛇の道』で黒沢監督と最も比較されるのは、ニコラス・ローグの『バッド・タイミング』、ニコラス・ローグとドナルド・キャンメルの『パフォーマンス』、ジョン・ブアマンの『ポイント・ブランク』の2作品である。これらはいずれも、直線的な "外側 "と同調していない "内側 "を明らかにすることで、その一部が表現されているという心理レベルを共有している。

3 カールハインツ・シュトックハウゼンに「どうやってやったのか」と聞かれたモートン・フェルドマンは、「音を押し回さない」と答えた。

4 第二次世界大戦後、日本がアメリカに依存し続けることへの国内の反発が強まったのは、1951 年に締結された日米安保条約(AMPO)に象徴されている。冷戦がエスカレートし、日本経済が回復し始めると、国内の反対派はますます強硬で声高になり、条約によって成文化された日米関係に内在する権力の不均衡を否定した。1960年5月の条約再批准投票に向けて、労働組合、学生、芸術家、知識人、社会主義者などの連合体によって大規模なデモが組織された。大規模な抗議行動が暴力的になり、反対派の全面的なボイコットが行われたにもかかわらず、条約は、日本が1951年に不本意ながら署名したものと本質的に同じ文書として再批准された。この闘いは、戦後日本の決定的な出来事であった。映画の分野では、当初は契約監督だった大島渚の作品が、反対同盟が感じた叫びを最も強くしていた。このことが、60年代後半のインディペンデント映画の重要なグループにつながっていったのである。大島のほか、今村昌平(独立したもうひとりのスタジオ監督)、足立正生(映画界の政治的な力を結集させた、最高の脚本家かもしれない)、深作欣二(東映スタジオのために政治的な怒りの爆発的な暴力団映画を作った)、吉田喜重、若松孝二らは、日本映画に抗議のためのまったく新しい環境を作ったのである。

5 19世紀後半にトーマス・エジソンが死者から生者へのコミュニケーションのために追求した発明である「サイコフォン」は、現在では主に超常現象やオカルト社会で研究されている。しかし、その主な原理は、死後も話し手の声を残すことを目的とした初期の音声録音技術の背後にある主流の動機と一致していた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?