唐突に麻雀上達したくなって戦術書20冊読んでみた

麻雀のルールと役自体は15年前高校生くらいのときに覚えたが、友人付き合いや会社付き合いのセットでたまに集まる程度にしか打ったことがなかった。

とりあえず放銃しすぎるとラスになるので「聴牌したら立直」「先制立直されたらオリ」くらいの感覚で絵合わせゲームを楽しんでいた。シャンテンなんて単語はよくわからず使っており、なんとなく見た目がいいとか染まって綺麗だとかならもちろんフルゼンツである。

2020年9月頃、ネットの友人達とネット麻雀する機会が連日発生し、ちょっと上達してみたいな?という気持ちがでてきたので雀魂の段位戦に潜るようになり、戦術書を読み始めたらハマってしまった。

2020年10月半ばからフリー雀荘にも手を出すようになり、近所のピン東によく出かけるようになった。もちろんピン東の常連になるような客層を相手によい平均順位を出せるわけもなく、お金を払って強い人とリアル打ちの練習をしてもらう感覚で通っている。メンバー3入り、麻雀プロが入った卓も上等である。強い人たちから見ると邪魔だと思うので、せめてマナーのよい謙虚な心構えの客として卓に座ることを心がけて遊びに行っている。あと嫁が趣味にお金を使うことに寛容で非常に助かる。非常~~~に助かる。

2021年1月現在、雀魂の玉の間東南戦に潜り雀聖を目指している。

4ヶ月で20冊といえば週1ペースで1冊読んでいることになるが、多少考え方がレベルアップしてからでないと理解が追いつかない本がたくさんあったので、実際は戻って読み返して戻って読み返して別の本読んでからまた読み返してというフェーズが多々多々発生している。1度読むだけでモノにできる天才になりたかった。

似たような初心者が周りに現れるかもしれないので紹介できるようにメモがてらここ4ヶ月で読んだ本の記録を残しておく。ついでにnoteってもんを使ってみたかった。

ここまでの文章で経験値と実力が大したことないのは理解いただけると思うが、そういう素人目から見た書籍の難易度(易・普・難)と実用度を5点満点で素直につけていこうと思う。ここで言う実用度とは「現時点での自分の伸びしろが埋まった気がする!」という完全主観の感覚のことだという前提で。実用度が低いからショボいということではなく、そもそも読み手がショボいのである(重要)。「まあ・・・おまえらじゃわからないか。この領域《レベル》の話は」ということね。難の本は一通り読了はしたが、理解があまりにも浅いため理解のために後日2周目を読んでいる、または読むつもりでいる本となる。易と普の本は定着させるために読み返している。

順番は購入した順

1. これだけでOK!麻雀初心者が最速で勝ち組になる方法 (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/09/17

難易度:易 実用度:5

まず「麻雀強者とは?」という話から入る。"当たり牌をビタ止めし、美しい高打点をアガる"という初心者にありがちな強者像を否定し、放銃を悪と思わないようにといった丁寧な導入で始まる。

麻雀はプラスとなる選択を行うゲームであり、正解の打牌や鳴きが必ず存在する。100点の選択をし続けられる人は存在しないが、その中で初心者でも簡単に取れる70点の選択を取りこぼさないよう重要度の高い頻出セオリーを言語化した書籍となる。

2. 麻雀 傑作「何切る」300選

購入日:2020/10/10

難易度:難 実用度:3

実用度3なのは実用できるレベルに自分が達していないからであり、半年後は5をつけているんじゃないかな。つけれたらいいなってかんじ。何切る系のいいところは外出したときとかちょっとした待ち時間にパッと読めることろ。文字の多い戦術書は結構気合入れないと読めないし記憶に残らないが、何切る系は受験勉強で言う単語カード見てるイメージなので積み重ねで頭に残っていく。

選択の理由と他の打牌候補とそれぞれの受け入れ枚数が書いてあり、毎ページで3回ナルホド~!ってなれる。確率的に実践で同じ牌姿は出現するわけではないが、考え方やセンスを鍛えられる。

が、正直難しかった。後から知ったが、7番目に購入した"何切る301"と8番目に購入した"ウザク式麻雀学習 牌効率"のウザク本2冊を読んでから挑戦するような内容だったらしい。出版順で判断せずに難易度順に緑→赤→青で読んだほうがいい。

3. 科学する麻雀

購入日:2020/10/12

難易度:普 実用度:3

数字で麻雀の正解を探し、オカルトをバスターする本。計算式がたくさんでてくるのでそのへんは流し読みした。

例えば親リーに七対子で危険牌を切っていい待ちにするか、現物を切って悪い待ちにするか、気持ち的には後者をやってしまうが前者が局収支的に正解らしい。

確率を覚えるための本という印象なので、どっちがよかったのかな?という答え合わせのために自分の牌譜を見ながら読む本になりそう。

4. 真剣 実録!!フリーで1000万貯めた男 (近代麻雀コミックス)

購入日:2020/10/18

難易度:易 実用度:2

佐々木寿人プロをモデルにした麻雀漫画。1話目のタイトルが「リーチ!リーチ!リーチ!」で、流石は先日のMリーグで1半荘に11回リーチをかけていた男ってかんじである。寿人プロの▲25000の状況でもブレないメンタルがすごい。推せる。漫画なのでさくっと読めるし普通に麻雀漫画として面白かった。

実用性については他の戦術書のほうが同じことを詳しく説明しているので漫画として楽しむということで実用度は2とした。

5. 手牌が透ける!? 麻雀鳴き読みの極意 (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/10/29

難易度:普 実用度:5

そろそろ初級者と中級者の間を自称してもいいかな?と思った頃に読むレベル。この頃は雀魂のメインアカウントが雀豪に到達して東風戦専用のサブアカウントで遊んでおり、(体感で)卓の副露率が東南戦に比べて高くなっている気がしたのでちょうどいい時期だったと思う。

役牌バックを仕掛けた人の河の特徴や、副露でトイツほぐしが発覚したあとの手出しで待ちを絞れることが増えた。「なんかあのへんアカン気がする。あっやっぱり」みたいなレベルだけど。

食い延ばしの鳴きについては知識がなかったので、和了が早まるための鳴き方も学習できた。

6. 世界最強麻雀AI Suphxの衝撃 (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/11/03

難易度:難 実用度:1

最強のAIであるSuphxを最強の人間であるお知らせ天鳳位が解説していく本。正直買うタイミングを間違えすぎている。

強くなってから読んだら実用度5になるに違いない。一通り読んだが3%くらいしか吸収できてないのでもうちょっと上達するまで棚でお待ち頂いている。

7. 麻雀 定石「何切る」301選

購入日:2020/11/07

難易度:普 実用度:5

2番で紹介した何切る300の難易度を落としたバージョン。これくらいならそこそこ正答できてパッパと読み進めていけるのでモチベーション維持によい。待ち時間とかに適当なページを開いて解いたりしている。

301選(可能なら300選も)が牌姿を見た瞬間に感覚で正答できるようになったらフリーでも善戦できる確率が上がるのではないかなと思ってちょくちょく読むようにしている。

何切る本は特に電子書籍で買ったほうがいい。良質な何切るアプリがスマホにインストールされることになる。

8. ウザク式麻雀学習 牌効率

購入日:2020/11/11

難易度:易 実用度:5

初級者が感覚でやっているであろう、ターツ・メンツ・複合系の比較を理屈で解説してくれる。テーマにフォーカスしやすい何切る本。YouTubeなどにもこういうターツ比較の指南動画は多々あるが、密度がダンチなのでじっくり腰を据えて学びたいという初級者はこの本で勉強したほうがいいと思う。

9. 麻雀・鉄押しの条件 ―3人の天鳳位が出す究極の結論― (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/11/12

難易度:普 実用度:3

天鳳位に「この状況で押す?押さない?」をひたすら聞いて議論しているのを眺める本。天鳳位が考える押す理由、押さない理由を引き出しに入れることができる。セオリーとしては押さないけれどこの状況なら押す、というセオリーで取れる70点の選択を超えるために必要な考え方を学ぶ本。

最近は体感で(特にフリーで)オリ寄りになりすぎてる気がするからもう一度読もうと思う。この本で上位勢の考え方を学ぶのはとてもアリ。限定条件でない一般化された状態での局収支的な話ならば後述する堀内システムのほうが情報量が多い。

10. 絶対にラスを引かない麻雀 ~ラス回避35の技術~ (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/11/12

難易度:普 実用度:4

天鳳や雀魂のようにラスのマイナスだけが極端に重いルールでの戦い方を学ぶ本。フリーのトップ取りゲームではマイナスになる選択が多いと思う。気がする。素人目線ですが。

局収支はマイナスだとしてもラス率は下がるという戦略を知ることができる。24000点持ちの4位より100点持ちの3位のほうが偉い天鳳や雀魂のルールでは局収支よりもラス率の低さが強さの指標になるので、ネット麻雀でレートを上げたいなら重要な知識だと思う。

実践編では天鳳位が解答しており、たまに天鳳位同士で異なる選択肢を取る。超上位勢同士でも選択がブレる麻雀とかいうゲームは一体なんなんだ。

疲れてきたので余談として雀魂の戦績

- 2020/09/20

9月の上旬から雀魂の段位戦に潜るようになり9/20に雀傑に昇段。金の間で遊ぶようになる。銀の間までは先制リーチする!先制リーチきたらオリ!の2択だけで半荘の連帯率70%とれるくらいのレベル帯だったので勉強する前でもサクサク進んだ。金の間から明らかに周りの速度と打点が上がってちょっとビビっていた。

- 2020/10/09

雀豪に昇段。玉の間で遊べるようになった。

雀豪にはなったが、ピン東フリーの皆さんが強すぎたので東風戦の練習がしたくてサブアカウントを作り始める。

- 2021/11/21

東風縛りのサブアカウントが124ゲーム目にて雀傑に到達。金東で遊ぶようになる。

- 2021/01/11

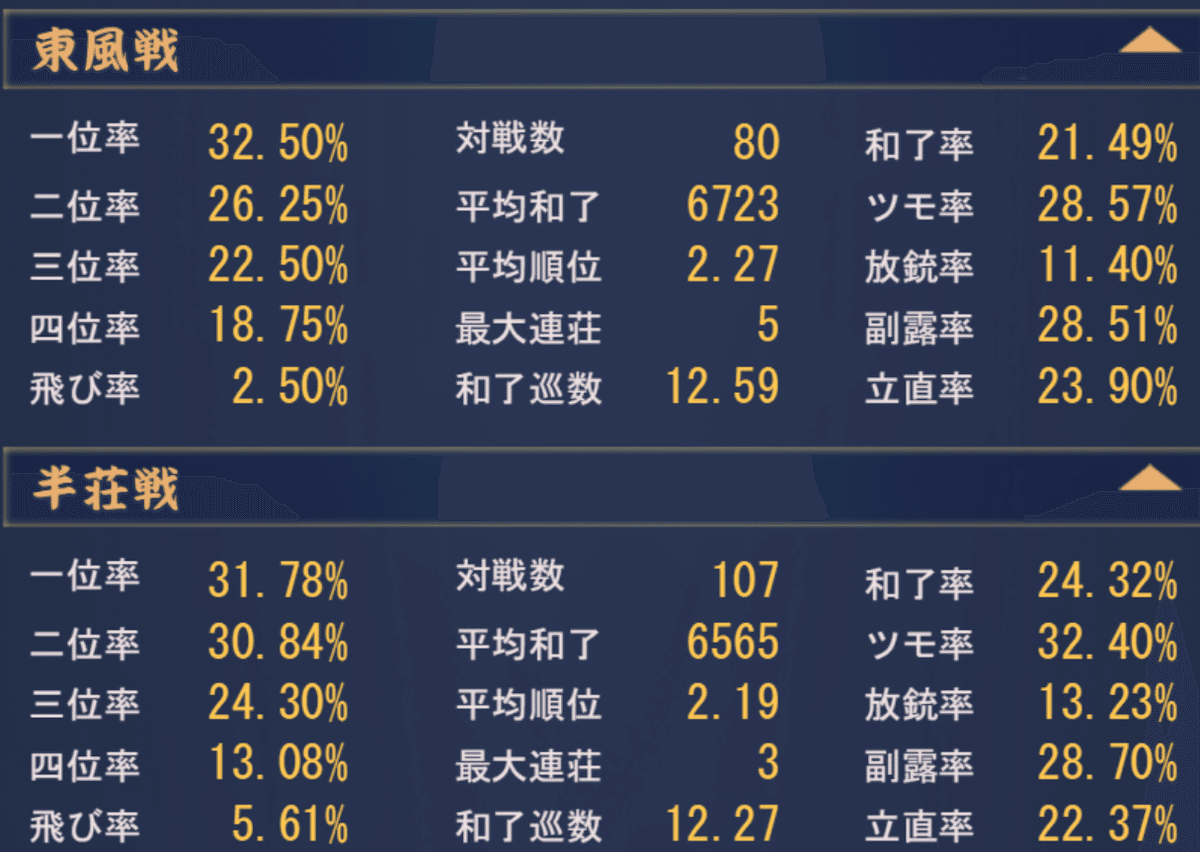

東風縛りのサブアカウントが310ゲーム目にて雀豪に到達する。到達時点のは撮ってなかったがちょうど300戦のときにスクショ撮ってた。

ここまでインプット:アウトプット=2:8くらいの割合で過ごしていたと思う。気持ち的には1:1だけど対局時間が長いので。というか腰を据えてインプットするぞ!!って思っててもある程度読んだら打ちたくなってきて段位戦を予約またはフリーにGOしてしまう。今はメインアカウントに戻り、玉南でたまに遭遇する雀聖にビビりながら雀聖目指してポイントを地道に稼いでいる。減ってはいないが、ポイントの伸び方がやはり金の間と比べて明らかに悪いので座学の時間を増やす必要があるなあと思っているところ。

閑話休題

11. 「統計学」のマージャン戦術 (近代麻雀戦術シリーズ)

購入日:2020/11/20

難易度:普 実用度:4

次に読むことになる12番と13番の「フリー麻雀で食う」シリーズを数字と局収支のグラフで肉付けして細かくしたようなノリの本。フリーだけでなく天鳳段位戦における和了価値指標の表が乗ってるのがオオ~~~ってなったポイント。ここだけでも十分実用度が高い。

正直細かい数字は覚えられないので、大雑把に雰囲気だけ覚えて実際使うシーンが来たら読み返すっていう運用がよさそう。

12. 純黒ピン東メンバーが教える フリー麻雀で食う超実践打法

購入日:2020/11/27

難易度:易 実用度:5

出版日を見たら2015年だったので最新の書籍とは多少方向性が違うところもあるかもしれない。小難しい数字で語るのではなく、各ページに「こういうときはこうしろ!」というわかりやすい見出しと中身で構成されており、単純に立ち回りの引き出しがどんどん増えていく感覚になる良書。

13. フリー麻雀で食う 上級雀ゴロゼミ

購入日:2020/11/28

難易度:易 実用度:5

12番と同じ人の本。構成は前作と似ている。内容は読み・鳴き・押し引きにフォーカスした項目が多い。こちらも取れる選択肢が増えていく感覚が楽しくてサクサク読み進められる良書。

なおフリー行ったときにこの本に書いてあったのを真似て大トップでカッパギリーチを狙ったら、クソデカ放銃して着順落としました。

14. 麻雀麒麟児の一打 鉄鳴き

購入日:2020/12/01

難易度:易 実用度:2

堀内さんの徹底したアガリに向かう思考が見られる2015年に出版された本。現代麻雀はもうちょっと打点寄りじゃないかな?という項目もいくつかある気がした。速度重視の鳴き方を引き出しに仕舞うことができる。

15. 鬼打ち天鳳位の麻雀メカニズム (マイナビ麻雀BOOKS)

購入日:2020/12/05

難易度:難 実用度:2

天鳳位が息をするように行う自然な打牌をシステムとして言語化した本。感覚でやっていることが理屈に基づいた合理的判断だった、っていうのは自分も長年ゲーマーとして生きてるのでよくわかる。麻雀とかいうゲームのてっぺん遠すぎ~ってかんじ。

牌姿と解説が結構離れているのと、単純に文章量が多いため読むのに結構な気合が必要。しかし読むのに気合が必要なのは実力が足りないせいで理解のためにリソースを消費しすぎているからだと思う。もう少し上達した頃にまた読むので棚に待機。

16. 令和版 神速の麻雀 堀内システム55

購入日:12月中旬(書店で購入したので日付を忘れた)

難易度:普 実用度:5

至るところに局収支のグラフと確率の表があり、麻雀をシステム化するための知識が詰まっている。狭いところに牌姿の例がたくさん書かれており、判断基準を頭に叩き込むことでかなり強くなれる気がすると思えた本。ただしそんなポンポコ記憶できる頭は持ち合わせていないのである。ちょっとずついきますね。

局収支を考慮したリーチ判断や押し引きに関してはこの本を読んでおけば間違いないんじゃないかと感じた。多分あと3周くらいすると思う。

17. アガリ率5%アップ何切る (近代麻雀戦術シリーズ)

購入日:2020/12/28

難易度:普 実用度:5

ロボやらサイボーグやら言われる小林剛プロ監修の多面張に特化した何切る本。ネットならいいが、フリーで多面待ちに遭遇すると高確率で「スイマセン」となる自分には大変ありがたい書籍。何度も読み返して多面張でスイマセンを言わなくて済むようになりたい。

清一色聴牌の打牌を即答したらメッチャカッコイイやん!別に誰も見てないけど!

18. 超実践 麻雀「何切る」「何鳴く」ドリル

購入日:2020/12/31

難易度:普 実用度:5

1問ずつに対談形式でよくない考えとよい考えを読める。何切るは結構正答できていた。何鳴くとリーチ判断の問題が豊富でドリルとして身になるな~と思えた本。打点と速度のバランスが取れた判断をする書籍だなと感じた。それが正しいかどうかは自分の中に判断基準がないのでさておき。

19. 麻雀手役大全 (近代麻雀戦術シリーズ)

購入日:2021/01/06

難易度:易 実用度:1

役ごとにどんな牌姿で狙うべきかを解説した本。結構細かいので辞書みたいな扱いができそう。実戦だと牌姿→役というフローが本書だと役→牌姿となるので逆引き辞書となり、ちょっと引き出しから出し辛いなという印象を受けた。

著者のマガジンは大変にタメになるので、書籍のスタンスが自分に合わなかっただけだと思われる。

20. トッププロに聞いた 麻雀「読み」の神髄

購入日:2021/01/07

難易度:普 実用度:5

リーチ超人村上淳プロの実戦での「読み」を対談形式でひたすら掘り下げる本。おもしろくて今月買ったばかりだがもう2周読んだ。切り順、点数状況、場況、打点という様々な視点を複合して1打の解答を導くプロの手順を知ることができる。村上プロの読みが真似できるわけがないので、低レベルな自分としては「視点を引き出しに入れる本」という認識。「そういえばこういう視点で見ると」という引き出しが実戦で出てきてくれるように何度も読み返したい書籍。

今の自分では河にリソースをそこまで割くことはできないが、リソースを割く価値の高さを知れたことはかなりプラスだと感じる。

21. 実戦でよく出る!読むだけで勝てる麻雀講義 (近代麻雀戦術シリーズ)

購入日:2021/01/20

難易度:易 実用度:4

YouTubeでゆうせーの麻雀講義チャンネルが牌譜検討配信しているのを偶然見かけ、その内容が面白かったので概要欄にあった本書を読んでみた。

生徒の質問や悩みに対してゆうせーさんが講義するという形式で書かれており、サクサク読み進めることができる。1日で読み終わった。特に印象に残ったのは河から相手の進行速度をS,A,B,Cで評価していく、というシステム。相手の捨て牌によって守備をどの程度考えた打牌をすべきかの指標が身についた気がする。読み終えたばかりなので実戦して再読したい。

番外. お世話になっているYouTubeチャンネル

- 千羽黒乃

全部のチャンネルで全部の動画観たいけど本当に時間が足りない。

現時点で最も観ていたのはうに丸麻雀ちゃんねる。日をおいて2度3度と見返した動画がいくつもある。

あとがき

2月に平澤元気さんとウザクさんが本を出すようなので鉄買い。

仕事・座学・麻雀関連のYouTubeチャンネル・Mリーグ観戦・雀魂・フリー雀荘とループしていただけで4ヶ月タイムスリップしていた。麻雀とはなんと恐ろしいゲームなのだろうか。

戦術本を読む前後で一番変わった視点はMリーグ観戦。2020年11月に観たMリーグと2021年1月に観たMリーグはまったく違うゲームだった。スポーツのようにわかりやすく映えてくれるわけではないので、観る側もある程度知識がないと良いプレーが判断できないんだなあと。おそらく来月のMリーグはまた違うゲームと感じられるのだろう。

今の所まだモチベーションは枯れてないのでもうしばらくは目に見える伸びしろが埋まっていく感覚を楽しんでみようと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?