太鼓を打つ腕の動かし方②鞭/手首と前腕の関係

ここまでの項で腕、手首、手、バチが一直線でなければならないことは散々書いてきました。それはいい音をならし、早いリズムにも対応できるための方法だったのです。太鼓を実際に打つ時も肘を支点として、作用点、力点を一直線にして・・・と言いたいところですが、ここではじめて一直線でない動きが出てきます。

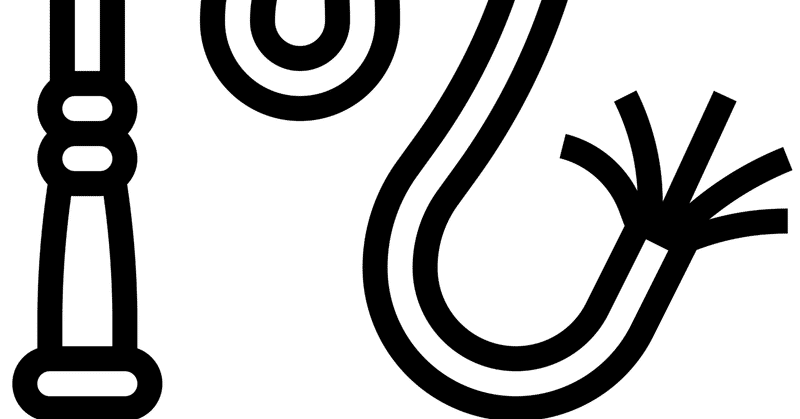

先ほどの「てこの原理」ではスピードがでないことが問題でした。そこで鞭の動きを使用します。

鞭は手に持ち、紐で繋がった先で相手を強く叩く武器です。先ほどのてこの原理により紐の先は手の動きよりも大きな範囲を動くことでしょう。しかし、同時に繋がっているのが紐ですので、さらにしなりが存在します。手よりも遅れて動くことで、スピードが増して目標物を打つこととなります。これが鞭の動きです。なぜ「しなり」が大きなエネルギーを生み出すのかは、ここでは説明しませんが、鞭を想像すれば安易に気づくことでしょう。

しかし、バチと前腕を繋いでいるのは手首と手であり、紐ではありません。そこで、手首と手で紐の代わりをおこなってあげる必要があります。

鞭の動きを観察すると力点(手)に比べて作用点(鞭の先)はかなり遅れて動くことが分かります。先ほどのてこでは力点(前腕)を動かすと一緒になって作用点(バチ先)が動きました。これが「しなり」となります。前腕をあげるのにバチ先がすぐに上がらないため、さらには鞭のように腕よりも遅れてバチ先が太鼓に当たるためには何が必要でしょうか。

ここで「手首」の出番です。動きというと意識をして「手首」を動かそうとするかもしれません。しかし、ここで取り上げる動きとはあくまでも慣性を助ける動きであり、つまりもともと蛇の目に留まっているバチ先がその場に居続けようとする力を指します。このときの手首の動きは腕の動きとは逆となるのです。構えているときは一直線で緊張していた手首をバチを振り上げるときになかば脱力し、バチ先に慣性をはたらかせ、腕の振りにおくれてついて来させるのです。手首を動かすわけではありませんが、結果として手首は小指側にすこし折れながら、指先は前腕の後を追う動きになります。手首よりもさらにバチ先は遅れてあがることとなります。

頂点に移動した前腕は切り返しを迎え、振り下ろす動作に移ります。このときも、慣性に逆らってはなりません。バチ先は先ほどまで上に動いており、切り返しの瞬間はいまだ上に動こうとしています。手首でそれを制御しようとすれば止めることも出来ますが、先ほどの脱力は継続していますから、バチ先は上に残ろうとするのです。前腕を振り下ろすのに少し遅れて手首が親指側に曲がります。なぜならば、バチ先は上に残ろうとしながらも、前腕は下に移動しているからです。手首は関節です。つまり、二つのものをつなぎ合わせている箇所ですから、鞭のしなりのような役目を果たします。

このように手首を脱力することで、先ほどの一直線が崩れることとなるのです。構えた時は一直線、動き始めたらば意識していないのに、結果として鞭のしなりのように動くこととなります。

ぜんまい仕掛けの猿のおもちゃが太鼓を叩くのを見たことがあるでしょうか。猿のおもちゃには手首が存在しません。鞭の動きができず、腕とバチが一直線のまま太鼓にアタックするため打ち抜くことはできないのです。手首を柔らかくと指導されることがあるかもしれませんが、このような役目を果たすために手首は存在をしており、決してテコの支点や力点になることはないのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?