“二つの顔” を楽しむ<ピカソ展>

国立西洋美術館で開催中の<ピカソとその時代展>。

ベルクグリューン氏のコレクションに大興奮し、その見どころを「余すことなく」記事にしよう!と、10日前から投稿準備を始めていたのですが…。私には無理でした(涙)。

なので、「掻い摘んで」ザックリと投稿します。

私が勝手に決めた 今回の鑑賞テーマは、

“二つの顔”

です。

********************

【序章〜ベルクグリューンと芸術家たち〜】

来日した97作品をコレクションしていたハインツ・ベルクグリューン氏は “二つの顔” を持っていました。

①ピカソら当時の画家たちと交流を持ち、その作品を自身の画廊で扱うことで財を築いたという「画商」としての顔。

そして、

②「これだ!」と気に入った作品は、売らずに自身の手元に残していったという「コレクター」としての顔。

つまり、画廊を営みながら自らのコレクションを増やしていく『最高の顧客は自分自身』(←ベルクグリューン自伝の日本語タイトル)というわけです。

私ごとに例えると。。。

「仕入れた古着を誰よりも先に吟味し、その中に自分のお気に入りを見つけたら他人に売らずに自分のクローゼットに仕舞い込む…そんな古着屋さんの経営者になりたいなぁ」と以前 真剣に思ったことがあります。

↑ 例える規模が小さくてお恥ずかしいですが、感覚は似ているのではないでしょうか。

++++++++++

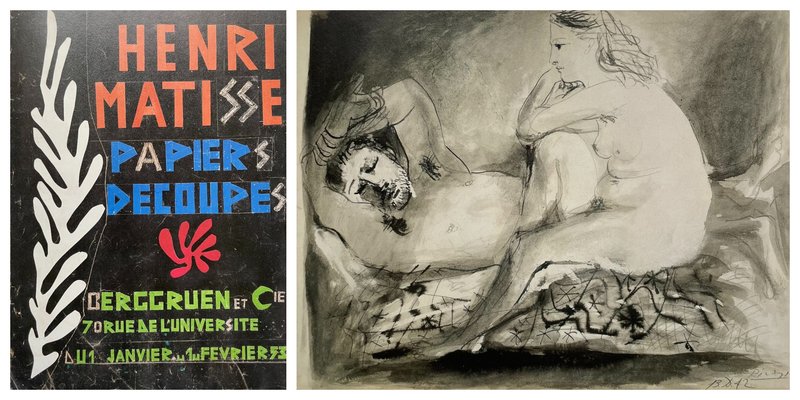

序章に並んだ2つの作品は、彼のそんな “二つの顔” の象徴です。

右)ピカソ『眠る男』1942年

[①画商:マティスの「切り紙絵」]

当時はまだ「絵筆を持てなくなった老人の手遊び」程度にしか思われていなかったマティスの「切り紙絵」。そんな「切り紙絵」「だけ」の展示会を最初に開催したのがベルクグリューン画廊だというのですから、やはり ①画商として先見の明があったのですね。

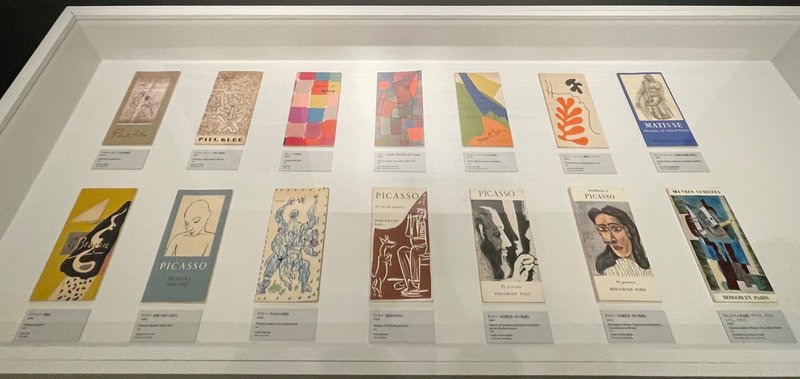

この作品のすぐ左にある展示ケースには、ベルクグリューン画廊で開催された美術展のパンフレット(実物)が並んでいます。

現代なら、大きな美術館で何十万人もの観客動員が見込める美術展です。

贅沢✨。

①ピカソをはじめとする「時の人」と交流を持ち、身につけた審美眼と経験を生かして大成功を収めたベルクグリューンは、大変優秀な画廊経営者だったのですね。

[②コレクター:ピカソの墨絵]

先の画像・右)ピカソ『眠る男』は、②ベルクグリューンが自らのために手元に残した(=コレクションした)最初のピカソ作品だそうです。

優しい眼差しを送るドラ・マールの傍らで眠っているピカソは、きっといい夢を見ているのでしょう。

ベルクグリューン氏は、晩年までコレクション作品の購入と放出を繰返し、最終的には 最も敬愛した ピカソ、クレー、マティス、ジャコメッティの作品、そしてこの4人が共通して師と仰いだセザンヌを中心にしたコレクションを作り上げたそうです。

より望ましい作品を購入するために、交換・売却した作品には、ゴッホ、スーラ、そしてセザンヌの一部も含まれていたというのですから驚き!

また、パウル・クレーの90作品をメトロポリタン美術館に寄贈した、という記述もありました。手放したコレクションを集めた展示会を開催しても素敵かも…。

++++++++++

今回の【序章】は…。

①画商として審美眼の高いベルクグリューンが、

②生涯をかけて作り上げた粒よりのコレクションなのであるから、

続く【第1章】からの展示作品がいかに質が高く素晴らしいか!

という美術館からのメッセージですね。

しっかり受け止めましたぞ。楽しみで胸が高まるのです。

********************

【第1章 セザンヌ〜近代芸術家たちの師〜】

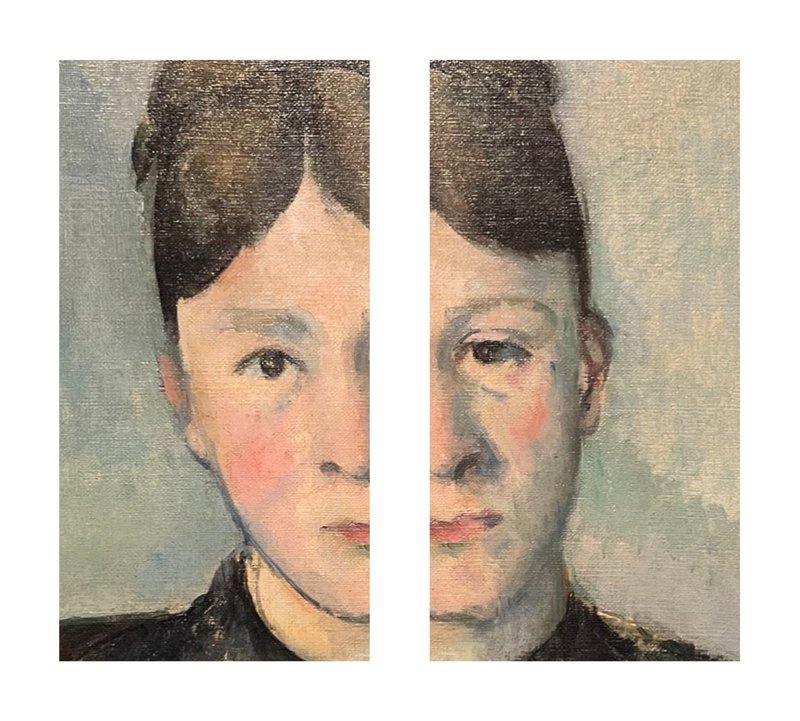

うまく言葉にできませんが、その魅力に惹きつけられて その場から離れられなくなる作品です。

少し細長い「卵」型の顔をしたセザンヌ夫人がこちらを見ています。

向かって左半分(夫人の右顔)の若々しい “凛っ” とした美しさと、向かって右半分(左顔)の疲れて少し老けた表情は、まるで別人。二人の人物を描いて合成したようにさえ感じます。

ピカソ、ブラックらに受け継がれれるキュビスム的表現 =1つの対象を複数の視点から捉えて表現する方法を探っていたというセザンヌ。

画家セザンヌの表現方法はもちろん素晴らしいのだと思います。

しかし私は、彼が目の前の対象が持っている本質的 “多面性” をしっかり捉える力に長けていたのではないかしら、と感じます。

セザンヌ夫人が見せるいろいろな表情の奥に隠された、セザンヌしか知らない夫人の “二つの顔” をしっかり感じ取り、捉え、そして描き上げた作品。

「うん、うん」と勝手に納得して大満足なのです。

********************

【第2章 ピカソとブラック〜新しい造形言語の創造〜】

右)ピカソ『裸婦(アヴィニョンの娘たち)のための習作』1907年

今回展示されている画像・右)の習作は、かの有名な『アヴィニョンの娘たち』(画像・左)の右奥でカーテンを開けている女性ではありませんか!

天才ピカソは下書きや習作などの準備をせず、いきなりカンヴァスに思いつくままをぶつけているようなイメージを勝手に持っていました。

[キュビスム]の出発点とも言われる『アヴィニョンの娘たち』は習作の積み重ねで生み出されたのですね。

知らなかったピカソの一面を見せてもらいました。

********************

【第3章 両大戦間のピカソ〜古典主義とその破壊〜】

この二つのピカソ作品、好きです。

画像・右)は、木炭とパステルを使って画面いっぱいに描かれた『雄鶏』。

大地に脚を踏ん張り、鳴き声を上げる堂々とした立ち姿に安定感があります。じっとみていると人間の顔のように思えてきました。何かを訴えていますね。

右)ピカソ『雄鶏』1938年

画像・左)ピカソの[新古典主義時代]に描かれた『座って足を拭く裸婦』(画像・左)は、「ぼや〜っん」とした印象を受けます。

何が「ぼや〜っん」なのかうまく例えられないのですが、まだ文明が発達していない別の惑星に住む異星人を描いたような…時間的にも距離的にも遠く離れた星のおとぎ話を描いたような…。

この不思議な印象は、3年前に訪れたピカソ美術館(パリ)で大好きになった作品と同じです。

左)『海辺を走る二人の女』1922年

右)『水浴』1918年

やはりこれらも不思議な世界。。。ピカソ[新古典主義]の作品には、ピカソ星のピカソ人が描かれているのです。

スーラがスーラ星のスーラ人を描いたのと同じように。。。

++++++++++

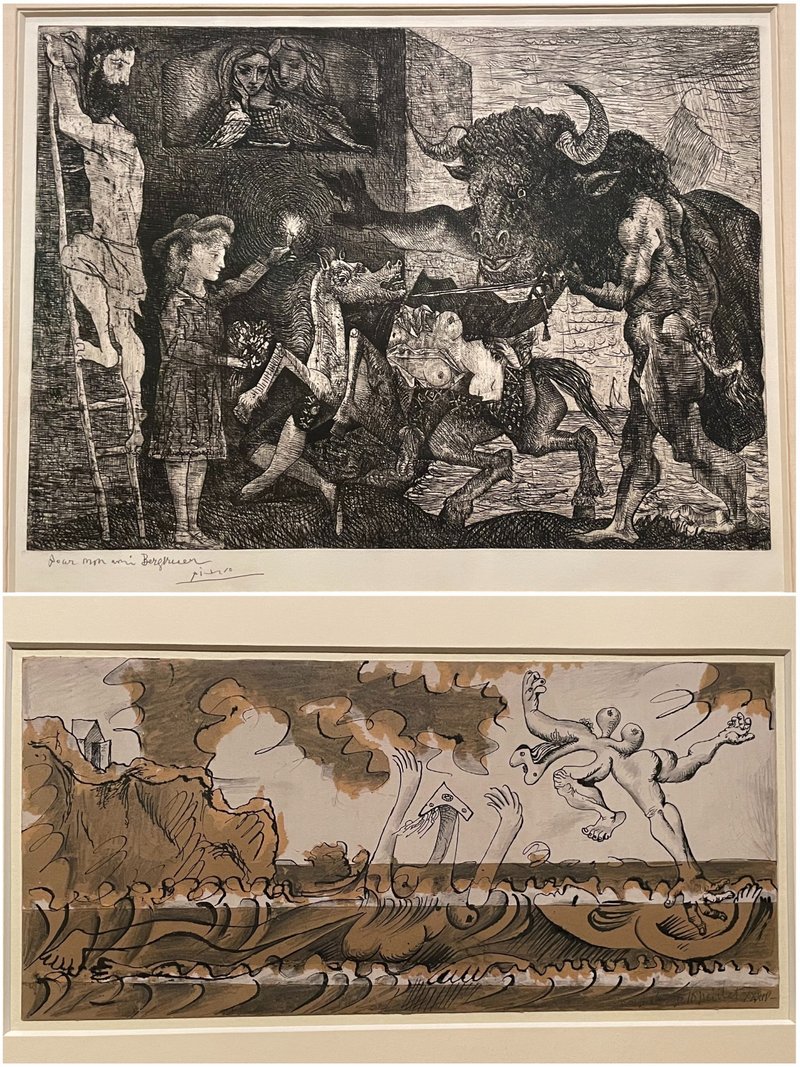

自宅を訪れたベルクグリューンのために、亡くなる4年前のピカソが鉛筆でサインと献辞を書いたのが 画像・上)『ミノタウロマキア』。

版画下のマージンに「わが友 “ベルグリューン” に」とあります。

ベル「ク」グリューンではなく「ベルグリューン」と名前の綴りが間違っていることが私にもわかります。面白い(笑)。

下)ピカソ『水浴する女たち』1934年

そして画像・下)『水浴する女たち』。

カンヴァスの右端で、最初の妻オルガ・コクローヴァが、愛人マリー=テレーズを海に沈めようとしている…という解釈がされているそうです。そんな話を聞くと少し恐ろしい図ですね。

嫉妬によるヒステリー発作をたびたび起こしていたという当時の妻・オルガに、ピカソは悩まされていたようです(もちろん原因は彼の女性関係にあるのですよ!)。

ピカソの作品は、彼が愛した女性たちによって創られ 変化を続けていったのかも知れません。

********************

という流れから(?)次は、

【第4章 両大戦間のピカソ 〜女性のイメージ〜】。

この時期、ピカソは妻オルガと別居、愛人ドラ・マールと生活を共にしていたものの、前の愛人マリー=テレーズとの関係も断ち切ってはいなかったそうです。

++++++++++

【第4章】のスタートを飾る次の2つは、ピカソがドラ・マールに贈った作品であったため、ドラが1997年に他界するまで世の中に知られていなかったのだそうです!

画像下・左)は、最も愛すべき女性(愛人)の地位を象徴する「花の冠」を、ピカソがマリー=テレーズからドラ・マールへと譲ったとの解釈がされているそうです。

色チョークと鉛筆で描かれたドラは、公式のパートナーの地位を厳粛な気持ちで受け取ったようですね。そして表面を引っ掻くようにしてできた白い輪郭線が、彼女の意志の強さを表しています。

右)ピカソ『緑のマニキュアをつけたドラ・マール』1936年

そして今回のポスター・ピースにもなっている『緑のマニキュアをつけたドラ・マール』(画像・右)。

モードな衣装、流行りのマニキュア…しかも緑色。自分の魅力を知り尽くしたドラ・マールは自信に溢れ、輝いています。

やや下からドラ・マールを仰ぎ見るような角度がいいですね。

気高く、エキセントリック、ちょっと傲慢だけど惹きつけられてやまない…。愛する人からそんな風に見られているなんて。。。羨ましい!。

ドラにとっても最高に幸福な時間だったのでしょう。彼女がこの作品を生涯手放さずリビングルームの暖炉の上に飾っていたという話を聞いて、納得です。

++++++++++

お次はこの2作品。

画像下・左)『多色の帽子を被った女の頭部』は、文字通り “二つの顔” を持つ肖像画です。

髪の色からマリー=テレーズであるとされるモデルは、ドラ・マールがトレード・マークにしていた「つば広の大きな帽子」をかぶっています。

この時期ピカソは、公式の愛人ドラと、いまだ関係を続けていた前の愛人マリーの両者に同じポーズを取らせ、二人を融合させるような作品を描いているそうです。うわーーっ、複雑すぎます(汗)。

向かって左半分の女性。髪や物憂げなポーズはマリーですが、その瞳はギラギラ輝くドラのように感じます。そしてその大きく輝く瞳を右側から静かに見つめている眼がマリーかしら…などと想像を膨らませるのです。

右)ピカソ『黄色のセーター』1939年

画像・右)『黄色のセーター』について、ベルクグリューン氏は、

「色鮮やかな衣装に身を包み、重厚な肘掛け椅子に堂々と座るドラ・マールは、まるで王座につく女王のようだ」

と語ったそうです。ふむふむ、貫禄がありますね。

ただ、ゴツゴツと変形したドラの手や、黄色いセーターの細かな描写から、少し神経質になっている心情が汲み取れます。

図録によると、この作品が描かれた1939年は第二次世界大戦が始まり、ピカソとドラは迫り来る戦争への不安と恐怖を抱えていたそうです。

なすすべもなく無表情で状況を見守る 左半分に描かれたドラを、向かって右半分のドラの瞳が客観的に見つめているようです。

そうか。ドラを通して、ピカソは自分自身の姿を投影しているのですね。

発見!

「対象を多視点から捉えた」作品と考えると難解なのですが、

◉ 二人の女性、

◉ 自分自身を客観的に見ている別の自分、

または

◉ モデルと画家(ピカソ)

といった “二つの顔” が描かれている!と思った途端、いろいろなことがわかって 楽しくなるのです。

描かれているその「描写」、「ポーズ」、「眼差し」を追いかけてアレやこれや想像を膨らませて鑑賞してきました。

++++++++++

そして気に入った作品がこちらの二つ。

画像下・左)『タンバリンを持つ女』には、タンバリンを揺り動かしながら、暗がりで舞っている女性が描かれています。

これは、「多視点から」とか「二人の女性」というより、女性が回転する躍動感を強く感じる作品です。後ろに跳ね上げた脚(画面右下)のブレは、シャッター・スピードをわざと遅らせて撮影したモノクロ写真のようです。面白い!

右)ピカソ『女の肖像』1940年

画像・右)『女の肖像』に描かれている 向かって左側のドラ・マールは、何かを思案し物思いに耽っているようですが、向かって右側のドラは無感情のまま冷たい視線をコチラに送っています。ドラの大きな瞳からギラギラした情熱を感じ取ることはできません。

ナチス・ドイツによってスペインに強制送還されることを恐れたピカソは、フランス国籍を取得すべく申請するのですが、却下されてしまいます。

その直後に描かれた本作は、沈んだ色彩やドラの正気のない瞳を通して、ピカソの絶望感が描かれているのですね。

私が観ているカンヴァス上に描かれたドラ・マールは、ピカソ自身。

↑ そう思って鑑賞し始めると、“二つの顔” を持つドラ・マールの不思議な肖像画から、自然体の、なんとも人間らしい美しさを感じることができたのです。

言葉が拙くて伝わりにくいですね。すみません。

++++++++++

【第4章】の最後にご紹介する作品はこちら。

画像・上)『横たわる裸婦』。

1938年12月、突然の坐骨神経痛の激痛に襲われたピカソは連日寝たきりの生活を余儀なくされます。寒さ、痛み、不安に襲われたピカソが描いたドラ・マールです。

今、私の目の前にはピカソが横たわっています。

同じ坐骨神経痛に苦しんだ経験を持つ私は、寒そうな部屋で横たわるゴツゴツした体のドラ(=ピカソ)を見ていると、どこからか「キリキリキリッ」という音が聞こえて 少し辛くなってしまうのです。

下)ピカソ『大きな横たわる裸婦』1942年

画像・下)『大きな横たわる裸婦』。

ドイツ軍に敗れたフランスで、4年間ピカソは作品発表を禁じられ、要注意人物として監視下に置かれます。孤独、苦痛、閉塞感、不安、絶望。。。

ここに描かれた女性の顔だけを見ると、目を閉じて静かに眠っているようです。

しかし両腕は緊張し、拳がギュッと握られています。下半身は大きくねじれて、両脚の筋肉は強張り、足の指も縮こまっているようです。踵から垂れる黒い絵の具は、苦しみや痛みのために流れ出た血液のようです。

狭い箱の中で、まるで蜘蛛の巣のようなベッドに捕らえらえて動けない女性はピカソ自身。目を閉じても緊張がほぐれることはなく、心身ともに安らかに眠れることはないのでしょう。

この時期のピカソはこんな夢をよく見ていたのかも知れませんね。

もうひとつ。

戦争の渦に巻き込まれて同じように辛い経験をしたコレクターのベルクグリューン。この絵を求め 最後まで大切にしていた彼は、ドラ、ピカソと自分を重ね合わせて鑑賞していたのかも知れません。

見ていると とても苦しくて息が詰まりそうになる作品ですが、目を背けてはいけないのです。

展示室のソファに腰掛けて、しばらく痛みを味わってきました。

********************

時代を描き、女性を描き続けた芸術家ピカソ。

愛する女性に自分自身を投影させた作品がとても魅力的に感じられるようになりました。

これまで、ピカソのことは「凄い!」としか思えませんでしたが、今回ピカソのことがちょっと好きになりました。

と同時にやはり彼の、時代を先取りした発想や ぶっ飛んだ描写は異次元!。

きっと違う星にピカソの分身がいて、アイディアやイメージを次々と地球人ピカソに送っていたに違いない!とも思ったのです(笑)。

********************

投稿が長くなってしまいました。

パウル・クレーの “二つの顔” についてはまた別の機会に。。。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?