いよいよ開幕! いよいよ第二章!

昨年12月に大阪まで足を運んだ<メトロポリタン美術館展>。

いよいよ明日、2月9日から始まる東京展のチラシをもらって来ました!

おーーーっ!。

メイン・ビジュアルは、ラ・トゥール(右)とドガ(左)。

大阪展はラ・トゥールとカラヴァッジョでしたね…。確かにこのドガ、魅力的でした。

そしてチラシを開くと…。

今回来日している 65作品すべてをひと目で見ることができます!

このパターンは<ロンドン・ナショナル・ギャラリー展>のチラシと同じですね。この大きなパネル版が欲しい✨。

チラシだけでもここまで違いがあるなんて、展示が楽しみです。

東京展もいきますからねー。

********************

さてnoteの投稿は【第一章】を終えていよいよ【第二章】に突入!。

公式ホームページ【第二章 絶対主義と啓蒙主義の時代】の説明がこちら ↓。

このセクションでは、君主が主権を掌握する絶対主義体制がヨーロッパ各国で強化された17世紀から、啓蒙思想が隆盛した18世紀にかけての美術を、各国の巨匠たちの名画30点により紹介します。

いやいや、堅苦しいことは抜きにして楽しみましょう!。

とにかく展示作品がもの凄い!

ルーベンス、ベラスケス、ムリーリョ、カラヴァッジョ、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール、プッサン、クロード・ロラン、ライスダール、フェルメール、レンブラント、ホッベマ、ヤン・ステーン、シャルダン、グルーズ、ヴァトー 、ブーシェ、フラゴナール、ヴィジェ・ル・ブラン、レノルズ、グアルディ。

単独で美術展が開催できそうなビッグネーム、しかも珠玉作品が…。こんなに贅沢な展示を落ち着いて観られるはずがありません。展示室内でも鼓動の高鳴りが止まりませんでした。

語りたいことは山ほどあるのですが、2022年がこの展示室だけで終わってしまいそうなので note では ざっくり感想を述べるにとどめます。

① 過去の note に投稿したことで、私が勝手に親近感を抱いている画家

ベラスケス、ムリーリョ、ラ・トゥール、シャルダン、ヴァトー、ヴィジェ・ル・ブラン …。

本当に感激しました。

② 個人的にまだ距離を置いている(好きになれていない)画家

フェルメール、レンブラント、レノルズ…。

今回の来日作品にやられました。ノックダウンです。

③ お名前すらよく知らなかった画家

グイド・カニャッチ、サルヴァトール・ローザ、シモン・ヴーエ、マリー・ドニーズ・ヴィレール…。

魅力的です。この機会に勉強させていただきたい。

**********

今回は、

① 以前 note に投稿するために資料を読んで、勝手に親近感を抱いている画家の作品について、“簡潔に” 。

+++++ ベラスケスと「工房作」+++++

まずはこの人、ベラスケスとその工房作品。

左)ベラスケス『男性の肖像』(1635年頃)

右)ベラスケスと工房『オリバーレス伯侯爵ガスパール・デ・グスマン(1636年以降)

左の『男性の肖像』は、長い間ベラスケスの工房作と思われていたのですが、近年、未完成であるもののベラスケスの「真筆作品」と見なされたそうです。

当然でしょう。だって…すごいですよ、これ。

単色バックのカンヴァス。ベラスケスの素早く的確な筆運びによって 男性に息が吹き込まれていくその過程映像が目に浮かぶようです。モデルに映し出されるベラスケスのまなざしが優しい✨。ぜひ実物をじっくり鑑賞してほしい作品です。

右はベラスケスと「工房作品」。

近くにいたご夫婦が「この額縁、すごぉない?(←関西弁)作品より額縁に注目してまうやろ!(←関西弁)」と少し大きめの声で話していました。

本当だ、額縁に八つの顔がある…。

お恥ずかしながら、私も作品より額縁の印象が強く残っています。

+++++ ムリーリョの聖母子 +++++

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ『聖母子』1670年代

これぞ ムリーリョ!

閉塞感に押し潰されそうになる私たちの心を癒してくれるムリーリョの聖母子像は、[宗教画]として100点満点!

清楚で美しい聖母が慈愛あふれるまなざしで我が子を見守っています。

純粋であどけない幼子キリストは、愛らしいだけではありません。その瞳には威厳が宿り、その仕草は美しく気品に溢れているのです。聖書を手にしたことがない私でも聖書の言葉を想起するような 神聖な気持ちになるから不思議です。

真っ直ぐな瞳で私たちに語りかけてきます「清らかな心でいなさい!」

聖母子像を「誕生」させたのがラファエロ であるなら

聖母子像を「普及」させたのがムリーリョ である

と言われている所以ですね。

+++++ 夢かうつつか…ヴァトー +++++

おっ!いらっしゃいましたか…。楽しみにしていたヴァトー 。

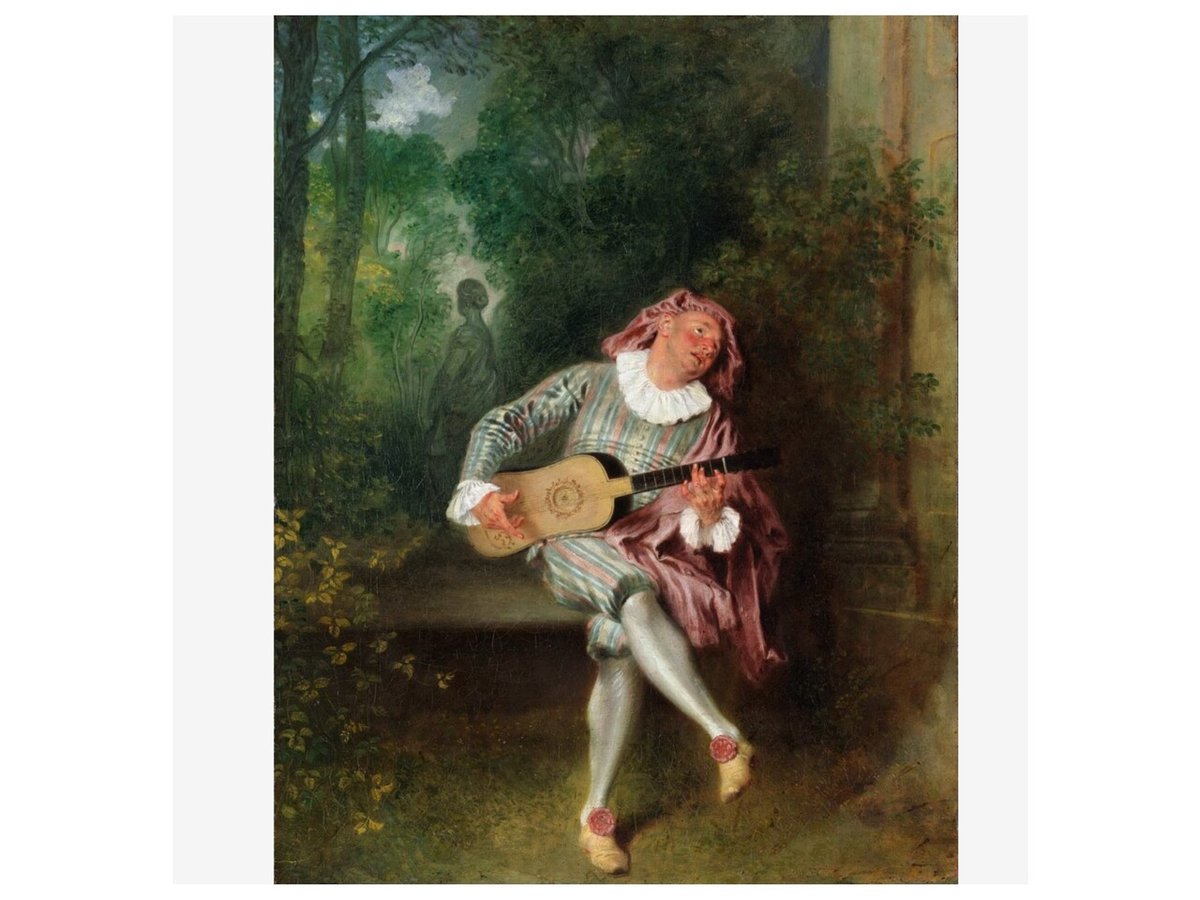

アントワーヌ・ヴァトー 『メズタン』(1718-20年頃)

新ジャンル【雅宴画】を確立したヴァトー(1684-1721年) は、演劇熱が高まっていたパリに出て、舞台絵や役者たちの優雅な立ち振る舞いを学びました。作品は、演劇のキャラクターの一つ “メズタン”。

体が弱く結核を患って36歳の若さでこの世を去ったヴァトーが描く【雅宴画】の情景に哀愁が漂うのは、現世の幸福がいかに移ろいやすく人生がいかに儚いものであるかを、彼自身が常に感じていたためかもしれません。

ギターを奏でる手や顔の部分の筆致や色調、そしてヴァトー ・プリーツと呼ばれる衣装のヒダは見どころですね。

夢かうつつか…作品から受けるアンバランスな感じや不安定感。この不思議な魅力はどこから来ているのでしょうか。

前回と同様、池上忠治先生の言葉をお借りしましょう。

[ロココ絵画]とは__(中略)__モーツァルトの音楽のように限りなく美しく、極度の洗練のために生命力の希薄さやその故の貴重さをさえ感じさせる。

典麗、優雅、気品、ほのかなメランコリーとアンニュイといった点で、数あるロココ画家のうちでもヴァトー の右に出るものはいないのである

以前の投稿で、ヴァトー 『ピエロ(ジル)』を鑑賞するときに聞きたいショパンのピアノ曲を見つけました。

『メズタン』と相性の良い音楽も探してみることにします。

+++++ シャルダン +++++

[ロココ絵画]の中で異色を放つのがシャルダン(1699-1779年)。

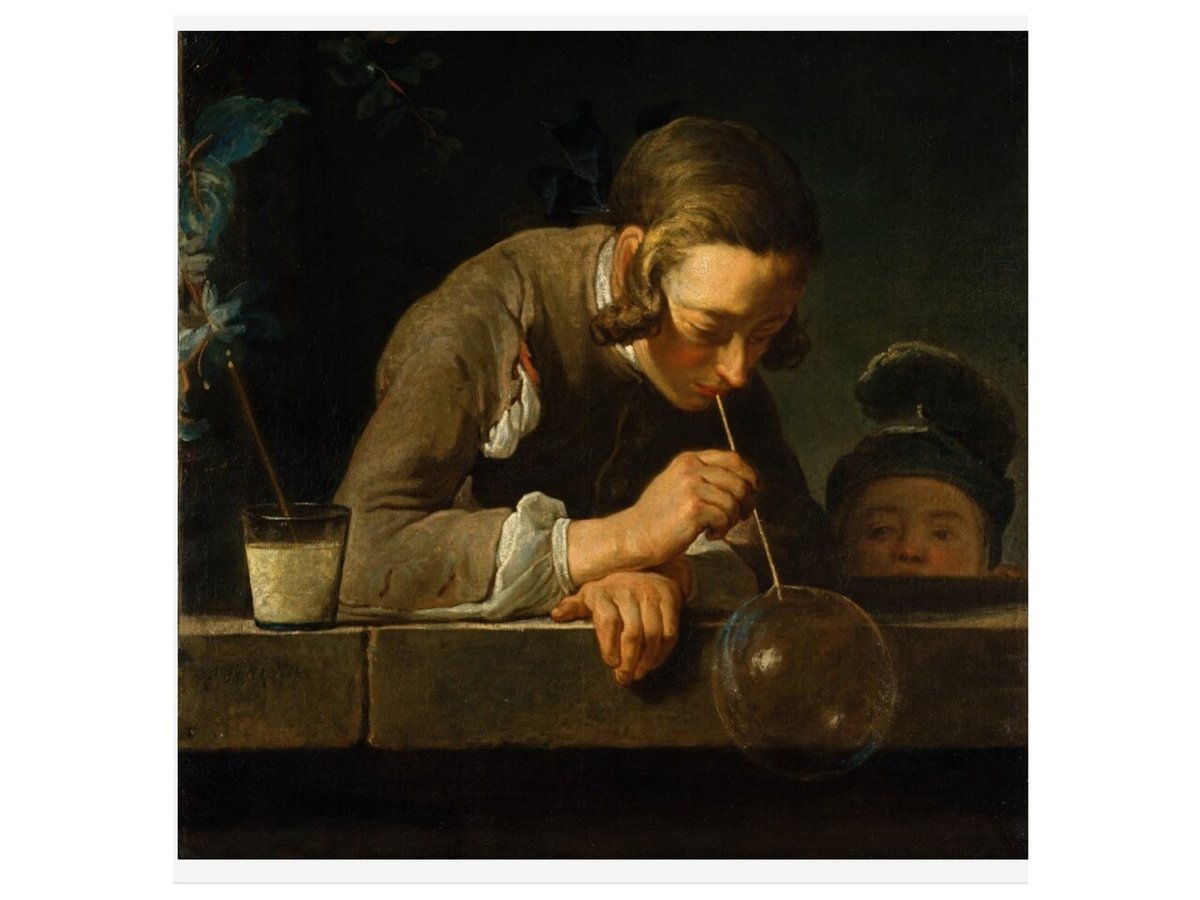

ジャン・シメオン・シャルダン『シャボン玉』(1733-34年頃)

彼が描く 市民の生活風景や静物に派手さはないのですが、物静かで優しい空気感が漂っています。控えめながら質実で丁寧な暮らしがそこにあります。

「そこに注ぐのは “空気と光” である。シャルダンの世界では、全てが繊細で優しい」とは、美術評論家ディドロの表現です。

「絵は絵具で書くのではない。心で描くのだ」(シャルダン)。

繊細なシャボン玉を描くのにふさわしい画家です!(←私見です)。

+++++ そして 、ラ・トゥール +++++

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1653年)

『女占い師』(おそらく1630年代)

不思議ですね。

ラ・トゥールの作品を観るときは、他の絵画と全く別の見方をしてしまいます。

他の画家が描いた作品と比べたり、美術史の流れの中に位置づけることもありません。私の中に【バロック】【ロココ】と同じように【ラ・トゥール画】というジャンルがあるようです(笑)。

きっと前回の投稿に際して ガッツリ資料を読み込んだため、18世紀に入って完全に忘れられた存在のラ・トゥールを私が再発見した気持ちになっているからでしょう(笑)。

展示会場で走り書きしたメモには、

「ツルンとした顔の二人 VS. 女占い師のシワが見事」

「目つき」「平面的」

「衣装が美しい」→「手に反射」とあります。

よく見ると 画面中段で物語を操っている8つの「手」は、近くの衣装が反射しているように繊細な色合いで描かれていました!ココ、見どころです。

帰宅して図録を読んでいると、

・右から2番目の女性が切ろうとしている金鎖には「愛」と「信頼」を意味するラテン語が銘記されている

・画面は上部にカンヴァスが継ぎ足されている一方で、左側は切り取られている

など、全く気がつけなかった情報がありました。

東京展では要チェックですね。

********************

いやぁ〜。“簡潔に” まとめようと思ったのですが、

① 親近感を抱いて思い入れのある画家たちの作品ですから、無理でした💦。

② 好きになれていない画家

③ よく知らなかった画家

については次回以降にさせていただきます。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?