《松方コレクション展》 作品紹介 その1

現在開催中の《松方コレクション展》の作品をご紹介します。

第一回は、展示会のプロローグとして最初に展示されている作品です。

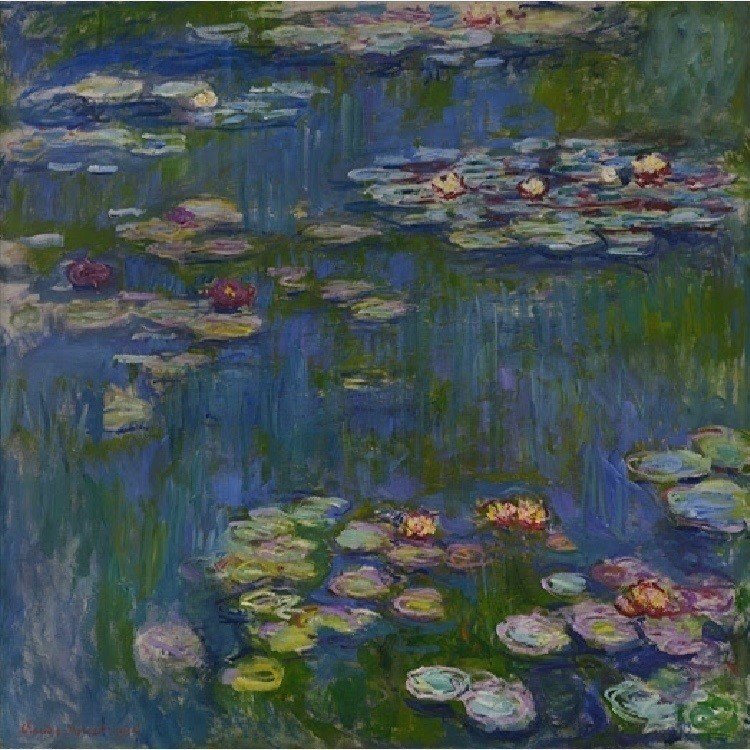

クロード・モネ『睡蓮』 1916年 国立西洋美術館所蔵 200.5cm × 201㎝

【モネが描いた連作<睡蓮>】

クリムトが生涯に描いた油彩画は200点程度。これに対してモネは200点以上の<睡蓮>を描いたのですから、その多さに驚くばかりです。

ジヴェルニーの自宅に創り上げた“水の庭園”に咲く睡蓮を描き始めたモネ。当初は、池の周辺にある柳などの樹木や太鼓橋を描きこんでおり、これまでの連作と同様、睡蓮も一つのモチーフでした。

しかし次第に、その時・その瞬間の水面や睡蓮の変化を描くことに集中し始めます。そして描いたのが画面全体に広がる池だけの構図。

美術に全く興味がなかった私にとって<睡蓮>は、どこにでもありそうな池の絵であり、近づいてその荒々しい筆致と抽象的な睡蓮を見ていると、何が描かれているのかわからない。何枚も同じような絵を描くモネという人、そしてそれら全てが評価されている事が全く理解できませんでした。

しかし実際の作品、また図録や画像も含めて<睡蓮>を何枚も見ていると、その素早いタッチと絶妙に塗り重ねられた色彩によって描かれた水面や睡蓮から、その時・その瞬間の景色や光、そして空気感までをも感じ取ることができるような気がするから不思議です。

連作<睡蓮>は、一つとして同じものはなく、全てに作家のメッセージが込められているのです。

【展示会のプロローグを飾る『睡蓮』】

世界各国、そして日本国内の美術館にも多くの<睡蓮>はありますが、国立西洋美術館所蔵のこの一枚は、色合いや花の配置などのバランスが良く、デザイン画としても優れているように思います。

2017年10月、ルイ・ヴィトンが西洋絵画の巨匠たちの作品をバッグ&アクセサリーのコレクションとして制作した時、モネの作品として選ばれたのがこの『睡蓮』。数ある<睡蓮>の中からこの一枚が選ばれたことを勝手に誇りに思っている次第です。

【1916年 クロード・モネ】

モネは1911年に妻アリスを、1914年には長男のジャンを続いて亡くしています。

自身も白内障と診断され「だんだんものがはっきり見えなく」なってきたため、制作を中断していましたが、当時首相であり友人のクレマンソーの励ましを受けたこともあり、制作活動を再開しました。

<睡蓮大装飾画>の構想のために建てた大アトリエで、この縦横2mを超える『睡蓮』を描きあげたのです。モネ、76歳でした。

【松方コレクション 2つの<睡蓮>】

松方幸次郎氏は1921年にジヴェルニーを訪れ、直接モネから2つの<睡蓮>を購入しました。

1つは最近まで行方がわからず、過酷な運命を歩んだ『睡蓮、柳の反映』。長い年月を経てついに松方コレクションの一部に戻り、彼の意思を引き継ぐ人々の手によって修復され、展示会のエピローグとして最後の部屋に飾られています。

また最新のAIを駆使してモネが描いた全貌を予想したデジタル修復版『睡蓮、柳の反映』は、展示室に入る前のロビーにあるので見逃さないで下さいませ。

そしてもう1つが1959年にフランスより寄贈返還されたこの『睡蓮』です。

松方幸次郎氏の真っ直ぐな思いと、コレクション(『睡蓮』)を守り抜いた人々の熱い戦いについては、展示会の解説に任せることにしてここでは割愛させてもらいます。

【違う文脈でこの一枚『睡蓮』を観る】

松方コレクションの、そして国立西洋美術館の象徴的存在であるこの『睡蓮』は、ほとんど外部に貸し出しせず、美術館に行けば必ず会える一枚とされています。私も何度か常設展の通称 “モネの部屋”(モネだけの作品 十数枚を展示したスペース)で観たことがあります。

晴れ渡った青い空や、池の周りを囲む枝垂れ柳を鏡のように映し出した水面に、睡蓮がポッカリ浮かんでいます。色鮮やかに咲き誇るどっしりした睡蓮の花が、軽やかに「お帰り」と語りかけてくれる “モネの部屋” には、いつも穏やかで幸せな時間が流れているのでした。

しかし《松方コレクション展》プロローグを飾る一枚は、これが同じ『睡蓮』なの?と疑うほどいつもと違う表情をしていました。

楕円形の壁に沿って展示会場に入ると、スポットライトを一身に受けたステージ上、いつもより少し高い場所に飾られた『睡蓮』が迎えてくれました。今までになく深く真剣な表情の『睡蓮』は、少し緊張しているように見えます。トップバッターに指名されその重責を担っているから?いいえ、これは見ている私自身の緊張感なのでしょうか。

澄み渡った空の色は水面に光を落とすだけでなく水中にまで行き渡り、複雑で深みのある緑色は、樹木を反射しているだけでなく池中の藻や水底と渾然一体となって複雑な表情をしています。そしてその荒々しい筆触を見ていると、あらゆる空間と世界が混じり合い、一瞬見ている自分がどこにいるのかわからなくなってしまいました。しかしそこに咲く睡蓮の花は、全てのエネルギーを吸収し、力強い存在を主張しているように感じたのです。

展示会のスタート。これから始まる松方幸次郎氏の強い思いと、コレクション返還のために尽力した人々の壮絶な戦いを予感させる演出であるとすれば、大成功ではないでしょうか。

同じ作品も展示する文脈、場所、演出によって全く違う見せ方ができるのだと、今回つくずく勉強させられたのでした。

ちなみに続くセクション[ロンドン]では、当時ヨーロッパの美術館ような展示方法で多くの作品が並べられています。常設展で見慣れている『アヒルの子』『羊の毛刈り』『愛の杯』もまた、いつもとは違う表情をしていますので、探してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?