2022年3月4日(金)|この時期

この時期になると、いつも決まって憂うつを経験する。この時期に過去の日記を振り返ると、まったく同じ日付に、まったく同じようなことを書いているということに毎年気づく。気だるく、いつも眠く、集中力もつづかない。「この時期」は、妙な魔力をもって襲いかかってくる。

「この時期」がなぜそれほどの力を持っているかを考えるに、どうも「年度の変わり目」という要因が大きく作用しているらしい。古い年度が終わりかけ、新しい年度が始まろうとしている。とくに大きな出来事があるわけでもない、ただの数ヶ月。強いて言えば、二つの大きな出来事(古い年度と新しい年度)にはさまれた「空隙」とさえ考えられる。この、とくに何もない空白の時間。何もないからこそ、何かをせねばと焦ったり、何もできていない自分に失望したりする。過ぎし年度を懐かしんでは、ああまた何も成し遂げることなく一年が過ぎてしまったと嘆き、来たる年度を見越しては、新たに始まる日々に馴染めるだろうかとそわそわする。憂うつになるにはちょうどいい、絶妙な時期だなあと思う。

今年も今年とて、しばらくのあいだマイルドな憂うつを味わっていた。特に何か理由があるわけではない。強いて言うなら、済まさなければならないタスクがいくつか積み上がっているくらい。でもまあたしかに、今年は一つ一つの課題がいつもよりすこし重い。いや、けっこう重い。自分の内面をほじるのをやめて外の世界に目を向けたとしても、憂うつになる理由を挙げればキリがない。むしろ外を見渡す方が、気分は滅入るばかり。いのちの危機に晒された人々の叫びに心が痛み、特に何ができるわけでもない無力さに肩を落とす。でも何かできないかと願い、雀の涙にも満たない支援金をささげたり、祈り会にちょろっと参加したりする。

そんな今年度であるが、どうやら「この時期」を乗り越えた心地がしている。理由はよく分からない。きっかけがあるとすれば、ずっと気になっていたある一冊の本を読み始めたことくらいだろうか。古本屋にて破格の値段で売られていたのを見つけ、即断で購入した。『社会を変えるには』(小熊英二、2012年、講談社現代新書)。著名な社会学者による、著名な一冊。2012年が初版なので、すでに今さら感は否めない。新書にもかかわらず、定価1300円の値段がつけられている(これを高価と考えるかは一考の余地があるが・・・)。新書にもかかわらず、500頁を超える ”大著”。講談社現代新書がずらっと置かれている棚にあるのを見ると、必ず目を引く。他の本にくらべてひときわ背中が広いからだ。何をするにも気だるく、いつも眠く、集中力もつづかないーーそんな「この時期」にしては、かなりのペースで読み進められた。簡単に変わるはずもない、屈折して硬直した社会。そんな社会を変えるために何ができるのか、共時的のみならず通時的な視点からも(だからこんなに分厚いのだ)、冷静にしかし熱意をもって語る。

「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作れる」と答えた人がいましたが、それはある意味で至言です。「対話して何が変わるのか」といえば、対話できる社会、対話できる関係が作れます。「参加して何が変わるのか」といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれます。

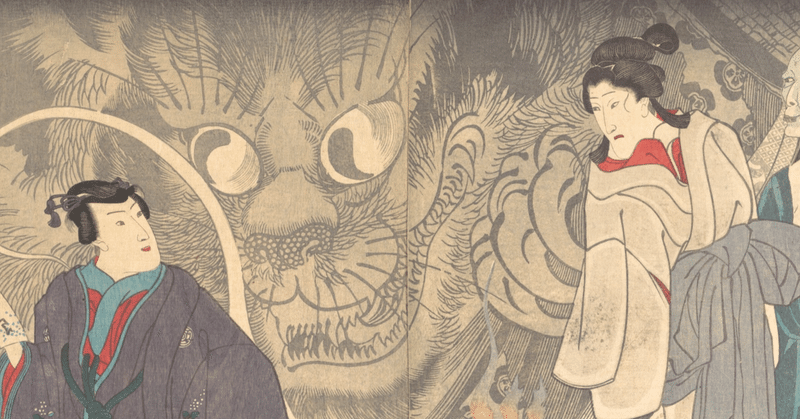

この本にくわえて、気分転換用に『日本史のツボ』(本郷和人、2018年、文春新書)も手に入れて読み始めた。天皇、宗教、土地、軍事、地域、女性、経済という互いに関連し合う7つのテーマを選び出し、それぞれの視点から、歴史の大きな流れを論じる。一般向けの本(厳密な学術書ではない)にも関わらず、仮説の立て方を紹介してくれたり、通説を批判的にとらえる視点を共有してくれたり、歴史的建前のうらに隠された実態を探る必要性を教えてくれたり、とにかく刺激に富んでいる。

それでは「むかし」を「いま」に結びつけるためには、具体的にどうすれば良いか。[中略] 鎌倉時代中期という、いわば歴史的な「点」を提供するだけでは、不十分だろう。もっと幅広く時代を見て、「時代の流れ」の把握につとめなければ、説得力は生まれない。歴史はどういうベクトルで動いているのか。その方向性や指向性を模索する。「点」ではなく「流れ」をつかむ。そのことにより、比較の作業はより分かりやすく、有意義なものになる。そう考え直してみたのです。

憂うつな季節がやっては来ましたが。

現実世界を動かす可能性を秘めた学問と、その探求に従事する学者の姿勢と、呼び覚まされた好奇心とによって、いつまでも憂うつがっている場合じゃないなと思わせられました。留学準備もがんばるぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?