【特別対談メモ】『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』/『ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)』上映会

記事の趣旨

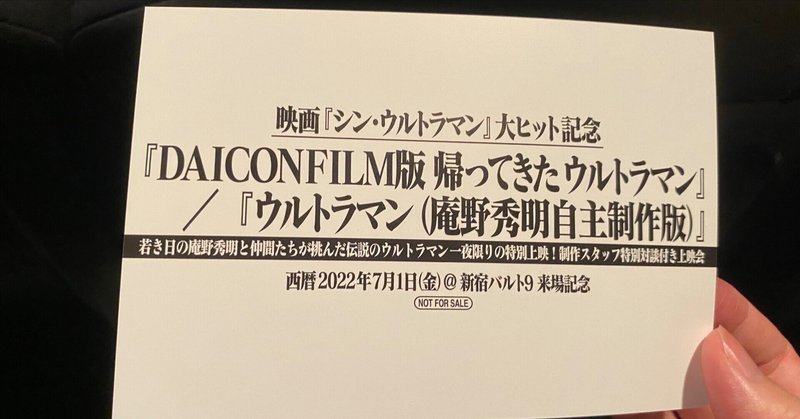

2022年7月1日(金)にバルト9で開催された『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)』の上映会に参加できたため特別対談の内容をレポートします。

イベント内容

イベント名: 『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』/『ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)』若き日の庵野秀明と仲間たちが挑んだ伝説のウルトラマン 一夜限りの特別上映!制作スタッフ特別対談付き上映会

日時: 7/1日(金) 19:00-21:00

会場: バルト9

タイムテーブル

『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』(1983年, 27分)上映

『ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)』(1980年, 3分)上映

特別対談 (約7-80分)

特別対談 登壇者

赤井孝美: 『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』特技監督、アニメプロデューサー

神村靖宏:『DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン』制作進行、グラウンドワークス代表

三好寛(司会): アニメ特撮アーカイブ機構・カラー

敬称略

庵野監督はシン・仮面ライダーの制作で登壇できず

シン・仮面ライダーの制作が忙しくて今日は来られないとのことで、代わりにポストカードが配られた。ポストカードには庵野監督からのメッセージが書かれている。

上映の企画者は神村さんだが誰かに企画を出すよう言われた

今回の企画は「神村さんが言い出しっぺ」(赤井さん)とのことだったが「誰かに何か企画を出せ」(神村さん)と言われて企画したとのこと。

「誰か」は一体誰なのでしょうか。

ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)は大阪芸大の1回生課題だった

「ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)」は、大阪芸大の1回生のときの課題で作られたもの。1回生が集められて「10人で1グループ作って」とその場でグループを作り、「1グループ1年で課題を作って」と言われたのがきっかけだった。

赤井さんが所属していたチーム「ワースト10」は、チームとしてまとまっていて普通にチームで1本制作した。

一方で庵野さんや山賀さんらの「ナナハン(7班?)」は各々作りたいものが違ったため「TV局が1日に放送する番組を各々制作する」というコンセプトにして、ウルトラマンはその中の一作品だった。

DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマンは、当初TOKON向けに制作された

「帰ってきたウルトラマン」は当初は、年1のSF大会TOKONで上映するために制作が開始された作品だった。

自主制作のウルトラマンが良かったので、その続きのネタ的な作品のつもりでいたが、庵野さんの絵コンテがあがってきたら本格的なものに仕上がっていた。しかしその分、制作は大変で途中まで制作したもののTOKONでの上映は断念。

TOKONでの上映作品は「愛國戦隊大日本」と「快桀のーてんき」に決め、一旦そちらの制作に集中。

TOKONが終了したあとで「帰ってきたウルトラマン」の制作を再開した。

「DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン」撮影期間中には大学の試験もあったが、「試験は来年も受けられるが映画の制作は今しかできない」と言う人もいた。芸大の学生はいいが、阪大など普通に就職する人は困ったのではないかとのこと。

コスチュームは出演者の実家の縫製屋さんで作成した

コスチュームは、出演者にたまたま縫製屋さんの息子がいたので、実家の縫製屋さんで作ってもらった。

MAT基地は淀川の河川敷で撮影した

基地内部は、誰かの家が電気工事屋さんでその2Fを短期間だけ間借りして制作。基地の内装は、コンピュータなども含めほぼ全てが段ボール製で、あっという間に仕上げた。またMAT基地の外観は淀川の河川敷に設置した。

1/1スケールのセットまで制作した

アロー号のコックピットはミニチュアでなく1/1スケールで、米良さんが制作した。

三枝さんはミニチュア、米良さんは大物という分担があった。

MATアロー号は製図台の自動スライド機能で撮影した

スライド機能を持つ製図台があり、MATアロー号を製図台のスライド部分にのせて飛行する様子を撮影した。製図台の動きがいいので、プロの特撮の飛行機よりも滑らかに飛んでいるように見える。小道具などは独自に作るよりそこら辺にある物が一番優れている。

ミニチュアはスケールごとに制作した

ジェットアロー号は1/24、1/48など複数のスケールのミニチュアを制作した。庵野さんが、公式版のウルトラマンで飛行機のスケールが合ってないのが気に入らなかったらしく、「DAICONFILM版の帰ってきたウルトラマン」ではスケールの整合性をとった。

バキュームフォームを多用した

ミニチュアの制作には、レジンを使う方法ではなく、熱したプラバンを型に吸引して成形するバキュームフォームという手法を多用した。ミニチュアの家の瓦もその1つで、当時は家の瓦を1枚1枚作る事は無かったので赤井さんは感動したとのこと。コスチュームのベルトのバックルなどもバキュームフォームで制作した。

8mmでピントを合わせるのは難しい

撮影に関しては8mmで暗いシーンでピントを合わせるのは神技で大変だった(赤井さん)。当時はカメラの知識もそんなにはなかった。

今ではプロ野球マスコットを10チーム分作っている三枝さん

当時ゼネプロには強者が色々な作品を見せに遊びに来ていたが、三枝さんもその一人だった。三枝さんの作品を見て凄い人が来たぞということで、ウルトラマンの時に参画を依頼して、ミニチュアをたくさん作ってもらった。

現在は、10チーム位のプロ野球のマスコットを作ったりもしている。ライバルチームのマスコットを実は同じ三枝さんが作っている。

最近も忙しそうなのに、庵野秀明展用マットアロー号のレプリカの制作を依頼したらジャイロ(マットジャイロ)まで出来上がっていて驚いた。

[@GOMAS2YU1さんからジャイロの情報をいただき修正しました。ありがとうございます。]

ワイヤーフレームのCG映像は10秒の撮影に一晩かかる

ワイヤーフレームのCGもゼネプロに作品を見せにきた人が制作した。

当時のコンピュータは処理性能が遅かったため1画面の描画に1分はかかり、動画を作るのが難しかった。そのためコンピュータ上で動画を作るのではなく、コンピュータが描画した結果を8mmでコマ撮りして動画にしていた。

このような制作手法から10秒の動画を撮影するのに一晩かかっていた。

作品の収益を次の作品に投資

制作費をどう賄うかという点に関しては、撮影コストで一番高い人件費がゼロだったのが大きかった。また、DAICON3は制作自体は赤字だったもののグッズ販売などで黒字化しており、その収益を使えた。

前の作品の収益で次の作品に投資をするという良い循環を回せた。DAICON3の収益は公金だという意識もみんなにあった。

高額だったカメラが何台もあった

当時はカメラが高くて、赤井さんは20万円以上する8mmのカメラを4年ローンで購入。当時の自主制作用カメラとしては先進的で、コマ撮り、逆撮りもできた。DAICON周辺にはそのカメラが3台もあった。

赤井さんは、自宅に親の8mmがあって高校の頃から紙アニメを作っていた。その次に撮影したのが自主制作版ウルトラマンだった。

ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)のエフェクトは赤井さん

「ウルトラマン」では、光線類のエフェクトは実は赤井さんが描いた。1回生の時の制作だったので、庵野さんがあんなに絵が上手いとは知らなかった。

特撮の撮影方法

放送されている作品を見てこう作っているだろうと推理して制作した。

爆発シーンはフィルムケースにつめた黒色火薬

黒色火薬を使った。FUJIとコダックのフィルムケースを合わせるとちょうどうまく合わさることに気づいて、その中に黒色火薬を詰めた。

赤井さんは、うまく爆発しますようにと願掛けとしてフィルムケースの表に岡本太郎や美少女イラストを描いていた。(会場ではその写真も投影)

怪獣戦の撮影場所は米子だった

「DAICONFILM版 帰ってきたウルトラマン」の怪獣とのバトルシーンは赤井さんの実家である米子でロケをした。

怪獣は赤井さんが実家に帰って制作した。布団のマットレスのウレタンをバラしてラテックスを貼ったが、溶剤がアンモニアでとても臭かった。

帰ってきたウルトラマンの服は庵野秀明が塗装した

帰ってきたウルトラマンで、ウルトラマンの服は庵野さんが自分で塗装した。「ウルトラマン(庵野秀明自主制作版)」の青い服に、銀色のスプレーで塗装をして、その上から赤い線を塗装。塗料はタミヤアクリルプラカラーで、銀色の定着は良かったが赤は多少剥がれた。

カラータイマーは爪楊枝の蓋

カラータイマーは爪楊枝のふたで作った。当時は大きいガチャのカプセルはなかったはず。

隊員のヘルメットの製作手法はスターウォーズのストームトルーパーと同じ

市販のヘルメットだと大きくなってしまうため、スターウォーズのストームトルーパーのヘルメットの作り方を勉強して同じ手法で作った。パテを盛って作る手法。

当時の人たちはプラモで育っているからみんな小物を作れた。家もみんなで分担して作ったし、遊びに来るたびに何か作らされるという感じだった。庵野さんも色々作っていた。

ウルトラマンの飛行シーンは庵野秀明の背筋力で成り立っている

ウルトラマンが飛行するシーンは、浮いているように見せるために、庵野さんがうつ伏せ状態になり何かの台にお腹の一部だけを乗せて撮影している。庵野秀明の背筋力で成立しているシーンである。

ナパームシーンの材料は○○○○

DAICONFILM版帰ってきたウルトラマンに火の手が上がる爆発シーン(通称ナパーム)がある。このようなシーンの制作手法を調べて撮影時に再現した。材料の詳細は自主規制。

ナパームシーンで炎の熱さに耐える庵野秀明

赤井さんは庵野さんの5mくらい後ろでカメラを回していたが、その場所でもとても熱く感じた。庵野さんは炎に近いため相当熱かったはずだが、熱さを演技に出さず耐えた。しかし撮影が終わった瞬間には熱がるそぶりを見せていた。

日が落ち雪が降り始めた中のナパームシーン

ナパーム撮影は、あと10−15分したら日が落ちて撮影ができなくなるというギリギリの時間帯に行われて、雪も降り始めて焦った。しかしそれまでに撮影した映像は白飛び傾向にあったし、ナパームのシーンは明るい炎があったので、暗いくらいの時間帯の方が結果的には良かった。

上映品質が高かったのは、黒澤作品のリマスター担当者に最新のフィルムスキャナーで2Kリマスターしてもらったため

上映された映像の品質が8mmの割に思いのほか優れていた。最近、状態の良い8mmが最近見つかったため、東京現像所に持っていって黒澤作品をリマスターしている方に、2Kリマスターしてもらったのがその原因。

ちょうど導入されたばかりの最新のフィルムスキャナーまで使ってもらえた。

終わりに

情報が盛り沢山で雰囲気も良く楽しいイベントでした。まだ全部は書ききれてませんが、いったんここまでにして、随時アップデートしていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?