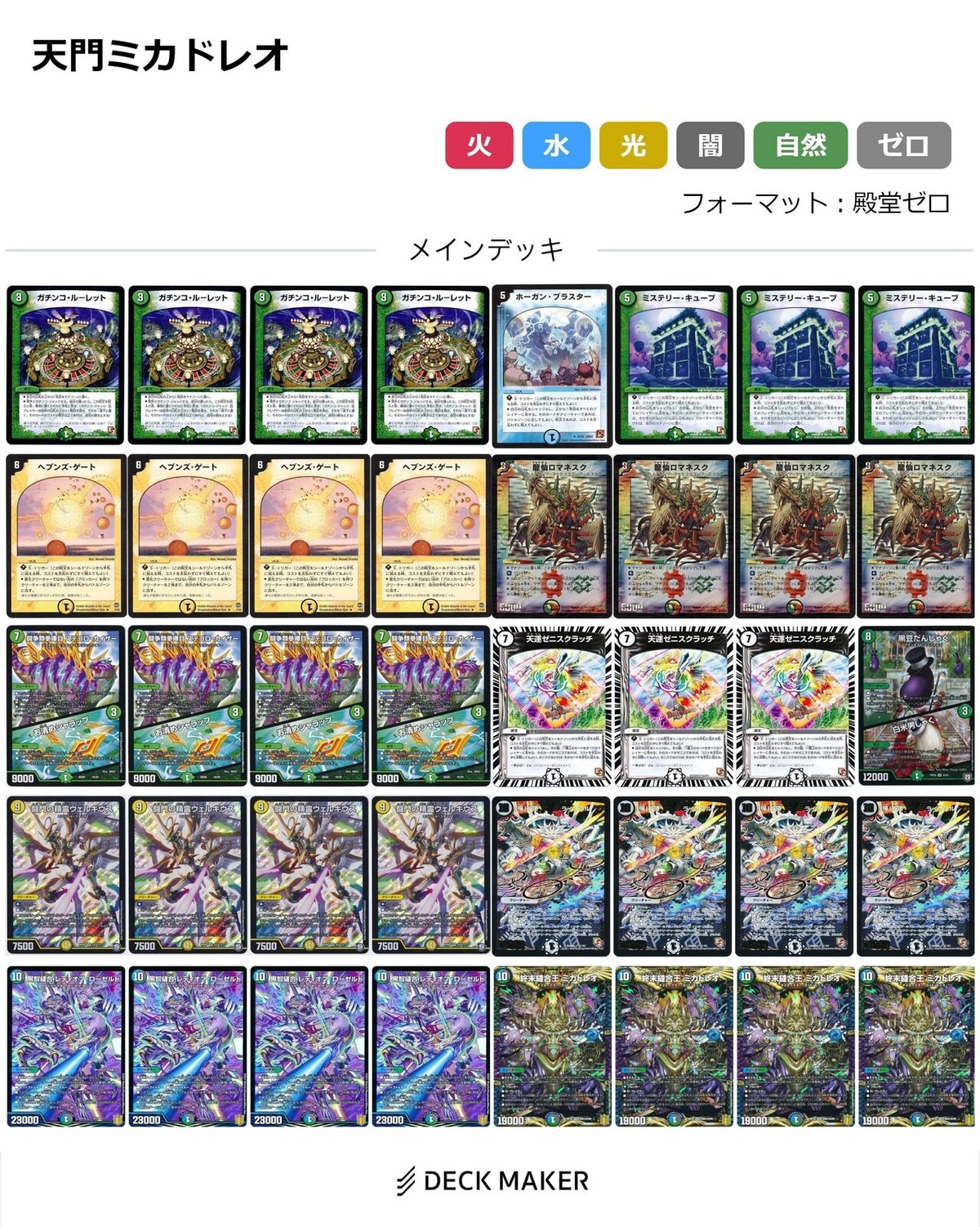

【デッキ紹介】天門ミカドレオ【デュエマ】

【デッキ概要】

今回の主役は《終末縫合王 ミカドレオ》です。個人的に新弾で一番使いたかったカードですね。

召喚時限定ですが驚異的な踏み倒し能力を持ち、なおかつ条件がそこまで難しくないEXWINまで持つやりたい放題のカードです。

さて、このカードを見て皆さんはどんなカードと組み合わせようと思いましたか?

ディスペクターであることを生かすのであれば《霊宝 ヒャクメー4》などのササゲール持ちディスタスと組み合わせるのが無難でしょう。

従来の『4C天門ディスペクター』に《ミカドレオ》をそのまま入れるだけでも十分かもしれません。

コストに注目すれば《流星のガイアッシュ・カイザー》が候補に挙がると思います。色も噛み合いますから相性抜群と言えます。

同じく10コスト繋がりで《神歌の歌姫 アマテラス・キリコ》も面白いかもしれませんね。EXWINの条件を満たしやすいのも○。

この辺が無難なところだと思います。実際組んでみても強そうですし。

しかし、普通に組むだけじゃ満足しないのが自称おもちゃデッキビルダーを名乗る筆者。今回も「無難に強そう」ではなく「強いかわからないけど面白そう」を優先しました。

その結果、出てきたカードがこのカードでした。

《闘門の精霊ウェルキウス》です。はいそこ、またこいつかと言わない。

自分が注目したのは《ミカドレオ》がブロッカーを持っている点です。ブロッカーを持っているということは《ウェルキウス》で踏み倒せるということになります。

《ウェルキウス》自身も9コストかつ横展開が得意なカードですから、《ミカドレオ》のEXWINと相性抜群ですね。強そうです。

そしてもう一つ。このギミックは相手ターン中にも使うことができます。盾から《ヘブンズ・ゲート》をトリガーするとそうなりますね。そして《ウェルキウス》で横展開します。するとどうでしょう。ターンが帰ってきたらそのままゲームに勝ちます。

自分が気になっていたのはEXWINの条件が「自分のターンの始め」という点でした。これでは、折角自分のターンに《ミカドレオ》を出して盤面を揃えても、続く相手ターンで何かしらの妨害を受ける可能性があります。

「なら、相手ターン中に揃えればいいのでは?」となり、それを無理なく実現することができるのが《ウェルキウス》を採用した《ヘブンズ・ゲート》採用の構築という結論に至りました。

というわけで、方針が定まりそこから試行錯誤してできたのがこのデッキです。

【デッキリスト】

基本的な動きはマナを伸ばして《ヘブンズ・ゲート》から《ウェルキウス》を経由して《ミカドレオ》を踏み倒し、EXWINを狙いに行くという動きになります。単純明快です。

踏み倒しに依存したデッキの為《赤い稲妻 テスタ・ロッサ》などの踏み倒しメタクリーチャーには弱いです。どうにかしたいのであればデッキパワーが下がりますがメタカードを積むしかありません。

一応踏み倒しに頼らないルートとして《ガチンコ・ルーレット》や《龍仙ロマネスク》を使ったマナブーストによるルートも採用しています。

【採用カード解説】

《ガチンコ・ルーレット》×4

《闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ》×4

《黒豆だんしゃく/白米男しゃく》×1

デッキの初動枠です。今回は3ターン目スタートで《ミステリー・キューブ》や《ホーガン・ブラスター》に繋げます。

《ガチンコ・ルーレット》はマナコストが大きいカードが多いこのデッキと相性の良い初動です。序盤だけでなく中盤の繋ぎとしても重宝します。

《お清めシャラップ》は流行りの『墓地ソース』や『墓地退化』を見ての採用です。気休めにもなりませんがあるのと無いとでは違いますから。クリーチャー面も、マッハファイターが《ウェルキウス》の能力と好相性です。

9枚目の初動には両面共に使いやすい《黒豆だんしゃく/白米男しゃく》を採用しました。よりガチンコジャッジを重く見るのであれば《八頭竜 ACEーYamata》の採用もありだと思います。

《ホーガン・ブラスター》×1

《ミステリー・キューブ》×3

定番踏み倒しカードですね。今回は合わせて4枚の採用です。

ここの枠には《星門の精霊アケルナル/スターゲイズ・ゲート》も候補ですね。何とか枠を作ってねじ込みたいと思っていたのですが難しかったです。今後回していく中で入れ替わるかもしれません。

《ヘブンズ・ゲート》×4

このデッキのコンセプトカードです。盾から踏ませて《ミカドレオ》によるEXWINを狙いましょう。

《龍仙ロマネスク》×4

《ヘブンズ・ゲート》から出てくる大型ブーストクリーチャーです。踏み倒しができない時のサブプランとして採用しました。

《天運ゼニスクラッチ》×3

《ミカドレオ》を筆頭にゼニスを数種類採用したことで採用可能となった踏み倒しカードです。踏み倒しですが「召喚扱い」ですので《テスタ・ロッサ》や《オニカマス》といった一部のメタクリーチャーを貫通しますし、ゼニスの召喚時効果を使うこともできます。

無色なのが弱いですが踏み倒しカードとしては最強格ですのでしっかり採用しています。ここは減らしたくないですね。

《闘門の精霊ウェルキウス》×4

天門界最強の踏み倒し能力を持つ大型ブロッカーです。《ミカドレオ》や《ライオネル》を豪快に踏み倒しましょう。

《「俺」の頂 ライオネル》×4

《ウェルキウス》から踏み倒せる大型ブロッカーです。

このカードを採用した理由としては、《ゼニスクラッチ》を採用したいと思った時に《ウェルキウス》と《ゼニスクラッチ》両方とシナジーを持つカードだからですね。

Sトリガー付与も《ミカドレオ》のEXWINに貢献する可能性がありますからこのデッキとの相性は抜群と言えるでしょう。

GSを持っている方も勿論強いのですが、ここは個人的な好みでこちらを選びました。

《黒智縫合 レディオブ・ローゼルド》×4

《ゼニスクラッチ》採用ということでデッキ内のゼニスを増やす為に選んだのがこのカードです。色も《ミカドレオ》と同じで合いますし、ループデッキへの回答にもなり得るカードです。

《ゼニスクラッチ》でこいつが突然出てきた時のインパクトは大きいですね。

《終末縫合王 ミカドレオ》×4

今回の主役です。ゴッドとゼニスというロマン溢れる種族を持つカードです。

今回はブロッカーとゼニスに着目しましたが、次はゴッドを生かして組んでみたいですね。

【2021/1/15 リスト更新】

前のリストから《ゼニスクラッチ》とその関連カードを不採用とし、より天門を軸にしたリストにしてみました。両刀よりもコンセプトを一つにまとめた方が良さそうです。

しかし、8コスト以上のカードの総数が減っている為《ミカドレオ》のEXWINは前より達成しにくくなっています。

以下、変更点を軽くまとめています。

《天災 デドダム》×4

《Disゾロスター》×4

初動8枚をそれぞれ上記の2種類にし、《お清めシャラップ》を9、10枚目の初動にしました。

能力は勿論色も優秀で、特に《Disゾロスター》は天門系やブライゼシュート等のデッキの初動に無理なく入ります。

初動をこの2種類にしたのは、《ゲンムエンペラー》をムゲンクライムを使って召喚するルートを確保したかったからでもあります。

《Disジルコン》×2

中盤以降のドローソース兼受け札として採用しました。早いデッキに対して盾からのトリガーだけでは心許ないので。

初動と合わせて《ゲンムエンペラー》のムゲンクライム要員にもなってくれます。

《斬隠オロチ》×1

デッキのクリーチャーの半分は強力な大型獣の為、こういった踏み倒し系のカードは入れ得かと。特にこのカードは読まれにくいですからね。

《霊宝 ヒャクメ-4》×4

色が4Cになったことで採用することになったカードです。踏み倒しをメタられてもササゲールを使って《ミカドレオ》を早期召喚することができます。

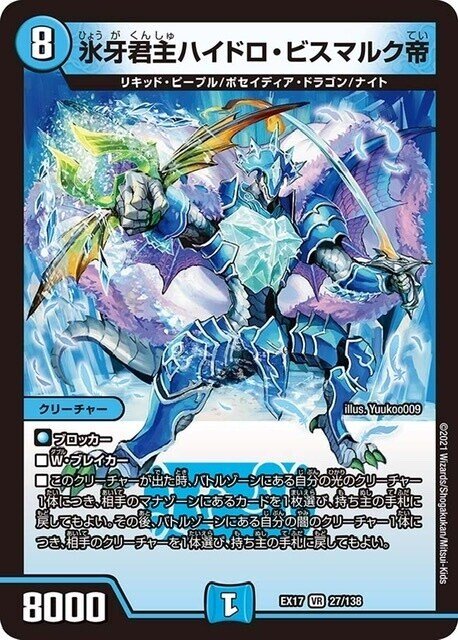

《氷河君主 ハイドロビスマルク帝》×2

《ウェルキウス》から踏み倒せるブロッカーです。盤面除去とランデスが同時に行える強力なカードです。

《星門の精霊アケルナル/スターゲイズ・ゲート》×2

1コスト軽い天門で、3コストブーストから繋がります。枚数を抑えているのは色バランスの兼ね合いです(デドダムを採用している為デドダムの色にならないカードの採用は控えたい)。

クリーチャーとして出して《ミカドレオ》のEXWINに貢献することもあります。

《∞龍 ゲンムエンペラー》×2

《ウェルキウス》から踏み倒せるブロッカーの最強格です。対面するデッキによってはこいつを優先しましょう。

踏み倒しがメタられても、初動の小型クリーチャーを使ってムゲンクライムで召喚することもできます。

【まとめ】

以上、『天門ミカドレオ』でした。

強いかどうかはさておき、コンセプトやギミックは悪くないと思います。大怪獣バトルをやりたい方は是非。

色々触ってみて《ミカドレオ》はガチにもロマンにも化ける良いカードということがよくわかりました。こういうカード、おもちゃデッキビルダー(自称)としては大好物です。

残り2枚のキングマスターはちょっとおもちゃにはしづらいんですよね。《モモキングJO》はコンセプトが定まりすぎているし、《VolzeosーBalamord》は逆にどう遊べばいいかわからない。難しいです。

その代わり、今弾はSRやVRにおもちゃに成りそうなカードが多いですからそちらで色々組んで遊びますかね。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?