身近な課題を解決する、新しいアイデアの生み出し方。高大接続授業の様子を紹介します

こんにちは。

広報グループUです。

みなさんは、最近ちょっと困ったな、不便だなと思った出来事はありますか? 私は飼い猫の毛が衣服にくっついて、常に毛まみれなことに困っています。

そんな身近な困りごとや、社会の課題を解決するための「アイデアを生み出す方法」について、授業を受けてきたので紹介します。

3月17日に行われた、愛知工業大学名電高等学校・情報デザイン部と、京都精華大学デザイン学部の高大接続授業です。授業はオンラインで行われました。

授業を担当したのは、デザイン学部の学部長で、デジタルクリエイションコースの森原先生。

森原先生は、在学生はもちろん、教職員からもいろんな相談を受けている、精華のお兄さんのような存在です。問題を発見し、整理して、解決の道筋を考える専門家。発想法や思考のトレーニング方法を授業で教えています。

高校生のみなさんは事前課題で「普段感じている身近な問題点や困りごと」を考えてきていました。8つのチームに分かれて自分の意見を発表します。

発表を手伝うのは、ファシリテーターを務める在学生11名。デジタルクリエイションコースとグラフィックデザインコースの3〜4年生です。

高校生の意見に「なるほど!」「あるある」「人と被っても大丈夫。多くの人が共感するアイデアということだよ」と頷きながら、発言を促していました。

高校生が考えた、日常で感じる問題点や困りごと。こんな内容が挙がりました。

・傘を忘れて帰ってしまう

・めざまし時計を止めて二度寝しちゃう

・ペットボトルの飲み物、最後に少しだけ残しちゃう

・勉強中、ついスマートフォンに手が伸びる

わかるわかる!

高校生ならではのリアルな意見は、どれも共感できるものばかり。

たくさんの意見から、チームごとに一つに絞って、新しい課題解決のアイデアを考えていきます。その方法を森原先生がレクチャーしてくれました。

新しい課題解決アイデアの考え方💡

1:「特徴」に気づく

2:特徴から考えられる「解決の型」と「共感フレーズ」を組み合わせる

例えば「つい手を洗うのをサボってしまう…」という課題。

石鹸の溶けて小さくなる「特徴」を生かして、使い続けるとおもちゃが出てくる仕掛けを作り、子どもたちの手洗いを促すという解決方法です。

(これは世界保健機関・WHOが、南アフリカで実際に行った感染症予防のプロジェクトです。興味がある人は「HoapSoapプロジェクト」で検索してみてください)

注目は「共感フレーズ」という言葉。今回の取り組みにあたって、森原先生から一つお願いがありました。

それは「心を揺さぶる、能動的な解決方法を考えましょう」ということ。

楽しい、ワクワクするなど、人の感情に働きかけること。それが新しい課題解決のアイデアを生み出すポイントです。

ファシリテーターの学生のリードのもと、高校生のみんなはシートを埋める形で課題解決のアイデアを練っていきます。制限時間は30分。

このチームが考えたのは、「傘を忘れないようにする」解決策。

木を模した傘立てに開いた状態の傘を挿すことで、まるで花が咲いているかのように見せる演出を考えました。雨の日が楽しみになるような素敵なアイデアですね。

こちらは社会問題にもなっている「歩きスマホ」の解決策を考案。単に「歩きスマホは悪いこと」と発信するのではなく、「歩きスマホをしない方が楽しい!」と思えるような仕組みを考えたいと議論が盛り上がっていました。話題は街の風景の楽しみ方にまで広がって、町おこしにも役立ちそうな深い議論に。

たった30分でここまで形にできるとは、と先生たちもびっくりするほど、活発な意見交換が行われていました。

この二人は、デジタルクリエイションコースの4年生の山口駿さんと吉永勝樹さん。愛知工業大学名電高等学校・情報デザイン部の卒業生でもあります。先輩として、高校生のみなさんの発表を聞いてどう感じたか、聞いてみました。

二人が驚いたと話すのは、高校生の発想力。

「空のペットボトルの活用方法など、企業が行っているマーケティング手法に近い、クオリティの高いアイデアが生まれていた。また高校生の日常に寄り添った視点が新鮮で自分自身の勉強になった」と振り返っていました。

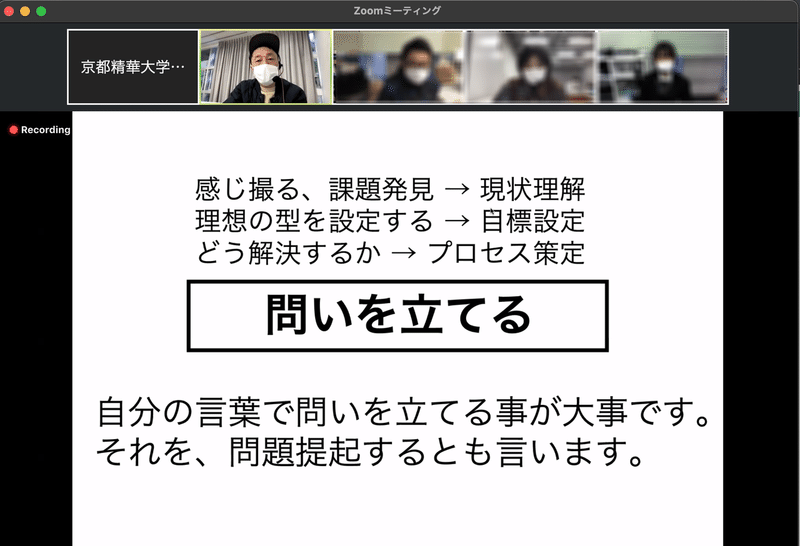

最後に森原先生から、授業の総括。

日々のなかから課題を見つけること、どう解決するのかを考えること。

「問いを立てる力」が表現に繋がっていくと語られました。

今回の授業の内容は、デザインの分野に限らず、あらゆる表現者の参考になりそうです。アイデア出しで迷っている人は、「問い」から考えてみてはいかがでしょうか。

今日の授業が高校生のみなさんにとって、学びのきっかけの一つとなったら、とても嬉しく思います。大学の授業って、自分の考えを掘り下げて新たな価値感に気づいたり、今までと世界の見え方が変わったり、とっても面白いんです。

愛知工業大学名電高等学校・情報デザイン部のみなさん、ありがとうございました!また精華に遊びにきてね。