(1) 言語習得のメカニズムと 学力偏差値

「海外子女」「TCK」というと、まず語学力のことに興味関心が寄せられるのですが、子どもたちは どうやって言語を身につけるのでしょうか?

別稿で『「継承語」を知ってますか?』を書いたのですけど、趣旨が上手く伝わらなかったようです。ここでは、教育の専門家ではない方のために、子どもの第二言語習得と成長年齢との関係について、簡単にお話しします。

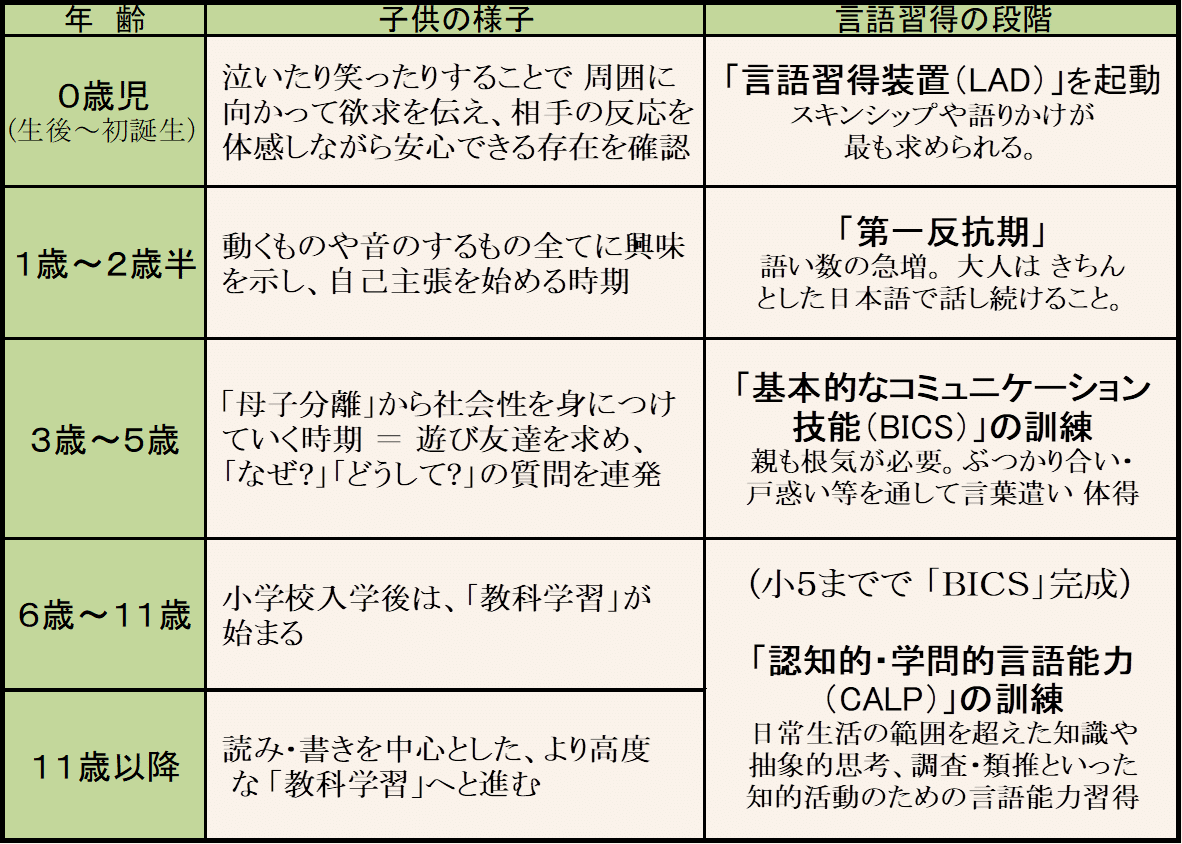

言語習得の基本プロセス

零歳児(生後~初誕生くらい)の時期、子どもは泣いたり笑ったりすることで周囲の者、とりわけ母親に向かって欲求を伝え、相手の反応を体感しながら安心できる存在を確認します。スキンシップや語りかけが最も求められ、この時期にどれだけ親子の「愛着」を育てることができたかで、その後の情緒安定と学習力が決まってくるといわれます。言語習得の面からいえば、子どもが生来もっている「言語習得装置(LAD)」を起動していくという観点で重要なのです。

1歳~2歳半くらいの間は、動くものや音のするもの全てに興味を示し、自己主張を始める時期でもあります。とくに 1歳半くらいから ほぼ1年間を「第一反抗期」といいます。「おしゃべり」と「癇癪」が交互にくる感じで、語彙数も急速に伸びていきます。子供は赤ちゃん言葉で話していても、大人はきちんとした日本語で話し続けることが、言葉の発達には欠かせません。この時期の語りかけやスキンシップが不十分だと、次の「母子分離」がうまくいかなくなり、周囲への興味や好奇心もわきにくくなります。

3歳~5歳は「母子分離」から社会性を身につけていく時期で、遊び友達を求めたり「なぜ?」「どうして?」の質問を連発したりします。言葉が発達してくる分、親も根気が要求されます。幼稚園などに通い始め、友達から多くの刺激を受けるようになると、自分の知らない世界やできないこと、嫌でも我慢しなければならないことなどがたくさんあることを知ります。興味や好奇心から、聴いたばかりの乱暴な言葉を使ったりふざけてみたりもします。いわゆる「基本的なコミュニケーション技能(BICS)」は、この時期のさまざまなぶつかり合いのなかで形成され、戸惑いやショックを伴いながら、子どもは社会のルールや言葉づかいを体得していきます。

6歳から11歳くらいまでの間に BICSは ほぼ完成してしまいますが、小学校入学後は「認知的・学問的言語能力(CALP)」の訓練が始まります。つまり、日常生活の範囲を超えた知識や抽象的思考、調査・類推といった知的活動のための言語能力を身につける「教科学習」に入っていくわけです。

異なる言語の世界に移動するとどうなる?

一つの言語圏で ずっと育っていく場合には、上記のような過程を順調にたどれるのですけど、問題は 異なる言語の世界に移動すると どうなるかです。第一言語(母語)習得と第二言語習得との関連は、いまだに解明しきれていませんが、統計的に次のような傾向がわかってきています。

(1) 5歳ころまでに習得した(第一)言語能力は 環境が変わるとほとんど壊され、新しい環境の言語能力に切り替わる(それが第一言語になる)。たとえば 5歳児をアメリカに帯同すれば、数年で英語が母語になってしまう覚悟がいる。現地校に通わせながら日本語を母語にしておくのは、子どもの能力を超えることが多い。

(2) 11歳ころまでに習得したBICSは、若干の忘却はあるものの、ほぼ維持される。つまり、小学4年までを日本の学校で終えていれば 一応、母語が確立されており、海外においても日常生活を日本語で続けることが可能になる。しかし、年齢相応の日本語力を新たに獲得していくのは困難を伴う。

(3) 学校教育で課されるCALPは、学年が上がるにつれて高いレベルを要求される。小学2年までに渡航すれば、現地校で同年齢の子に追いつくまでに 「BICS 1年、CALP 2年」といわれるが、どの国でも 11歳くらいから新しい概念や語彙をどんどん身につけていくカリキュラムが組まれる。

つまり、小学5年以降に渡航し その国の現地校に入った場合には、日常会話能力に加えて、現地の子どもでも 手一杯の学習内容を学んでいく必要がああります(BICS 2年半、CALP 4年?)。ということは、赴任期間中 まるまる授業に追いつく努力に費やされる可能性もあるわけで、渡航時の年齢が上がるほど、その試練は大きく長くなるのです。

これらの原則から、安易にバイリンガルに育てようとしても、子どもには相当の負担がかかってしまうことが分かります。まして 2~3年程度の赴任であれば、日本人学校で学んだほうが、こと学習言語については負担が軽いのです。また 2~3年間のみ現地校で学んだ子の多くは、帰国後、日本語の理解力が足らなくて学力が伸びず、海外で身につけた外国語も、いつの間にか失われるという可能性もあります。

保護者の目には、BICS と CALPの区別は つきにくいものです。「うちの子は 日本語も英語も これだけできる!」と親は思っていても、学校で調べたら「日本語は幼児語のまま、英語による学力は 2学年下のレベル」と診断されることさえあります。

ペーパー試験による学力偏差値について

ここまで読んでいただくと、「カルチャーショック(異文化衝撃)は、現地校やインター校に入れると重い」という話が 少しは想像していただけたかもしれません。心理学では「距離の法則」といって、文化の相違の幅が大きくなればなるほど、より症状が重くなるとされます。

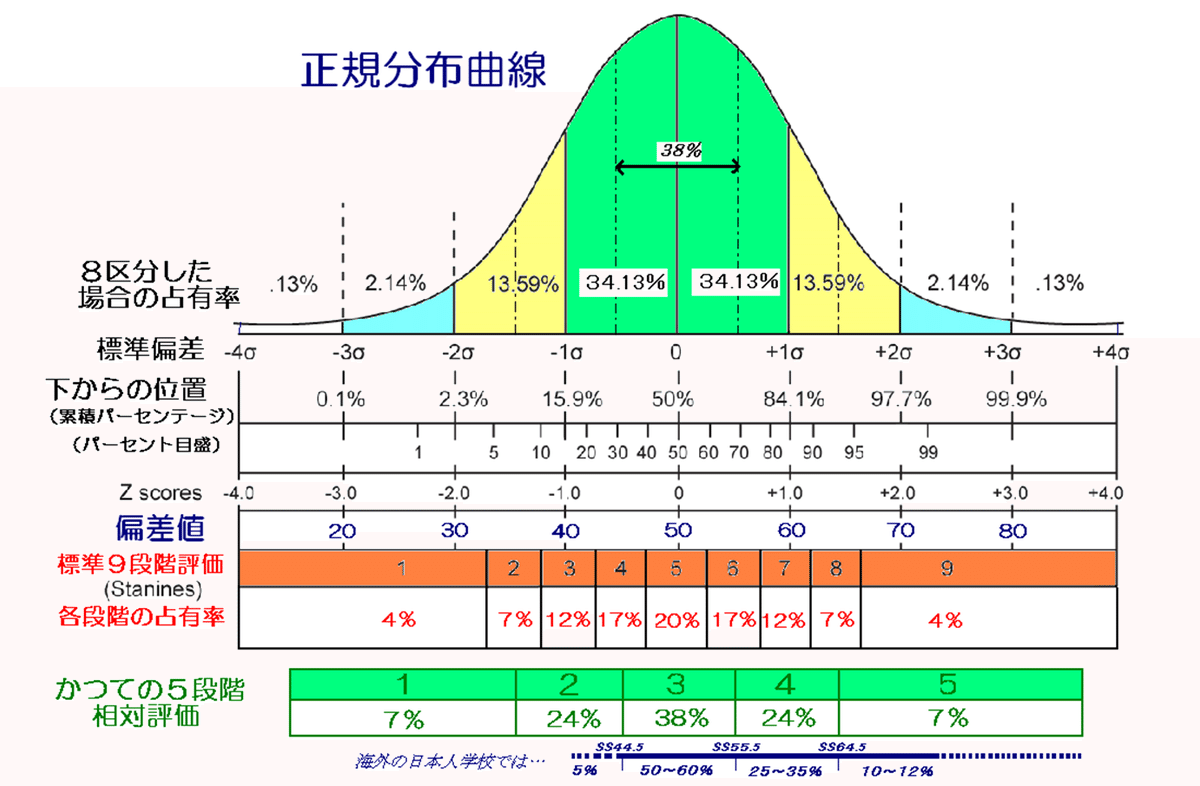

そこで、日本人学校の中学生の学力偏差値について考えてみましょう。ただし、ここでいう “学力偏差値” とは、ペーパー試験の点数を素にした統計的な処理の数値であって、コミュニケーション能力やリーダーシップ、思いやりや思慮深さ、編集する力など、いわゆる “非認知能力” は関係ありません。社会生活で要求される “学力/頭の良さ” は、後者であることは当然です。

1957年、東京港区立中学校の桑田 昭三先生(理科。1963~81年は 進学研究会)が 高校受験の合格判定の目安として「(学力)偏差値」を編み出されたことから、学力偏差値は 見る間に受験業界に普及しました。

大阪府や京都府、奈良県のように、受験生が正規分布していて 偏差値の輪切りが徹底されている地域ですと、「偏差値 44以下」に 31%、「偏差値 44.5~55.5」の間に 38%、「偏差値 56以上」に 31%の受験生がいて、”(相対的な)5段階評価” も簡単に導き出すことができます。

さて、1990年以前の日本人学校の中学生には、東京第4学区(東京の標準学区)の学力偏差値で「44以下」の生徒は 5%程度しか いませんでした。

桑田先生にお願いして、日本人学校約10校の中学生(希望者)が進学研究会のテストを受験させてもらったのですが、1978年から7年間は、ご覧のような分布でした。

つまり、「偏差値 45~55」のボリュームゾーンには 50~60%がいて、最多数=”つり鐘” の頂点は「偏差値 52」前後になります。

正規分布の38%よりは 12~22ポイント多く分布しています。

「偏差値 56」以上の「評定4~5」のゾーンには 35~45%もいます。もし「評価5」を 7%に制限すると、国内で「評定5」のレベルの子の半分は「評価4」をつけざるを得なくなり、教師は悩みます。逆に、中3が2人しかいない小規模校では、何を根拠に成績をつけるのか困ってしまいます。

そこで、日本人学校では「相対評価を加味した絶対評価」というロジックが生れ、教師の経験則に基づいた成績をつけていくようになります。

具体的には、進学研究会(関東)や五木書房(関西)の学力テストで、偏差値「64.5」「55.5」「44.5」 を目安として評価すれば、国内の基準と ほとんどズレがない評定ができますし、帰国子女枠の選抜にも通知表が使ってもらえる(信用される)ようになりました。

ところが 1990年以降、新たな変化が現れました。新教育(創育)、べネッセ、SAPIX、Nリーグ等のデータを見せていただくと、「偏差値 44以下」のグループが 出現しているのです。それも、どんどん増えていって、「ひょっこり ひょうたん島」の形に近づいていきます。「偏差値 45~50」の部分で “がけ崩れ" が起こっているように感じられます。

長期滞在家庭のシェルターに

この「小さいコブ」の生徒の多くは、幼い時から海外にいたり、片親が日本人でなかったりして、日本語のシャワーを浴びる絶対量が不足している、キチンとした日本語教育を受ける環境になかった子たちです。

1986年の日本人学校事務長会議で、国際結婚家庭の子供の入学が急増していると マニラ日本人学校が報告しました。同様の傾向は 他の日本人学校でも認められましたが、1995年ころには その中学部にまで、国際結婚・半永住型の家庭の子どもたちが増加します。

「ひょうたん島」型の分布は 実は、現地校やインター校からの帰国生を受け入れている国内の私立学校では、1970年代から見られていたものです。この ”小さいコブ" に居る生徒の特性を適正に評価し、どう伸ばしていくかが 帰国子女教育の目標でもあります。

「偏差値44以下」のゾーンの生徒は 潜在力や “伸びしろ” を結構残していますので、それを適切に認め ていねいに育てていけば、“化ける”ケースがほとんどです。エンジンがかかる瞬間に立ち会った教員は、「背中の毛が逆立つ」ような感動を覚えると述懐します。これは もう “麻薬” ですね(笑)。その子だけでなく 周りの子も活気づくし、保護者にも感謝されるし・・・。

つまり、かつて “帰国子女受け入れ校” が直面していた課題を、1990年代からは 海外の日本人学校も負わされるようになってきたのです。

言い換えれば、日本人学校の中学部や高等部は、現地校やインター校と並ぶ “選択肢の一つ” とされている現状のなかで、熾烈な競争を勝ち抜けるアドバンテージを持っているともいえます。

しかし、日本人学校の本当の底力は、ペーパー試験の点数を上げる面だけではありません。日々の学校生活の中で、あるいは国際交流会や国際スポーツ大会等への参加を通して、コミュニケーション能力やリーダーシップ、思いやりや思慮深さ、編集する力などの、いわゆる “非認知能力” を伸ばしていけることでしょう。

世界に通用する学力は、第一言語で しっかり考えたり話し合ったりする基盤があってこそ成り立つのです。

※ (2) 海外子女教育に今、何が起こってる?

※ 上海日本人学校高等部の設立準備プロジェクトの記録

※ パリの日本人高校/山下アカデミーのプロジェクト

※ グローバル化社会の教育研究会(EGS)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?