世界の農業4 (ばれいしょ・オレンジ)

ばれいしょ

いつもの中国、インドはさておき、「その他」の分類でまとまってしまっていますが、特徴としてヨーロッパの国々での生産量が多いのが特徴です。ドイツ6位、フランス8位、オランダ9位、ポーランド10位となっています。

世界の輸出割合をみてもフランス、ドイツは高い割合を占めています。(データは、こちらから)

ヨーロッパでばれいしょ栽培が盛んな原因はなんでしょう。

それは、混合農業という方法が開発されたからです。

農業の一番の問題は、地力の低下です。同じ場所で同じ作物を作り続けると、その作物が育つのに必要な特定の栄養素がどんどん減っていき土地がやせていきます。これを防ぐために、ヨーロッパではかつて三圃式農業という方法が行われていました。

三圃式農業とは、土地を3つに分け、1つは夏作物(じゃがいもなど)の作付け、もう1つは冬作物(ライ麦など)の作付け、残りは家畜を放牧し、その糞で地力を回復させる休閑地、というように割り当てます。このサイクルをローテーションさせます。

しかし休閑地を作ることは効率が悪く、増加する人口を食糧面で支えることができなくなってきました。さらにアメリカや、オーストラリアで行われている企業的農業にも太刀打ちできません。

そこで三圃式農業を発展させて開発されたのが混合農業です。

牧草+牧畜→冬作物→根菜類→夏作物 という感じで圃場を4つに分けローテーションさせることで休閑地をなくして効率的な農業を行うことになりました。

混合農業で栽培される作物としてライ麦があります。

生産量を見ると、いつもの中国、インドではなく、ドイツ、ポーランドとなっていることがわかりますね。

混合農業で飼育される家畜は豚が多いです。家畜編でもやりますが、ドイツは豚の飼育数が世界5~6位、フランス、デンマーク、オランダ、ポーランドといったヨーロッパ諸国は10~15位ぐらいに入っています。ちなみに日本はその下あたりに位置しています。

少し話が横道にそれますが、米作はなぜ毎年同じ土地で耕作をしても地力が低下しないのでしょうか。

もちろん肥料を与えている米作ではその栄養分を使っているからなのですが、無肥料の自然栽培でも米作の場合は地力が低下しません。

これは田んぼの中で微生物などの循環システムができているからです。

刈り取った稲わらや、冬から春に生える草などの有機物を栄養源として微生物が繁殖し、土壌を豊かにしていきます。その微生物の死骸もまた栄養素となります。米作は本来はとても環境にやさしい農業なのです。

オレンジ

オレンジと言えば、スペインのバレンシアやイタリアなどが頭に浮かびます。だから勝手にヨーロッパをイメージしてしまいますが、生産量で見るとブラジルがトップです。スペインは6位、イタリアは12位となっていました。

オレンジの栽培限界は北緯・南緯40度なのでバレンシア地方はギリギリ。イタリアもわずかに南部が40°Nに係る程度です。

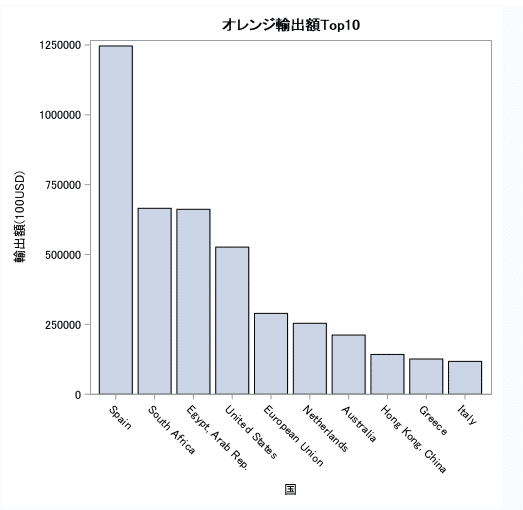

一方で輸出額で見てみると様子が変わってきます。

オレンジの輸出額データはこちらからもらいました。(5位のEUの意味がちょっとわかりません・・・)

輸出量で見るとスペインが圧倒的です。私たちは輸出量でイメージを持っているのですね。

オランダ?

なぜオランダが入っているのでしょうか?オランダの緯度は明らかに栽培限界超えています。そこで輸入額を見ると、輸出額以上に輸入していることが分かります。

オランダの輸出入の取引額が大きいのはロッテルダムにある欧州最大の貿易港、ユーロポートを持っているからですかね。このあたりはもう少し調べないといけません。

それはそうと、輸出入ともにブラジルの存在感が感じられません。どうしてでしょう?

加工品であるオレンジジュースの輸出量を見てみます。データはこちらからいただきました。

ブラジル、ありました。圧倒的な1位です。ブラジルではオレンジジュースにして輸出していたのですね。ちなみにオランダも2位につけてますね。

まとめ

ヨーロッパの農業の特徴としては、三圃式農業から混合農業への変革が地理Bでは重要です。ヨーロッパの混合農業の特徴として、じゃがいも、ライ麦、豚の3点セットは覚えましょう。

オレンジの栽培限界が北緯、南緯40度というのも頭に入れておくとよいです。南アフリカは南緯40度に入っているので輸出額が2位につけています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?