かがやけ、野のいのち 1 星寛治

かがやけ、野のいのち 1 星寛治

序章

幼かった頃

わたしの家は、東北の片田舎、山形県高畠町でも山よりの村にある。百姓になってすでに三〇年の歳月を生きてきた。ふとふりかえってみると、ずいぶん波乱にみちた足跡がつらなっている。

わたしは、村では中規模の農家の長男としてうまれた。田畑二・五ヘクタールほどを自作し、ほかに山林、原野を五ヘクタールほどもっていたが、第二次大戦後の農地改革のときに、平坦な原野はほとんど開拓地として解放されていた。当時の農家はみんなそうだったが、家族ぐるみ朝から晩まではたらいて、どうにかくらしが成り立った。

家屋は、三〇〇年も前にたてられた古いものだった。カンナもなかった時代だから、ちょうなけずりの柱をつかった茅ぶきの曲り屋であった。“中門造り”と土地ではよんでいるが、その曲り屋のところにうまやがあった。わが家では、大正の終わり(一九二三、四年)ごろから、二、三頭の乳牛と、耕牛を一頭飼っていた。おなじ屋根の下で、牛と人とが同居していたから、牛も家族の一員だという思いがあった。だから、牛が病気になったり、お産をするときなどは、子どもたちまで気が気でなかった。そうしてうまれた子牛のかわいさは格別である。乳を飲ませたり、まぐさをやったり、背中にブラシをかけたりして、一日一日、大きくなっていくようすを見つめていた。

祖父が赤牛にくらをつけ、牛車をひいて野良に出るときなどは、かならず追っかけて乗てもらうのが楽しみであった。祖父はいっぱしの御者のように、細いヤナギのむちをあてると、牛はいきおいよく坂道をのぼった。たきぎなどを満載して家路をいそぐころ、牛も人も夕映えに染まった。そんな幼い日の情景が、ついきのうのように思いうかぶことがある。

あのはげしく、つらい太平洋戦争が終わったのは。わたしが小学校四年のときであった。父は山形の連隊に入営したが、戦地にはおもむかず、無事帰宅できたのは、家族にとってなによりの幸せであった。そのかわり父は、わかいころから村や町の役職を一身にせおって、農業のかたわら地域づくりのために働きつづけて生涯を終えた。

当時は小学校でも、春の田植えと秋の稲刈りの季節に、農繁休暇とよぶ休みが十日ほどあった。ネコの手も借りたい季節、子どもたちもたいせつな働き手だったのである。たとえば、代かきのさせご(牛をひきまわす役目)は、きまって子どもたちの仕事であった。泥田のなかを、牛の鼻づらを取って一日じゅうかけずりまわるのは、けっして楽なものではない。しかも、牛とさせごと、馬鍬(まぐわ)を押している父との呼吸がぴったり合わなければ、代かきはうまく運ばない。

子どもをあまくみる気性のあらい牛馬だと、あらぬ方向にかけ出したり、泥田にすわりこまれたりしてしまう。てこずって途方にくれていると、後ろの父に、「何をボヤボヤしているのだ」とどなられ、泣きたくなるときがあった。牛のはね上げる泥で、着物はおろか顔まで真っ黒になり、夕方、田から上がってくるときには、ほんとにくたくたであった。

代かきが終わると、田植えがはじまった。いまのように田植え機などなかった昔は、みんな手で植えた。低学年のころは、苗運びが子どもの役目であったが、わたしは五年生のころから田植えの仲間入りをした。人海戦術で、十名ちかい人たちがいっせいにならんで植える光景は、いかにも五月という感じがした。

なれない手つきで、わたしがまだ田んぼの三分の一も進まないうちに、大人たちはむこうの畦に着いてにこにこしている。とりわけ父は、群を抜いて早かった。右手が、まるでピストンのように上下する。そのためには、左指先でうまく苗を分けることがコツだと教えられるのだが、熟練した人と子どもでは勝負にならない。

父は、ただ早いだけでなく、正確に、うつくしく植えた。まさに田植えの名手だったのである。その差は、わたしがやがて新米百姓になって、数年たっても縮まらなかった。町会議員や民生委員などの公職をいくつもせおって、外出がちになってからも、帰宅するとすぐに作業着に着がえ、牛舎を見まわり、野良に出てきた。そんな父を、わたしはついに百姓としてのりこえられなかったなと、いまでも思う。

家の前に大きなスモモの木が二本あって、夏祭りが近づくころになると、小さい実があかく熟れた。道ばたにボタポタ落ちてるスモモを、行き帰りの村の子どもたちは、みんな拾って食べた。あるいはクワの古木によじのぼり、口を紫色に染めながら、腹いっぱいになるまでその実を食べた。

秋には、野イチゴや山ブドウのあまずっぱい香りをさがしてかけまわった。クリの実をポケットにこぼれるほどつめて、夕焼けの野みちを帰った。

野球に熱中

新制中学に入ると、子どもなりに、「ぼくは中学生なんだ」という自覚が自然にわいてきた。とはいっても、小学校校舎の家事室(いまの家庭科教室)などに机をならべての授業だったから、なんとなく小学校の延長みたいな雰囲気ものこっていた。ただ、いまでも印象的なのは、昼の時間にいっしょに弁当を食べ、そのあときまって世界の名作を読んでくださる担任の先生のことである。たとえば、『クオレ物語』『小公子』『レーミゼラブル』などを、先生自身が涙をボロボロこぼして読んでくださった。また、日本古来の物語を、毎日じっくりと語りで聞かせてくださる女の先生の表情もわすれられない。

わたしは体格もふつうで、運動神経もあまり良いほうではなかったが、野球がむしょうに好きで、布のグローブや手製のバットで、いつも草野球をやった。野原や、稲刈りのあとの田んぼが、特設の野球場なのである。子どもたちと一緒に、青年も大人たちも混じって、みんな夢中になって走りまわった。だいじなボールが草むらに飛んで、さがすのに一苦労することもしばしばだった。もちろん。今のようにユニホームをそろえることなどできなかったから、若者も野良着、地下足袋のままであつまってきた。

わたしは、下手の横好きのような感じで野球部に入り、中三のときにレギュラーになった。主にリリーフ投手をやったが、速球の主戦投手が荒れてくると、たびたび登板の機会がまわってきた。わたしのほうは軟投型で、スローカーブを多投した。打球がほとんど内野ゴロになるのが、われながらふしぎであった。町大会、郡大会などで勝ったときの感激は、いまでもわすれられない。父兄や地域の人たちが、それこそ泣きながら応援してくれた光景もやきついている。

わたしは、いつのまにか生徒会長なんかもやらされていて、学校生活がいそがしくなっていた。けれども、家に帰れば、野良仕事や牛の世話が待っていて、働くことがあたりまえの日課であった。もう中学生のころには、田植えもかなりうまくできるようになっていた。

家の中であてにされて、一定の役割をはたして働いたのは、なにもわたしばかりではない。弟や妹たちも、級友たちも、みんなそうして成長した。村の子どもたちにとって、田畑や、野山や、川は、自分たちが生きている舞台なのである。だから、鳥や虫や、草木や作物や、動物の生態などはみんなよく知っていたし、四季の変化にも敏感だった。つまり、人間は自分だけで生きているのではなく、まわりの生きとし生けるものたちとかかわり合って生かされていることを、理屈でなく、体で知っていたように思えるのだ。

人間が人工的につくり出した空間やシステムのなかで、どんなことでもできるというおごりのようなものがまだなかった時代であった。その遠い光の渦が、なぜかまぶしく思われる。

苦悩の高校時代

高校に通うようになってからも、これまでの生活パターンはあまり変わらなかった。わたしは農業高校ではなく、米沢市内にある県立の普通高校に入った。米沢興譲館といって、上杉氏の藩校として誕生してから、三〇〇年余の伝統があると教えられた。質実剛健の気風をもち、学者や軍人などを多く輩出し、硬派の学塾のイメージがつよかった。しかし、わたしが在学したころには、徹底した進学校としての顔をもち、級友はみな大学を志望していた。

一学期の中間テストと、春の農繁期がぶつかった。テスト時は学校も午前中に終わり、一時間ちかく自転車をこいでも昼すぎには帰宅できた。すると家族は、待っていたとばかり田んぼにつれ出した。田植えをしながら、明日のテストのことが気がかりで、いまごろ鉢巻きをしめて勉強している級友の顔が、うかんでは消えた。夜にその分をとりもどそうと思いつつ、あたりが暗くなるまで田植えをつづけた。

そのころ、わたしの内部に一つの悩みが芽生えた。農家の長男として高校卒業後、すぐに家を継がなければならないという既定の事実と、わたしも大学に進みたいという願望とのせめぎ合いが始まったからである。その悩みは、級友が必死に受験勉強をはじめる二年、三年生になって、いっそう深刻なものになっていった。

「どうしても大学に行きたい。しかし、家のことはどうするんだ。あとにつづく四人の弟妹にしわ寄せてかぶせていいのか」

そういう設問は当時のわが家の状況からすれば、かんたんに解けるものではなかった。両親はもちろん高校を出たら家業を継いでくれるものと思っていたから、「進学させてほしい」というわたしの申し出に驚き、ショックを受けたにちがいない。もしそんなことを許したら、わが家のくらしがゆきづまり、土地を切り売りするか、破産するしかない、と考えたであろう。

「おまえの気持はわかるけど、なんとかあきらめて、家を守ってくれ」

両親は、そういうばかりであった。

担任の伊賀先生は、わが家の遠縁にあたっていた。父は何回も職員室に足を運び、「息子を説得してください」と懇順したようだ。先生も板ばさみで、きっとつらい思いをされたことであろう。ひそかに願書類を取りよせていたわたしを、ある日、職員室によんで、

「星、おまえの気持は先生にもよくわかる。けれども、家をりっぱに継いでいく責任が、おまえにはあるのではないか。ご両親の苦しい心情もくんで、いやそればかりでなく、村の将来のことも考えて、農業を継いだらどうだ。たとえ大学に行かなくとも、勉強しようと思えば方法はいくらでもあるよ」

そう説かれたのである。わたしはただ黙って、しばらくその場に立ちつくしたままであった。

ようしゃなく月日は過ぎて、受験日は目前にせまった。わたしは、ついにあきらめた。ほおのこけるような、苦しい、さびしい季節であった。敗残者のようなわたしには、級友がそれぞれの志望校に入って行く姿が、ひどくまぶしく、うらやましかった。

三月の末、雪が消えて、すでに種モミを選別する塩水選の作業がはじまっていた。竹ざるをかかえ、ひとりで作業をしているわたしのところに、何人かの級友が訪ねてきた。さりげなく仕事を手伝いながら、落ちこんでいるわたしを励ましてくれる友情が、骨にこたえてうれしかった。

新米百姓のころ

一九五四年の春、こうしてわたしは新米百姓になった。父はふんぱつをして、当時まだはしりの小型耕耘機を買ってくれた。

「これまでのように牛馬みたいに働くばかりでなしに、あたらしい農業をつくれ」

そういう親心が言外ににじんでいた。

しかし、敗北から出発したわかき百姓は悲しかった。まだまだ手作業も多く、やきの入っていない体はすぐにつかれた。土手の草にねころんで、ふかい空をあおいでいると、わけもなく涙があふれてきた。そして、いまなおふっ切れないわが身がなさけなくもあった。

ふてくされるように働きつづけて、あっという間に一年が過ぎた。ふたたび春が訪れた。はれぼったい顔で野に立つと、まだ明けやらぬ空にほんのりと紅がさし、奥羽の山なみがしだいに輪郭をあらわしてくる。その光の波をながめているうちに、ふと一つの感慨がうかんできた。

「いったいぼくは、こんな状態でいいんだろうか。これまでの思いはともあれ、もうこの地に骨をうめようと決めたんだから、もっと前向きに生きなければいけないのではないか。古くて、まずしくて、閉ざされた村なんていってるけれど、そんなら若者の力で、ゆたかな新しい村づくりにがんばらなければ」

そんな、ごくあたりまえのことに、ようやく気づいたのであった。一年かかって、目からうろこが落ちた感じであった。

見わたすと、村には若者がいっぱいいた。まずわたしは、なかまによびかけて読書会をつくろうと考えた。それぞれ手持ちの本を出し合い、小さな文庫を設けることからはじめたのである。わたしの考えの底には、村が遅れているとするならば、それは知的な総合力が低いからだ、という判断があった。知力の底上げをはかるためには、当面、本をたくさん読むことしかないと思えた。とにかく手あたりしだいに読むなかから、なにかを得たいと願ったのである。

なかまの反応は意外にシャープだった。会員はたちまち十数人から二〇人をこえた。最初は、文学や、やさしい哲学の本が多かったが、やがて共通の課題をつかむために農村問題、青年活動などを論じたものをみんなで読んだ。とぼしい小遣いだけでは限られているので、共同作業などをしてかせいだ金で、新刊書も求めた。宮沢賢治全集をそろえたときは、さすがにみんなうれしかった。

読書会はただ本を読むだけでなしに、ひろく農村の文化運助をめざしていくべきだ、という考えが出てきた。そして、機関紙の発刊や、あたらしい演劇活動などに、エネルギッシュに取り組むようになったのである。

わたしの一つ先輩で、親しい友人に、古山さんという方がいた。高校時代は、冬の間だけ二年間、いっしょに下宿をした仲である。古山さんも、わたしと同じく失意をかかえながら百姓をしていた。大きなカイコ部屋の一室を、わたしたちはたまり場のようにお借りして、夜を徹して語り明かすのがつねであった。ときには、夜がしらじらと明けてきて、そのまま朝の草刈りにゆくことさえあった。古山さんのお母さんが、「体をこわすから、はやく寝なさい」と、いつも声をかけられたのを思い出す。

読書会というサークル活動だけでは、村づくりにむけて広範な力を結集するには限度があることにやがて気がついた。そこでわたしたちは、すでに組織されていた地域青年団にも加盟し、より多くのなかまとともに歩むことのたいせつさを知った。青年団は、サークルとはまたちがった魅力をもち、わたしをぐいぐい引きこんでいった。いつしか、寝てもさめても組織活動を考える。“青年団バカ”になっていた。ときには仕事をほったらかしてかけずり回るから、「青年団活動家の田は荒れている」といわれていたようだ。

そればかりか、夜となく昼となく会議や事業に追われるので、おのずと不摂生な生活になり、ついに体をこわしてしまう羽目になった。野良仕事の最中に、キリキリと腹部に疼痛を感ずる日がかさなったある日、リヤカーに草をつんでの帰り道、ふいに目まいを感じ、倒れてしまったのである。体じゅうがぐったりして、自分の体ではないような感じなのだ。病院で診察してもらったところ、十二指腸潰瘍という病気だということがわかった。

一瞬、わたしは目の前が真っ暗になった。なんということだろう。まだ二三歳の若さで、こんな重病にふしてしまうとは。「もう再起できないかもしれない」という思いにかられ、病院のベッドの上で泣いていた。窓の外のカキツバタの紫が、ひどく目にいたかった。

二か月という長い入院加療で、ようやく治ることができた。うれしかった。ひどくきびしい試練であった。その間、家族の心労はなみたいていではなかったであろう。

しかし、生来愚直なわたしは、健康が回復すると、ふたたび青年団活動に復帰していった。そして、町連合青年団長という重荷をせおって骨身をけずる羽目になっていた。ときあたかも、日本の戦後史の節目となった六〇年安保の、はげしいうねり(日米安全保障条約締結に反対する大運動)が東北の村々にもおよんできた。それまで、政治はタブーとされていた地域青年団のなかで、わたしたちは平和の問題を真正面からとらえて行動を起こすようになっていた。

はげしく、苦渋にみちた闘いは終結した。それを最後に、わたしは青年団の現役から退いた。翌年、わたしは結婚した。二六歳の春である。ところが、その秋の稲刈りの最中にまた倒れてしまった。潰瘍が再発したのである。こんどは大量の出血をともない、完全に意識不明の状態になった。生死の境をさまよっていたのである。くちびるの色と顔の色が、同じように青ざめていた、と後で聞いた。その重大な危機の淵から、救いあげてくださったのは、医師金子先生の必死の手当てと、なかまや先輩の熱い鮮血であった。十名を越すとうとい友情の輸血によって、わたしは深いふかい淵からはい上がることができたのであった。

それ以来、わたしのこの小さな命は、自分ひとりのものではないと思うようになった。残された生涯は、自分のためにだけ費やしてはならず、世の中にすこしでも恩返しをするために微力をつくさなければ、と肝に銘じたのであった。

そして、ただ空転するような生き方でなく、ほんものの百姓になろうと思いはじめていた。そのためには、技術や経営の能力をたかめ、地城全体の農業の構造をあらためていかなければならないと考え、田んぼの交換分合や、農地の集団化事業などに真剣に取りくむ時期がきていた。

そのころからわたしは、あたらしい果樹の団地づくりなどに、積極的に参加した。青年団運動にのめりこんで、遅れてきた百姓のわたしは、やっと本格的な農民に脱皮しようとしていた。“山びこ学校”で認識をひらいた佐藤藤三郎さんは、すでに早くからしっかりと大地に根ざした生き方を探求し、その実践の記録『二十五歳になりました』を世に出していた。それに比べたら、わたしはひどくおそい目覚めであった。

生産活動に打ちこむようになって、ようやく農のよろこびを実感することができるようになった。作物をつくるよろこび、自然のなかに息づくよろこびがすこしずつわかりかけてきたのである。

「百姓になってよかった」

本音でそういえるようになったことが、なによりうれしかった。わたしの試練はまだまだそれからだった。そのあとも、二度も発病し、四度目にはついに手術をした。そのたびに、わたしはなにかを失い、なにかを得てきた。ひ弱な体とはうらはらに、精神的にはすこしずつしなやかに縄がなわれてきたと思えるのだ。

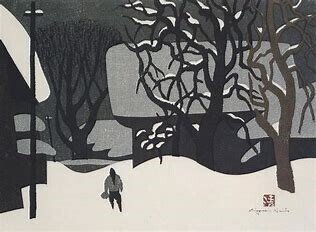

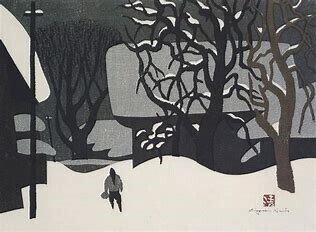

![]()

「星寛治読本」は鋭意制作中。《草の葉ライブラリー》から近刊されます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?