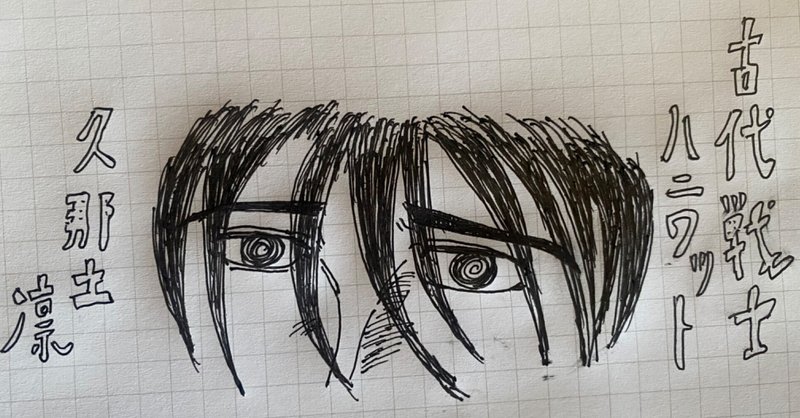

武富健治先生『古代戦士ハニワット』勝手に応援企画(8)コラム⑦:男性の登場人物の魅力:久那土凛(草稿・前編)

1 憂い、儚げ、美青年

久那土凛(くなと・りん、本名「日向凛」)は『古代戦士ハニワット』の主人公であり、憂いのある儚げな美青年です。

彼は物語の現在を遡ること四年前、高千穂のある事件をきっかけに行方不明になり、何らかの事情で真具土(まぐつち)の埴輪徒(はにわと)として生まれ変わりました(あるいは死に変わりました)。真具土の埴輪徒とは、本人が埴輪土(はにわど)に変化する型(タイプ)です。人間としての肉体から魂が離れてて、埴輪土(神)の体を借りて生きている。神の体とは言っても、その正体は「つちくれ」「土人形」とも呼ばれるように異形です。この異形性を隠すために、普段、凛は人間の姿をしていますが、これは「擬態」とも呼ばれ(3.1.16)、人間に擬装した体です。凛の憂い、儚げな雰囲気は本来の性格かもしれませんが、人間として体を失った喪失感、コンプレックスが直接的な原因と思われます。

なぜ凛が真具土の埴輪徒になったのか?それ自体が未だに謎に包まれている段階では(現在、連載は第2部第40話まで)、凛について多くを語ることは難しいです。憂いや儚げな様子も、その謎に関連しているはずですから。未だに謎ばかりの凛ですが、なぜ彼が柔里を主巫女(アチメ)に選んだのか?この点を中心に凛について私釈を語りたいと思います。

2 凛の影

第1話の冒頭(「ハニワット登場」1.1.1)から凛は登場しますが、これはタイムライン上2日目に当たるエピソードを先取りしているだけですので、物語の順序に直せば実際に凛は「散華」(2.1.12)の後半にならないと登場しません。連載開始から約半年後のことです。

ただし第1話の冒頭を含めて、凛の影自体は3回ほど現れます。最初に凛の影が登場するのは、先ほど紹介した物語の冒頭です(1.1.1前半)。この段階の凛は、名前も呼ばれず、白布から覗く前髪は仁にそっくりに描かれているので、凛を仁と取り違えて読み進めた人は多かったのではないでしょうか(ぼくもその一人です)。つまり、『ハニワット』では凛は仁の影として登場するわけです。それが物語が進むと仁は凛の影であったかのように、ネガとポジが逆転します。これは主人公の転換(本当の主人公は仁ではなく凛だった)というだけでなく、柔里の内面・気持ちが仁から凛へ反転することにも対応しています。この反転については、「柔里編」で書きましたので、ここでは省略します。

2回目に凛の影が登場するのは、コトの回想シーンです(1.1.3)。コトが四年前の高千穂事件を想起した時、「週刊マンズ」の記事の中に「もう1名男子学生(19歳)は未だ行方不明。」と書かれています。この男子学生は凛を指していると推定できます。しかし、この記事には凛の名前や写真は出ていないので、これが凛を指しているとは一回目の通読、特に連載で読んでいた読者は誰も気づきません(よね)。また、このエピソードにおいて注目を集めるのはコトの姉、玉池クスのほうです(本当に重要なことを隠すために、ある程度重要なことが同じコマに描かれるパターン。推理小説ではよく使われる手法ですが漫画で使われることは少ないので効果的)。細かい指摘になりますが、このコトの回想シーンは「久那土凛」「奇縁」(2.1.16,17)でコトと凛が「再開する」前振りになっていますので、ここを見落とすと二人の「再会」は極めて唐突に感じます。むしろ「見落とす」ように描かれているので、唐突さを感じる方が作者の意図通りの読書になっているのかもしれません。

そして3回目に凛の影が登場するのは、ヤヨイ・オグナの台詞を通じてです。三角頭の型(タイプ)が確定できないために、戸隠神宮では迷いが生じます。そこで今野が陣九郎に寺社会議、ついでオグナへの連絡を進言しますが、この時オグナと陣九郎の会話(電話)の中で、その凛の影がちらつきます。オグナ「〔美保に〕調整中の…私の後継者がいる そいつをひろってそちらにむかう」。陣九郎「後継者というと…真具土の埴輪徒‼」(「蚩尤、咆哮」1.1.5)。この会話は「凛の影」=『ハニワット』の主人公登場への前振りという点で大変重要なものです。しかし、オグナという謎の人物の登場(第1話前半に謎の人物として初登場)、また仁の出撃の直前であることもあって、読者の注意は「オグナの登場」と「仁の出撃」に偏り、あまり凛の影には向かわなかったと思います。「厄介な謎がまた増えたな。ふへ」という感じだったのではないでしょうか。なにせ、ここでも凛の名前も姿も現れないのですから。また「後継者」「真具土」が物語冒頭の埴輪徒の凛であるとはすぐには結び付かないかもしれません。第1部第1話に、凛の「パートナー」としてオグナは登場しているので、陣九郎と会話するオグナからもしやと思う人はいたかもしれません(ぼくはまだ頭がぐるぐるしていたように思い出します)。特に第1と第3の影はどちらも単行本第1巻に収録されているエピソードですから(第2の影は単行本第2巻にならないとわからない)、結びつけられた読者もいたかもしれませんが、連載勢で第1話を読めなかった人にはさっぱり理解できません(読者に厳しい作者)。また単行本第1巻の読者でも、凛の姿が第5話(第3の影)に登場しないので、第1話と結びつけられなくとも仕方のない状況だったと思います。推理小説に譬えれば、犯人の影はちらついているけれども、それ以上何もわからない状態です。

ひとつだけ付言しておきたいこと。それは、先に紹介したオグナと陣九郎の会話は仁の出撃直前だということです。つまりオグナと凛は、仁の蚩尤収めの成否にかかわらず、戸隠神宮に向かっていたのです。仁が負けたから向かったわけではありません。凛の「船出」は、羌光寺の井戸から蚩尤が出現し、青年団が犠牲になるという惨事が起った時点で決まってしまったのです。裏を返せば、青年団の惨事は、オグナに三角頭の脅威(オグナの知識の範囲でも尋常とは異なる強さ)を認識させるためのエピソードでもあったということです。これが「理性」を失うなという仁への助言につながっています(1.1.5)。

3 凛の第一声、「ジョー」

そして「散華」(2.1.12)。『ハニワット』の主人公、凛は名前と姿を伴って登場します。ここでようやく読者は、第1話の白布に包まれた男が、凛であったと思える明確な手掛かりを入手しました。しかし、それでも第1話前半の2日目のエピソードが再現される「ハニワット・カヤ登場」(3.1.22)までは居心地の悪い、謎を呑み込んだままの心持でハニワットを読み続けなければなりません。「推理小説」的な叙述トリックが仕組まれていることにさえ気づけば、逆に楽しめるわけですが…。

この「散華」は極めて忙しいエピソードで、機動隊員・安西の殉死、隊の撤退がたっぷり描かれ(12頁分)、その後にヤヨイ・オグナと美保津刀女(みほつとめ)の再会、さらにオグナが凛を探すシーンが続き、やっと凛が登場する流れです。凛の登場シーンに入る前に、とても重要なので美保神宮の巫女たちの様子において触れておきましょう。

美保神宮の巫女たちは、浮世離れした雰囲気を漂わせています。象徴的なのは、オグナが美保津刀女に凛の所在を怒気を孕んだ面持ちで尋ねているのに、巫女たちは口元を着物の袖隠しながら「フフフ」「クスクス」と笑っているシーンです(ちなみに、笑っている理由は三田口さんが運転してきた車では凛のいる岬までの山道を越えられないからです)。ぼくは、こんな女性に会ったことはありません(笑)。これ以後も「きゃっ」「アハハ」等の笑いが挿入されます。箸が転がっても可笑しい年頃。そんな雰囲気です。しかし、実年齢は20代の半ば以降の雰囲気です。美保神宮の巫女たちは、少女のような性格なのに成人の女性のような姿を持っている。これが不思議な雰囲気の醸し出しています。彼女たちの性格について、オグナは「ここは全てが上等だからな …お前たちの性格を除けばな」と語っていますので、オグナも、彼女たちの不思議な性格を認識していることは間違いなさそうですね。この彼女たちの浮世離れたした性格は何に由来するのかわかりませんが、凛にとっては大切なことでした。この後、しつこいくらいに繰り返される凛の言葉遣いの問題に関連しますが、ここではとばしましょう。

オグナが凛と出会うのは岬です。そして、この岬で釣った魚を海鳥(ウミネコ?カモメ?)に餌付けしている凛に、オグナは会います。オグナは凛を見つめ、その視線を感じた凛はオグナを見つめ返す。そして凛の第一声は「ジョー!」です。ファーストネーム!ぼくが武富先生を見つめて「健治!」と呼びかける感じですかね(笑)。オグナは若く見えますが、実際にはかなりの「高齢」なので、ぼくが手塚先生を見つめて「治虫!」と呼びかけるのに近いかもしれません。いずれにしても少し「腐」臭が漂っています。二人とも(「腐」たり?)美青年ですからなおのこと(凛とオグナですよ)。

さらにダメを押すように、凛はオグナに「ニコッ」と微笑みます(「予兆の夜」2.1.13)。おっおおー!「腐ってやがる」(byクロトワ)。冗談はさておき、オグナの緊迫した眼差しに気づいた凛は、哀し気な眼でに第二声「…出撃だね ジョー」と自分の存在を確認するような台詞を吐きます。決して凛は自分が何者なのか忘れてはいなかったと思います。白い鳥(海鳥)は死、魚は生の象徴であり、その中間に彼は常に「いる」のですから。オグナの視線は、改めてそれを強く凛に呼び覚ましました。凛特有の憂いを含んだ哀し気な眼。その眼で、戸隠神宮の埴輪徒が蚩尤収めに失敗したことを、オグナから「確認」します。ここもとても重要なシーンなのですが、第7節(後篇)で振り返ることにして、今はとばしましょう。

4 凛、美保の巫女たちと別れる

「出撃」「船出」、それは美保神宮(「故郷」)の巫女たちとの別れを意味します。なぜならば真具土の埴輪徒は蚩尤収めが成功しても「ケガレ」を背負う存在だからです。おそらく、真具土にとっての蚩尤収めは神事であると同時に罪を犯す行為でもあるようです。さらに、その「ケガレ」は凛本人だけでなく、周囲にも影響を及ぼすと考えられているようです。この辺りの事情は「エピローグⅡ」(4.1.31)では、「その地が呪われる」と表現されています。ただし「予兆の夜」では何もわかりませんし、「Ⅱ」でも詳しくはわかりません。

ここで重要だと考えるのは、巫女たちは凛との別れを、尋常ではなく悲しみ号泣しているという点です。最初に泣くのは釣りに同行したマイで、人目を憚らずマイは涙を流し続けます(凛、すでに君は罪を犯しているよ)。オグナを凛の下に連れて行ったチカの瞳も潤んでいます(凛、罪作りだな)。そして、凛を見送るために集まった巫女たちの様子をみると、みんな凛に夢中でモテモテ状態です。ぼくは女性に「やん!」とか言われたことありません(笑)。冷静なのは美保津刀女くらいでしょうか。マイの言葉を借りれば、凛は「だって…あたしたちみんなの凛だもん」という存在です(「もん」に込められた凛の罪深さ)。モテモテの凛は巫女たちに共有され、シェアされている存在なのです。なぜでしょうか。それは凛は「神」だからです。かなり前にtweetしたことがありますが、凛はお社(本宮横 摂社 頭屋宮(若宮))に住居しています(「旅立ちの舞い」2.1.14)。このことから後の「神人」「神と名前を交換した」ものということを知らなくとも、凛が「神」であることはある程度は推定できます。しかし、「憂い」「儚げ」な凛をすぐに「神」と結びつけるのは、やはり難しいとでしょう。

凛は戸隠の蚩尤収めの状況についてオグナから聞くために、マイの車ではなく、オグナとチカの車に同乗し美保神宮に帰ります。ここでマイは、自分に言い聞かせるように、夕方から四時間も凛を独占していたことを語り、さらに「向こうに行く車の中ではちゃんと寝て…万全に備えなくちゃ!」と凛に対する配慮をみせます。凛、大切にされていますね。

美保神宮の鳥居前には凛と別れを惜しむ巫女たちが集結しています(2.1.15)。名前の呼ばれる巫女は、マイ、チカ、キヨ、ユマ、シノ、ルリ、美保津刀女(みほつとめ)でしょうか。このうちチカは舞殿(まいどの)で「旅立ちの舞い」を舞っているので、鳥居前にはいません。

巫女たちと凛は互いをファーストネームで呼びます。例外はありません。これは美保神宮の作法のようで、逆に他の神社では凛をファーストネームで呼ぶ登場人物はいません。凛が美保神宮に預けられた理由の一端がうかがえます。凛は「気にしい」な性格で、元々埴輪徒にはむいていない。それを矯正するために美保に預けられたのです。ですから美保にいる凛は終始リラックスしており、巫女たちの「愛情」のもと、気遣い無用の環境で生活していたことになります。美保の巫女たちが浮世離れした性格なのは、美保神宮が凛のような存在(気にしいな性格)を受け入れる空間だということを示しています。それでも凛は「憂い」「儚げ」なので、あまり凛と巫女たちの関係性にいやらしさは感じません。同じ環境を体験した寺社会議の三田口と比較すれば、それはよく分かります(三田口さんは過剰に反応して骨抜きになってしまってます。「竜宮城気分」)。おそらく、美保神宮では凛も巫女たちに足を洗われているのでしょうが、自分の身体が土人形であることすら忘れて、穏やかな気持ちで「ため口」を使いながら生活をできたのではないでしょうか。

この別れ中で凛が自分の「死」を口にするシーンがあります。この場面では、凛の「ぐりぐり眼」=異界を見た眼が強調されます。「気にしい」な性格でありながら、さらに異界をのぞき込んだ凛。この段階では「真具土」という言葉も含めて謎でしかないのですが、改めて読み直すと、凛はただ蚩尤収めだけのために生きている存在だということが印象づけられてます。

5 凛、柔里に出逢う

では、いよいよ凛が柔里に出逢うシーンについて語りたいと思います。凛は『ハニワット』の主人公であり、柔里はヒロインなのですから、彼が彼女を主巫女に選ぶのは物語の上で必要なことです。しかし、なぜ凛が柔里を選んだのか、その理由はよく分からないのです。ぼくも自信はないのですが、その秘密は明確に描かれています。柔里視点では、実はわかりません。「柔里編」で書いたように、柔里は「仁の導き」を引き受けるために相当時間を必要としました。蚩尤収めが終わっても受け入れきれずに、「解藁の姉妹」までひきづってしまいます。これに対して凛は違います。凛と柔里の気持ちにはタイムラグがあって、作者はそのタイムラグに起因する二人の気持ちのズレをずっと描き続けているのだと思います。なぜ凛は柔里を主巫女に選んだのか?いつ選んだのか?以下、これについて大胆な仮説(妄想)を述べたいと思います。それは、ある程度予想されるように、凛と柔里の出会いに隠されています。

すでに、ここまでの考察の中で前振りをしたのですが、お気づきになりましたか?ゆっくり仮説を説明します。凛が柔里に出会うのは「導き」(2.1.15)です。このエピソードについては「柔里編」で、柔里視点から語りました。「導き」は夢占に導かれて、柔里が実家の熊杉に駆け付ける物語でした。しかし、凛視点から見るとちょっと違う物語なのです。その秘密は、その前話「旅立ちの舞い」(2.1.14)に、その前振りはさらにその前話「予兆の夜」(2.1.13)で描かれています。「旅立ちの舞い」の最後のコマ(ひき)は、凛が三田口さんが運転する車の中で、眠りにつくシーンです。その前のコマでは、オグナは「凛…明日に備えてしっかり眠っておけよ」、凛「はい…」。この会話を受けて、最終コマでは凛は素敵な顔で眠りにつきます。そして、続く「導き」では柔里が夢の中で仁に導かれ、熊杉の下にいる凛とオグナに出会い、驚いて柔里は早朝に飛び起きます。マンガのコマ運び(シーンのつなぎ方)として素晴らしいですね。しかし、このシーンには別の仕掛けがあると思っています。

「導き」を凛視点で読む場合、冒頭から16頁を読まない方がわかりやすいのです。つまり、前話「旅立ちの舞い」で凛が眠ったシーンから、「導き」で彼が起きるシーンまですっ飛ばします。このすっ飛ばしたシーンは基本的に柔里の物語なので、凛視点で読む場合、邪魔になります。「導き」16頁目の最後のコマに、凛が後部座席で寝てる様子が描かれていますので、これが前話「旅立ちの舞い」の最終コマ(ひき)の眠りにつくシーンとつながることは確実です。ここが「導き」のエピソードが柔里から凛への視点の転換したサインです。ぼくの仮説では「「旅立ちの舞い」から連続して読め」という作者からの徴(しるし)です。そして、車が熊杉への側道に差し掛かったところで、凛は「突然」目覚め、「待って…今の道…ちょっと入ってもらえますか?」と三田口さんに声を掛けます。あと15分で戸隠神宮に到着予定だったのにと、三田口は驚きます。それどころか、オグナまで「なんだ…?凛⁉」と不思議そうに助手席から振り返ります。しかもオグナは汗をかき、戸惑っている。

凛の目覚めこそが秘密の鍵です。なぜ凛はここで起きたのか?なぜ凛だけが突然何かを感じたのか?凛が「神」だから?違います。凛には特殊な力があるから?違います。例えば蚩尤の出現や、蚩尤収めの様子は凛だけでくオグナもまた感じるのです。しかし、ここではオグナにも凛の言動は謎なのです。ここが「導き」という物語の最大の謎であり、柔里視点ではその謎は解けません。

なぜ凛は突然目覚めたのか?それは凛が柔里と同じ夢を見て、その夢の舞台に通りかかったからです。そう、仁が柔里を熊杉の下の凛とオグナに導くあの夢です。

「導き」の冒頭の夢のシーンは、柔里が目覚めることによって、あの夢は柔里の夢だという印象を強く読者に与えます。「夢…」という柔里の台詞があるくらいですから。しかし、柔里だけの夢ではないのです。凛も同じ夢を見ていたのです。正確に言えば、「導き」の冒頭の夢は柔里の視点から夢が描かれていて、凛の視点からは描かれていないのです。「旅立ちの舞い」の最終コマ、凛が眠りにつくシーンから「導き」における凛の突然の目覚めをつなげ、その中間にあの夢をおけば「凛と柔里は同じ夢をそれぞれ自分視点でみていた」と解釈できるのです。なぜならば、凛が眠りについた直後に例の夢は描かれるのですから。

凛が眠るのは偶然ではありません。前第4節で紹介したマイの「向こうに行く車の中ではちゃんと寝て…万全に備えなくちゃ!」(2.1.13)という台詞が意味深に感じられませんか?特に「万全に備えなくちゃ」。さらにオグナの「凛…明日に備えてしっかり眠っておけよ」(2.1.14)。「導き」の前前話、前話と凛は眠らなければならないことが、繰り返されます。二人とも寝る(眠る)ことと、「備え」ることを同じ意味で使っています。この意味が明らかにされるのが「導き」という物語でもあるのです。おそらく柔里が目覚めた直後のコマに、凛が目覚めるシーンも描かれていば、読者も凛と柔里は同じ夢を見ていたとわかったかもしれませんが、作者はそのようには描きたくなかったのでしょう。なぜか。おそらく「久那土凛」(3.1.16)における凛と柔里の再会(夢を含めれば三度目)を描くためです。どのシーンかは後述しますが、そのシーンこそが凛と柔里が同じ夢を見ていたことを示す決定的な場面だと考えています。

「導き」の最後のコマは、凛が夢占に導かれて熊杉の下で柔里に出会い、柔里に問われて凛が名前を名乗るシーンで終わります。

6 凛、柔里を主巫女に選ぶ

「久那土凛」(3.1.15)という物語は、柔里の不可解な言動が始まる物語だと「柔里編」で語りました。凛視点からみれば少し異なります。

凛は名前を答えた後に、柔里に正体を尋ねられて「〝通りすがりの者〟です 車で下を通ってこの大杉が気になったので登ってきたらたまたまキミがいた それだけ」と誤魔化します。「たまたま」というのが誤魔化しで、実は夢をみたから登ってきたのです。ただし「気になったのは」「大杉」の方なのだと思います。前話で「この上…何かあるでしょう」と、凛はオグナに答えているので、「何か」=「大杉」なんだと思います。決して「誰か」を気にしたわけではない。そしてなぜ凛は誤魔化したのか?それは柔里と同じ理由で、「夢占の中味は叶うまで人に言うのはタブー」(2.1.15)だからです。つまり、凛も夢が正夢だとまだ確信を持てていないのです。

凛が正夢だと確信に踏みだすのは、戸隠神宮中宮の応接室で柔里と再会した場面です。「柔里編」でも触れましたが、このシーンで最初に成立する会話は、柔里「や…やっぱり…!」、凛「やっぱりね 戸隠の巫女だったのか…」です(3.1.16)。主人公の凛視点で読んでも、このシーンは凛と柔里の再会(夢を併せると三度目)が本筋で、コトと凛、コトとオグナのエピソードはサブストーリーです(この段階では)。そして、読者はサブストーリの方が本筋だと錯覚してしまいます。しかし、この応接室の接見のシーンの本当の意味(=本筋であること)は、凛と柔里の視点を総合して初めてわかるのではないでしょうか。お互いの「やっぱり」は、早朝に熊杉の下で出会ったことだけでなく、夢の中でも出会った「やっぱり」なのです。ただし同じ夢を見ていたことはお互いに知りません。この「やっぱり」から、凛と柔里の物語が『ハニワット』の本筋として始まります。加えて凛の「戸隠の巫女だったのか…」の部分。この台詞こそが、凛が柔里と同じ夢を見ていた証拠だと思っています。なぜ凛は「やっぱり…巫女」と言ったのでしょうか?それは彼が夢で巫女の装束を身につけた柔里を「目撃」したからです。熊杉の下の柔里は私服だったので、凛はその時点で彼女が巫女だと確証できなかった。しかし戸隠で再開することによって巫女だと確証できたわけです。凛の「やっぱり」には夢占を確認する意味が込められているわけです。

ところが、すでに「柔里編」で語ったようにコトの存在が、読者に本筋をみえなくさせてしまいます。コトと凛、コトとオグナの四年前の事件に読者を引き込んでしまうからです。引き込まれるのは読者だけでなく、凛や柔里も同様です。特に凛の動揺は激しく、会見の部屋から一端失踪し、追いかけてきたオグナに説得されて再び部屋に戻る始末です。ここでオグナは凛に二重の奇縁(えにし)について語ります。ひとつは早朝に熊杉の下出会った柔里と戸隠神宮で再会したこと、もう一つは四年前の宮崎県高千穂事件の当事者のコトに再会したことです。オグナは凛に「何か…大きな運命が動き始めている 我々はそれに心を開き―向い合うしかないだろう」と語り、凛の気持ちを落ち着かせます。

この二人(「腐」たり)のシーン。最重要です。というのも、徐々に凛は落ち着きを取り戻し、奇縁に心を開くからです。オグナも気づいていませんが、凛はあの夢を見ているので、オグナの語る奇縁の重みを実感することができました。おそらく、このオグナとの会話を通じて、凛は主巫女(アチメ)を柔里と決めています。なぜでしょうか。実は凛を柔里に導いたのも仁だからです。仁は柔里を凛に導いただけでなく、凛も柔里に導きました。大げさにに表現すれば、仁が凛と柔里に同じ夢を見させたことになります。仁が柔里に語りたかったのは「凛と共に歩め」、凛に語りたかったのは「柔里を頼む」です。おそらく、仁は二人が夢をみていた時刻に、昏睡状態の中で夢を通じて二人を邂逅させたのでしょう。そして、凛は戸隠神宮で柔里に再会したことで彼女が巫女であるという確信に至り、さらにオグナとの会話を通じて、凛は柔里という仁が準備した奇縁を受け入れようと決意したのです。仁は二人の「婚礼」の仲人、オグナは介添え人のような役割。夢における熊杉の下は、凛と柔里の「婚礼」の場所とも言えそうです。

ですから、実際に凛が主巫女を選ぶシーン(3.1.17)で、柔里は並んだ巫女たちを見回していますが、それは最終確認に過ぎず、結論はすでに出ていたと言うべきでしょう。「仁の導き」を奇縁として受け入れた凛にとって、選択は柔里しかありません。なぜなら、凛は仁の意志を引き継ぐために戸隠に来たからです。

7 凛は岬で何をしていたのか

こう考えてみると、凛は仁に会っていないにもかかわらず、仁のことを重く受けてめています。そこで凛が仁について語っているシーンに少し話を戻します。(以下「後篇」へ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?