自作レシピ

食べるのが好き。今日の朝ご飯。鮭、卵焼き、味噌汁、ひじき、漬物。いただきます。体が心地良いと喜んでる。体がセットされていく。家で作れないようなフレンチとか手の込んだ「うんめぇぇぇぇ」って魅力的な料理を食べるのも好きだけど、「安心。うまし。ニッコリ。落ち着く」って家ご飯も好きなのです。ハレの料理とケの料理。今日はケの料理について書いていきたい。朝食を食べ終わると洗い物、そして珈琲を入れる。天気が良ければ引き続き最高な午前中を迎える。だいたい家にいる時はそんな感じである。ステイホームになってからはのんびりなる日常を送っている。外に出る機会が減ったので自然とそうなってきた。お。これはスロウライフってやつか?

感覚的に家飯には英気を養う効能があるぞと信じている。それは20代前半にバンドメンバーと共同生活していた時から薄々感じていた。家で飯を食べると何か調子が良くなる。それ故か、いい歌がつくれるような気分になっていた。錯覚かもしれない。とは言え、毎度毎度料理をしてたわけでもなく週に3回は隣の駅までラーメンを拝み通うという日々も経験してきた。それはそれで毎日スープの味を味見しに行くようなもので、振り返ると良い経験だったと思う。今思うと若さ故の祭りを欲する衝動だったのではと思う。若きウェルテルは体力にまかせて、毎日スープの出来を確認しに行っていたのだ。そこから15年。拳大のチャーシューを喰らうのには限界を感じてきて落ち着いた飯の再確認があった。いつしか家で作ることが好きになってきた。そしてつくればつくるほど、食べれば食べるほど、嬉しいと感じ喜んだ。もうおっさんには食べる喜びしか残されてないのか。

飯というものは一緒に食べる人がいると尚更嬉しい。その人に向けてつくるというのもなんだかパワーの源になる。食べながらなんやかんや話すことは、素敵な時間の共有である。美味しいとなおさらにっこりだ。

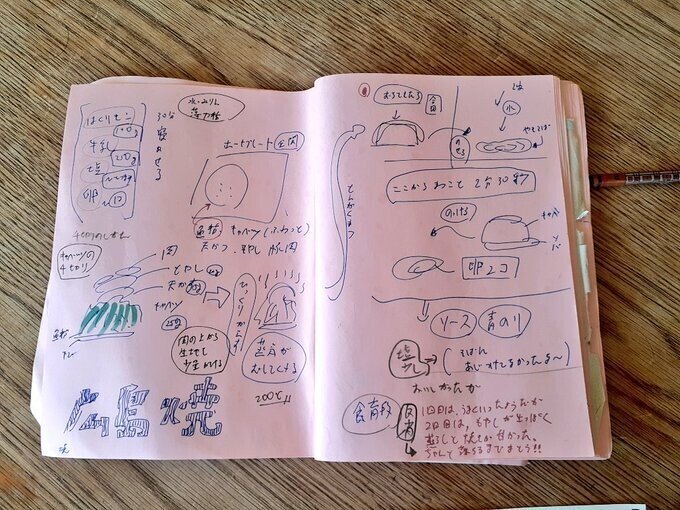

自分の場合、美味しそうだなと思ったレシピは、ノートに書いて「自作レシピ」をつくっている。そんな大したもんではないが、出会いを記録していっている。実際に料理に取り掛かるとき、自分で書いたノートを台所にドバッと広げてつくっていく。食べ終わった後は「今日はイマイチだのう」「文句なし。ぺろり。」「塩が足りなくて輪郭がぼやけた」とか注文も感想も自作レシピの余白に書き加えていく。塩が多ければグラム数を書き変えて自分用に調節していく。何度もつくっていくと自然と覚えていくので、味の調節も野菜のコンディションとの対話も、なんとなくできるようになっていく。慣れていくという方が正しい。ゆで卵は何分茹でると自分の食べたい半熟になるかなど、自分のバロメーターができてきて、その中で微調整できるようになってくる。振れ幅が想像できれば、以前つくったものと照らし合わせることができる。そして「今日はこうしてみようか」とかなんとかレシピから少しだけ範囲を広げて冒険に出る時がある。「少しだけ」というのがミソだ。大きく冒険したとき「こんなもんでいいや」と適当に調味料をいれた時など、最初の方は全然ダメだった。ダメだったら反省してそれも自作レシピに書き込んでいく。上手くできたのは覚えてるもんで何度もつくるようになる。そしてそれに特化するようになる。と言えども、ある程度つくると飽きてくるのでブームも過ぎていく。過ぎないブームはカレーとお好み焼き。

自分は料理が下手。最初は傲慢にも上手いと思ってた節もあったので、厄介な存在だった。これは歌にも言えるか、、脱線しそうなんでやめておこう。料理の話に戻ると、性格が大きく影響しているのではと思う。大雑把で適当、そして傲慢というのが問題だった。「こうやればいいっしょ」とレシピを守らずロクに見ないでつくる。何も存在していない自分の想像力の中で強気な料理をしていた。例えば、ニンニクがひたすら多いとか、酒が大量に入っているとか。大根を全部使い切るために、大根がやけに多いとか。今思うと食べる人のこと全然考えてなかった気がする。そのときの都合と自論を我が物顔でぶつけていた。丁寧じゃなかった。俺の思いついた理論が正しいとでも言うように。それは優しさだったのか暴力だったのか気まぐれだったのか今思うとよくわからないが愛情にかけていたのは事実だ。と、今思うと振り返れる。料理に関しては、その自分勝手に信じてつくるという段階からは抜けたような気もする。調子に乗ると失敗することもあるが、注意深くなったような気もする。自作レシピ第1巻の表紙に「まずはレシピ通りに」「味見をするべし」と書いてある。何度も脱線しまくって上手くいかなかった経験の教訓が書かれている。

先日、いつものように朝御飯を食べ終え珈琲を入れた。荒々しく沸騰したての熱湯をドバドバっと粗く挽いた豆にぶっかけて飲んだ。ん?苦い。この前金山のブラジルコーヒーで購入したばかりの豆。店で飲んだ時は旨かったのに「苦いな」と思い店主角田氏に「マンデリン苦味を感じた」とぶっきらぼうなメッセージを送った。程なくして「80度くらいのお湯で蒸らし1分半。細いお湯でゆっくり。豆15gで抽出量100ccでやると、ドロっとコクのあるエキスで美味しいよ。あと冷めてくると甘みが出てくるよ」との丁寧な返信。翌日、ポリネシアン的動きでトロトロ注いでやってみると全然違う味わい。「ワインみたいな熟成になった」と安いキャッチコピーみたいなをそのまま送った。ええ豆を買ったら適当にいれても旨いと思っていたがそうは問屋が卸さないみたいだ。やっぱり店で飲む美味しい珈琲は技が入ってるんだね。これはギターにも言える。ギターだって高級なのがいいわけじゃない。どれだけ手に馴染ませていくか。ギター自体をエイジングしていくか、、、おっと脱線しそうだし、余計なボロが出るからやめとこう。

野菜を見ても肉を見ても、先ほどの角田氏との珈琲豆のやりとりを思い出す。「当たり前でしょ」と言われればそうに違いないのだが、当たり前のことがわからないんですね。勉強不足。知らない。知ってる人が美味しいものを提供できる。美味しいというか素材を引き出すというか。技術もあるけど知識の差だと思ってる。最近読んだ本で、ブロッコリーひとつ茹でるのにも小さなポイントがたくさんあるってことを知った。いろいろ知ると料理は科学反応でもあるんだと家庭科の勉強にもなる。ついつい見てしまうYouTubeで知識を得ながら、次はどうしようか考えている。ちょっとした下処理、茹でるタイミング、水気との付き合い、塩加減、、知れば知るほど「へぇ〜。そんな意味があったの」となる。知らないことを知ることは楽しい。感覚でやっていることが、理論的にも補強されると「なるほど」となり、知識が肉付けされていく。ああ。野球みたいだ。野球も投げ方ひとつでどれだけ体に負荷がかかってないで投げてるか、自然に体の動きってのは、、体の、、、また脱線しそうだ。とにかく知ることは大切、知らなくてもわかっていればいい。美味しくなるタイミングとかわかってると美味しくなる。はぁ。人間みたいですね。てなわけで料理中は食材と会話してるみたいで楽しい。「塩入れてやるからな自分の体から水分出せよ。オラオラ。ほら甘くなんだろ。オラオラ。ほ〜らよっ」とか「お前ブッサイクな形だけど綺麗に仕立ててやるからな〜」とか「メイラード反応しろよ〜」とか「仮想の海つくっとくから一晩寝とけ。明日までに砂は全部出しとけよ」とか「ほっとくから仲良くしといて」とか「冷めたときに味が入るんだろ。」みたいに話しかけてます。

今回のテーマは「愛」でした。「愛」ってなんだろう。ゆっくり開いていく花に「熱湯オラ〜」ってぶっかけるインスタントなものではないような気がする。でも一気に「熱湯おらー」でシャッキリさせるモノでもあるかも知れない。カタチを変えて育っていく生き物みたいなものか?自分の好きなモノを探すレシピをつくっていくみたいな。そいでもってレシピを見ないで色々とつくれるようになれば、その人の中に存在するってことになりませんか。それこそ、自分なりに発見してゲットしたってことになりますせんか。はい。そうなったらもう言葉はいらないですよね。その人がゲットしたものをわたしゃ「愛」と呼ぶことにします。「愛」はその人が見つけてゲットしたもの。うす!

それはでまた来月よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?