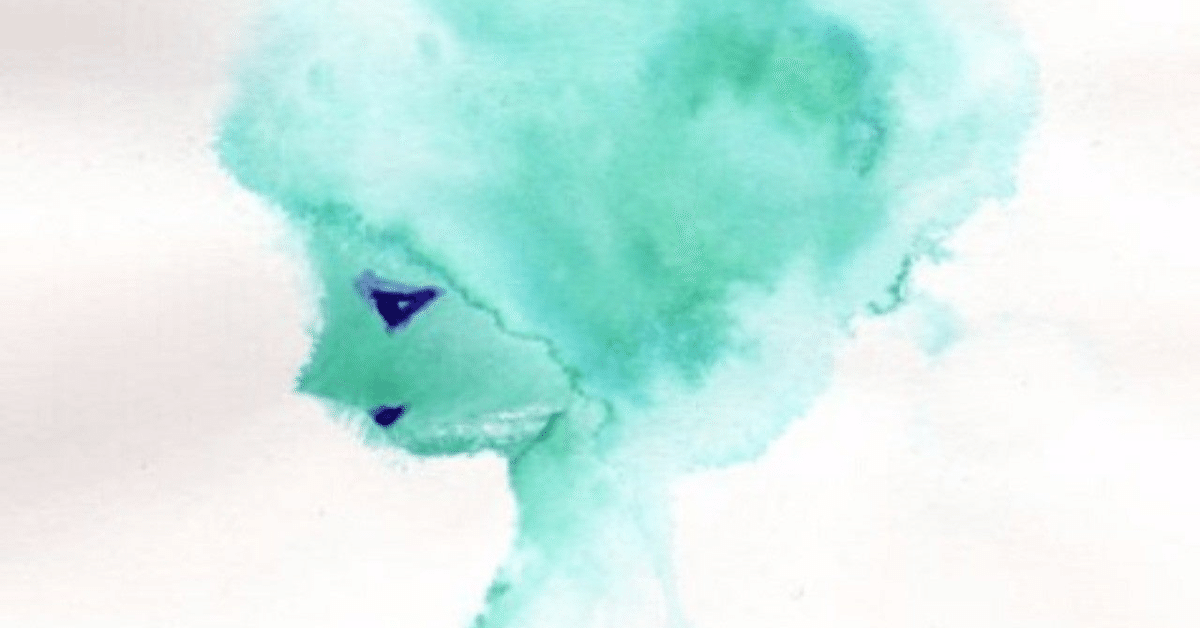

黒ネコのクロッキー④エメラルドグリーンの氷山

「まあまあ、お二人ともようこそおいでくださいました。お二人というのはおかしいかしら。あなたは博士のお手伝いをなさっているクロッキーさんね。」

クロッキーはびっくりしました。あの人間のお母上というからには、もっとおばあさんを想像していたのです。ところが目の前のお母上は、つやつやの栗色の髪を耳の後ろでひとつに結んで、日に焼けた顔は小麦色にすべすべしています。ハーフパンツをはいた足はすらりと長く、クロッキーには、あの人間より目の前のお母上のほうが若く見えたのです。

「さあさあ、こちらに腰かけてくださいな。ほら、ここから見えるエメラルドグリーンの氷山はきれいでしょう。手前は湖なの。この時間はヨットが回るわよ。」

本当に不思議な光景です。エメラルドグリーンのあの山は凍っているのでしょう、透明にきらきら輝いています。目の前の湖では、帆をかけたヨットが円を描くように、いくつもいくつもくるくる回っているのです。クロッキーは声が出なくなりそうでした。博士はそんなクロッキーの様子に満足したように、目を細長くしてたずねました。

「どうだい、クロッキー。素晴らしいだろう。こんな景色を見たことあるかい。」

クロッキーは、今度は博士の顔を見つめたまま、もう何も言えませんでした。

「向こう側は海なのよ、運がいいとイルカのジャンプが見られるのだけど。」

クロッキーは急いで椅子から飛び降りて、ごろごろした岩のある反対側のところに行ってみました。

ここは崖のてっぺんなのです。おそるおそる下をのぞくと、あまりの高さに顔が吸い込まれそうになりました。遠くに黒い大きなかげが動くのが見えます。それはもう何万とも知れない魚たちです。海面から出たりもぐったり、まるで踊っているようでした。

「おじいさん、イルカがたくさん。ああ、イルカかどうかはよくわからないけど、ひれのある魚もたくさんジャンプしていますよ。」

クロッキーは、今度は声が出ないどころか自分でも何を言っているのかわからなくなって、ちょっぴり恥ずかしくなりました。

そして、はっとふりむきました。エメラルドグリーンの氷山が見えるあちらのほうは、たしかに夕方だったのです。クロッキーは真面目な顔をしてわざとゆっくり博士のところにもどりました。

「おじいさん、不思議ですよ。こちらは夕方、イルカがジャンプしている向こうの海は早朝のようです。何となくこちらは温かく、あちらは冷んやりしています。」

クロッキーはとてもすごい発見をしたように感じて鼻がぴくぴくしました。

「ぜんぜん不思議なことではないのだよ。だがあまり深く考えてはいけない。考えても仕方がないのだ。」

博士が少し怒ったような悲しいような言い方をするのに、クロッキーはまた恥ずかしくなってうつむいてしまいました。

「ええ、ええ、そうですとも。それで、うちの息子はいかがでしたの。クロッキーさんとしっかりお話できましたか。」

お母上のなぐさめるような優しい声に、クロッキーは、わっと泣きたくなって顔を上げられなくなりました。お話するどころか、驚かせてしまったのですから。

「わっはっは。お母上、あなたのご子息はなかなかの怖がり屋らしいですなあ」

博士は組んでいた両足を丁寧にそろえ直し、右ひざをぽんと打って、ふざけた調子で言いました。博士がわざと大きな声で笑うのは、クロッキーの心を簡単にするためです。博士は、相手が誰でもこんなふうにいっぺんで気持ちをさっぱりさせてしまうのです。

「まあ。きっとこのクロッキーさんを見て、よほど驚いたのね。」

お母上も、博士に調子を合わせるようにわざと目を真ん丸にしてクロッキーの顔をのぞきこみます。クロッキーはもういろいろのことがどうでもいいようにさっぱりした気持ちで顔を上げると、お母上の頬には茶色の小さいしみがあって、クロッキーにはそれが何かの模様に見えました。

「ごめんなさいね、クロッキーさん。ええ、ええ、あの子は小さなころから夜中にはトイレも行かれず。魔法使いが出てくる絵本だっていやがりましたもの。まさかこのクロッキーさんとお話ができるとは思いませんでしたよ。でも少しは期待していたのですけどねえ。」

お母上と博士が一緒に大きく笑うので、クロッキーもおかしくて吹き出しそうでしたが、鼻にぎゅっと力を入れて我慢しました。

「なかなか一度で話が通じるものではない。それよりお母上、あなたの孫娘は大変かしこいですな。まだ小学校にも上がらぬというのにものをよく知っておる。」

「まだ小さいせいですよ。小学校に入ってしまったらあんなお願いごとはしなくなるでしょう。といいましても、私は孫娘に会ったことがないのですよ。それどころか息子と別れたのもあの子が十才のとき。あの子は私をうらんでいるでしょうねえ。ひどい事故でした。いえね、私がとつぜん姿を消したことを、きっと、うらんでいると思うのですよ。別れの言葉もなく、体さえなくなっていたのです。最後に顔を見たのがいつだったのかもよく覚えておりません。気がついたときには、もうこちらでね。そうして、もうずいぶん長いことおりましたが、最近はねえ、こんなふうに朝も夜も一緒にあるようになってきたら。いえいえ、何でもございません。何となくそんなような気がするのだけど、よくわからないの。」

クロッキーも、お母上の話していることが途中からわからなくなっていました。胸がどきどきするようで怖くなって博士の顔を見ると、博士はすっかり知っているようで、ぜんぜん知らないような、どちらか決められないでいるような細長い目をして、エメラルドグリーンの氷山を眺めているだけなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?