第14回ノンフィクション読書会▶まだ会社員

横浜読書会KURIBOOKS - 知的好奇心を解き放とう~参加者募集中~

こんにちは。まだ会社員です。

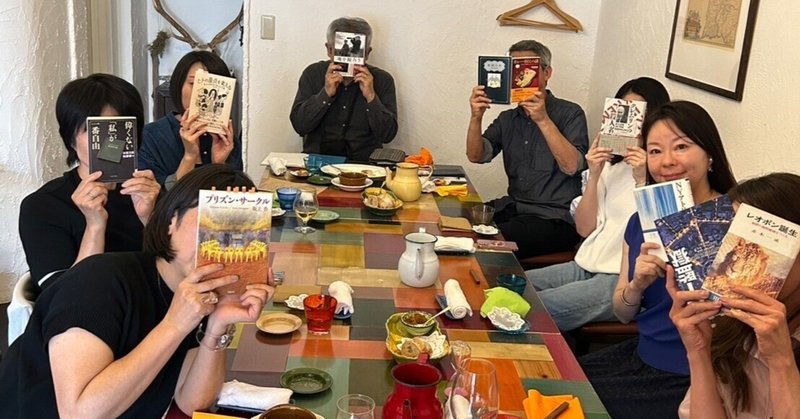

5月のノンフィクション読書会KURIBOOKSが開催されました。

参加者8名(男性2名、女性6名)でした。参加ありがとうございました。紹介本は以下の通りです。

1.カレー移民の謎 日本を制覇する「インネパ」 室橋 裕和 (著) 集英社新書日本のインドカレーのお店の多くが、ネパール人経営のお店であること。そこでは自国の料理とは関係がないジャポナイズされたカレーが提供されている、等々、知らなかった事実が明かされる。今まで街のインドカレーのお店、そこそこおいしくて、どこも似たようなイメージだな、と思っていましたが、あまり差別化しないというか冒険しない、という特徴がやはりあるようです。以前、タモリ倶楽部でインド人はナンを食べない、という話を聞きましたが、ネパールもナン食べないのかな。

2.異国の味 稲田 俊輔 (著) 集英社

日本で現地風の外国料理店がどのように成立しているか、中華、ドイツ、フランス料理、等々、日本人の味覚や習慣にあわせて、どのように変化したのか、書かれている本です。作者は南インドカレーの料理人で、レシピ本も出しているようです。

いまから40年以上前、中国残留孤児で日本に帰ってきた方が近所に中華料理のレストランを開店したのを思い出しました。ただ、本場の料理というのを謳い文句にしていたため、しばらくして閉まってしまいました。その当時、ガチ中華なんて言葉もバーミヤンもyoukiの調味料も無かった。

3.クレムリンの殺人者 プーチンの恐怖政治、KGB時代からウクライナ侵攻まで ジョン・スウィーニー (著), 土屋 京子 (翻訳), 朝日新聞出版タイトルそのままの本。数多くの政敵が突然死している理由が書いてあるのでしょう。ただ、ロシアは昔からそうでプーチンはまだ穏やかなほうらしいです。(本の内容か読書会の中で出てきた話かは忘れてしまいました)。作者の語り口はユーモアにあふれ、読みやすいとのこと。

4.NYアトリエ日記 千住 博 (著) 時事通信出版局

NY在住の日本画家のエッセイ集。日本画は鉱物から絵の具ができていて、それは経年変化して、色彩も変化する。それも想定して作品を作っている。という話が印象的でした。

5.木のいのち木のこころ 天 西岡 常一 (著) 草思社

最後の宮大工と言われた西岡常一さんの木と人の育て方を語る本。1本1本の木の個性を活かして適所に使う、という技が100年、1000年単位で引き継がれている、ということなんでしょうね。

6.安全という幻想: エイズ騒動から学ぶ 郡司 篤晃 (著) 聖学院大学出版会血液製剤の薬害について記載されている本。作者は血液製剤に関する原告側、被告側、どちらの証人にもなる政策決定の当事者である。人はなんで納得したがる生き物なのか、それもコストを掛けずに。そういう安直な理解がエイズ騒動を更に悪い方向に進んでいく要因になったとのこと。納得しないと意思決定できない、ってのは正しいのかもしれないが、副作用も多いと認識はしておいたほうがよいな、と思う。ためしてガッテン、という番組がありましたが、ガッテンすると脳汁が出るんだよな。本読んだくらいでガッテンできないよ。

7.赤木一成 著、『レオポン誕生 猛獣の種間雑種をつくる』、講談社ブルーバックス、1974年

自分はレオポンという名前を知りませんでした。ヒョウの父親とライオンの母親から生まれた雑種です。小さいときから一緒に育てて交尾されるそうです。生まれたあとは子孫を残すことがない。日本では1959年阪神パークという場所で誕生したそうですが、今は倫理的な問題から、行われない。ただ、そういうことがあった、という記録は大事だね。

8.AI監獄ウイグル ジェフリー・ケイン (著), 濱野 大道 (翻訳) 新潮文庫

中国ではAIを含むテクノロジーで人間が監視されている。そのテクノロジーを提供する民間企業が暴利を貪っている。という構図があるそうです。そもそも、自分はウイグルで何が起きているのか、何から何まで知らないんだよな。そのあたりから本読まないと。

9.プリズン・サークル 坂上 香 (著) 岩波書店

刑務所において、受刑者が自分の罪について受刑者同士で対話をすることで罪を認識・再認識するプログラムがあるそうです。そのプログラムで再犯率を抑える効果が期待されるとのこと。島根に民間委託で運営されている刑務所があり、そこでプログラムが実施されている。この本はそのプログラムについて語った本。作者はドキュメンタリー映画監督が本業で、私は数年前にこの映画で見ました。映画は実際のプログラムでの受刑者同士やスタッフのやり取りが記録されていて、重かったですね。

10.偉くない「私」が一番自由 米原 万里 (著), 佐藤 優 (編) 文春文庫

米原万里さんは2006年に亡くなった通訳・作家さんです。いまだに本屋でフェアが開かたりして人気があります。米原さんと交流があった佐藤優さんが没後に編集した本。この中には初公開の東京外語大卒業論文、詩人ネクラーソフの生涯、が収録されています。

11.ヒトの原点を考える: 進化生物学者の現代社会論100話 長谷川 眞理子 (著) 東京大学出版会

親しみやすいイラストが表紙で大学出版会の本とは思えない感じ。1話あたり数ページで記載されていて、読みやすそう。雑誌連載のエッセイをまとめた本とのこと。人間はまったく生物学的に進化していない、という。実際に手にとって読んでみたいと思います。

12.魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣 石井 妙子 (著) 文藝春秋

私が紹介した本、ユージン・スミスはアメリカの報道写真家です。腕はあるが相当にクセが強いという印象です。1971年アイリーンさんと一緒に来日して結婚し、水俣病の患者、チッソ側、水俣の風土を写真に記録しました。で、先日、神保町でMINAMATA

W.ユージン・スミス (著), アイリーン・美緒子・スミス (著), 中尾ハジメ (翻訳)

の写真集を見つけたので買ってしまいました。

「魂を撮ろう」は水俣病の基本的なことも幅広く書かれていて、最初に読む本としてもおすすめです。また、ユージン・スミスさんの未翻訳の評伝から引用されているユージン・スミスさんの思想、考え方、特に太平洋戦争での戦場カメラマン時代のことについて、すてきな日本語で語られていて惹かれます。さすが、女帝・小池百合子って感じです。(作者が同じってだけで、特に意味はない)

なお、アイリーンさんの生い立ちが複雑でそのあたりを読書会で説明しようとして撃沈したので、詳細は本をお読みください。日米富士自転車などという私には響くキーワードもありましたが誰もピンとこないだろうな。

以上です。来月も楽しみです。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?