新カード解説②(デュエプレ17弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

17弾の新カードの考察第2弾です。

第1弾はこちら。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

ミスター・アクア

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

名前や効果からもわかる通り、「アクア・サーファー」を基にしたカードです。

デュエプレに来てくれるかはわかりませんが、片割れの「ミセス・アクア」も存在します。

サイキック専用の攻撃できない「サーファー」かと思いきや、このテキストはバウンスではなく、直接超次元ゾーンに返す効果です。

勘違いしやすいですが、「キル」をはじめとした耐性を貫通することができます。

①で書いたように「ガイアール・ホール」から「フォーエバー・カイザー」+「キル」のルートを取れるようになるため、「キル」の価値が向上するならば相対的にこのカードの価値も上がります。

そうでなくとも超次元ギミックがメインのうちは、汎用的な防御札としての役割が期待できるでしょう。

紙では『ドロマー超次元』などのコントロールに防御札兼サイキックへの除去札として使用されました。

デュエプレで考えても、『ハンター』などにこれがトリガーしてサイキックを除去しつつ中サイズのブロッカーとして残ると、相手の攻撃の手を止められそうです。

16弾環境で青白の入るコントロールが現状弱い寄りだったのは気になりますが、色が合うならば数枚採用を検討できるでしょう。

若干余談ですが、”進化クリーチャーが場を離れた場合は進化元も同じゾーンに移動する”というルールによって、「ストームG・XX」が「ミスター・アクア」の効果で除去された場合は同じゾーンへ移動します。

サイキック・クリーチャーのみを進化元にしていた場合はよいですが、もし通常クリーチャーのXXを進化元にしていた場合はどうなるでしょうか?

おそらくそれらも超次元ゾーンに移動し、ゲーム中二度と触れない状態となってしまいます。

…変な不具合が発生しなければいいですね。

ヤキ・GA・ウマイタケ

事前評価:5

FT:100%天然栽培の貴重なヤキ・GA・ウマイタケ。採りたての驚くほど広がる極上の香りがウリです。お水から煮るとさらに旨味がステージアップ・・・って煮るんかい!――ツッコミパンダ・ディス

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

紙には「極みの香!イタダキマツタケ」というカードがあり、それを模したカードだと思われます。

見ての通り、スペース・チャージというキーワード能力によって5色化したのですが、これを出さないということはスペース・チャージ能力は実装しないということなのでしょう。

マナにカードが置かれたら発動するという能力は、テンポロスこそ目立つものの面白いものだったのですが…残念です。

用途は主に進化元に5色を必要とするこの後の「オーケストラ」の種です。

それ以外の汎用性がない点は気になりますが、生魂転霊を用いた大量ブーストに使う道もあります。

元になった「マツタケ」が4コストだったのを下げてきたことから、マナカーブがつながるこのカードを意識してデザインしていると考えられます。

「オーケストラ」デッキにこのカードと生魂転霊が採用される場合には、3ターン目に出てきた時にマスト除去の対象となりそうです。

見た目の割にパワーが3000と高いこともあって、3ターン目に出てきたのを除去するのは容易でなく、バカになりません。

ほかの用途としては「プラチナム」との組み合わせがあります。

コンボデッキであれば耐久に使えるのはもちろん、早期に出せば打点としても扱えます。

「オボロカゲロウ」の手札入れ替えも5色と相性がよく、デッキビルド杯などではこの手のギミックを活用したデッキが見られそうです。

余談ですが、主人公が変わったE1シリーズ以降、バカげた名前のカードがしばしば登場してきて物議を醸しました。

このキノコシリーズもそうですが、私は結構好きです。

特にこいつは初めて見た時しばらく笑い転げてました。

ルナ・ヘドウィック

事前評価:4

紙からの変更点はありません。

非常に淡白な性能をしたカードですが、種族がポイントとなってきます。

トリガーして出れば①で紹介した「マクスウェルZ」の進化元にはうってつけで、これを狙って「マーシャル・クイーン」と組み合わせるギミックがありました。

そちらはAD限定の使い方になってしまいますが、NDなら「トワイライト」からの踏み倒しも考えられるでしょう。

これまでのどんなカードよりもコストが飾りとして使われるかもしれません。(一応連鎖で意識するからそうでもないか…)

ファンデッキ的用途のカードにも日があたるのは個人的には嬉しいことです。

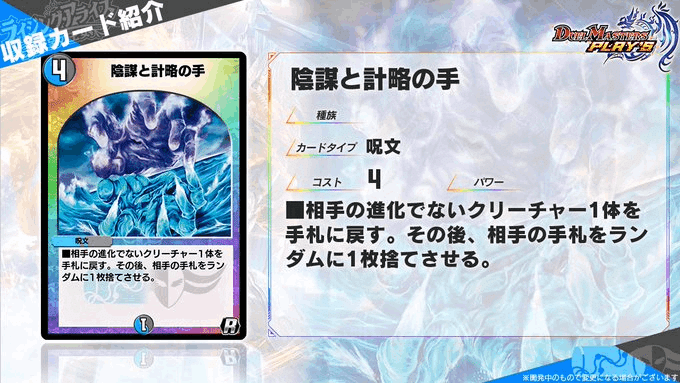

陰謀と計略の手

事前評価:8.5

FT:この恐怖から、もう逃げられやしない。

紙からの変更点はありません。

「執拗なる鎧亜の牢獄」から1コスト下がって赤がなくなった代わりに、進化が選べなくなって条件付き盾焼却がなくなった性能をしています。

紙での初出は11弾で、同期には「ダイヤモンド・ブリザード」や「フォーチュン・ボール」、エターナル呪文サイクルなどがある古いカードです。

このタイミングでの実装はほとんどの人にとって想定外でしたでしょうが、古いカードとはいえパワーは十分。

同じサイクルの「崩壊と灼熱の牙」が直近の『MRC』で活躍を見せたこともありますが、グッドスタッフとしての強さが光ります。

普通に使っても2つのゾーンに干渉できる強力な効果ですが、サイキック・クリーチャーを対象に取った場合の強さは言うまでもありません。

『ハンタービート』などのサイキックを駆使したビートダウンは、トリガー1枚で止まった隙にこれ1枚撃たれるだけでも負けに直結するほどだと言えます。

採用をすんなり考えられそうな『ドロマー超次元』では「セブ・コアクマン」の回収対象となり、これの呪文版の実装も期待されるでしょう。

16弾は青の弱さが目立った環境でしたが、このカードのために青を入れるということも考えられるほどにサイキック環境で強力なカードです。

18弾あたりでフィーチャーされるであろう新種族・ゼニスは大型のフィニッシャー揃いで、キーワード能力にモヤシの上位互換能力・エターナルΩを持ちます。

しぶとく手札に帰り続けるこれらの除去としても有効な手段となることからも、長い活躍の期待できるカードです。

逆にこれが強すぎるばかりにハンデスが向かい風な環境にならないといいんですけどね…

愛の無限オーケストラ

事前評価:6

FT:希望の双子をはじめとした民たちを逃がした王と女王は、崩壊していくパンドラ・スペースでパンドラのコアを残すことに最後の力を費やした。

紙からの変更点は、めくるカードが3枚から5枚になった点です。

先に背景ストーリーの話をすると、①の「リュウセイドラゴン」のところで書いたように、ハンターが「プリンプリン」を救出し、「ゾルゲ」の陰謀を暴いたことでハンターとエイリアンは和解しました。

パンドラ城で催された宴では、「プリンプリン」の弟にあたる双子の兄弟の誕生も発表されます。

しかし、歓喜の時を過ごす一堂の裏で、「ゾルゲ」の作戦失敗に業を煮やした「偽りの名13」はパンドラ・スペースに星を落とすことを企てていました。

宴が最高潮に盛り上がる中、「偽りの名13」は計画を実行に移します。

すぐに異変に気付いた「マザー」と「ファーザー」は生まれたばかりの王子と民を逃がし、落下する星に立ち向かいます。

しかし、悪の魔の手を阻止することは叶わず、王と王女は死に、パンドラ・スペースも崩壊してしまいました。

名前、性能も含めて非常にキャラクター性の深いカードです。

さて、性能に移ります。

効果は非常に豪快なもので、これを軸としたデッキで決めればゲームエンド級のアドバンテージとなります。

候補を挙げるまでもないでしょうが、「ガード・ホール」や「英知と追撃の宝剣」などを積極的に狙いたいところです。

超重量級呪文と言えば「バイオレンス・フュージョン」が挙がりますが、ゴッドがこのカードで出す対象に含まれない点は注意しましょう。

このE1以降は優秀な多色クリーチャーも豊富になっていくので、選択肢には事欠きません。

ただし、大きな問題が3つ待ち構えています。

1つはこのカード自体が5色であり、マナを生み出せないということ。

過去に5色の「パーフェクト・アース」を採用した『5cメカオー』が環境入りしたことがありますが、あのデッキに2枚程度採用された5色がどれだけ邪魔な存在であったかを使用者はわかるはずです。

こちらも最低でも2枚程度は入れないとデッキとして機能させづらくなるので、同じ苦しみが付きまとうでしょう。

2つ目は進化元の用意。

先ほどの「ウマイタケ」のようなカードや多色クリーチャーを用いれば少ない数で場に5色を揃えることはできますが、それでも2体以上は必要とし、そう容易ではありません。

この17弾で登場が内定している勝利シリーズのサイキック・クリーチャーはいずれも3色を持つので、うまく活用したいところです。

「ミル・アーマ」or「デリンダー」+「勝利ガイアール」、「ウルコス」+「勝利リュウセイ」などは3→5の動きで用意できるので、良い組み合わせの候補となるでしょう。

踏み倒して強力な「ガード・ホール」から出せる「ディアボロスZ」も、単体で5色を持っている点でかみ合っています。

それでも簡単かと言われればそんなことはありませんが、単に場に揃えるだけでは「オーケストラ」を読みづらい点は一つ強みとできるかもしれません。

3つ目が事故を極力回避したデッキ構築。

効果が「ライゾウ」に寄せられたことですし、構築も『ライゾウ』を参照してみましょう。

一般的な構築の「ライゾウ」の効果で対象にならない不純物はドラゴン以外の12枚+自身以外の「ライゾウ」3枚です。

つまり、「オーケストラ」も並の出力にするためには、「オーケストラ」を除いて25枚程度の多色を入れる必要が出てきます。

これまでにデュエプレで台頭した一般的な『5cミラクル』の多色枚数は22枚程度で、23枚を超えると多くて事故を起こしやすいといった感じでした。

『ライゾウ』並みの当たり率を狙おうと思うと、多色事故に悩まされることは必至です。

とはいえ、『ライゾウ』のドラゴン比率がブーストへの貢献の意味合いもあったことから、単に「ライゾウ」の当たりとして考えるならばもう少し削ることは可能でしょう。

その感覚で『オーケストラ』でも22枚前後の多色に抑えて問題ない出力が維持できるのかもしれません。

ただし、それでも出力を上げようとすると増える高コストの事故だけはどうしようもありません。

どう構築が確立していくかはわかりませんが、複数の懸念要素から環境上位で戦えるデッキになるかは難しいと感じられます。

「キリコ」に対する「聖域」があったように、このカードにも踏み倒しサポートが登場するならば話は変わってくるかもしれませんが。

ちなみに紙では当初ハズレア扱いされたカードですが、時代の流れの中で注目されて値上がりした例があります。

いくら癖が強くとも、踏み倒しは強力ということを体現したカードでもあります。

ディス・アダラ・ドラグーン

事前評価:8.5

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

モデルとなったのは「ディス・フルド・ドラグーン」でしょう。

フルドはおおいぬ座ゼータ星の別名、アダラはおおいぬ座イプシロン星の別名だそうですね。

スペース・チャージはスルーされたと「ウマイタケ」のところで書きましたが、何かしらの方法で再現はしてくるようです。

効果はcipに変更され、使い勝手が大きく向上しています。

ただ出すだけでも単体に-2000の除去を放てる上に、自軍を破壊することで単体-3000と全体-1000を行えます。

多色でかなり期間を開けての実装とはいえ、同じ種族の「ダキテー・ドラグーン」が霞むような性能です。

除去の範囲はかなり広く、これ1枚で複数のカードを除去することも難しくないでしょう。

特に選べない「アンタッチャブル」を的確に処理できる点は強く、天敵と言ってもよいほどです。

また、効果がすべてパワーマイナスであることから、ターン中であれば当然累積します。

2体トリガーしたり、あるいは「デス・ゲート」などのリアニメイト呪文で複数体出すことで、相手の盤面を一気に崩壊させることもできるでしょう。

その色からわかる通り『MRC』には最適なカードで、対策の難しかった「アンタッチャブル」を容易に除去できるカードとして期待がかかります。

そうでなくとも、『青抜き4c』などの色が合うデッキではいずれも採用を検討できるでしょう。

15弾の「オチャッピィ」や16弾の「ガガ・アルカディアス」のように、これ1枚で不利対面への相性差を大きく埋めるほどに可能性を持ったカードです。

一応の懸念点は、5コストが各種ホールなどの強力パワーカードとコストが並ぶこと。

盤面勝負をしてこないコントロール対面などには腐りやすい可能性は注意点でしょう。

…と普通に見てもここまでの評価ができるのですが、なんとこのカードはトリガーまで持っています。

能動的に使えて受けにもなる除去カードが弱いわけはありません。

16弾の「ザビ・デモナ」は自身のコスト以上のサイキックを出せるトリガー持ちとして並外れた強さを持ったカードでしたが、これも勝るとも劣らない優れたカードだと評価できます。

問答無用だ!鬼丸ボーイ

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

背景ストーリー的には、先ほどの「オーケストラ」のところに書いたエイリアンの王子であり、「プリンプリン」の弟にあたります。

種族にエイリアンはありませんが、今後登場するであろう派生カードはエイリアンを持ちます。

この後物語のキーパーソンになってきますが…それはまた登場時に。

効果は①の「ミスター・アクア」のようにサイキックをメタったものです。

あちらが最低限トリガーブロッカーとして機能する一方で、こちらはサイキックを使わない相手に対しては完全に腐ってしまう効果をしています。

カードゲームでこうしたピーキーすぎるカードはあまり好まれない傾向にありますが、それでもやはりどのデッキにもサイキックがあるような環境では活躍を考えることができるでしょう。

「陰謀と計略の手」にも言えることなのですが、この17弾ではマナを縛る効果を持つ「勝利リュウセイ」の実装が確定しています。

強力すぎるこのカードがどういった調整を受けて実装されるかは気がかりですが、早期に出されると強力すぎるこのカードの対策として、後手でも間に合いうる4コスト以下の除去カードの価値は高いです。

8000は少々珍しいパワーラインですが、中型2体やW・ブレイカー級+小型1体などを処理するのにも都合がいい数値のため、環境を見て数枚入れてみる価値はあると考えられます。

紙ではアンコモンだったレアリティがレアに向上していることからも、期待される1枚なのかもしれません。

闇戦士ザビ・クロー

事前評価:7

FT:いまや、ブレイズ・クローの模倣は完全なものとなった。

紙からの変更点はありません。

見てわかる通り、「凶戦士ブレイズ・クロー」の闇版です。

非常にシンプルな性能をしているのであまり語ることはありませんが、やはり『速攻』系のデッキでは重宝されます。

溜め込むプランはできなくなりますが、『黒緑速攻』ではほぼデメリットなしのアタッカーとして、低コストブロッカーのいない環境では率先して採用可能です。

これまでの『黒緑速攻』の3キルルートといえば、

・「モスキート」

・「ナスオ」+「デスマーチ」

・「アニマベルギス」

程度で、2ターン続けて攻撃可能な1コストが必要でした。

このカードが加わることでルートを増やすことができるのは朗報でしょう。

途中で破壊された場合も墓地進化の種とできるため、かみ合いもよいと言えます。

それ以外では『赤黒速攻』『青黒速攻』などもパーツが充実してきているので、現実性が増してくるかもしれません。

黒入りの速攻デッキ全般の強化と言える存在感を持ったカードです。

猛虎ライガー・ブレード

事前評価:7

FT:幾度とない闘いを経験したサンダー・ブレード。成長した彼は、超獣世界に伝わる「原初の悪魔」の名を借りライガー・ブレードと名乗った。

紙からの変更点はありません。

FTはデュエプレオリジナルのものですが、まさかの16弾に収録された「サンダー・ブレード」と同一クリーチャーであり、その名の由来まで語られました。

本当に知らない人もいるでしょうが、紙の1弾でSR、デュエプレではBASICの初期を代表するカードです。

(マジかよ…)

性能はラグのないcipで通常クリーチャーのウィニーを除去でき、その後で広範なサイキックを除去できるかなりの汎用性です。

コスト参照がインフレに対して強い点を考えても腐りづらい効果だと評価できます。

サイキックに関しては非覚醒状態であれば「ディアボロス」などの一部を除いてほぼ一掃可能で、コントロール向けのカードでありながら『ドロマー超次元』や『ネクラ超次元』などの超次元コントロールの盤面を壊滅させるほどです。

近頃のNDでは全体除去カードが不足していたので、非進化かつ闇単色という点でも強みとできるでしょう。

同じ色の「ディアス」の覚醒条件にも貢献しやすい点もポイントとなってきます。

種族に着目すると、ビート向きでない効果をしたハンターは貴重なカードです。

効果自体は優秀なものの、選択肢に恵まれていない「ミラクル・リボーン」の評価を上げるカードだと言えます。

デーモン・コマンドもいうまでもなくサポートの多い優秀な種族で、「アシュライガー」などのサポートで早期に出すのを狙うこともできるでしょう。

先ほどの「ディス・アダラ・ドラグーン」や「鬼丸ボーイ」もそうですが、サイキックのウィニーに対抗しようとデザインされているのだと想像できます。

「鬼丸ボーイ」ほど尖ったものでなくとも、このカードのように非サイキックに対しても有効な優秀な効果を発揮するメタカードは多く存在します。

どこまで登場してくれるかが楽しみです。

素のコストが7と若干重いのは気がかりですが、色の合う7マナ到達に無理のないデッキであれば、常に採用検討できるだけのカードだと評価できます。

超次元ライデン・ホール ヴォルグ・サンダー サンダー・ティガー

事前評価:ライデン・ホール→8 ヴォルグ→8 ティーガー→8

紙からの変更点は以下。

ライデン…1コスト下がり、破壊コストに非サイキックの制約がなくなり、効果の順番が6コストを出す方が後になった。

ヴォルグ…相手を選べなくなり、効果が任意となった

先に背景ストーリーの話をすると、ハンター5戦士が瀕死の「マザー」と遭遇した頃、エイリアン軍は覚醒編でZが攻めていた闇文明を再び襲撃していました。

エイリアン側の覚醒リンクした「雲龍 ディス・イズ大横綱」の力はすさまじく、ハンターは劣勢に立たされます。

若大将である「ヴォルグ・サンダー」と「サンダー・ティガー」が奮闘の末に怒りのサイキックリンクを達成し、反撃を開始しました。

効果の特性もあって実装が危ぶまれましたが、E1第2弾のパックの表紙を飾っていたカードでもあります。

本当にスルーされなくてよかった…レアリティばVicからSRに落ちてしまいましたが。

「ライデン・ホール」は1枚から2枚の中コストサイキックを展開できる、アイデンティティの強い効果です。

闇に限定されてしまうものの、イラストに描かれていて付属する2体を出すことができ、次ターンのリンクに繋げられます。

「シュヴァル」は相性の良いサイキックの筆頭で、自身を出しつつ覚醒条件になるクリーチャーを1体展開できます。

もちろん「シュヴァル」2体出しも可能で、両方覚醒するとなれば相当の圧がかけられます。

コスト5を出すために破壊する効果を逆手に取ることで、各種pig持ちと併せた活用も可能です。

「アスファル」は「シュヴァル」が付属してきたカードですが、前のターンに出してから破壊することで追加で5コストサイキックを展開可能です。

場にもう1体6コスト以上のエンコマorデモコマがいれば、シュヴァル2体の覚醒も容易にできます。

「ベルベル」「メリーアン」は今まで脚光を浴びることはなかったものの、強烈な踏み倒しpigを持ったカードです。

「ライデン・ホール」の効果処理順が

・破壊して5コスト以下を出す

・6コスト以下を出す

・出したサイキックのcipを処理する

・破壊されたクリーチャーのpigを処理する

という順になると考えられるため、付属する「ヴォルグ」による墓地肥やしを行ってから蘇生対象を選ぶことができます。(実際に挙動を確認するまでは絶対とは言えませんが、おそらくこの処理順です)

死神の高コストとブロッカーにはそれぞれデモコマ・エンコマがつく場合が多いため、最速4ターン目にして「ヴォルグ」+大型獣+「シューヴェルト」という盤面を作ることも可能です。

デモコマの数を稼げることから「デュランザメス」との相性も言うまでもなく、「ヴォルグ」で肥やした最低2体のクリーチャーを回収できることからも、決して侮れない強さがあります。

誰もが考える『MRC』で使っても5ターン目にこのカードから「ヴォルグ」「ティガー」を出すことで、墓地を肥やしながら盤面には放置するとリンクするクリーチャーを設置できます。

5ターン目にして相手に択を迫っていく動きの圧は高く評価できるでしょう。

「ヴィルジニア」が殿堂入りしていなかったら本当に悪夢だったかもしれません。

また、1枚から中型2枚出せるというのは現状「ガロウズ・ホール」や「アルバトロス」などの一部のカードのみが持つ特性なので、その点も強みとできるかもしれません。

難点となるのは、このカード自体はどこまで行っても同じ枚数のアドバンテージ交換しかしていないところ。

必ず1:1交換か2:2交換となってしまうので、出したサイキックで何か強い動きをしない場合には1:2交換以上を取る他5コストホールに劣ります。

また、出せるサイキックは闇に限定され、場にコストとするクリーチャーがいない場合は十分なパフォーマンスも出せません。

コストを墓地肥やしやpigに還元する使い方が求められる点を見ても、考えていくほどにコンボ寄りのカードだとわかるでしょう。

「ヴォルグ」は自分の墓地を肥やす効果を持ったカードです。

紙では超次元環境へのメタとしてデザインされたのか相手も選ぶことができましたが、これによるライブラリアウトを狙うデッキが台頭する中で殿堂入りし、諸般の事情から現在はプレミアム殿堂入りしています。

ゲーム性を崩す効果でもあったため、この調整は致し方ないでしょう。

とはいえ自分を選択できるだけでも複数の墓地を肥やし、『MRC』をはじめとした墓地利用デッキでは大きなアドバンテージとできます。

任意となったことでデッキ切れの心配もなく、唯一性のある効果として癖なく扱うことが可能です。

これが超次元ゾーンに見えたら、怪しい動きを警戒する必要があるでしょう。

ただ、効果を使わずとも6コストのデモコマ、パワー7000の2点持ちという点だけでも他にはない強みとなります。

「ティガー」は汎用性の高いパワーマイナス効果を持った、貴重なcipサイキック獣です。

ほぼ「ブースト・グレンオー」のように扱うことができ、こちらは2500を取ることができないものの、バトル補助などとして扱う点ができるので相互互換以上として扱うことができます。

「ミカド・ホール」からこれを出して2面処理か1体のパワーを4000下げる動きは重要で、「ミカド・ホール」のカードパワーを考えるとパフォーマンスこそ下がるものの、選択肢としてあるに心強いものです。

16弾環境で除去要因として様々なデッキに「ブースト・グレンオー」が入りましたが、その枠を争ってくる強さがあります。

邪推にはなりますが、「ライデン・ホール」の5コストを出す効果と6コストを出す効果の順が入れ替わったのは、サイキックも破壊対象として選べることで、「ティガー」を出す→破壊して出しなおすという動きをさせないための設計かもしれません。

まあコストを必要とするカードがコストを自前で用意するというのもおかしな話ですが。

「ライデン・ホール」「ヴォルグ」と比べると、癖なく扱うことができる優良中型サイキック獣です。

雷獣ヴォルグ・ティガー

事前評価:8

FT:元凶たる者達、アンノウンよ!俺は絶対にお前達を許さぬ!――雷獣ヴォルグ・ティーガー

紙からの変更点は、ハンデスがランダムから最大コストに変更になった点と、蘇生がハンデスコストより小さいから以下に変わった点です。

PS覚醒リンクがないために場に揃って即リンクとはいかないものの、「ライデン・ホール」によってリンク元の同時展開が可能であるため、覚醒は比較的容易です。

腐りづらい妨害手段で攻めながら展開ができる効果は非常に強力で、今回最大コストのハンデスに変更されたことでより安定して蘇生を発揮できるようになりました。

「ディアス」が雑にアドバンテージを取りに行くために攻撃できる感覚で、こちらもリンクできたならばどんどん攻撃していくメリットが勝るほどの強さを持ちます。

「ジェニー」同様マッドネスは大敵ですが、このカードをリンクできる状況では「永遠リュウ」を出されてもさほど脅威でない場合も多いと考えられます。

「ライデン・ホール」の評価に左右される側面はあるでしょうが、積極的なリンクを狙う価値のある強さがあるです。

また、蘇生効果は珍しく進化も対象です。

対象がハンデスで捨てたコスト以下となったことで、このカードを最も使えそうな『MRC』のミラーにおいては、「MRC」を捨てて「MRC」が蘇生される状況も発生すると考えられます。

リンクを阻止できない場合、時には「MRC」をマナに埋めるというプレイも発生してくるかもしれません。

注意点は、リンクをすることで元の2体よりも打点が減ってしまうこと。

「ヴォルグ」「ティガー」共に場に出た時点で仕事は終えているので、「ジオ・ザ・マン」と「パックン」ほどのネックにはならないでしょうが、うっかりリーサルが消えてしまうことがある点は気を付けましょう。

おわりに

①に続いて優秀なカードが多いです。

急な古のカード・「陰謀と計略の手」には驚いた人も多いでしょう。

同時に、この先も過去の優秀だったカードが収録されないかという期待も湧いてしまいます。

赤と黒の強力なカードも多数登場し、いよいよ『MRC』をそんなに強化しても大丈夫なのか?という疑念も出てきました。

16弾でも4,5種類の強化パーツを受けていたのに、ここで判明した「ディス・アダラ・ドラグーン」、「ライデン・ホール」も余裕で採用対象になってくるカードです。

常識的な範囲の強化だといいのですが…不安も期待も交じってくるところです。

まあ新カードが出てくる時ってそれが楽しいんですけどね。

よければ次回の③もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?