新カード解説①(デュエプレ17弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

17弾の新カードの考察第1弾です。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

カモン・ピッピー 流星のフォーエバー・カイザー

事前評価:カモン→8.5 フォーエバー→8

紙からの変更点は、「カモン・ピッピー」のモードの一つ目が、コスト3以下のバードサイキック2体を出す効果が2と3を1体ずつに弱体化された点です。

前者の効果は付属するサイキックのリンクを促進するためのものです。

「ガイアール・ホール」が「ドラゴニック・ピッピー」と「ブースト・グレンオー」を同時に出せた感覚で、こちらもリンクに必要な小型をばらまくことができます。

あちらと比べるとサイキックリンク体の強さは少し劣りますが、こちらは5コストホールかこのカード×2で揃えられる容易さがあります。

PSリンクという独自性もあるので、地味だった紙とは違った活躍が期待できるのかもしれません。

話はサイキックの方に移ってしまいましたが、普通に小型3体が盤面に並ぶ役割としても「カモン」は強力です。

それこそ5コストホールと同じ感覚で使用ができるでしょう。

後者の効果は「ミランダ」より出せる範囲が狭くなったものです。

とはいえ6コストが対象になるのは強力で、「カモン」に付属している「フォーエバー・カイザー」のようなW・ブレイカーが対象となります。

ティザームービーに移っていた「勝利のリュウセイ・カイザー」も対象となり、これが非常に強力なためにアイデンティティとなった効果でした。

実を言えば「ミランダ」はこれらの2点持ちを出せる上に3文明が対象になっていることから汎用性が高くなりすぎて、紙では早期に殿堂入りをしています。(後に別要因も加わってプレミアム殿堂)

「カモン」は「ミランダ」の殿堂入り後のリペアとして、専ら「勝利のリュウセイ・カイザー」を出すために使用されましたが、リペアでも強すぎたことから「カモン」まで殿堂入りを経験しています。

この経緯があることから「ミランダ」「カモン」をほぼそのまま出す以上、「勝利のリュウセイ・カイザー」はデュエプレでは何かしらの調整が加えられると考えられますが…どうですかね。

仮に調整が加えられるにしても、デュエプレには5コストの火で強力な効果を持った「ジョンジョ・ジョン」を選択肢とできるため、火の5コスト以上を出せる効果は有用性が高いと評価できます。

各種5コストホールや「ミランダ」との差別化は当然すべきで、その第一は種族にハンターを持つことです。

16段環境の『ハンター』の動きの基本ルートとして、

・2,3ターン目にクリーチャーを出して4ターン目「ガイアール・ホール」

・3→5のカーブで2点を出す

というものがあったため、ここに「ヤッタレ」を絡めた新たなルートが加わるのは朗報です。

ADでは「メタルバグ」などを含めて、あらゆる軽減カードとの組み合わせを検討する価値があります。

また、「ギャラクシー・ファルコン」下では自身を含むSA3打点になり、他のカードにはできない唯一性を持てます。

有用カードが増えてくる影響で構築に複数の型が出てくるかもしれません。

呪文メタにも引っかからない点で十分差別化のできるカードです。

種族を活かさない場合には6コスト火のサイキックの強さによって、デッキの色バランスや5枚目以降の「ミランダ」となってくるでしょうか。

ややファンデッキ寄りにはなりますが、「アルバトロス」で「カモン」と「ミランダ」を出すことで即座にサイキックリンクを狙うことも可能です。

「フォーエバー・カイザー」については待望の6コストW・ブレイカーです。

前述通り5コストの呼び出し元からそのまま打点とするだけで強力なのですが、能力も悪くないものを持っています。

除去手段が限られるサイキッククリーチャー主体のデッキ、特にビートダウンに関しては刺さり、そうでなくとも「ディアス」や「ディアボロス」などの攻撃トリガーを止められます。

サイキックに容易にアドバンテージを取らせないために攻撃時効果持ちが多い点をうまく捉えたメタ効果です。

特に「ガイアール・ホール」から同時出しできる「キル」とは相性がよく、次ターン「キル」が覚醒するのみでなく、このカードにバウンス耐性を与えることができます。

除去手段をバウンスに依存する超次元主体のデッキ、たとえば『ラッカ超次元』などに対してはそれなりに強固なロック手段となります。

クリーチャーへの攻撃は止められないのでタップキルが弱点となりますが、それでもアタッカーとして十分な効果を持ったカードです。

「サコン」はリンク効果のみを持つバニラ同然の性能ですが、2コストにして3000と高いパワーを持ちます。

15弾環境では「ハチ公」や「炎獄」による火力除去などによって再び3000ラインの価値が出てきたため、各種5コストホールから3コストサイキックと同時展開できる2コストの3000は意義があります。

「ギル・ポリマのペンチ」は下位互換と思いきや、エイリアン種族で差別化しているのでカードゲームの面白さが出ていますね。

ファンデッキとしては「ギャラクシー・ルピア」や「デス・フェニックス」の進化元として運用することも可能です。

「ウコン」はドラゴンをパンプする効果を持ちますが、自身が1000の貧弱なカードである点で注意が必要です。

「サコン」の方がパワーが高いのでコストが高い方だと勘違いしやすかったりもします。

効果自体はあまり機能することはないので、基本的にはリンク要因とみてよいでしょう。

それぞれ単体で見ると淡白な性能で言うことは少ないですが、

・「ミランダ」「カモン」に「フォーエバー・カイザー」が対応している

・5コストホールか「カモン」で鳥の2体出しができる

・「ガイアール・ホール」で「サコン」+「フォーエバー・カイザー」ができる

と、他カードあっての有用性が見えてくるカードです。

星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン

事前評価:8

FT:「扇動のアンノウン」ゾルゲを一瞬で焼き尽くした星龍王は、両陣営に忍び寄る脅威を伝えるため、パンドラ・スペースへと急行した。

紙からの変更点は以下。

・パワーが2000下がった

・自軍全体へのSA付与がハンター限定になった

パワーの低下は元のままだとQ・ブレイカーになってしまうパワーだったための調整だと思われます。

SA付与の調整はテスト段階で弱体化が必要だと判断されたのだとすれば気になりますね。

全体としてはPSサイキックリンクで出しやすさが向上しているため、強化されていると言えます。

先に背景ストーリーの話をすると、16弾までのカードでハンターvsエイリアンの構図が出来上がっており、エイリアン陣営に潜入したハンター5戦士が瀕死の「マザー・エイリアン」に遭遇して、”アンノウン”という黒幕の存在が示唆されていました。

17弾はこの話の続きで、この戦争に裏があることを知ったハンター5戦士は、ハンターに娘を殺されたと思い込む「エイリアン・ファーザー」の誤解を解くべく、代表して「フォーエバー・カイザー」とお供の「ウコン」「サコン」がフィオナの森へ逃がされていたファーザーの娘・「プリンプリン」を救いに向かいます。

姫と遭遇できた「フォーエバー・カイザー」たちは帰路で「鎧亜戦隊」(デュエプレでの実装は難しいか…)の奇襲を受けるものの、「リヒャルト」という姫の召使いによって事なきを得ました。

その後もエイリアンたちの奇襲によって焼かれるフィオナの森。

「フォーエバー・カイザー」たちがエイリアン軍の攻防に追われる中、一瞬のスキを突いた「リヒャルト」の攻撃が姫・「プリンプリン」を襲いました。

本性を現した「リヒャルト」改め「ゾルゲ」は自身がハンターとエイリアンを対立させた元凶と名乗り、世界を征服する野望を語ります。

その時、姫の涙が「フォーエバー・カイザー」に反応し、覚醒リンクを引き起こします。

圧倒的力を得た「ガイアール・リュウセイドラゴン」は「ゾルゲ」を倒し、事の真実を伝えるべく拠点へと急ぎ向かいました。

性能の話に移ります。

サイキック・スーパー・クリーチャーの例に漏れず、ややオーバーキル気味の性能をした豪快なカードです。

自軍へのSA付与は3つ目の攻撃時の踏み倒し効果とかみ合っており、このカードが除去されない限りは追加で2体程度の追撃を見込め、めくれたカード次第でワンショットも見える打点力です。

2つ目の能力もサイキック限定とはいえ反撃とブロックを封じるもので、攻守のバランスを持っています。

ただ、16弾のワールドブレイカーかつ攻撃時全体除去を放つ「ガイアール・オウドラゴン」と比較すると地味に感じる人も多いでしょう。

こちらはリンクのしやすさに優位性を見出す必要があります。

「オウドラゴン」の主なリンクパターンは以下。

・「ガイアール・ホール」1枚+「ガイアール・ホール」か「シューティング・ホール」

・5コスト以下を出す手段×2+「ガイアール・ホール」か「シューティング・ホール」

一方で想定される「リュウセイドラゴン」のパターンは以下。

・3コスト以下を出す手段×1+「ガイアール・ホール」

・5コストホール×2

・5コストホール×1+「ミランダ」or「カモン・ピッピー」

・「カモン・ピッピー」+「ミランダ」or「カモン・ピッピー」

※3体揃った時点ですぐリンクするパターンのみ想定、「ディメンジョン・ホーン」などは特殊方法として除外

どちらの方が狙って達成しやすいかは一目瞭然です。

特に「リュウセイドラゴン」の場合は2枚のカードで達成するルートが豊富で、「ガイアール・ホール」から「フォーエバー・カイザー」と「サコン」を同時に出してリンクできることから、「ウコン」1体が場にいるだけで相手に圧がかかります。

「ガイアール・ホール」に軽減が入ることから、6マナ程度から急に「リュウセイドラゴン」をリンクされる、なんてこともあるかもしれません。

「オウドラゴン」はほぼほぼ『ハンター』や『MRC』でたまに狙える程度のサブギミックでしたが、こちらはメインプランに据えることが可能なくらいの実現性の差があるでしょう。

盤面干渉もできないので終盤のフィニッシャーとしては不足を感じますが、早期に立てられれば話は別です。

耐性持ちが3点殴りながら最大2体展開できるので、実質的に「キリコ」に近いような動きがイメージできるでしょう。

もちろんリンクに特化せずとも「カモン・ピッピー」「ガイアール・ホール」など、いずれも高水準のビート力を持つので、ビートとリンクを使い分ける太いメインプラン2つのデッキを考えられそうです。

総じてPSサイキックリンクによる影響が大きく評価を変えてくるカードだと想定できます。

懸念となるのは「ウコン」の場持ちの悪さ。

「ウコン」がいる状況でのリンクは難しくないかもしれませんが、何もない状態から1ターンでリンクまで持っていくには難しい構築となりそうです。

この17弾では盤面処理能力に優れた「勝利のガイアール・カイザー」の登場も決まっているため、一度テンポロスを受けると立て直しが効かない構築の場合は立ち位置が難しくなると考えられます。

また、サイキック・スーパー・クリーチャーの宿命として超次元ゾーンを3枠食ってしまう点や、踏み倒し効果もデッキのコストが低いとスカる可能性があるなど難しい点もあります。

リターンとリスクがほどよくかみ合った良デザインに見えるカードです。

躍動するジオ・ホーン

事前評価:7

紙からの変更点は、パワーが2000上がった点です。

「ギガ・ホーン」「バンジョー」のエイリアン版といった感じです。

「バンジョー」と微妙に違うのは効果が任意になっている点です。

この後紹介するSR「Λ」と組み合わせる場合には若干山札枚数が気になる可能性があるため、任意であることが強みとなるかもしれません。

エイリアンにはグッドスタッフ性の高いカードが多く、探索とはいえサーチカードは強力です。

16弾でも「ミランダ」と「ガガアルカ」という強力2種が存在したので、これを加えた3種で構築を考えられるでしょう。

もちろんこの後の「Λ」も対象です。

コマンドが対象の「リップル」とは違う軸での探索を行えるため、うまく工夫すればサーチの最適化を図った構築もできるかもしれません。

願わくば「ジオ・ホーン」を探索対象に含めないでほしかったのですが…これは仕方ないでしょうか。

これまで登場した数々のサーチカードと同様の活躍が期待できますが、サーチ以外に効果のないカードと「進化の化身」「リップル」との使い分けは意識しましょう。

熱湯グレンニャー

事前評価:8

FT:火と水を合わせたら温泉ニャー!!――熱湯グレンニャー

紙からの変更点はドローが強制になった点です。

効果はシンプルながらに強力で、パワーと多色になったことの引き換えにコストを下げた「アクア・ハルカス」です。

ドローは1枚1.5コスト換算が基本のため、0.5コストでパワー1000のデメリットなしクリーチャーがついてくる計算になります。

もうそろそろこの基本から外れるのが普通になってくる時ですかね。

このカードを入れるのはビートダウン系のデッキになってくるため、多色は何かと懸念事項です。

ただし、それにしてもリターンは大きく、2ターン目に出して手札を損なわないアタッカーとなります。

16弾環境は3ターン目にブーストして4ターン目に5コストのカードでビートダウンしていくデッキが多くありました。

攻撃可能な「青銅な鎧」のようなクリーチャーの価値が高く、時には「ジャスミン」をアタッカーとして2→3→5で並べるプレイも見られています。

この「グレンニャー」はアドバンテージを損なうことなく2→3でアタッカーを2面展開できるので、色の問題さえ解決するならば相当に強力だと考えられます。

アドバンテージを損なわずにクリーチャーを用意できるという意味では各種コストを用意するカードとも相性が良いです。

また、種族は貧弱なものの、多色ということが文明参照進化に好都合です。

この後紹介する「Λ」はもちろん、今後も増えていく火か水を進化元にするビートダウン系進化クリーチャーとは基本的にマッチしてきます。

多色進化の「メイデン」などとも併用を考えられるでしょう。

総じてマイナスに働くことが多い多色という要素を、様々な方向からメリットに変えている強力なカードです。

今後色が合うビートダウン系デッキであれば都度候補となってくるでしょう。

サムライの不確定1ドロー「トモエ」が出た時に相当話題を呼びましたが、種族さえ無視すれば完全上互換の性能を持つカードの登場に否が応でもインフレを感じてきます。

超電磁マクスウェルZ

事前評価:7

FT:便利すぎる力は、いつまでも自由に扱われるべきではない。――超電磁マクスウェルZ

紙からの変更点はありません。

ソウルシフトはようやくキーワード能力化されましたが、「ケンゲキーオジャ」および「ゼノン・ダヴィンチ」が既に持っていた能力です。

これらが出たあたりはキーワード能力が頻出していたので、少しでも複雑化を避けたかったのかもしれませんね。

あるいは「マクスウェルZ」が神化編のカード(デュエプレでいえば12,3弾あたり)のカードであるため、実装スルーしようとしてたところで急遽気が変わったのかもしれません。

今回のFTは初出の神化編のときのものでなく、デュエプレオリジナルのものとなっています。

ちなみに紙のFTは以下。

古代の軍勢が覚醒する前に、一部のオリジンは動き始めていた。

戦国編のラストから神化編への突入にかけて、オリジンが陰謀を働いていたことを匂わせる一文です。

さて、素が8コストなのは高めなものの、このソウルシフトによって最もポピュラーなサイバークリーチャーの「クウリャン」を進化元にしても5コストで出すことができます。

サイバーには7コスト以上の大型も多いため、それらを進化元にすれば1コストで出せ、終盤の急な打点役としての使い方も可能です。

G0持ちの「コスモ・ビュー」や、ドローで引っ張ってこられる「アイアンズ」とはシナジーしています。

サイキックでは「アンタッチャブル・パワード」や「ルナ・アレグル」を活用することも可能です。

呪文を封じる効果は言うまでもなく強力で、自身が進化獣で即攻撃可能な点も含めて詰め性能の高い効果です。

相手の墓地に呪文が落ちている必要はありますが、中盤以降であれば無理なく発動を狙えるでしょう。

ホール呪文をはじめとした超次元環境、これからプッシュされる多色環境にも刺さった効果となります。

自身にも効果が及んでしまう点はデメリットですが、構築の工夫や時にはリスクの受容が求めらる、このカードを面白くしているところです。

若干気になってくるのはサイバーのパワーカードである「N・ワールド」との組み合わせで、引き込める点で相性がいいと思いきや、墓地リセットしてしまうために呪文ロックを解除してしまいます。

通常墓地に落ちることのない、タッチスパークなどを止めづらいのも難点でしょう。

可能であればハンデスなどで能動的に効果の使用を狙えるようにしたいところです。

また、この後の「Λ」は進化元にできる一方で、出す前に盾を割りに行っていることが多く、アンチシナジーとは言わないまでも少々もったいないところがあります。

この点では「Λ」と相互互換になってくる「マルコ」の方が攻撃せずともドローで「マクスウェルZ」を引き込め、かつ即座に進化元にできる点からも相性は良さそうです。

13弾で『青単サイバー』の活躍が見られたように、サイバーカードの一部は今後ND落ちを迎えてきます。

このカードは収録タイミングが遅れてしまったばっかりに、進化元に不足することがなければよいですが…

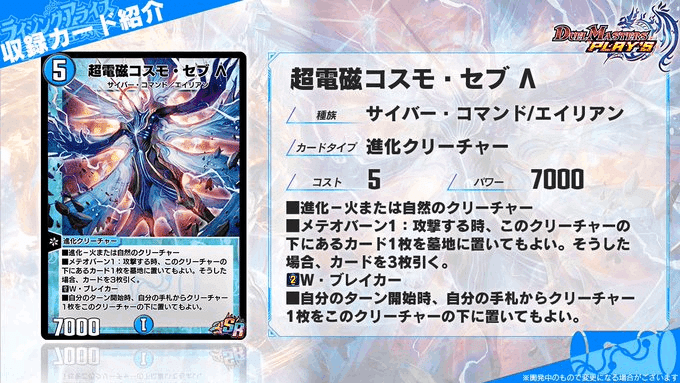

超電磁コスモ・セブΛ

事前評価:8.5

FT:エイリアンの優秀な戦士達は、ただ一人で戦況を変えてしまうほどの強さを持っていた。コスモ・セブΛもその一人だった。

紙からの変更点は、ターン初めに手札から「Λ」の下におけるカードに”進化ではない”の制約がなくなった点です。

緩い進化元を持ちながら高い打点と継戦力を持ちます。

2ターン目のブーストから4コストのサーチカードで「Λ」を持ってきて、次のターン進化してリソースを取りながらビートする流れはわかりやすく強力です。

これに2ターン目「未来設計図」からの3ターン目の「青銅の鎧」からの進化等もプランとして加わるので、再現性はかなりのものとなります。

紙では青緑をメインに、サブに火のSAや光のカウンター要素を加えたデッキが活躍していたファンの多いデッキです。

ほとんど調整のないままでの実装、紙でVRだったレアリティがSRに引き上げられたのは、その実績を買われてのことでしょう。

攻撃する度にアドバンテージを取ることができ、パワーも「炎獄スクラッパー」を避ける範囲です。

16弾環境で「イダ」のパワー7000が評価されたように、このカードの強みとなってくる部分だと考えられます。

単体での強さは多分にあるのですが、気になってくるのはこのカードを軸にしたデッキに十分な強さがあるかということ。

進化元の性質および攻撃トリガーであることから考えても、おそらく

・ブースト10枚前後

・「Λ」のサーチ役6枚前後

・「Λ」4枚

・5~7マナあたりのパワーカード8枚前後

・トリガー8枚前後

といったビートダウンの形に意識せずともなってきます。

16弾の環境を見ると先手であれば強い動きとは言えますが、後手だと対面の強い動きに合わせられるかは怪しいところがあります。

効果が手札リソースをもたらすものであることから後手メリットが薄く、流行るとミラーに悩まされるという特性も気になるところです。

また、デッキ構造上4ターン目まではまともなアタッカーが立たないために、速度のある対面に対してはトリガー頼りになりがちで、これはコントロール対面を見ての両立が難しいです。

中速の定めである上と下の締め付けの中で、どれほど「Λ」が戦えるかを考えると、現状圧倒的に強いとは言い難いのが正直な感想です。

そのために、ほぼ紙のままの能力で登場することに今驚いています。

何より、これを止める「ジョン」の存在がデュエプレにはあります。

最近のデュエプレは紙の思い出をなぞるような演出をこれまで以上にしてきているので、このカードも私の考える以上の強さがあることを期待したいです。

進化元は緩いものなので、かつての「マルコ」がコントロールのような使い方もできたように、こちらも単純なビート以外の思いもよらぬ使われ方がされるといいですね。

おわりに

世代が交代し、E1シリーズも早くも2弾目となりました。

16弾はVRを筆頭にこれまでの常識を塗り替えるカードが多数登場しましたが、PV等から伺える17弾も衝撃が大きそうです。

1発目の記事で初回したカードもどれも有用なものばかりで、早くも楽しみになってきています。

有用なカードだと書くこと多すぎて大変になるんですけどね…

よければ次回の②もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?