新カード解説⑤(デュエプレ14弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

14弾の新カードの考察第5弾です。

④についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

エターナル・スパーク

事前評価:5

紙からの変更点は、効果の対象範囲が4コストから1上がった点と、対象が相手のみとなった点です。

殿堂入りしている「魂と記憶の盾」が単色になってトリガーを得た代わりに効果の範囲が狭くなりました。

盾送りは最も回収が難しい上に相手のリソースに繋がらないゾーンで、除去効果として上位のものです。

ただし、どこまでいってもできるのは1:1交換で、このカードは対象にも制約があります。

「魂と記憶の盾」の相互互換と言えば聞こえはいいですが、範囲が5コスト以下となったことで大型獣を討ち取れないのは痛く、4コスト払って使うにはパフォーマンスの限界が目立ちます。

あちらがデュエプレ版で得ていた3コスト以下を選んだ時のドロー効果がないのも大きな差でしょう。

このカードを普通に4コスト以下に使うと、費やしてるコスト的に不利な交換となってしまうため、カードパワーにはあまり期待できません。

こうした堅実な性能のカードが活きるためにも、有利交換が取れるように進化も選べたり、自軍を選んでトリガークリーチャーの使い回しなどが狙えたりする汎用性が欲しかったのですが…現実は厳しいですね。

名称にスパークを持ちながらタップ効果でなく除去なのは少し珍しいですが、このカードを知らずとも紙をやっていた人にとって後続のカードが身近だったということはあるかもしれません。

まだ「エターナル・スパーク」くらいのカードが活躍する環境であってほしいと、少なからず思ってしまうこともありますね。

啓示の精霊サンスクリッド

事前評価:6

FT:啓示の精霊は、闇文明に潜むさらなる脅威の存在を予見していた。

紙からの変更点は「スパーク」詠唱時にドローできるようになった点です。

先ほどの「エターナル・スパーク」のイラストに映っていましたね。

もちろんそちらを埋めることもできるのですが、やはり組み合わせたいのは「ホーリー・スパーク」や「バリアント・スパーク」でしょう。

「サンスクリッド」を7マナ払って出してる場合はメタモーフ達成しているので、こちらも悪くない選択肢です。

「スパーク」が埋まっている安心感を自分でコントロールして作れるため、これまでのデッキではできない攻め方が可能となります。

ビートvsビートになった際には「スパーク」が入っている方が基本的に有利になるので、参戦が決まっている「GENJI」によるビートデッキなどが強い環境では有効なカードとなってくるでしょう。

難点になってくるのはやはりコスト。

デュエマでは偶数コストと奇数コストとの差に大きな壁があり、6と7もマナカーブのつながりが重くのしかかります。

「スパーク」を積極的に仕込みたいデッキは果敢に攻撃していくデッキの場合が多いため、たとえば「ガントラ」から4→6の流れでつながるカーブは大きな意味を帯びてきます。

効果自体は悪くないものなので、「ヴォイジャー」などを用いた早出しに活路を見出したいところです。

次元院の霊騎アスファル 時空の霊魔シュヴァル

事前評価:アスファル→7 シュヴァル→8

紙からの変更点は、「シューヴェルト」の盾追加に5枚以下の上限がついた点と、盾追加が強制になった点と、ブレイクがランダムになった点です。

「アスファル」は「ヤヌス」でも触れた次元院サイクルの光担当です。

ブロッカーを持つ上に低パワーのため破壊されやすく、効果を起動しやすいのが利点です。

「竜極神」で使い回せたらと思いますが…殿堂入りとはいえ最近このカードを見る機会も減ったので時代が進んだものだと感じられます。

種族がアーク・セラフィムで、このカードの効果からもアーク・セラフィムのサイキックを出せるので、種族を活かすこともできます。

『アーク・セラフィム』の切り札である「ソルダリオス」が進化なので、「アスファル」が順当にプレイできると高確率で着地に繋げられそうですね。

「シュヴァル」は覚醒前こそ効果を持たないものの、エンコマとデモコマの優良2種族を持つ多色サイキックです。

両種族の進化元として幅広く活用することができ、多色であることから「キング」や「クイーン」にもなれます。

特に「フェアリー・ホール」はマナカーブが繋がる点で相性よく使うことができるでしょう。

覚醒条件は簡単なものではありませんが、現在でも「ヘブンズ・ゲート」による2体展開が可能なほか、自前で軽減効果を持つ「アウゼス」や「ヴォイジャーによる軽減などで意外に満たすことはできます。

「アスファル」と組み合わせるなら「ZAGAAN」と良いシナジーを形成していますね。

W・ブレイカーが最低でも3体並ぶ上に「シューヴェルト」が圧を掛けるので、かなり現実的な使い方と言えます。

さらに「デュランザメス」を追加すれば相手はたまったものではないでしょう。

もちろんこうしたカードを使わずとも「ランブル」や「ドラヴィタ」を用いてサイキックのみで条件を満たすことも可能です。

後にはより覚醒を補助するカードも登場して来ると考えられるので、将来性も高いと言えるでしょう。

「シュヴァル」もそこそこのパワーを持つために、タップ戦術なども含めたバトルにも比較的強く、カードによる除去にはほぼ1:1交換を求めてきます。

覚醒のタイミングが各ターンはじめなことで、バニラと言えど一度出ればかなりのプレッシャーをかけられるカードです。

覚醒後の「シューヴェルト」は「キング」や「デルフィン」のように直接何かを封じる効果ではないものの、相手のカードプレイほぼすべてに反応する強力な効果です。

一見して地味な効果にも見えますが、盾追加が有効な対面はこのカードを除去するのは相当難しく、展開がそのまま勝利が遠のくことに繋がってしまいます。

ブレイク効果は相手のリソース回復やトリガーに繋がり得るものの、「シューヴェルト」がいる時点で盤面には大型エンコマorデモコマが他に2体いることが確定しているので、押し切られる可能性がより高まります。

どっちの効果もホーリー・フィールドに対してはメタのように強く利き、このカードがある状況で「チャクラ」はほぼ覚醒が不可能に陥ります。

2体以上並べれば相手を束縛する力はかなり強く、LOにさえ気を付ければそうそう負けない状況を形成可能です。

「シューヴェルト」がコスト6以上のエンコマ・デモコマなため、2体目以降の「シュヴァル」の覚醒に貢献するのも妙なところですね。

コントロールデッキが詰めとして使うには十分なほど器用な効果で、フィニッシャーとしての活躍が期待できるでしょう。

次元院のディメンジョン・ホーン 時空の鬼若コーシロウ

事前評価:ディメンジョン・ホーン→6 コーシロウ→7

紙からの変更点は「ディメンジョン・ホーン」が1コスト軽くなり、さらに出せるサイキックの文明縛りがなくなった点です。

次元院サイクルではこのカードのみコストが高く、タップスキルによる効果でかえって使い勝手が悪いものでした。

その代わりに今回コストが下がり、サイキックの幅も広くしてもらえましたね。

それでもタップスキルによるタイムラグは重いものですが、SAを付与しやすいコストと文明である点はぜひ活かしたいところです。

「アルバ」に関しては出た当初から度々言っていますが、これ一枚のせいで様々なカードのデザインが曲げられている感じがしてしまいますね。

とはいえ、「ディメンジョン・ホーン」の効果はマナを参照するため、最速で起動することが良いわけではないところがポイントになってきます。

マナが伸びていれば中サイズのサイキックを複数出すことはもちろん、覚醒後の状態からフィニッシャーを出す運用も可能です。(覚醒状態で出した場合は召喚酔いが解けないため注意)

小型を上手く組み合わせることで即座に覚醒の連鎖を起こすことも工夫次第で狙えるでしょう。

「クリスタル・フュージョン」で大量ブーストから狙うのも面白いですが、効果の噛合いが良い「ババン・バン・バン」の実装に期待したいですね。

後々サイキックのギミックとしてリンク(特定のサイキックが揃ったら合体する)も登場すると思われるので、それらを一気に揃えるための手段としても面白く使えるかもしれません。

「バイオレンス・フュージョン」とまではいかないでしょうが、運用方法次第でサイキック版とできそうです。

「コーシロウ」は覚醒前は貧弱なバニラですが、覚醒すると突如強力な踏み倒し効果を得ます。

覚醒条件が8マナ溜めるだけと非常にシンプルなため、マナが伸びる自然主体のデッキで広く採用検討可能です。

7マナの時に「フェアリー・ホール」を使用して返すターンですぐに覚醒するため、相手にはほぼマストの除去を強要することが可能です。

『ジャイアント』では「ドルゲーザ」を出すサブプランとすることもでき、「ジャパン」と併せて「フェアリー・ホール」入りの構築をすることもできるでしょう。

選択肢が充実してくれば、いよいよ大幅に下級ジャイアントを削ったデッキも考えられるかもしれません。

もう一種『ジャイアント』と相性のいいサイキックも存在するので、こちらが今後登場することも期待したいですね。

その他では8コスト以下に良いリソース稼ぎのカードが登場した際には、ビッグマナ系のデッキでブーストをしながら圧を掛けるカードとして使うことができるでしょう。

コスト参照の効果はインフレしていく毎に強化されていく効果でもあるので、その点からも将来性は高いと言えます。

現状入るデッキは限られそうですが、これを採用した『ジャイアント』や新デッキの模索を楽しみとしたいです。

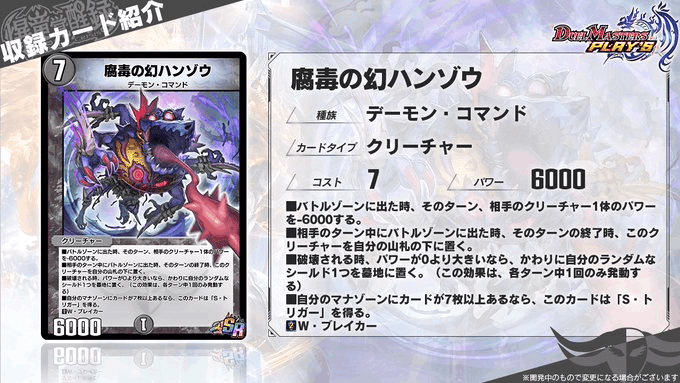

腐毒の幻ハンゾウ

事前評価:5

FT:威牙の秘伝書より伝わりし禍々しき腐毒は、一瞬で命を腐らせる絶命の毒。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

もはや定番となった、ニンジャストライク持ちの調整版ですね。

私個人としてはこの再現方法は善処をしているというか…DCGの様々な問題を考慮すると比較的うまく再現していると思うのですが、「オロチム」が芳しい活躍をしていないことからも不平不満が方々から聞かれた気がします。

cipの-6000効果はW・ブレイカークラスを除去できるので、多くの対面で有効に働きやすい効果です。

自身がデーモン・コマンドでマナカーブも繋がることから、「ベル・ヘル・デ・ガウル」を軸とした『連デモ』では「オルゼキア」の互換カードとして採用を検討できるでしょう。

7コストと重い点が気になってくるので、手撃ちを見込む場合には「ヴォイジャー」のようなコスト軽減カードの登場も期待したいところです。

破壊耐性効果は基本的にメリット効果で、詰めの場面でトリガーケアをする際に有効に働くものです。

ただし、デュエプレ特有の強制効果の調整をされているので、膠着状態で何度も破壊の対象にされて生殺しにされてしまうケースも想定でき、信頼を置ける効果とは言えません。

生存率が高いデーモン・コマンドとしては、先の「シュヴァル」の覚醒条件に貢献しやすいというメリットもあります。

トリガー条件についてはあまり期待できない効果ですが、ブースト込みのデッキであれば多少期待のできる効果として運用できるでしょう。

たとえば『黒緑ドルバロム』は「ドルバロム」の早期着地を重視しているので脆くなりがちですが、このカードがトリガー化するタイミングはビート相手に着地が間に合うかどうか、というギリギリのタイミングです。

アタッカーの少ないデッキで破壊耐性も活かしやすいため、ある程度採用を検討することはできそうです。

また、見落としそうですがトリガー化の条件に文明は参照されていません。

『黒緑ドルバロム』と同じく到達点を定めるデッキであれば、「オロチム」よりは安定性のある守り札として、デッキのカラーに関係なく採用できる可能性はありそうです。

散々に叩かれている様は少しかわいそうなので、意外な活躍を願いたいです。

リーフストーム・トラップ

事前評価:8

紙からの変更点はありません…が、レアリティがRからVRに上がっています。

この14弾では堅実に強いカードがR以上に軒並み高く設定されているので、運営もさすがに回収を意識してきたかなと思わされます。

効果は自然・呪文版の「デスライオス」といったところで、基本的にはそちらと同じ運用を考えていきます。

こちらは破壊ではなくマナ送りなので、生贄とするカードには低コストのcipを使い終えた不要なクリーチャーなどを充てたいところです。

「アヴァラルド公」はこのカードを引き込みつつ、手札を整えて6マナの動きに繋げられて相手クリーチャーを除去できるので良い組み合わせと言えます。

サイキックを対象にとれば相手のブーストを助けることもないため、取れるアドバンテージはかなりのものです。

この二色を採用するネクラカラー(白黒緑)などでは、今後理想ムーブの一つとして見かけるようになるかもしれません。

重要なのは、このカードは自分のクリーチャーがいない場合でも使用可能な点です。

”その後”と書いてある効果は前の文が実行できずとも使えるという裁定によるもので、自分のクリーチャーがいなければ4コストの「ナチュラル・トラップ」になるということは覚えておきましょう。

もちろんマナ加速をしたい場合には自分クリーチャーを送る効果もメリットになるので、状況によりでしょう。

使用可能マナは増えるため、実質3コストの確定除去や、『リーフメビウス』の動きを再現することも可能です。

マナ爆誕持ちを対象とすることで、再度場に出すという使い方もできるでしょう。

もちろん基本は自軍送りはコストとして換算されているため、ビート系のデッキでは頭数を減らしたくない場合には「ナチュラル・トラップ」が変わらず優先されると考えられます。

総じて「ナチュラル・トラップ」と相互互換、デッキによっては優先して採用される強力なカードです。

余談ですが、このカードはイラストに映っている「霊騎ラグマール」というクリーチャーのトリガー呪文版です。

アーク・セラフィムの優秀な除去効果を持ったカードでしたが、デュエプレではスルーされていましたね。

効果も微妙に違いますが、クリーチャーであるこのカードは面白い使い方も多々ああります。

今回の14弾にあたる覚醒編の時に再録されているカードなので、近々出て来ることを期待したいです。

炎舌実況 DJ・ショー

事前評価:6

紙からの変更点は以下。

ジャンケンで勝敗を決めた部分がクイズになった

”「デュエルジャッカー・ショー」がこの会場にいる時”という条件が、ソロプレイになった

デュエマの黎明期から2010年までイベントの司会を務めた実在の人物「ショー」を模したカードです。

本名は木部 ショータと言うのだとか。

半ばジョークカードではありますが、しっかりゲームでも使用することができます。

ジャンケンを行うカードは大真面目にテーマ化もされていましたね。

今回クイズと変更になったので、ある意味で完全公正な1/2になったと言えます。

一つ目の効果は1/2の確率でSAになるというもの。

2コストには「ビューラー」が存在しましたが、2ターン目に発動することは叶わず、ゲームの詰めでようやくSAになれるデメリットがありました。

こちらと相互互換になってくると考えれば、現状の赤入りの速攻で十分選択肢とできるでしょう。

SAになれなかった場合はパフォーマンスの低い2コストになってしまいますが、そこでバトル時のパンプ効果が活きます。

7000になればW・ブレイカー級にもバトルで勝つことができ、相手からすれば厄介なことも多々あるでしょう。

SAになって攻撃した後にも、タップされた状態での生存率を高めてくれる、自己完結した効果を持つ優秀な火文明のウィニーです。

種族もしばらくは火の速攻系デッキ主役のヒューマノイドを持っているので、今後出て来るカードによって強化が期待できるでしょう。

細かなルールの話になりますが、パワー上昇に関して、13弾環境で大流行している「デスマーチ」との関係性はよく理解しておく必要があります。

まず、能力には「常在型」と「誘発型」があることを理解しましょう。

「常在型」とは何かのきっかけを必要とせずに発動している効果で、「ローズ・キャッスル」などが当てはまります。

具体的には「~する間~する」「~は~できない」と書いてある効果は常在型です。

「誘発型」は何かのきっかけによってトリガーする効果で、「デスマーチ」のマイナス効果や、今回の「ショー」もバトルをきっかけとしてトリガーするこの分類です。

「~する時」という書き方が基本になります。

大事なのはここからで、「常在型」はすべての「誘発型」より先に解決します。

公式FAQにある例題を引用すると、以下のような感じです。

どちらのターンかに関係なく、「常在型」→「誘発型」の順で処理されているのがわかりますね。

そして「誘発型」と「誘発型」の場合はターンプレイヤーが優先されます。

つまり、自分の「デスマーチ」が「ショー」にバトルを仕掛けた場合、「デスマーチの効果が優先されてパワー-4000が働き、「ショー」はパンプアップを受ける前に破壊されます。

逆に自分の「ショー」が「デスマーチ」にバトルを仕掛けた場合、先に「ショー」の1/2パンプアップが抽選され、成功すれば+6000の後で「デスマーチ」の-4000が適用されてバトルに勝つことができるのです。

「デスマーチ」が破壊されると即座にパワーマイナス効果は消滅するため、「ショー」はバトル後にパワーが戻っても破壊されずに済みます。

かなりややこしいルールですが、どちらが攻撃を仕掛けたかで結果が変わる重大な要素なので、ぜひ理解しておきましょう。

爆翔イーグル・アイニー

事前評価:6

FT:XXを呼ぶ、美しくも勇ましい鳥。

紙からの変更点は、軽減が1から2になった点です。

「コッコ・ルピア」と「トット・ピピッチ」が合体したような効果を持ちます。

システムクリーチャーのため、これとシナジーを形成されるカードの出力に評価がよってきます。

「XX」主力の「GENJI」は素でSAを持つことから通常であれば「コッコ」の方を優先するので、この後紹介するカードのようにSAを持たないクリーチャーがメインとなる際に輝く効果となりそうです。

4コストに立つアドバンテージを稼がないシステムクリーチャーは少々重いので、使う場合は「ライフ」などから2→4で繋ぐ使い方を意識されると考えられます。

現状『XX』は赤単色での構築がデザインされているように思われるので、4ターン目にこのカードを出す余裕とリターンがあるかが採用を左右すると思われます。

数は少ないですが、一応フレイム・コマンドがSAの対象となることから「オーフレイム」をSA化できる点は知っておくと良いかもしれません。

同じサイキックとしては実装されるかわかりませんが、「GENJI」のサイキック版も覚醒条件がマッチするので実装されるといいですね。

システムにしてはパワーが高いとはいえ、「ボルシャック・ホール」の範囲内である点などは注意すべきでしょう。

13弾環境では採用率の高いカードではありませんが、14弾ではサイキックが拡充される上に『XX』がホールとの兼ね合いも想定されているため、流行った時には対策カードとされ得そうです。

爆竜トルネードシヴァXX

事前評価:6

FT:NEXの意志を受け継いだ新たなドラゴン、XX。ランブル・レクターとの戦いの後も、覚醒の力を手にするための修業に明け暮れていた。

紙からの変更点はありません。

先ほどの「イーグル・アイニー」から繋げて出すことが意識されたカードですね。

一つ目の効果は疑似耐性のように機能し、このカードが除去されたとしても後続を確保することができます。

場に出すような派手さこそないものの、次出す「XX」が確定するのは悪くない効果です。

あくまで”選ばれた時”であって破壊された時ではないため、除去以外の効果で選ばせづらいという側面も持ってきます。

ナイト・マジックはデュエプレで強制になったので、場に2000以下+「トルネードシヴァ」という状況では相手は意味がなくともこれを選ばざるを得なくなります。

「デュアル・ザンジバル」でパワーを低下させてバトルで取ろうと2回選ぶと2回効果が起動してしまうので、なかなか嫌らしく機能することもありそうです。

攻撃時のバトル効果はこのカードのメインとなってくるところで、単純にこれとバトルをさせても実質6500の火力として使うことができます。

デザイン的にはバトルによる覚醒をキーとした「時空ボルシャック」の覚醒に利用することなども可能です。

「シヴァ」→「ボルシャック・ホール」+「時空ボルシャック」と繋げば、「シヴァ」で2点入れる際に「メビウス」に覚醒させることで召喚酔いが解け、そのままリーサルを目指すこともできます。

メインで使う場合にはぜひとも覚えておきたいギミックです。

他にも強力なpigを持つカードやスレイヤーと組ませても面白いでしょう。

このカードの珍しい上に重要なところは、自分・相手のクリーチャー関係なくバトルをさせられる点です。

相手のクリーチャーで同士討ちをさせることはもちろん、自分のクリーチャーを意図的に破壊したい場合などにも有効です。

工夫を凝らすなら「イモータル・ブレード」で全体スレイヤー化させてみるのも良いでしょう。

相手のクリーチャー同士でバトルさせれば確実に2体とも破壊することができます。

珍しい上に便利に使える場合が多い効果なので、今後このカードのアイデンティティとなっていくかもしれませんね。

難所はやはり、素でSAを持たない攻撃トリガー持ちな上に、コストがやや重いこと。

先ほどの「イーグル・アイニー」ありきの性能なので仕方ないとは言えますが、文明の特性を見てももっと素直に攻める力が強い「GENJI」のようなカードの方が基本的には優先されてしまいます。

使用する場合はシナジーの環境上での刺さり具合を見ていきたいカードです。

超次元ストーム・ホール 時空の神風ストーム・カイザーXX

事前評価:ストーム・ホール→8.5 ストーム・カイザー→8

紙からの変更点は、「ストーム・ホール」が条件付きのトリガーを得た点と、「ストーム・カイザー」の山上を見せる効果が墓地に置くようになったです。

何度か言及してきましたが、背景ストーリーでは「爆竜ストームXX<天地爆裂>」が一度覚醒した姿がこのカードの10コスト面の「ストーム・カイザー」です。

設定上は紙に存在する「神風の覚醒者ストーム・カイザー XX」と同一視されています。

「シンラン」のFTから見られる通り、この「ストーム・カイザー」と「ドラヴィタ」が共闘することで「ランブル」を討伐し、「Z一族」首領の「ディアボロスZ」を一時的に封じ込めることに成功しました。

その後「GENJI」の解説で書いた通り、「ロマノフ」の魂の復活と光文明の裏切りに立ち向かうべく、NEXの魂によって「ストーム・カイザー」が更なる覚醒を遂げます。

それが画像の20コスト面・「ファイナル・ストームXX NEX」です。

その末路は「GENJI」のところに書いた通りですね。

「ファイナル・ストームXX NEX」の仇となった光と闇の禁断の融合体に関しては、この14弾では登場しなさそうです。

「ストーム・ホール」は5000火力を放つ、「ボルシャック・ホール」の上位効果を持ったカードです。

あちらと違って5コスト以下を2体出す柔軟性はないものの、10コストの強力なサイキックが選択肢に入ってきます。

おそらく14弾で登場すると思われる「ディアボロスZZ」が対象に入るのは、強みの一つと言えるでしょう。

トリガーで出せた場合は2面止められるカードにもなりますね。

今回セットとなっている「ストーム・カイザー」を素直に出しても、実質5000火力持ちの7コストT・ブレイカーなのでさほど悪い性能ではありません。

これでも重いデメリットを持った「アマデウス」などと比べると扱いやすさの割の強さはあります。

あまり見る機会は多くありませんが、「マグナム」のようなメタクリーチャーを破壊しながらサイキックを出せる点は何かと役立つことも多いです。

今回得たトリガー能力はシンプルに強力なもので、条件を満たせば受けに使うことができます。

「ストーム・カイザー」は覚醒タイミングを迎えるのが難所のカードのため、トリガーでカウンターすることによってその弱点を補完しています。

…補完していい効果であるかはさておきですが。

トリガー化の条件は「XX」が「NEX」を3枚と、そうたやすいものでもありません。

『ジャイアント』における「サルトビ」がブロッカーを得る条件は同種のものです。

この構築ではジャイアントが25枚入っていますが、回してみると「ドルゲーザ」を立てる段になってもこれを達成できていないということがままあります。

ブースト込みの『ジャイアント』ですら達成が難しいことを鑑みると、そう簡単な条件とは言えないでしょう。

「XX」「NEX」共に切り札の位置になるカードが多いので、マナにあまり置きたくないという場面も多いです。

現実的には狙っても5ターン目くらいからのトリガー化を意識することとなるでしょう。

①で紹介した「XX・チャージャー」は名称を持つチャージャーな上に山上を固定できることから、相性のぴたりと合ったカードです。

受けになるとは言え結局は5000以下1面を止めるに過ぎないので、この受け性能がどれほどの実用性を持つのか、「XX」と「NEX」の共存デッキが可能なのか、など様々な予測不可能成分を持つカードです。

この調整が吉と出るか凶と出るか、楽しみでも不安でもあります。

「ストーム・カイザー」はサイズこそ大きいものの、このままではただのT・ブレイカー持ちのバニラです。

覚醒後が本領のため、どうにかそこまで場に生存させる工夫が必要となります。

「ポッピ・ラッキー」あまりカードパワーの高いカードではありませんが、かつて「竜極神」とのシナジーもあって採用されたこともありました。

「インフィニティ」は除去を免れるわけではありませんが、後続が続くという意味で疑似耐性となり、ドラゴンであることから覚醒条件にも寄与します。

このカードを出すカードが呪文になってしまう点ではアンチシナジーですが、ドラゴン比率の高い『連ドラ』や『ライゾウ』などでの採用も検討できるでしょう。

ただし、その場合は「XX」と「NEX」を十分に採用するのが難しく、トリガー化は期待できないかもしれません。

覚醒後は元から大型なクリーチャーの覚醒体としてふさわしく、比較的緩やかな条件のEXターンを持ちます。

解除こそ持たないので脆さは目立ちますが、相手からすれば覚醒を許すと負けを覚悟する能力です。

効果の重複制限もないので、生存さえしていればドラゴンを捲る限りEXターンを何度でも獲得することができます。

豪快でシンプルな効果故にそれ以上述べることもないので、この到達点にたどり着くまでの難易度に目を付けるべきです。

紙とは違って覚醒条件もEXターン獲得条件も山上を墓地に送ってしまうため、実質的に覚醒からEXターンを得るまでには山上2枚が続けてドラゴンである必要があります。

現状最もドラゴン比率の高い環境デッキ『ライゾウ』で考えてみましょう。

複雑な計算はできないので、単純な条件に落とし込んでみます。

この構築通りにドラゴンが28枚の構築で考えた場合、唱えた「ストーム・ホール」を除く山39枚から2枚続けて捲って両方ドラゴンである確率は約51%です。

これだけドラゴンに寄せた構築でほぼ1/2と考えると、それなりの博打となってきます。

ここにこのクリーチャーを出せる唯一のカード「ストーム・ホール」の素のコストと、トリガー化する要素、カードのパフォーマンスを織り交ぜて考えてみましょう。

・コスト…7は重い。素で撃つには他の有用な選択肢も多く、サポートで軽減させればドラゴン比率が下がる。2ブーストカードがある『連ドラ』系では手撃ちが補助されやすい。

・トリガー化…「XX」「NEX」がどれほど登場するかわからないが、いずれもコストが重めかつトリガーもないため、狙うと構築が脆い上に重くなりやすい。

・パフォーマンス…7コストで行う動きとして弱くはないが、手撃ちして強いわけでもない。

整理すると、

・早期にトリガー化させる構築は弱くなりやすい

・早期に手打ちするデッキではトリガー化を捨てるかドラゴン比率を落とすことになる

・このカードをトリガー化させるデッキでは7コストが既に勝負を決めるタイミングになっていると考えられる

・それらを乗り越えてEXターンの獲得確率は50%ほど

といった感じです。

「ストーム・ホール」と「ストーム・カイザー」を軸に据えようとすると、なかなかに構築力を試されてくると想像されます。

もちろん、まだ全カードが判明しているわけではないので、この難解さをするりと解消するキーカードも存在するかもしれません。

今回の新キーワード能力・連鎖との兼ね合いもあるので、山札操作系のカードは少しくらい出てくれる気もしますが…

環境を十分に破壊するだけの力は持ちますが、それを活かせる構築が出て来るかは現時点でわからず、どちらかと言えば私は出てきづらい読みです。

「ストーム・ホール」は前述した「ディアボロスZZ」が今後出せるようになると考えられるほか、トリガー時は「時空ボルシャック」でも十分強い可能性があると思われるため、より使用難度がある「ストーム・カイザー」よりも少しだけ評価を高くしておきます。

まとめ

もうこれ以上はティザームービーに映った以外の超次元は来ないかなと思っていたところに「シュヴァル」や「コーシロウ」が来たのには少々驚きました。

そして目玉の一つの「ストーム・ホール」はトリガーを得たり、はたまたSR枠に「ハンゾウ」の調整版が来たりと…色々と予想の斜め上をいくところがあります。

これまで紹介してきたカードもそうですが、この14弾は結構現時点でカードパワーは高いものの、「わからない」寄りのカードが多いです。

同じにおいは8弾にも感じられたことなので、特にインフレが顕著だった8弾のND落ちにその再来があるのかも…と思わされます。

リリースが待ち遠しいです。

終盤にして書くのが少し遅れてきてしまいましたが、がんばって書いていきます。

おそらく次でおしまいでしょう。

よろしければ次回の⑥もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?