新カード解説⑤(デュエプレ13弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

13弾の新カードの考察第5弾です。

第4弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

オリジナル・ブレイン

事前評価:6

紙からの変更点は以下。

このカードを使うために使用するマナゾーンのオリジンのマナが2になる効果が、オリジンの数だけコストが減る効果に変わった

これによって最低コストが3から2になった

山下に置く順番がランダムになった

前回の「オリジナルネイチャー」と同じ「オリジナル」サイクルの水のカードです。

このカードが一番有用性があるので、登場してサイクルが救われた感じがします。

標準以上のスペックとして使うならば、4コストになる2枚以上はオリジンが埋まった状態で使いたいものです。

4コストで4枚から2枚を加えることができれば、肉がない分枚数が多い「スペース・クロウラー」のように使うことができます。

素のコストが高い点は「アマテラス」の探索を回避することができ、『キリコ』においてはノイズとならないドローソースとして活用できます。

「エナジー・スパイラル」への依存度が高かっただけに、5枠目以降のドローソースとしては十分に優秀です。

枚数を見て選べる点はコンボデッキに合っており、4コストを下回って使い得るところからも場合によってはそれ以上の活躍が見込めます。

スクランブル・タイフーン

事前評価:6

FT:エンペラー・キリコを倒したのはライジング・NEXの決死の猛攻だった。しかし、オリジナル・ハートは引き合い続け、地上に落下していた。

紙からの変更点は引く枚数が選べずに5枚強制になった点です。

デッキの1/6のカードを引いて、大胆な手札入れ替えが行えます。

同じコストに1:3交換をする「トリプル・ブレイン」があるところを見ると、1:2交換のこのカードを使う場合にはコンボに利用したいところです。

現状浮かび上がる最大の使い道は『Bロマノフ』。

各種3コストチャージャーからマナカーブが繋がり、任意で3枚墓地に落としながら「Bロマノフ」にマナカーブが繋がります。

緑のカードではできなかった狙ったカードを墓地に落とすこともできるので、「グール」などとの組み合わせも良いでしょう。

これまで『Bロマノフ』は黒緑の構築がほとんどであったので、このカードによって構築の幅が広がることを期待したいです。

このカードを含め、呪文を一度に4枚墓地に落とせる可能性があることから、「フェルナンド」も好相性と言えます。

相手に一切干渉できず、準備だけに5マナを必要としてしまうのは悠長ですが、動きの遅い対面に対して使用できればリターンも大きいです。

墓地を利用するデッキはデュエマの歴史を通しても活躍時期が長いので、今後も青の入ったその系統のデッキではお呼びにかかるかもしれません。

超次元エナジー・ホール

事前評価:8

FT:超次元の力が、水文明の失われし科学力を覚醒させる!

紙からの変更点はありません。

5コスト超次元呪文の水文明担当です。

カードを1枚引く効果は同サイクル中で最も腐りづらく、ビートダウンであれば展開しながら後続を呼び込み、コントロールでは繋ぎの役割を果たします。

青の7コストサイキック・クリーチャーを出せるカードには、この後盤面に干渉できてより広い範囲のカードを出せる互換が後に登場します。

「エナジー・ホール」はコストが軽かったり小型を2体出したりと差別化ができるものの、総合的な活躍の機会は「ガロウズ」の方が多めです。

また、青のサイキック・クリーチャーに関しては、紙ベースで見れば直近で登場するものも汎用性がそう高いわけではありません。

そういった意味ではすぐさま無理して用意する必要のあるカードでもないと考えられます。

ただ、この後紹介するカードも含め、デュエプレでの実装にあたって改造が施される可能性があり、そもそも環境の構造が大きく異なります。

他の「ホール」にも当てはまることですが、紙での実績に囚われずに冷静に評価をしていく必要があるでしょう。

ビートが強かった傾向をみれば、後続を引き込みながら展開できる「エナジー・ホール」が紙よりも強いということもありそうですね。

「ホール」がすべてSRなので、5種4枚ずつの入手をマストにするような設計はさすがにされていないと信じたいところです。

時空の尖塔ルナ・アレグル

事前評価:7

FT:かつて地上に存在していたサイバー・ムーンは、覚醒することで衛星ラムーンの力を引き込む要塞となった!

紙からの変更点は以下。

覚醒前のドローした時に山上1枚を見れる効果が、ターン終了時に1枚引いて1枚捨てる効果に変わった

覚醒条件がターンはじめに場に2,3,4コストのクリーチャーがあれば、というものから墓地の呪文枚数を参照するものに変わった

覚醒後のドローに上限が付いた

「ジャパン」同様、紙で芳しい活躍のなかった「ルナ・アレグル」にも大幅なテコ入れがされました。

先に波紋を呼んだ覚醒条件について。

デュエマのルールでは、2020/12/7まで、”その後”と書かれているテキストはその前の文の内容を実行できるかどうかに関わらず処理することができました。

「ルナ・アレグル」は呪文を山札に戻した後に”その後”と書いてあるので、この旧裁定に沿うならば呪文を山札に戻すことができなくても覚醒できることとなります。

根拠となるのが以下のFAQ。

前の条件が不発に終わっても、”その後”のシャッフルが処理されると書かれていますね。

これに従うなら、「ルナ・アレグル」も墓地の呪文枚数に関係なく、ターンはじめを迎えれば覚醒できるというわけです。

ただ、挙動として違和感があることから、”その後”に関するデュエプレ側の裁定が新裁定に変わることや、「ルナ・アレグル」のテキストが書き換えられる可能性はありそうです。

似たようなケースだと、過去に「ボルシャック大和」で実装時にテキストが書き変えられていましたね。

後半の効果の”かわりに”が置換効果となる書き方から改められていますね。

書き変えられずに置換効果のままだと何ができたか?ということについては事前公開時の評価記事にまとめています。

ただ、「ルナ・アレグル」の場合無条件覚醒でも許されるギリギリのラインを保てているような…さすがにないか。

覚醒前の効果はターン終了時の手札入れ替えで、大したものではありません。

出せばほぼ確実に1回は行えるので、1ドロー付きの「エナジー・ホール」を撃って出せば、「エマージェンシー・タイフーン」を内蔵した5マナ5000のスペックです。

「エナジー・ホール」と併せて2枚の呪文を墓地に落とせるので、覚醒のしやすさには貢献しますね。

それでも他サイキック・クリーチャーと比較すると淡泊な性能となるので、使う場合はもっぱら覚醒を狙いたいところです。

また、「ジャパン」と違ってパワーも強化されずに5000のままなので、「翔天と天恵の声援」の火力範囲になっている点は注意しましょう。

ちなみに、変更前の山上を確認できる効果は「連鎖」という能力とのシナジーが意識されていたものなので、これがごっそり変わってしまったところを見ると「連鎖」関連のカードは登場しないのかもしれません。

変更前の覚醒条件も「連鎖」と相性がいいものでしたね。

覚醒後は適用範囲の広いドローソースとなり、解除があるため場持ちもよくなります。

すべての行動に1ドローが付いてくると考えれば、覚醒時に山札回復効果があるところからも『除去コントロール』などでLOを狙った戦術に織り交ぜることができるでしょう。

特に、『パルティアLO』の場合は「パルティア」や「アルドロン」に割いていた枠を、より汎用性の高いこのカードに譲れる点で候補となります。

ただし、覚醒時に山札を回復するとはいえ強制ドローはリスクにもなる上に、一度解除されてしまうと再覚醒は難しい条件です。

また、覚醒タイミングがターンはじめにつき、ターンが帰ってくるまで生存している必要があります。

採用先と考えられそうな『ナイト』に関しても、呪文を山に返す効果が「アルカディア・エッグ」や「シーザー」とアンチシナジーする点は課題になってきそうです。

率直に言えば、LOを狙うコントロール以外で採用先が浮かばず、使いやすいとは言い難い側面があります。

一見して他のサイキック・クリーチャーと比べても見劣りする部分があるため、予想を裏切る活躍に期待したいです。

英知メフィスター

事前評価:7

紙からの変更点はありません。

攻撃と防御を同時にこなす、まさに攻防一体を体現したような効果です。

効果と進化元種族、デッキ特性から考えても『赤白速攻』に採用されるべく登場したカードと言えるでしょう。

二つの効果は良くかみ合っており、アンタップによって攻めた後や「スパーク」をトリガーされても殴り返しを防ぐことができ、その上ブロッカーが付与されることで守りもこなします。

この13弾にて『黒緑速攻』が3ターンキルを可能としますが、それに対抗すべき『赤白速攻』に与えられた強みだと考えられます。

注目したいのはそのパワー。

5500と500を上回っていることで、『黒緑速攻』に入ってくる「デスマーチ」「キリン」共に止めることができます。

『赤白速攻』に対して『黒緑速攻』がデッキパワーを高めて広い対面に優位を付けやすい一方で、『赤白速攻』側はその『黒緑速攻』に優位を付けられるような調整を意図しているのかもしれません。

効果について勘違いやすい点を述べておくと、ブロッカー付与効果は「メフィスター」が場に出た時にいるクリーチャーに、アンタップ効果はターン終了時に場にいるクリーチャーに付与されます。

前者に関しては「メフィスター」が除去されてしまっても継続しますが、後者はターン終了時までに「メフィスター」が場を離れてしまうと発動しません。

トリガーを踏んで退場してしまうことも頻発すると思われるので、しっかり違いを理解しておきましょう。

実際のところ、『赤白速攻』にとっての3コストは重く、進化でありながら打点が増えるわけでもありません。

場合によっては採用されないということもあるでしょうが、とりあえず面白い選択肢のカードが出るという点は朗報でしょう。

奇兵の超人

事前評価:6

FT:死ぬほどの価値がここにあり!サムライ男児の腕前をお目にかけん!――奇兵の超人

紙からの変更点は探索となった点です。

場に出た瞬間に2枚のアドバンテージが取ることができ、このカードから進化に繋がるカードを持ってくる使い方が想定されます。

この後紹介するのがジャイアントの進化なので、デザイン上意識されるのはそちらとの組み合わせでしょう。

使用する場合、「ライフ」→「西南」→「奇兵」と繋いでいくのが基本の流れです。

既存のカードでも「ユキムラ」は相性が良く、G0条件を満たした状態でこのカードを出せば、即「ユキムラ」を出すことができます。

さながらサーチが効く「ツヴァイ」のように扱え、同時に「トルネード・ムーン」を持ってこられることからも一気に大量の打点を生成することが可能となります。

この使い方は効果処理の時間勝負にもなってくるので、嫌なところでまた「ツヴァイ」に似てしまいますね。

紙では同名を2枚持ってこられることから、奇襲性の高い「イダ」を2枚持ってくる使い方ができました。

「ライフ」→「西南」→「奇兵」→「イダ」×2で5ターン目に6打点作ることができます。

「イダ」が実装されるかはわからず、探索によって「イダ」は1枚しか持ってこられませんが、その時があれば「キリン」などを代用して思い出したい使い方です。

気になるのは、進化獣を主役とするデッキではそれ1枚プレイできれば十分な場合も多いため、よりコストの軽い「進化の化身」で事足りる場合も多い点です。

使用する場合はジャイアント、サムライという種族を活かしての道がもっぱらとなるでしょう。

また、『ジャイアント』では「西南」を介した最速プレイをする場合、着地が「ドルゲ」と同じターンになってしまう点も注意です。

このカードも十分優秀なハンドアドバンテージを稼ぎますが、「西南」があるだけで3枚引く上に高パワーを持つ「ドルゲ」との間にある差は小さくありません。

先に公開された「ユキハナ」とマナカーブが繋がる点などを差別化する要素として活用したいですね。

書いてあることは悪くないカードなので、『ジャイアント』における枠とシステムによって評価が分かれて来るカードだと考えられます。

大神秘アスラ

事前評価:7

FT:三つの顔は運命を司り、四本の腕はそれを切り開く力を持つ。

紙からの変更点は以下。

コストが7から6になった

パワーが1000下がった

進化元にサムライが追加された

大胆な効果持ちが多いジャイアントにしては、かなり堅実な効果を持ったカードです。

即座に3枚のアドバンテージを得ることができ、自然文明にしては珍しい盾追加と手札補充を行え、しかもそれが3枚見て任意のカードをそれぞれ選べます。

現在の『ジャイアント』であれば「スパーク」類のカードが入っているため、3枚の中に見えればかなりのリードを取れます。

「サルトビ」「バイケン」「シンラ」などの搦め手のカードもあることから、心理戦として使うこともできるでしょう。

重要なプレイ速度については、「西南」はもとより、「ユキハナ」から4→6とマナカーブが繋がります。

「西南」→「ユキハナ」+「アスラ」や、「戊辰」→「西南」→「アスラ」とプレイすることもでき、この2種の着地方法で「ドルゲ」とも十分差別化できる点だと考えられます。

堅実すぎる性能ゆえに攻撃に活かし切れないと判断されることもあるかもしれませんが、コストに見合ったスペックは十分に持っていると言えます。

気になる点は、確実に山を3枚減らしてしまう点と、「奇兵」同様緑単色な点と、デッキに枠を見つけられるかという点です。

採用候補が増えてきたので、『ジャイアント』でも構築が分岐していく可能性があるかもしれません。

登場以来不遇をかこつことが多かったことを鑑みると、これだけカードが充実してきたのは感慨深いものがありますね。

超神龍バリアント・バデス

事前評価:6

FT:3本束ねた矢が折れぬのなら、束ねられた3つの自然の力はどれほど強靭な存在になるのだろうか?

紙からの変更点は以下。

進化元の枚数が1~3枚ではなく、3枚固定になった

最大Qブレイカーだったブレイク数がパワード・ブレイカーによって5枚ブレイク以上になった

破壊置換でマナに行くようになった

FTは毛利元就の有名なエピソードから取られていますが、このカードに関してはサムライ種族を持っていません。

一応戦国編の収録カードなんですけどね…

効果はいたってシンプルで、進化元のパワー合計値と同じになります。

なんかだいたいのカードゲームにこういうパワー引継ぎ系っていると思うのですが、デュエマにおいては進化で即攻撃可能という点が活きてきます。

自然の高パワークリーチャーである「ディルガベジーダ」や「トルネード・ムーン」を進化元に出来れば、5枚ブレイクになる24000超えもそう難しくありません。

盤面が更地の状態であっても手札一枚でシールドを全ブレイクできる可能性があるのは「獄門」とも違った個性があります。

破壊された時にマナに行くのも、地味ながら息切れを防止してマナ進化GVの逆転を補っていると言えるでしょう。

素のパワーが0なことを活かして、「バグナボーン」で踏み倒す使い方なんかもできますね。

先の2枚のジャイアントの流れで公開されたことから、『ジャイアント』での採用が検討されているのかもしれません。

たしかにマナブーストが得意かつ高パワークリーチャーを抱えている『ジャイアント』では、種族サポートを受けないのと枠の問題があるにしても候補とできそうです。

このカードを見てデュエプレにおける”自然SRはハズレが多い”の宿命を感じた人も多いことでしょうが、そうならないことを願いたいです。

また、壊時にアンタップインとしてマナに行くことを利用して、うまく軽減と組み合わせればアンタップマナを増やす使い方も考えられます。

同種のパワー0のクリーチャーを進化元にして破壊を繰り返すことで永続的に「バデス」を出し続けることができるため、たとえば「インフィニティ」などを噛ませて踏み倒し続けることが可能です。

用意も含めて時間制限のあるデュエプレでは現実的ではありませんが、こうした面白い使い方は知っておいて損はないでしょう。

蒼狼提督・M・ジェスティ

事前評価:8

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

サイバーとオリジンの提督は存在しなかったので、それらの種族にとってはメタカードとして歓迎されるカードです。

提督の有用性については今更触れることもないですが、重要になってくるのはやはり種族。

サイバーはこれからプッシュされていく種族であるものの、現状でも「マルコ」などの優秀なカードはあります。

「マルコ」はドローソースでありながらも着地までのハンデスや、着地後も後続が引けない場合にハンデスが刺さっていたため、マッドネスは採用候補とできるでしょう。

オリジンに関しては言うまでもなく「キリコ」の存在があります。

こちらは枠の問題こそあるものの、除去とハンデスを繰り出してくる『ナイト』のようなコントロール系のデッキを苦手対面としていたため、環境によっては相性を逆転させるカードとして積極的に採用されていく場合がありそうです。

マナカーブも8→9で「キリコ」に繋がり、手出しでも十分仕事はこなすでしょう。

相手の呪文コストを増やす効果は、マッドネスが基本的にコントロールに刺さるものであるところに追い打ちをかけるような効果です。

同じ2コスト増加の効果を持っていた「ゴーゴン・シャック」が、相手のみとはいえ1コストに下げられたところをみると、オマケとは言えないほどの効果だと言えます。

場合によってはマッドネスでこのカードが出ただけで投了に追い込まれるほどでしょう。

「ホール」呪文が登場する中で呪文のメタとしても機能しそうですね。

サイバーかオリジンのデッキが存在する限り、常に検討されていくカードとなると考えられます。

蒼神龍ヴェール・バビロニア

事前評価:6

FT:それは龍であって龍でない!――千舌実況ミラクル・ショー

紙からの変更点は以下。

ドロー時の手札入れ替え効果がターン1になった

ピーピングでハンデスする効果が、コストの最大値になった

ポセイディア・ドラゴンには癖の強い効果持ちのカードが多いですが、このカードも多分に漏れません。

一つ目の効果については普通に使えば手札入れ替えを加速させる効果です。

ターンはじめのドローにも適用されるため、さながらドローが一度だけ「エマージェンシー・タイフーン」になるといったところ。

このカードがドラゴンであることから、「グール」などと組み合わせてみても良いでしょう。

効果は相手ターン中にも発動するため、何らかの方法でカードを引くことができればマッドネスの起動にも使うことができます。

採用する場合は、この点も考慮に入れた構築をしたいですね。

二つ目のピーピングハンデス効果については、墓地に落とさないためにマッドネスを避けられ、確実に成功させることができます。

ただし、こちらは対象を選ぶことができない上に、高コストのカードはトリガーなどの不要牌である可能性も高いです。

ハンデスした後で1枚引かせてしまうところからも、相手の手札交換を助けてしまうというリスクは常に抱えることとなります。

また、このハンデス効果は現在のデュエプレの裁定に従うならば「ルナ・アレグル」同様に”その後”と書かれた効果です。

”その後”以前に書かれた効果が実行されずとも相手が1ドローする効果は実行されると考えられるため、安易に出すと利敵行為になる場合も多々あると考えらえます。

地味なところだと、この13弾で登場する「ランブル」の覚醒条件は達成させてしまう点も注意すべきでしょう。

特殊な効果を持っている点はアイデンティティですが、うまく活用するには工夫が必要です。

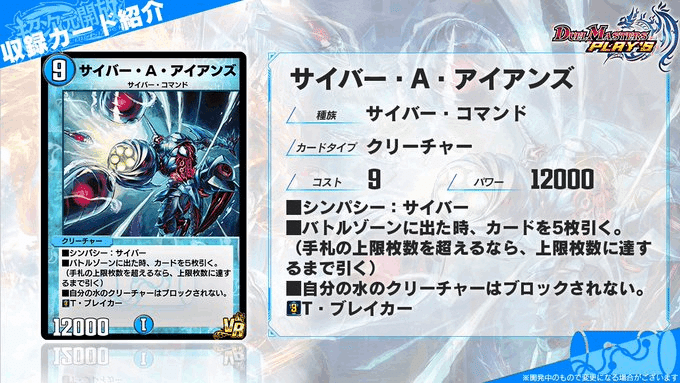

サイバー・A・アイアンズ

事前評価:7

FT:我は海の帝王!至上最強のチャンピオン!!――サイバー・A・アイアンズ

紙からの変更点は以下。

シンパシーを得た

ドローが5枚までから5枚固定になった

自分の他の水クリーチャーを出した時に「アイアンズ」がブロックされない効果が、常時自軍全体にかかるようになった

レアリティこそSRからVRに降格したものの、かなりの強化を受けています。

順に効果を見ていきましょう。

シンパシー効果は”サイバー”全体のため、現在4種類あるウイルス、クラスター、ロード、コマンドのすべてが対象となります。

ドロー効果持ちで出しやすいカードも多く、「パラダイス・アロマ」などもあることから比較的横展開はしやすい種族群です。

無理に狙うこともありませんが、あって助かる能力だと言えるでしょう。

メインのドロー効果は5枚と破格のモノ。

1ドローが1.5コストに換算されるため、7.5コスト分のアドバンテージを得ながらT・ブレイカーが場に残ることとなります。

仮にシンパシーを使えずに9コストを払ってもコスト論的には十分なほどです。

ドロー枚数はかなりのものなので、うまく狙えば「コスモ・ビュー」の条件を満たすのにも活用できるでしょう。

シンパシーが入れば7コスト程度で出ることもあると想像できるため、殿堂入りした「テクノロジー」のリペアカードとして使うこともできそうです。

強力なドローカードという点ではビッグマナ系統のデッキにも採用を考えることができ、種族デッキに留まらない活躍が期待できます。

三つ目の自軍をアンブロッカブル化する効果も侮れないことは、「キング・レムリア」や「ツヴァイ」で痛感している人も多いでしょう。

現在でも『NEX』の「ピース・ルピア」などの厄介なブロッカーはおり、13弾では『白騎士』によってブロッカーが増加する環境になる可能性があります。

何かと有用に働く場面も多いでしょう。

難点はやはり、盤面に一切干渉ができない点と素のコストの高さです。

コストの重さに関しては紙では専用に近い踏み倒し手段が存在したのですが、今のところは登場に期待できなさそうです。

そのためのシンパシー付与だと考えられるので、これがうまく活きてくれることを願いたいです。

個人的な話をするならば、この「アイアンズ」はSRであるものの再録回数も多い上に効果がドロー止まりで、私がデュエマに復帰した大学時代の友人たちとの共有プールに大量にあったカードでした。

遊戯王をやっていた私には5ドローという効果が強烈に強く見え、幾度となくこのカードを使ったデッキを作った思い出があります。

名前の「・A・」が顔文字に見えるところもまたかわいくて愛用していました。

大幅な強化を伴う実装は本当に嬉しいです。

オロチム

事前評価:7

FT:「我々は、始原の時代に袂を分かち隠れ忍んだ者。」それが、斬隠裏秘伝書の最初の一文だった。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

「斬隠オロチ」というカードが紙には存在しますが、こちらはデュエプレで実装されなかったキーワード能力であるニンジャ・ストライクを持っているため、代替としてこのカードが実装作られたのだと思われます。

名前のオロチムは、「オロチ」の効果元となった「転生プログラム」のムを取ったのか、あるいは斬隠の斬を「霧」としてムと読んだ形でしょうか。

FTも含めて色々と考察できそうですね。

紙の「オロチ」と比較すると、

ニンジャ・ストライクを失った代わりに条件付きトリガーを得た

出るクリーチャーが山上からめくっていって一番最初にめくれたカードからランダムになった

シャッフルが入るようになった

というものなので、結構忠実には再現されていると言えます。

最も率直に使うならば効果の主要なところは”ガチャ”です。

他のクリーチャーを生贄にして大型を出せる可能性があるため、「アカシック・サード」のようにデッキの大型比率を高めた構築が考えられます。

紙では『不滅オロチ』というデッキが存在し、除去耐性を持った「パーフェクト・ギャラクシー」のサイキック・クリーチャー版に「オロチ」の効果を当てて、踏み倒しと覚醒を同時に行うコンボが存在しました。

「不滅ギャラクシー」がこの先実装されるかはわかりませんが、現状でも「パーフェクト・ギャラクシー」などの耐性持ちに使用することで場を減らすことなく踏み倒し効果を使えます。

また、これを逆の発想にしてみると、相手の大型を小型のクリーチャーへと転換させられる可能性があります。

もちろんランダムなので運次第にはなってしまいますが、山札送りというほとんどすべてのクリーチャーに対して有効な除去効果を使えるため、「デルフィン」や「ゼンアク」などの強力な切り札を安全に除去することが可能です。

この点はトリガーを得た時の挙動を考えると、防御として利用できます。

もちろん、「オロチム」の効果で出たカードは召喚酔いするため、単純に殴り手を減らす手段として使うことがでるのがポイントです。

「リアルとデスの大逆転」のクリーチャー版と言えばわかりやすいですかね。

「キング・アルカディアス」以外のロックカードをすり抜けて出て来るので、採用が一般化した時には7マナ以上たまった相手に対しての攻撃の仕方も工夫を求められそうです。

難点はやはり踏み倒しにしてもトリガーで使うにしても運任せとなってしまうところ。

7マナでトリガーを得るのと、7マナの時に手札に持っていればよかったのとでは、やはり大きな差があります。

運任せとなるカードにデッキのスペースを割くのはどうしても避けられがちなので、特別カードパワーが高いわけでもないこのカードはどちらかと言えばロマンよりかと考えられます。

現状のデッキで採用を考えられそうなのは『キリコ』でしょうか。

「キリコ」の効果で出た場合には1体のみ踏み倒しのやり直しが可能で、状況次第で防御にも使えます。

その他では、「ホール」呪文やゴッドカードによってデッキのクリーチャー比率を下げる構築難易度は落ちていくので、うまく形に落とし込めることもあるかもしれません。

「バイケン」などもそうでしたが、直接の実装は避けられながらも形を変えて登場するニンジャ・ストライク持ちのカードには、せっかくなので陽の目を見て欲しいものです。

まとめ

④の白騎士と死神の大量公開が重くのしかかってきて、更新が少し遅れてしまっています。

遅れる分ちゃんとまとめておきたいと思うとなお遅れて…という悪循環が続いてしまっていますね。

どうにか次回で終えられそうなので、あと一頑張りという思いに今はなれています。

この記事にまとめたカードは既存デッキの強化色が強かったので、前回の新テーマのカードたちとは一線を画していますね。

有用なカードが多く、環境にどういった変化が出て来るかは俄然楽しみです。

良ければ次回の⑥もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?