新カード解説④(デュエプレ13弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

13弾の新カードの考察第4弾です。

第3弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

白騎士城ピラー・オブ・フェザー

事前評価:8

紙からの変更点はありません。

白騎士専用のサポートカードで、コスト軽減をしつつパンプとブロッカー付与で展開と防御を両立します。

後者の効果については、2コストの「セイント・キャッスル」が比較対象になりますね。

1コスト上がっただけでパンプ量が2000増加し、コスト軽減まで付くとなると専用サポートの強さが感じられます。

先行して12弾に収録されていた「ウッズ」はこのカードとシナジーを形成します。

ブロッカー付与された自軍が、攻撃してもターン終了時にアンタップして返しのターンの守りに備えられるからです。

実は、紙では「ウッズ」の持つブロッカーを攻撃可能にする効果(ダイヤモンド化)が召喚酔いを無効にするシナジーも持っていました。

そのため、「ピラー」と「ウッズ」があれば白騎士をすべてSAのように扱うことができたのですが…

これは少々手痛い修正だと感じられます。

ただ、それを抜きにしても順調にプレイできた時の恩恵は大きく、文字通り場に要塞のような守りを築くことが可能です。

「ピラー」を採用する場合にはデッキのほとんどが白騎士となるため、『白騎士』デッキが強力であった場合にはメタとして「クリムゾン・メガ・ドラグーン」なども採用検討されてくると考えられます。

白騎士の光器シャルロッテ

事前評価:8

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

↑これ13弾の記事で書くの初めてなので、この頃の紙の有力カードが引っ張られているんだなと感じます。

『白騎士』は単色の宿命かドローソースが貧弱だったので、中継ぎを意識して作られたのでしょう。

裏を返せば、こうしたカードが出たということはサイドカラーを設けない単色のデッキが志向されているのだと考えられます。

自身でも1ドローできるので、最低限アドバンテージは担保できます。

”各ターン”とあるのは、「白騎士ゲート」をトリガーして出した時がしっかり想定されていますね。

同じく1ドローはこなして軽減まで付いた「ヴォイジャー」の存在を考えると、3枚以上引けるように使いたいところです。

パワー2000は貧弱とはいえ、「ピラー」が要塞化されていれば5000となり、そう易々とは除去されないサイズになります。

「ピラー」は軽減が入るとはいえ1コストのみなので、『白騎士』はこのカードを起点にターン1体の展開が基本となっていくと考えられます。

ビートに対しては溜めた手札で「白騎士ゲート」から複数展開することができ、柔軟性のある動きはできそうですね。

『白騎士』を組む場合には基盤を担うカードとして採用されていくでしょう。

ちょっと気になるのは、直後に紹介するドローソースが「ピラー」からマナカーブが繋がってしまう点です。

白騎士の精霊アスティノス

事前評価:9.5

紙では4枚を表向きにしてその中から白騎士を1枚加える効果でした。

めくれる枚数こそ減ったものの、白騎士すべてを加える効果に変わっています。

同じ形式のドローカードには「アクアン」や「アヴァラルド」などの先輩がいましたが、同じ枚数めくって自分自身を回収できるカードはマッドネスの提督を除くと初でしょうか。

ドローソースのリレーが繋がるこの差異は小さくありません。

その上対象はクリーチャー以外にも及ぶため、この後紹介するカードが有用な呪文であることを踏まえてもかなりのドロー期待値が持てるカードです。

「アヴァラルド」がよくヒット率の低さを揶揄されますが、こちらに関しては普通に『白単白騎士』として構築すると2枚以上は平気で、場合によっては3枚もザラに回収するでしょう。

このカードに対して「コメチャ」を撃ってもアドバンテージで優位に立てない可能性があるのは、相手からしたらたまったものではありません。

また、白騎士である上にブロッカーを持つため、「ヘブンズ・ゲート」にも対応します。

ADの『白騎士』では「白騎士ゲート」と「ヘブンズ・ゲート」の2種のトリガーから踏み倒して守りつつ手札補充、中速相手なら召喚も間に合うブロッカーと、多色の「ロード・リエス」すら凌駕し得る性能です。

「ピラー」の軽減によって3→4と繋がるのもポイントですね。

パワーも「デュアル・ザンジバル」で取られず、「ガントラ」を止められるラインで申し分なく、「ピラー」があれば「ガルベリアス・ドラゴン」さえ止める7500になります。

ドローソースが抱えがちな、ドローしてる間に守りが薄くなる問題もブロッカーを持っていることで補完しています。

構築が回収対象に特化した場合、先ほどの「シャルロッテ」の枚数を減らす可能性すらあると考えられほどです。

残念に感じるところが何一つなくて、『白騎士』はこのカードがあっても大丈夫なのか、あるいはこのカードがないとダメなのか、と想像してきてしまいます。

しいて言うと攻撃できないクリーチャーを並べて盤面が埋まりやすくなってしまうことですが、これも進化元にしたり「ウッズ」を使ったりして緩和できるので、難癖にしかなりません。

『白単白騎士』はデザイナーズデッキなので、ほぼ答えに近い構築は開発側も想定しているはずですが…

吉と出るか凶と出るか、不安と楽しみが入り混じります。

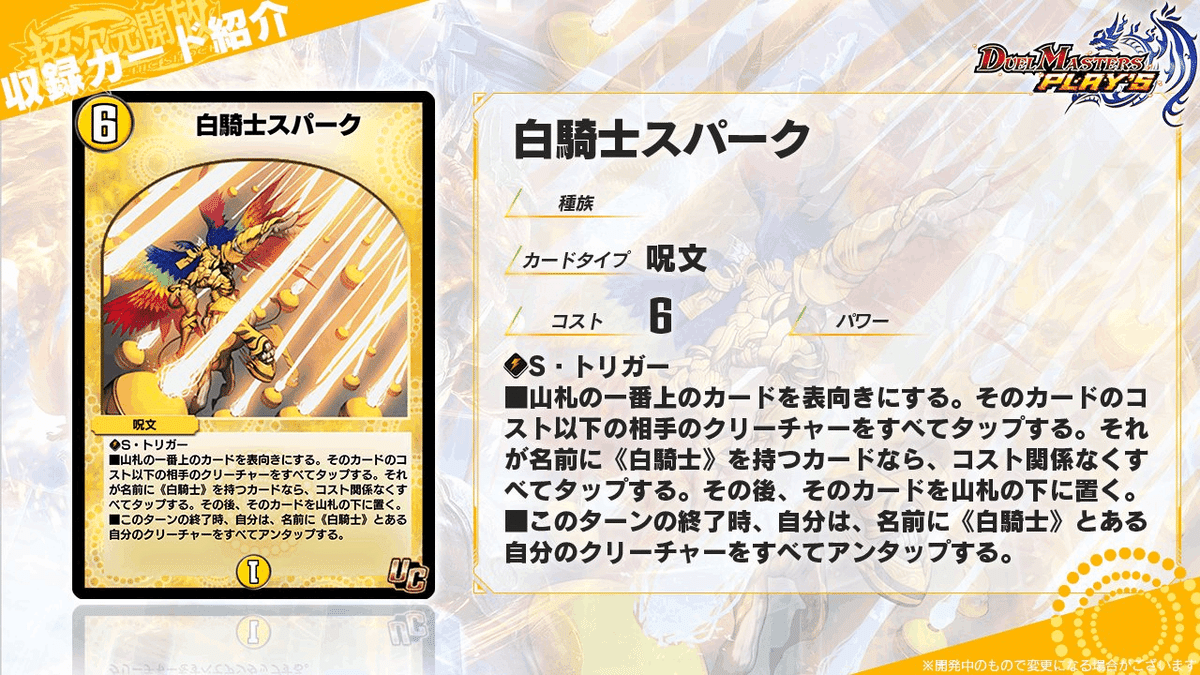

白騎士スパーク

事前評価:8

紙からの変更点は、オールタップに条件が付いた点です。

紙では無条件に全タップができる「ホーリー・スパーク」の完全上位互換でしたが、より先に出るはずの「スーパー・スパーク」すら実装を見送られているところで、「ホーリー・スパーク」を超えるカードを出すわけにもいかなかったのでしょう。

とはいえ、『白騎士』を白単で組むならば白騎士以外のカードはせいぜい「ミルザム」「ヘブンズ・ゲート」(ADのみ)などの2,3種程度になってくると考えられます。

デッキの3/4程度が白騎士なら成功率としては十分ですし、仮にこれらがめくれても高コストなのでほとんどオールタップとして機能します。

白騎士名称のサポートを受けられることから「ホーリー・スパーク」より優先、あるいは併せて「スパーク」5枚以上の体制を作れるでしょう。

自軍のアンタップ効果については、自ターンに手打ちして攻撃しつつ、返しのターンの守りに備えられます。

白単で組む場合には戦術の幅が狭まり、妨害は元よりトリガーケアもできなくなるので、攻防一体となるこの効果は重要でしょう。

何より自軍をブロッカー化する「ピラー」のブレイクを守ることもできます。

白単『白騎士』の弱点を見出すとしたら、このカードと「白騎士ゲート」、そしておそらく採用される「ミルザム」で耐久性を保てるか、と言う点が焦点となってきそうです。

少し注意すべきは、これから登場するサイキック・クリーチャーが性能に対して高めのコストを持っている点です。

7コストのカードが覚醒した時のコストは14になるため、オールタップでなければ効かないということが起こり得ます。

ゴッドにも共通することですが、今後デュエプレでもコストを参照する機会が増えてきそうです。

死神城XENOM

事前評価:7

紙からの変更点は、コストが1下がった点とハンデスがランダムからセルフになった点です。

白騎士の「ピラー」と比べると守りは弱いですが、白騎士と違って死神がある程度このカードに依存しない性質を持っていることから、仮に引けずともさほど苦にならずに済みます。

もちろん順調に3ターン目にプレイできた場合は展開力を上げられる上に、この後触れる5コストの有用な死神に繋ぐことができます。

一度要塞化できればハンデスを行うことができ、最低限の仕事はこなします。

③で紹介した「死神ハンド」と「死神明王XENOM」が墓地の死神枚数を参照するため、むしろ割られるために貼るといったプレイも生まれて来るでしょう。

アドバンテージを見ればこのカードをプレイして1ハンデス、ブレイクされれば1ドローで、3コストで1:2交換です。

強いかどうかは別としても、要塞化されたこのカードを残すも残さないも意味が生じて来るのは面白いですね。

今のデュエプレには関係ないことなので余談となってしまいますが、マッドネスは紙では2種類存在します。

覚醒編の次に登場するエキスパンションのカードですが、この弾から、”相手ターン中に手札から捨てられる時”でなく、”相手の呪文またはクリーチャーの能力によって捨てられる時”という条件が登場しました。

相手ターンでなくともマッドネスとして場に出せるようになったのですが、呪文とクリーチャー以外の能力で捨てられると発動しない点は弱点となってきます。

この「死神城」は城によってハンデスをしているため、このタイプのマッドネスを無効化できるというメリットがあるのです。

まあ、この先実装される際にマッドネス効果が統合される可能性も大いにあるでしょうが…

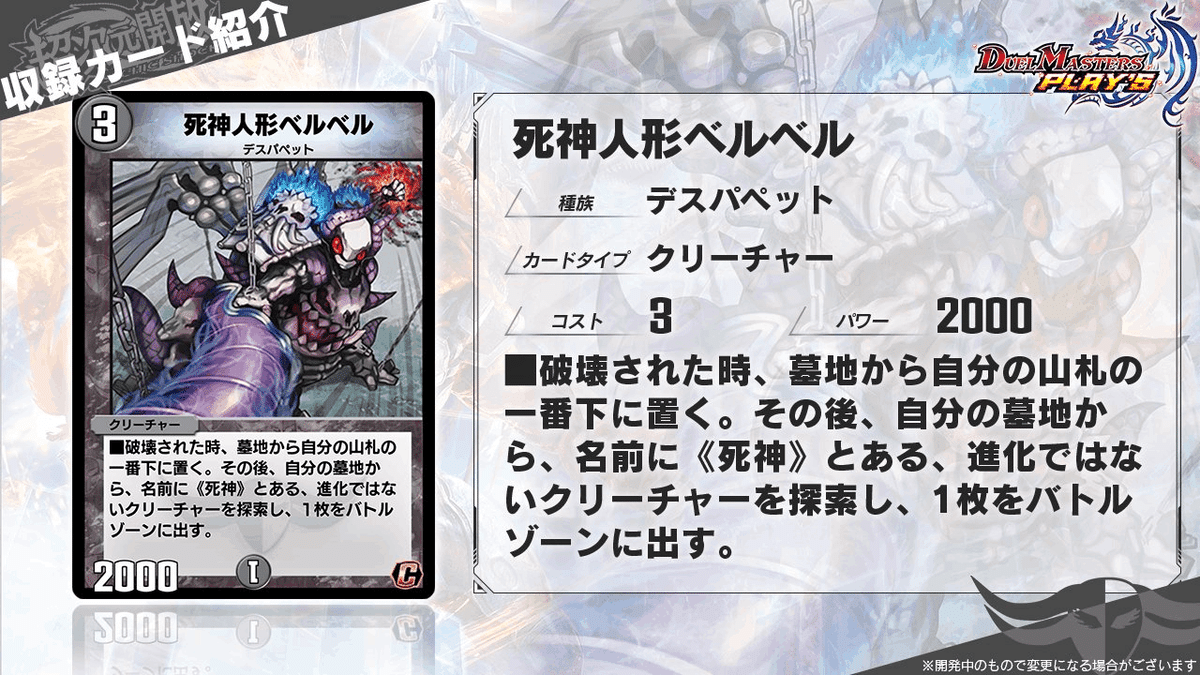

死神人形ベルベル

事前評価:7

紙からの変更点は効果の発動が強制となった点です。

派手な踏み倒し効果にオリジナルカードかと思う人もいるかもしれませんが、ほとんどそのままで紙にも存在するカードです。

イラストはどことなく「ガウル」をコミカルにした感があり、名前もちょっとかわいいです。

これも早期に場に立てると大きなアドバンテージを稼げるので、踏み倒しの候補に挙がってきますね。

マナカーブが繋がるところでは、4コストで「デスライオス」によって能動的に破壊できます。

この動きを考えると、死神の2コストに墓地を肥やすカードが出てきてくれても良さそうです。

サイドカラーを採用するなら「ナスオ」や「エマタイ」が墓地に落としておく候補になってくるでしょう。

このカードを山下に送れる点を見れば、②で紹介した「ランブル」も好相性です。

もっとも、この点は破壊されても墓地に死神を溜められないという点で注意すべき点でもあります。

「ベルベル」は効果自体は優秀なものの、やはり踏み倒すカードとそれを墓地に落とす手段が重要となってきそうです。

踏み倒す対象は「ガウル」や「ヘックスペイン」でも十分とは言えますが、能動的な発動方法の拡充が期待されます。

死神ギガアニマ

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

墓地肥やし効果がついた

効果が自身を出した時にも適用されるようになった

回収がランダムになった

効果がいずれも強制になった

結構な変化が加えられていますね。

特に自身が対象になった変化は大きく、5コストのカードを出して最低限の仕事はこなせるようになっています。

続けて回収をしていくと「グレイブワーム」のような粘り強い動きができますね。

継続的に墓地を肥やしながらアドバンテージが取れるため、「死神城」からもっとも繋げて出したいカードとなりそうです。

注意点は効果が強制かつ、空振りをする際にも発動してしまうところ。

特にゲーム終盤はLOがかかってくるので、不用意な複数展開には注意が必要そうです。

また、「デスマーチ」は最軽量のカードとして高確率で手札に戻ってきますが、「デスマーチ」が場に出た際には回収はできず、墓地が増えるのみです。

これを利用して墓地をどんどん肥やしたり、除去された「デスマーチ」を何度も回収して進化速攻を仕掛けてたりといった戦術も考えられるでしょう。

死神盗掘男

事前評価:8

紙からの変更点は以下。

効果の発動に各ターン1回の制限がついた

引ける枚数が2枚になり、5枚以下の条件がついた

自身の破壊もドロー効果の対象になった

「ギガアニマ」の類似として「グレイブワーム」を挙げましたが、こちらはさながら対象が死神に絞られた「クズトレイン」のようです。

破壊に対して2枚のアドバンテージが付いてくる効果は端的に強力で、自軍全体に耐性を付与できるのとほぼ同義です。

この手のシステムカードにありがちな、大きなリターンに対して自身が隙を持っているということもなく、出してすぐに除去されても基本的に有利交換が取れます。

もちろん破壊の場合は死神が墓地にたまっていくわけでもあるので、見た目以上のアドバンテージをもたらすカードです。

能動的に使うのであればこちらも「デスライオス」が引き合いに出て来るでしょう。

実装されるかはわかりませんが、死神の自壊効果を持つカードには「バラン」もあるので、もし来てくれるなら戦術のバリエーションも増えそうです。

「ギガマニア」と2種のドローソースがあるので、『黒単死神』もある程度回る形になりそうですね。

『白単白騎士』と比べた際には守りと詰めの部分で劣る部分があると感じられるので、そこが残りのカードでどう埋められるかにかかってきそうです。

オリジナルネイチャー

事前評価:3

紙からの変更点は以下。

このカードを使うために使用するマナゾーンのオリジンのマナが2になる効果が、オリジンの数だけコストが減る効果に変わった

これによって最低コストが4から2になった

オリジナルサイクルと呼ばれた、全文明にあるマナのオリジンを2に数えるカードの自然担当です。

コストが下がる以外には準バニラの性能のため、良くて3~4コスト軽減くらいが関の山なこのカードの使い道はさほど多くありません。

ただ、名目コストが高いカードは後々コスト参照をするカードが登場してきた際に利用の道が生まれます。

他にも色々とありますが、まあそれは未来の話か実装スルーそうなところなので今は気に掛ける必要もないでしょう。

2pickでの活躍も難しそうなので、何かしらの使い道が想定されていることを願いたいです。

剛撃妖精ユキハナ

事前評価:8

FT:大地の呪術を操る古の軍勢に苦戦していたジャイアントを救ったのは、スノーフェアリーの祈りの力だった。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

種族を除いて「青銅の鎖鎌」の完全上位互換ですね。

コスト相応のパワーにブースト効果を持ちつつ、ハンデス対策にもなるのはなかなかのスペックの高さです。

「ライフ」→「ユキハナ」とマナカーブは繋がるので、「西南」「サイバゴン」以外の選択肢が生まれることとなります。

『ジャイアント』は既に枠が激戦区なところに「サイバゴン」の探索を濁らせる要因を増やすのは得策ではないですが、十分に枠を競ってくる強さを持ったカードです。

「西南」がある場合には2コスト軽減によって単色がブーストされた際に実質1コストで横に広げることができます。

「ユキムラ」のG0条件達成や、この後紹介する「ジャパン」の覚醒条件にも貢献しやすく、苦手とするハンデスに報いることができることからも差別化した使い方ができるでしょう。

『スノーフェアリー』に採用されるかは未知数ですが、「ピーチ・プリンセス」がある際に4マナから「ユキハナ」→「ブリザード」という流れが可能となります。

これも今までなかった動きかつ、ハンデスされた時効果も含めて1ブーストが出力に影響しやすいデッキなので、面白い活躍を見せることがあるかもしれませんね。

他に採用先を見つけるならば、除去を受けづらいパワーラインかつハンデス対策にも使える点で『キリコ』なども候補となってくるでしょう。

総じて優秀なカードですが、主な採用先となりそうなデッキでは枠の問題に左右されそうです。

超次元フェアリー・ホール

事前評価:9

FT:超次元の力が、自然文明の怒りを覚醒させる!

紙からの変更点はありません。

背景ストーリーの話をすると、覚醒編の冒頭は”覚醒”の力を見つけた「ランブル」をはじめとする闇文明が、平和協定であるフィオナ協定を破り捨て、侵攻を開始するというものでした。

他文明は当初圧倒的な力を持つ闇の勢力に押されるものの、光文明によって覚醒の力が「オリジナル・ハート」の跡に発生した”超次元の穴”によるものだと判明します。

4文明はそれぞれに英雄を募り、この超次元の穴へ向かい、結果として闇の勢力に対抗する覚醒の力を得ました。

FTにはフィオナ協定を無下にされた自然文明の気持ちが見られます。

さて、自然文明の「ホール」です。

サイキック・クリーチャーを出す効果についてくるオマケの1ブーストは極めて腐りづらく、「シャイニー・ホール」はもちろん、空振りも多い「リバイヴ・ホール」よりも汎用性の高い効果です。

登場当初のサイキック・クリーチャーの選択肢では汎用性も控えめですが、後に妨害からリソース確保までこの1枚でこなせるようになります。

画像を貼ってもややこしいので箇条書きにしてみると、以下のような効果を持ったカードが登場予定です。

パワー5000以下除去

ターン終了時にマナから1枚回収

ターンはじめに1ブースト

サイキック・クリーチャーへのバウンス無効化

攻撃時に8コスト以下のクリーチャーを踏み倒し

将来的にこれだけの役割を1枚でこなせるようになると考えると、恐ろしいまでの超次元の汎用性です。

もちろんこれ以外にも有用な選択肢はあり、他「ホール」同様に計5コストになるように複数展開することも可能です。

光・火・水に関しては互換性のある「ホール」がこの後に登場してきますが、自然は専らこのカードが使用され続けます。

将来性という観点で見た際、②で紹介した「リバイヴ」とこのカードが最も長く使用される可能性があると言えるでしょう。

時空の豪腕ジャパン

事前評価:8

FT:聖地フィオナの名を冒涜する行為に、度重なる侵略を耐えてきたジャパニカも覚醒の力に目覚めるのだった。

紙からの変更点は以下。

覚醒前のパワーが2000上がった

覚醒条件が1体減った

覚醒時の、ターン終了時に山札からクリーチャーを1枚手札に加える効果が、7コスト以上を場に出す効果に変わった

先に紹介した「チャクラ」「ランブル」がほとんど調整されていなかった点を踏まえると、このカードにはかなりテコ入れがされましたね。

「ジャパン」は覚醒条件達成の難しさと地味な効果で活躍の場が限られたため、必然と言えば必然です。

順に効果を見ていきましょう。

覚醒前の状態は準バニラの性能ですが、注目すべきはそのパワー。

「フェアリー・ホール」が5コストにもかかわらず、5コストの適性パワーである5000~6000を大きく上回った8000を持ち、1ブーストまで付いてきます。

「NEX」などのW・ブレイカー級を一方的に倒せるパワーである上に「武者」による破壊を逃れるため、中速のビートダウンに対して抑止力として働くことがありそうです。

これだけでものすごく強いとは言えないくらいにはデュエプレもインフレが進んできましたが、とはいえ現状これに肩を並べる同種のカードはなく、コスト論的にも大きく得をしています。

また、種族にはジャイアントを持っています。

5コストで「フェアリー・ホール」+「ジャパン」とした場合、次ターンに「ドルゲ」に綺麗に繋げることが可能です。

場にW・ブレイカーを2体残しつつリソースを稼いでいく動きは強力で、場合によっては『ジャイアント』のテーマデッキにせずとも、この2種のみを採用したデッキを考えることができるでしょう。

実際、紙でも「西南」が露骨に除去の対象とされてしまうことから、4コストの枠を確実にアドバンテージを稼ぐ「スペース・クロウラー」などに譲り、「西南」を介した「ドルゲ」着地を狙わない構築も見られました。

「フェアリー・ホール」が「ジャパン」専用カードというわけでもないことからも、今後この辺りの構築は練り甲斐がでてきそうです。

覚醒条件の他3体は簡単とは言えないものの非常に困難というほどでもありません。

「西南」「ドルゲ」を起点として繋いでいけば、パワーラインも相まって相手側が妨害することはそう簡単ではなくなります。

コントロールに採用する場合でも各種ブロッカーや妨害クリーチャーで自然と満たしているということがあるでしょう。

搦め手としては「ブラッディ・シャドウ」をG0で出す道も考えられますね。

覚醒後は解除持ちの高打点に加えて、強力な踏み倒し効果を持ちます。

7コスト以上の探索となればある程度出すカードを絞ることができ、仮に探索が濁ったとしても十分に強力なカードを出すことが可能です。

『ジャイアント』では「ドルゲ」「ユキムラ」「トルネード・ムーン」あたりが対象となり、続くターンで勝負を決めに行く準備ができます。

しっかり進化カードにも対応していますね。

他にも呪文ロックの「デルフィン」やこの13弾で「クロスNEX」など、出す候補はいくらでもあり、構築に含めることができればゲームを決する力があるでしょう。

全体的に見た際に「フェアリー・ホール」ありきとなることから汎用性が高く、コスト論から見てもパフォーマンスの優れたカードです。

『ジャイアント』は枠の問題を抱えますが、「サイバゴン」による探索を濁らせないクリーチャーかつフィニッシャーになるということで、サブプランとしての運用が十分可能だと考えられます。

まとめ

白騎士と死神を一挙に大量公開するのには少し驚きました。

記事にまとめるのが大変ということもありますが、単純にそれだけ一気にネタを放出して跡が続くのか…という疑問も出て来きます。

リリースは一週間後の3/24(木)くらいになりそうなので、楽しみにしながらあと少しの記事をがんばっていきたいです。

それにしても白騎士と死神、今のところ白騎士は環境進出に十分な力があると感じますが、死神の方はどうでしょうか。

場と手札と墓地のバランスの取り方に難しさを感じられるので、見合った実力はあってほしいものです。

どちらもこれまでのデュエプレのデッキとは性質がことなってきそうなので、その点は楽しみですね。

よければ次回の⑤もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?