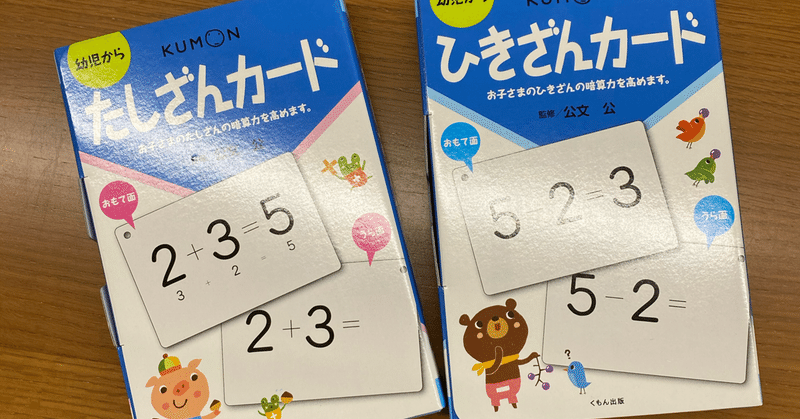

足し算引き算問題

幼児さんや小学一年生くらいに多いのが、足し算の次に引き算を学習して、テストをすると足し算をわすれているということがよく起こります。

あれほど足し算をやったのに、足し算ができなくなっている

その事に気づいた保護者は愕然とします。

あまりのショックで、

うちの子はうまのしかではないか

と悩まれます。

ベテランの先生ですと、様々な技を駆使して、対応されているようです。

私は、足し算引き算問題として、足し算が終わった段階で何点かの提案をします。

① 引き算をやりながら、同じ枚数足し算をやる!

ご家庭のご協力がありそうで、早く進めたいご家庭におすすめ

② 引き算をやりながら、宿題に足し算を混ぜ込むスタイル

こちらは、3回に1回くらい足し算の宿題を学習し、忘れ防止をする。少し進度は遅くなります。

③ 引き算をやりながら、宿題に2枚から5枚足し算をする。

単純に①と同じですが、枚数を少なくして、生徒の負担を減らしながらも、進度も保てます。

④ そのまま引き算のみがんばる!

この場合は引き算終了後に足し算の復習をして、テストをします。

ベテランの先生は引き算飛ばしという技をお持ちで、私も1人の生徒にやったことがありますが、今はどちらかというと教材の順番通り対応しております。

昨日1人の保護者と生徒さんに、足し算引き算問題についてお話をして、宿題をどうするか相談しました。

生徒 宿題にまぜる!

(枚数は増やしたくない)

保護者 引き算と足し算一緒にやったら

生徒 えー

坂本 では足し算2枚やろうか

生徒 えー

保護者 とりあえずやってみよう!

やってみて大変なときは、また相談しよう

とりあえずやってみよう!

宿題を1日2枚追加してお渡ししました。

この話で素晴らしいのは保護者の対応です。

生徒は宿題が増えるのはもちろん嫌ですよね。そもそも、算数の宿題は1日10枚、これ以上増やしたくない!

保護者が、とりあえずやってみて決めようととお話しして下ったおかげでなんとか落ち着きました。

毎日様々なことがおこります。

昨日は幼児の対応スタッフを変更したら、いつもの先生がいいと大泣きした生徒がいました。

そうだよね、いつもの先生だと思ってくるからね。

ごめんね。

と思いました。

いつもはすごーく時間がかかるのに、何故か早く終わり、え!?と思ったり笑

迎えに来てくれたおばあちゃんと喜びました笑

パパが家にいる日はパパが迎えに来てくれることがありますが、みんな嬉しそうです。きっと、優しいパパたちなんだろうなあと思います。

家庭のぬくもりを感じながら、私もまた子供達に寄り添っていきたいと思った昨日でした。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?