3DプリンタでRaspberry Pi用空冷ケースを作った

はじめに

Raspberry Pi を簡易サーバとして様々なテストに使用しているが、それぞれ独立したケースと電源を用いているため、作業デスクの上が散らかってしまい見栄えがあまりよくなかった。

そのため、ひとつの場所に集めて効率的に運用できないか検討をしていた。

一般公開されている3Dプリント用モデルに似たようなものがいくつかあるが、正直、求めているものと違う感があった。

自分の要望をまとめると、下記のようになる。

RaspberryPiを簡単に出し入れすることができる構造をもつ

PoE HATを用いた運用を視野に入れる

ケースファンを装着でき、空冷性能を高めることができる

独立して使うことも、ラックに収めることもできる

欲しいものがないのなら作ればいいじゃない、ということでAutodesk TinkerCADを用いて雑にモデリングを行ってみることにした。

Raspberry Pi 空冷ケース v1.1

雑にモデリングした結果が下記の通りである。

特徴

Raspberry Pi を専用トレイに留め、ケースに差し込む方式

筐体サイズが比較的小型である(高さ88mm、幅80mm)

背面に一般的な80mmx25mmファンを装着できる

サイドパネルは開放型と密閉型を用意

筐体を左右に連結できる

実現化

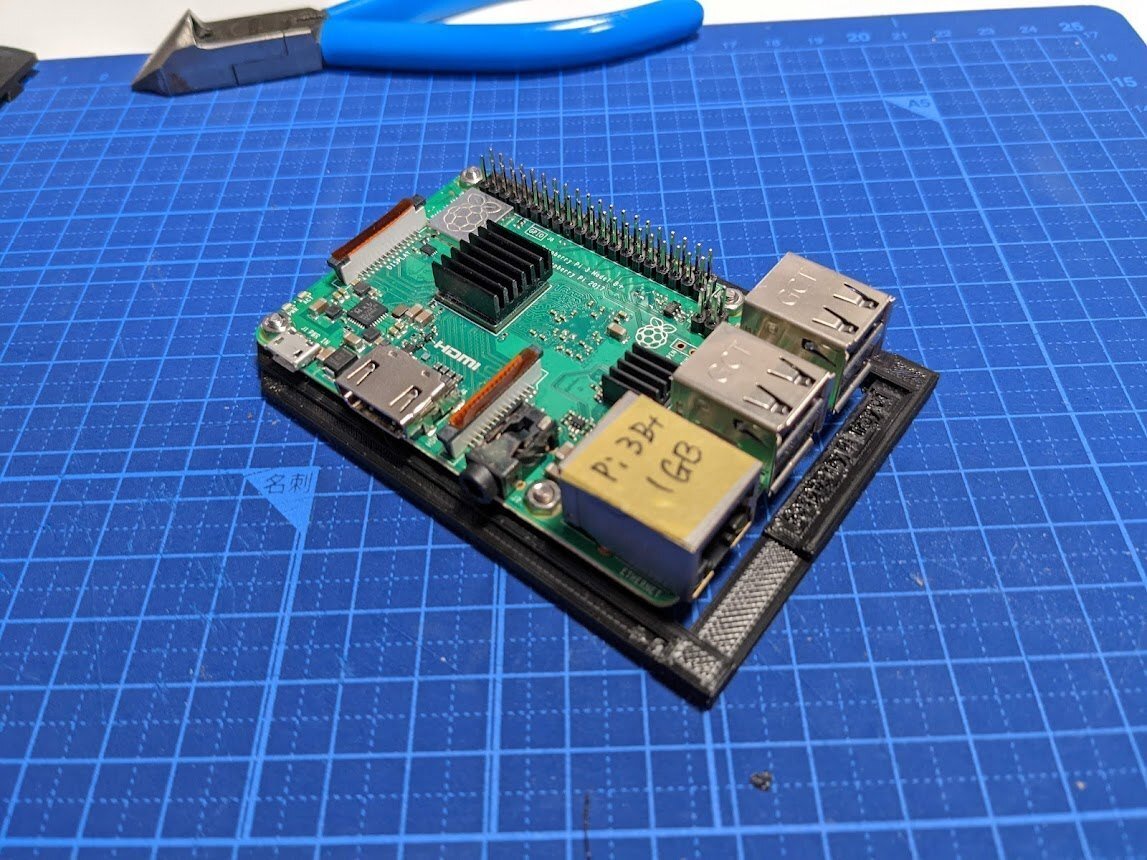

実際に3Dプリンタにて出力し、組立を行った結果は下記の通りである。

おおむね想定通りの仕上がりとなった。

サイドパネルのモデルはそれぞれ独立しており、開放型と閉鎖型を選択できるようになっている。

側面のコネクタ類を使う場合は開放型を、前面のコネクタ類のみでよい場合は密閉型を用いて直線的なエアフローを確保できることを期待している。

空冷性能測定

下記条件にて空冷性能の測定を行った。

室温 13℃

ファンとして「X-FAN RDL8025S」を定格電圧12Vで使用

Raspberry Pi 4B 4GBモデル(ヒートシンクなし)を使用

左右とも、開放型サイドパネルを使用

「stress」コマンドを用いて全CPUコアに負荷をかけ、10秒おきにCPU温度を記録

結果は下記の通りである。

表の横軸は負荷開始からの秒数を表している。縦軸はCPU温度である。

ファン回転なし(赤色):

アイドル温度 42℃程度

負荷かけ始めから約11分後(650秒付近)で最高温度72.5℃に到達

室温との差:アイドルΔ29.0℃、高負荷Δ59.5℃

ファン回転あり(青色):

ファンを回し始めて1分弱(70秒)でアイドル温度 20℃程度に落ち着く

負荷かけ始めから約5分後(310秒付近)で最高温度37.0℃に到達

室温との差:アイドルΔ7.0℃、高負荷Δ24.0℃

室温が低かったため、冷却なしでもサーマルスロットリングが発動するまで発熱はしなかった。

結果:

空冷ファンを用いることで、高い冷却能力を得ることができた。

将来の展望・課題

PoE HAT、PoEスイッチを入手し、PoEにて駆動している状況下での温度変化について測定

EIA19インチラック用の取付部品をモデリングし、強度について評価(サイドパネルと棚の接合部が心配)

同じフォームファクタで2.5インチHDD/SSDを装着できるケースを作製

おわりに

Autodesk TinkerCADは利用無料かつ超絶簡単なのでリアルガチでおすすめ

チュートリアル記事書くかも

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?