松葉沢という地にて (愛川町日記 2015年5月25日より転載)

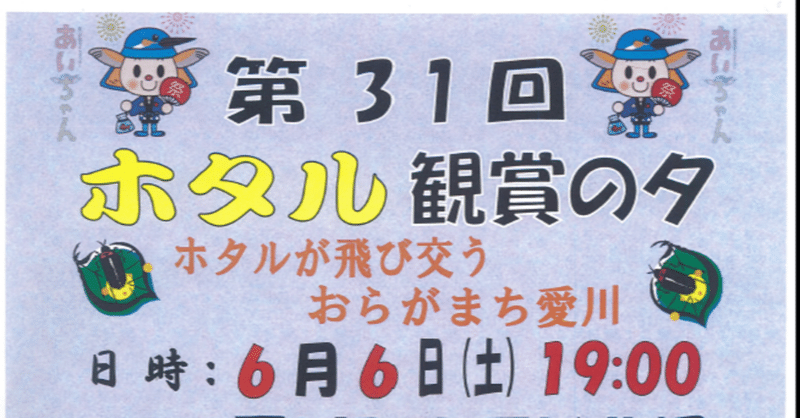

今年もお誘いが来た。

そんな季節なんだと、チラシを眺めながら思う。

1年は早い。

愛川町の蛍といえば、田代も挙げられるが、私はどちらかと言えば何度か取材をしている「松葉沢の蛍」である。

場所はこのあたりだ。

他の蛍の生息地と同じように高度成長期に蛍が激減、近年になって有志たちにより再び蛍が飛び交う沢となった。

沢の名前は「宮沢」という。

かつてはこの辺一帯を「宮沢」と呼んでいたが、馬坂の登り口から半原神社のあたりまでは「松葉沢」と呼ばれるようになった。

「松葉沢」の地名の由来は様々な伝承がある。

この地には「的屋(まとば)」があり、そこから「的場のある沢」から「的場沢」となり「松葉沢」となったという由来が一番有力なようだ。

そういえば、取材でそんな話を聞いたような気がする。

両向側から下って、大きなカーブを描くところあたりに的屋があったそうだ。

「他にも、鉄砲屋や太鼓屋もあって」

取材に答えてくれた男性はそう続けた。

60歳代と思われる男性の小さい頃だからかなり前であろう。

半原神社を中心とした門前町のようなものがこの地域にはあったのかもしれない。

半原神社といえば、八雲祭りという夏祭りも勇壮だ。(毎年7月25日)

かつて、この半原には熱気があった。

半原盆地は、元来米の生産に向かない地形である愛川町において養蚕、製糸・撚糸などの軽工業、宮大工などが盛んとなった。

特に撚糸業では群馬県富岡の機械を模倣して水力を補助動力とした軽工業が盛んとなる。

松葉沢の宮沢沿いもそうであった。撚糸の工場が軒を並べていた。

しかし、「海外や化学繊維に負けてな」

取材を受けていた方はいまだに撚糸をしている。

工場も見せていただいた。リズムカルな音と何とも言えぬレトロさがあり、かつては半原中にこの音が響き渡っていたかと思うと、この町の歴史を忘却の淵にとどめることができる。

半原盆地から中津川を下るように愛川町は発展していく。

1889年4月1日 町村制が施行。今の愛川町のもととなる愛川村は、半原村、田代村が合併して発足。

半原の軽工業は、内陸工業団地の完成により機械工業、住宅地域、流通拠点へと姿を変えて現在に至る。

愛川町のスタート地点は半原にあるといってよい。

かつての愛川町のスタート点は蛍のようなはかなさにある。

戦後の愛川町の開発は西側の半原盆地から東側の中津地域へうつり、半原は忘れ去れてしまったかのようにある。

しかし、半原の場所をもう一度見てみてほしい。

半原が「撚糸」や「宮大工」を擁することができたのは、「立地条件の良さ」である。

江戸時代の地図に合わせると、半原は津久井と接しており、中津川を利用した水運の起点ともなっていた。

輸送や物資の離散性の良さがあり「生糸」や「宮大工」が全国へ運ばれたことにより、今でも名と技術が残っているのだ。

そして、今。

圏央道相模原ICができた津久井と半原は接している。

津久井との境目には韮尾根の「オギノパン」、半原の「服部牧場」「あいかわ公園」がある。

この3つの場所は観光地として多くの人々が来ている。

すこし奥になるが鳥居原苑池にもバイカーが多数いる。

問題は、ここからだ。

半原と津久井の入り口あたりで引き返す人々を、もっと半原まで、愛川町まで呼びこむことが大切なのだ。

半原のまちが再び熱気を取り戻すには、その人々をとらえることができるかにある。

「半原専用の観光パンフレット」をそれらの観光地においてみてはいかがだろうか?

塩川滝(ここがまだ利用できないのが愛川町の悠長さを感じるが)までのルート上の見どころを記載する。

半原から高取山や仏果山へ向かう人も多い。登山関連のお店をそろえてもよい。

大切なのは半原の商店街まで人が行く動線を作り出すことだ。(多少の強引さが必要であるが)

半原は愛川町の西の玄関口である。

圏央道ができたからといって、何もしなくてもその玄関口に人が押し寄せるということはない。

半原を愛川町の入り口としてもう一度整備することが、「愛川町の観光」の入り口になるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?