【登山初心者向け】遭難しない為の準備と行動

こんにちは!山岳ぱくたそカメラマンの一人、クマキチです。去年から長野県松本市で生活を営んでいます。

松本市は日本の岳都と言われるだけあり、山岳ガイド、山岳遭難防止対策協会(略して遭対協)の要員、山小屋スタッフさんなどなど、幾人もの山のプロフェッショナルとお話しする機会が増えました(自分の置かれている環境や趣味が特殊なのもあるのですが…)。そのお話の中で感じたことは、やはり遭難の多さ、行方不明者の多さでしょうか。

登山は最高に楽しく、一度その爽快感を味わったら止められない【スポーツ】であり【趣味】ですが、【危険】を伴う【冒険】でもあります。冒険をする以上、万が一の事態は往々にして発生します。万が一の時に救助を期待し依頼するのは当然ですし、本当に危険が迫っている時はどんどんレスキューに頼るべきだと思いますがその前に、万が一にならない為の行動や、万が一の為の装備やソフト面の工夫を整える必要があります。何も考えず準備もせず、危ない場所へ自ら赴き(おい助けろ!)では、人として最低すぎます。

前置きが長くなりましたが、このnoteでは僕がやっている遭難対策(危険に遭遇しない為の準備、万が一の為の行動、リスク管理、装備などなど)を書いていきます。参考までに読んでいただければ幸いです。

準備

1:天候のチェック

最初から何を当然のこと書いてやがる、なんて思われるかもしれませんが、チェックしないで来る人も、意外なほどに大勢います。すれ違いの挨拶がてら話してみたら、午後から荒れる予報を知らないでこれから稜線へ上がる…なんて人もしばしば…

山の天気は普通の天気予報が全く当てになりません。普通の天気予報で晴れマークでも、山域によっては大雨だったり快晴だったり、時には山脈を一つ隔てるだけでかなりの差がでます。そんな分かりずらい山の天気を予報してくれる「ヤマテン」というサービスがあります。

月額¥300で、二日後までの山域毎の詳細な気象予報、温度、風速、時間帯による変化、気を付けるべき気象現象などを教えてくれます。勿論たまに外しますが、的中率は高いです。気象の勉強が面倒な僕みたいなズボラ人間にはもってこいのサービスです。

ヤマテンや気象庁の週間予報で大まかな天気の変化を読み、危険のある時に危険が大きい場所へは行かないようにします。例えば(雨の日に滑りやすい岩稜や増水の危険がある沢道での行動を計画しない)であったり(雷雲が発達する可能性が高いので、午後は稜線の移動をしないように計画を立てる)ですね。これだけでも、遭難リスクをかなり減らす事が出来ます。

2:ルートの下調べ

僕は計画を立てる段階で、必ず昭文社の「山と高原地図」を読み込みます。

読み込んだ上で、行こうとしている場所に何があるのか、どんな危険が有るのか、コースタイム(行動時間)がどれくらい掛かるのかを把握し、ネットで危険がある場所の写真を見たりもしています。ここで注意して頂きたいのが、ヤマレコなどで公開されている他人のコースタイムを鵜呑みにする事。体力は人それぞれです。普段からスポーツをしている人と全くしていない人では、歩くペースはかなり違いますよね。

コースタイムの基準としては、上記の「山と高原地図」が丁度いい塩梅だと思います。僕はこの「山と高原地図」が設定しているコースタイムよりも早く歩く事が出来ますが、それでも休憩する時間を考えて、1,2倍増しぐらいでコースタイムを計算しています。そうする事により計画全体にゆとりができ(ちょっと遅れたけど、まだ全然大丈夫だねー)と、まったりした気持ちで登山に臨むことが出来ます。

計画段階でギチギチに予定を組んでしまうと、気持ちに焦りが生まれます。(早く歩かないと…)なんて考えながら歩くと、文字通り足元をすくわれてしまいます。登山中の焦りは、遭難に直結します。

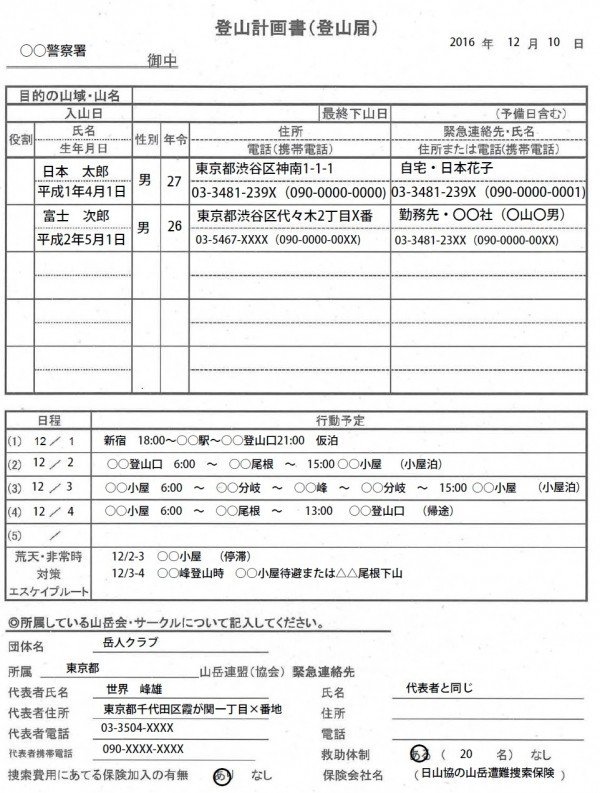

3:携帯から登山届

登山届、絶対に必要なものです。これが無いと、どこの山域に入ったのかも分らず、そもそも登山に来ていたのかすら分かりません。これを出さなかったが故に未だ見つからず、何年も何十年も山中に取り残されている方々は、本当に数え切れないほどいらっしゃいます。

しかし朝早いなか、まだ暗い入山口で書くのは正直面倒くさいですし、どマイナーな入山口だと、そもそも登山届のポストが無かったりもします。

そんな時に便利なのがネットで登山届を出せるサービス「コンパス」です

全国の警察、自治体と連携しており、ネットから(スマホからでも)正規の登山届を出すことが出来ます。家族のメールアドレスや電話番号を登録し、下山通知を出さなかったら3~9時間(設定で変更可)で自動的に家族へ下山していない旨の連絡を飛ばしてくれます。そこから家族が「コンパス」に書かれた内容をもとに警察へ通報する流れになりますが、今までの紙の登山届よりも圧倒的なスピードで捜索体制へと移行できます。

入山の数日前からでも書くことが出来るため、コーヒーを飲みながら家でゆっくりと登山届を書けます。

4:非常用装備のチェック

主にバッテリー(ヘッドランプ、モバイルバッテリー、ココヘリ端末など)のチェックや外観に異常が無いかのチェック、使った消耗品の補充などを忘れないようにしています。出発前に行うことで、忘れ物を極力無くすことが出来ます。

持っていく非常用装備に関して大まかに書くと、僕は自分+もう1人を助けられるように装備を組んでいます。いつ自分が遭難者に遭遇しても、救助隊に引き継ぐまで助けられるように、若しくは救助を呼びに行く間、体力と体温を維持してもらう為に、ですね。なのでツェルト(簡易テント)とアルミシートは必ずセットで持っていきます。もちろん、使いこなせないのでは全く意味がありません。なので年に一度は、比較的安全な場所で非常用装備だけで寝てみたりしています。

それと、音と光を出せるものを必ず持ちます。つまり笛と予備ライト、そしてライターとマッチですね。声はすぐに枯れますが、笛は生きている限り吹き続ける事ができ、音もはるか遠くまで届きます。予備ライトのストロボを点灯しておけば、深い森の中でも空の上から発見してもらえる率が飛躍的に上がります。もっと言うなら、焚き火を起こせば体温も保持できる上、遠くから見てもすぐに発見できます。火を起こせる道具を持つ事は大切です、本当に。僕は火を起こす道具、つまりバーナーとライター、そしてマッチの三点を、どんな山でも必ず持っていきます。

さあ、これで準備は完了です。さっそく山に行きましょう。

山行中の危険を回避する行動

1:悪天候に遭遇したら即座に撤退、若しくは停滞

天気予報をチェックしていても、山の天候は時に急変します。急速に発達した雷雲に呑まれるのがその代表例でしょうか、僕も一回だけ経験があります。そんな危険な状態に陥った時は即座に行動を中止して下山、もしくは安全な場所で停滞しましょう。

また何を当たり前の事を…と思われるかもしれませんが、意外とそれが出来ないのが人情というもの。(遠くから来ている)、(一年前から計画していた縦走だから…)なんて思いがちですよね。でも、命より大事なものはありません。生きてればまた次回の機会があります。山の機嫌が悪いときは、大人しく下山して麓の温泉に浸かるか、道中の山小屋でゆっくりコーヒーでも飲みましょう。ぶっちゃけ悪天の中で歩いても何も楽しくないですし。

2:チーム(パーティー)を組む

ここでも当たり前のことを書きますが、やはり1人よりも2人、2人よりも3人の方が万が一の時の対処力は上がります。3人いれば、1人が怪我をしてしまっても、何とか自力下山できる可能性はありますが、単独行の場合そうは行きません。同じ程度の怪我でも、時間と場所が悪ければそのまま遭難、最悪の場合は、死亡する事もありえます。僕は単独行が大好きですが、やはり覚悟を決めて、常に最悪の事を考え色々な準備をしてから山に挑みます。それだけ、単独行はリスキーなのです。とは言うものの、単独行は単独行で非常に楽しいため、僕は一人で登る事の方が多いです。

しかし、ここで勘違いしてほしくないのが、初心者だけで人数を集めていく場合。この場合は、逆に人数=リスクになります。初心者が数人集まって意気が上がり、状況が悪くても同調圧力と正常性バイアス(ノリと勢いとも言う)に騙されて死地に突っ込んでしまった例は、登山に限らず枚挙にいとまがありません。

近くの低山ならともかく、初心者の方が難しいルートを行く場合は、必ず経験者と同行しましょう。

3:【足跡】を残す、携帯の電波状況を確認する

行方不明になる方の多くが長期縦走中で数日後に下山予定を過ぎても下山してこないので遭難が発覚、というパターンが多いように見受けられます。こうなると見つけるのは至難の業ですし、見つかっても既に手遅れ…なんて事も。要するに、捜索範囲が大きすぎるのです。山に入ったら、あらかじめ設定したチェックポイント毎に家族に連絡したり、SNSに投稿するなどして足跡を残しましょう。

もっと言えば、チェックポイント毎に電波状況も確認しておくと、電波がある場所、ない場所を知ることが出来ますし、万が一の時に遭難者に遭遇して救助を呼ぶ際にも、自身が遭難した時にも、その情報が役立ちます。僕は30分に1回は必ず電波状況を確認するようにしています。

現在、登山者の家族がGPSで位置情報を把握できるYAMAPの「みまもり機能」というサービスや、GPS発信機をレンタルしてくれる「ココヘリ」というサービスもあり、【足跡】は残しやすくなっています。

4:スマホGPSを活用する

(ナビゲーションしてくれるGPSは欲しいけど、ちゃんとしたのは高いし…)なんて方に朗報です。お手元のスマホがそのままGPS端末の代わりになります。アプリと地図データをダウンロードしてGPS機能をONにしておくだけで、現在地を地図上に反映させることが出来ます。

登山で使うGPSアプリの代表的なものとしては、「YAMAP」と「山と高原地図」があります。「YAMAP」は無料で使えますが、詳細なデータはありません。「山と高原地図」は有料にはなりますが、紙版の「山と高原地図」と変わらないものをスマホに入れられますし、その地図上に現在地を表示してくれます。(ただし、紙の地図に付属している冊子はついてきません)

これらのアプリは、機内モードにしていても現在地の更新をし続けてくれます。なのでバッテリーを温存しながらの運用も簡単にできます。

スマホGPSは非常に便利なのでジャンジャン使ってほしいですが、注意点がひとつ。結局はスマホなので、電池切れを起こしたり故障したら何もできません。必ず予備として紙の地図を持っていきましょう。

5:自分が許容できるリスクを設定しておく

登山は常に一定のリスクが付きまといます。高尾山でも、金剛山でも、富士山でもです。しかし、それを言ってしまうと日常生活自体がリスク塗れ、という極論に行きつきます。そうなっては何も出来ません、家から出る事も危険が危ないです。特に最近は歩道を歩いていても油断できないご時世ですしね。

なので僕は山行の前に、許容できるリスクをあらかじめ設定しておきます。要するに、計画段階でリスクを探し、どれ位の状況なら安全に行けるかを考え、現地の天候の変化や体調の変化で許容出来ないリスクになった時点で、即座に計画を中止して安全な方向へ向かいます、つまり下山ですね。

例えば「危険な岩稜帯を通過する際に雨に降られそう」=「許容出来ないリスクなので山行中止」。「広い稜線を通過する際に雨に降られそう」=「その後の天候の変化にもよるが、許容範囲内のリスクなので山行継続」といった感じです。

一言で纏めると、「自分が少しでも命に係わる危険を感じたら絶対に先へは行かない」ということになります。ただし「正常性バイアス」に陥らないように、常に客観的な目線で自分の状態と気象の変化を判断する必要があります。

6:正常性バイアスに騙されるな

「正常性バイアス」とはなんぞや、と思うかもしれません。一言でいうなら「自分は大丈夫、死ぬわけない、なんとかなる」と、なんの根拠もなく思い込んでしまう心理現象です。

(人間は自分の見たい物しか見ない)とは古代ローマの偉い人が言った名言だそうですが、まさに正常性バイアスの核心をついています。登山に限らず、災害現場には、常に付いて回る言葉です。自分が死ぬわけが無いと思い込み、危険な予兆や現象を無視し、自ら死地に飛び込んでしまうのです。傍から見れば、なんて馬鹿な事を、自殺行為だと思うかもしれません。しかし、当人は死ぬ気など全くなく、目の前にある危険にさえ気が付いていない事が多いそうです。

正常性バイアスに陥らない為には、客観的な情報判断と、諸々の下調べ、さらには練りに練った計画をあっさり放棄する大胆さと臆病さが必要になります。

非常用装備一覧

僕は非常用装備を【エイドキット】と【ツール類】に分割しています。【エイドキット】の方はツェルト(簡易テント)と一緒にザックの奥底に、【ツール類】はすぐに出せる雨蓋にしまっています。内容物を細かく書き出してみましょう。

【ツール類】 1:ナイフ 2:ヘッドライト 3:予備ライト 4:マッチ 5:笛 6:ダクトテープ 7:アルミシート 8:細引き(2㎜ロープを15m分) 9:ココヘリ端末 10:コンパス

笛はザックの肩ベルトに括り付けている事が多いですね。他はツェルト以外、ジップロックに一纏めにして雨蓋に突っ込んでいます。

【エイドキット】1:テーピング 2:包帯×2 3:三角巾×2 4:止血パッド 5:ハイドロコロイド包帯(キズパワーパッドと同じ素材) 6:サムスプリント(携帯用添え木) 7:薬品類(風邪薬、胃腸薬、ワセリン) 8:ハサミ 9:ポイズンリムーバー 10:ゴム手袋×2 11:お手拭き×5 12:ジップロック小×2

⑥のサムスプリントは流石に救急袋には入らない為、救急袋とツェルトと一緒にザックの一番下に詰め込んでいます。「追記、サムスプリントはぶっちゃけ非常に邪魔くさいです、嵩張るし。しかし、捻挫や骨折した事を想定して色々と試してみましたが、これ無しでちゃんとした処置は難しいと判断して装備に加えました。色々な方の遭難体験記を見ても、(折れた手足がブラブラするのが本当に辛かった)と書かれています。」

⑩のゴム手袋は、大けがをした被救助者の応急処置をする時に感染症を防ぐ為の物です。幸いにして、未だに遭遇してはいませんが。

これらの装備は陸上自衛隊とWFA(ウィルダネス・ファースト・エイド)で学んだ事や、自ら体験した怪我や訓練で得た教訓を元に、装備に落とし込んでいます。

まとめ

登山はとても楽しいですし、一生続けられる健康的な趣味だと思っています。しかし、死に至る危険が潜んでいるのもまた事実。行く場所に応じて、それ相応の準備は必要になります。僕は単独行を好んでしていますが、そのリスクを承知の上で様々な対策をして山に挑みます。それでも、まだまだ甘い、足りないと思っているぐらいです。

僕は、山と自然が大好きです。ですが、そこで死にたいとまでは思いません、死ぬなら家族の元で安らかに死にたいのです。それは皆様も同様だと思います。僕は山好きの人が山で亡くなると、毎回とても悲しい気持ちになります。もしかしたら山ですれ違い、お話した人ではなかったか、と。

山岳遭難はどうしても発生してしまうものですが、それでも、ある程度の事故はあらかじめの対策で回避できると確信しています。

そんなこんなで、少しでも山岳遭難を減らせればと思い、長々と駄文を書いてみました。皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。

クマキチ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?