独纂三吟歌仙 映画の中の夏レストア版、動画サイト公開の巻 摩衆楼蘭feat.くま茶(自解付)

自解(著者自身による解説)

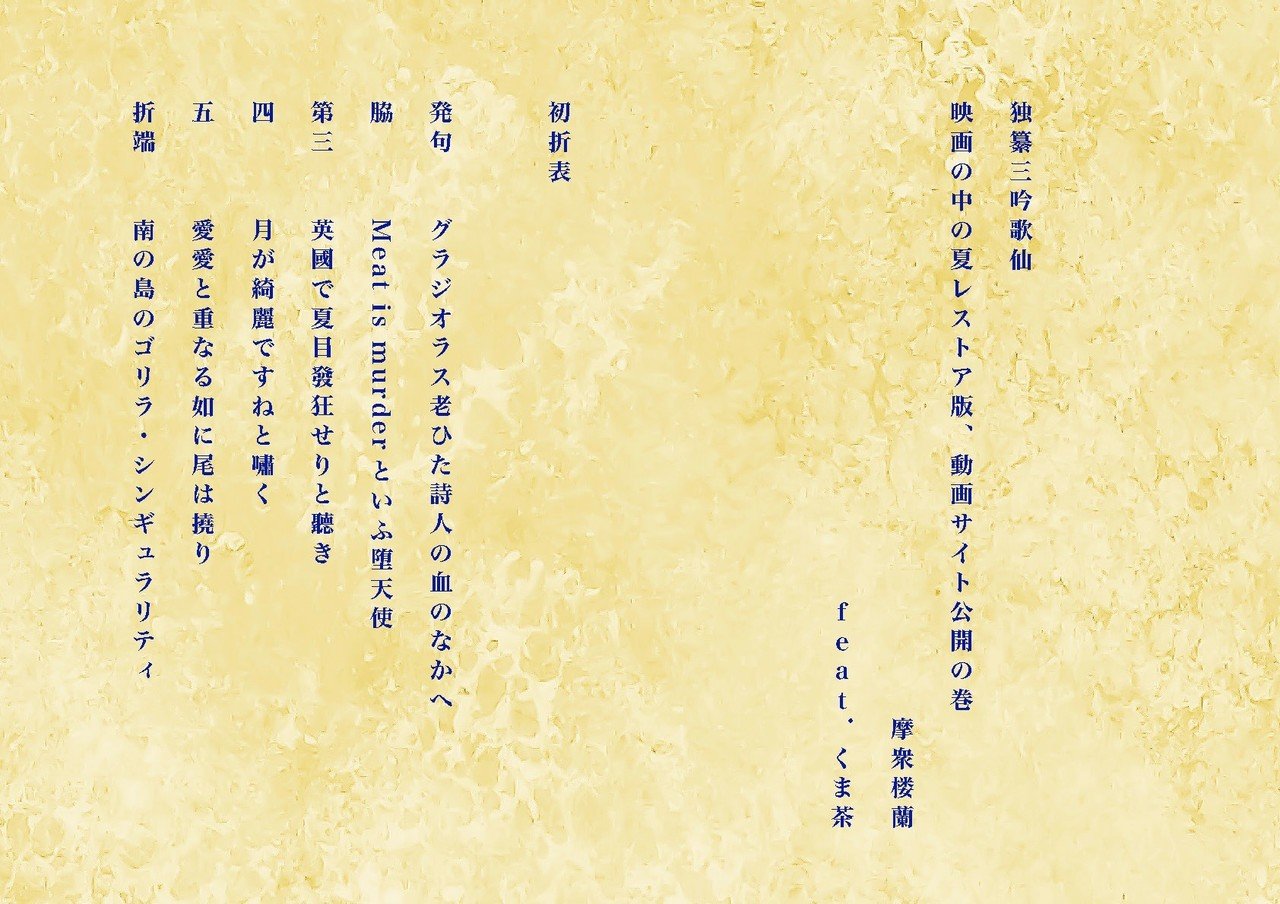

初折表

発句 グラジオラス老ひた詩人の血のなかへ

これは今年の夏に行われた『映画のなかの夏の巻』という連句の一座で、客人に招かれた西崎憲さんに向けて僕が贈った短句「グラジオラスの血は継がれゆき」をバージョンアップしたものです。今年の春に西崎さんはツイッターで緊急事態翻訳詩集というツイートを行い、イギリスのロックバンドThe Smithsの歌詞を紹介しました。このバンドのボーカルMorrisseyはグラジオラスの花が似合う青年でした。この永遠の若さとも言えるイメージは西崎さんにも似合うだろう。そう思いながら詠んだ句です。

脇 “Meat is murder”といふ堕天使

これは前句のThe Smithsのイメージから、彼等のアルバムMeat Is Murderのタイトルを連想して、連句の付けの概念を応用して言葉を対比させてみました。老詩人の身体に張り巡らされた血管にはグラジオラスのエッセンスが流れているという詩的なイメージが、次の句で“Meat is murder”(食肉は虐殺だ)という過激なメッセージに切り換わることで、ロマンティックなイメージがズタズタに切り裂かれるインパクトを感じることでしょう。

第三 英國で夏目發狂せりと聽き

前句前々句とThe Smithsのイメージが続いたので、彼等の出身地のイギリスの国名から意外な連想を試みて、夏目漱石がイギリス留学時代に神経衰弱に陥ったことを句にしました。連句で言うところの転じの技法を用いています。

四 月が綺麗ですねと嘯く

夏目漱石から更に連想を飛躍させて、漱石が言ったと謂われるI love you.の和訳を使い、更にシニカルに転じてみました。

五 愛愛と重なる如に尾は撓り

前句のI love you.を何度も口ずさむといつの間にか、愛、愛、と愛を何度も呟いている自分に気づきます。愛、愛、アイアイ、お猿さ~んだよ~。こんな言葉遊びを五句目にしました。

折端 南の島のゴリラ・シンギュラリティ

前句からアイアイおさるさんの歌を歌っていると、歌詞に出てくる南の島で~から、そう言えば南の島には巨大なゴリラがいたな、となり、折端の六句目にしてみました。人形アニメから着ぐるみを経てCGに進化するゴリラの王をシンギュラリティという言葉で讃えてみました。

連句は三十六句で構成する歌仙(かせん)というスタイルがポピュラーになっています。歌仙は初折(はつおり)と名残(なごり)という二部構成になっていて、更に初折は表と称する六句と裏と称する十二句、名残は表十二句裏六句に分かれます。少しややこしいですが、このような式目(しきもく)というルールに沿うのが本来の連句だと捉えてください。今回の連句は式目に囚われず自由にやっているところもあります。

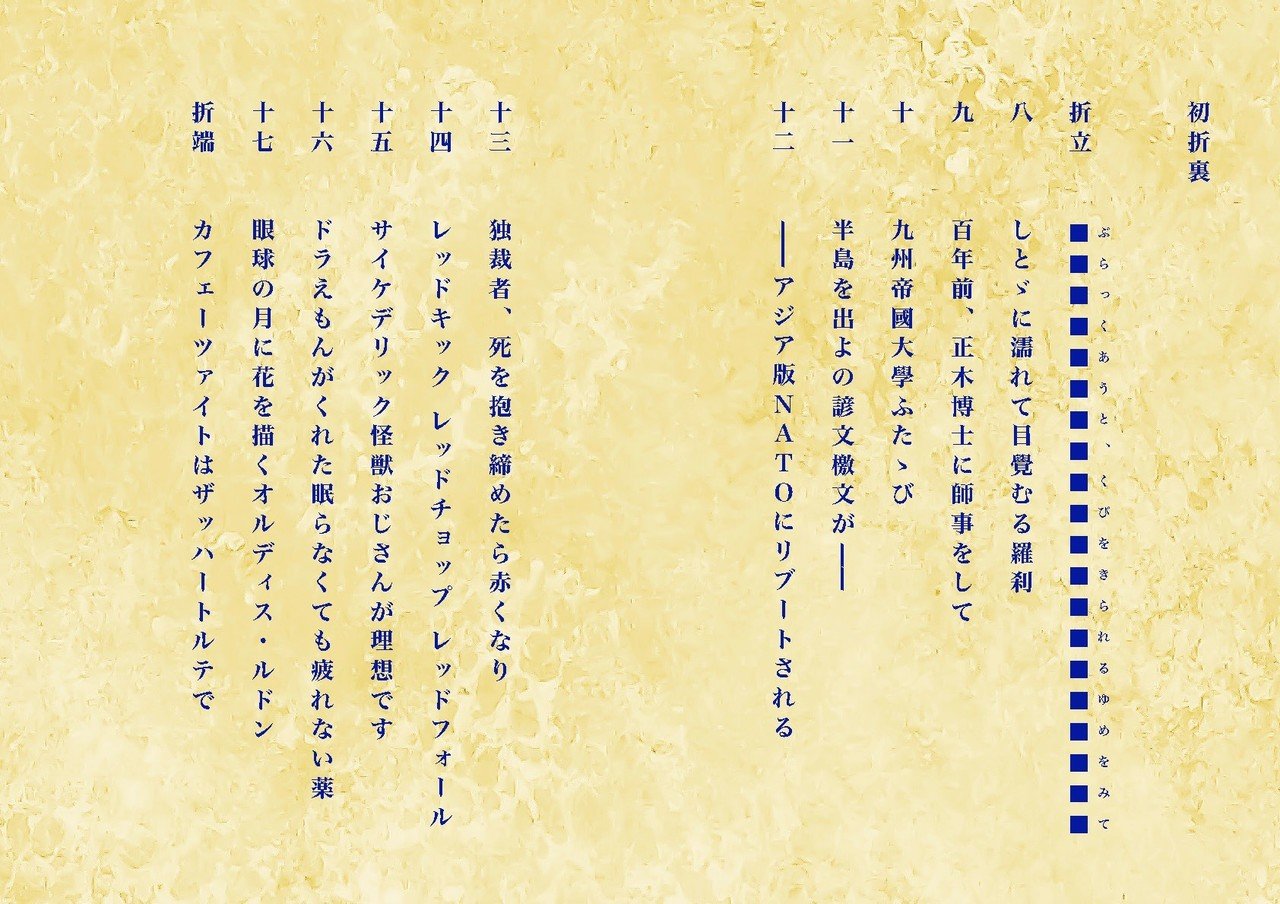

初折裏

折立 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(ぶらっくあうと、くびをきられたゆめをみて)

実際は■の文字が連打されてルビで(ぶらっくあうと、くびをきられたゆめをみて)が入っています。これは羊我堂さんという連衆の方が得意とする実験的なスタイルで、その方をリスペクトして詠んでみました。前句でシンギュラリティという尤もらしいことを言ったのをきっかけにして画面暗転、強引に次のシーンに切り換わる映画的な演出だと捉えてください。

八 しとゞに濡れて目覺むる羅刹

前句でブラックアウトしたのは実は夢で、現実世界では夢から目覚めた者が悪夢を見たあとのように汗びっしょりで飛び起きます。しかもその者の名は羅刹というインド神話で人を喰うと恐れられていた鬼神。新たな物語が始まる予感を抱かせる句です。

九 百年前、正木博士に師事をして

正木博士とは夢野久作『ドグラ・マグラ』に登場した精神科医の正木敬之氏を指します。前句の羅刹とは実は『ドグラ・マグラ』に登場した呉一郎君だったのかもしれません。九相図の絵巻物を盗み見ておぞましい記憶が甦ったのかもしれません。

十 九州帝國大學ふたゝび

前句の正木博士は九州帝国大学精神病科に勤めていました。そこで狂人の解放治療という実験を試みていました。ふたゝびと言うからには悪夢が再現された可能性を仄めかしているのでしょう。

十一 半島を出よの諺文檄文が――

前句の九州から福岡ドームを高麗遠征軍が占拠する村上龍の小説『半島を出よ』を連想しました。諺文檄文、即ちハングルで書かれた過激なビラが宙を舞うイメージが補完されています。

十二 ――アジア版NATOにリブートされる

ちょうどこの頃、安倍首相が辞任を表明して自民党総裁選が慌ただしく行われていました。立候補した石破茂氏がアジア版NATOに言及したのを僕は不思議な面持ちで聞き入ったものです。安全圏内で詠む詩歌にリアルの不穏な空気が付き纏う。そのことをヒップホップのフックのように詠んだ句です。

十三 独裁者、死を抱き締めたら赤くなり

前句前々句からシンプルに独裁者という言葉を連想しました。それは前句の石破茂氏なのか前々句で仄めかされる金正日氏か今なら金正恩氏金与正氏になるのかはわかりませんが、それが誰であろうとも、死と対峙したら赤みを帯びる。その赤は何を意味しているのか。そのような色々な意味合いに取れる詩を詠んだつもりです。

十四 レッドキック レッドチョップ レッドフォール

独裁者、赤という言葉が続くと、恐らくブンゲイファイトクラブのオープンマイクで北野勇作さんのウルトラファイト!ににやりとした人なら、赤い~赤い赤い~あいつ~という歌を口ずさむに違いありません。大昔、おはよう!こどもショーというテレビ番組があり、そこでインスタントウルトラマンのような五分間だけで怪獣を倒す謎のヒーローが登場しました。レッドマンと言います。この句は独裁者の赤という言葉をストレートな恐怖として捉えず、サブカル風味のある諧謔精神で転じたものです。

十五 サイケデリック怪獣おじさんが理想です

前句のおはよう!こどもショーのレッドマンでは、レッドマンのドラマが始まる前に、今日のレッドマンの活躍を解説する淀川長治氏や水野晴郎氏のような解説者が登場しました。その名を怪獣おじさんと言います。朝戸鉄也さんが演じていて、長髪ひげ面で原色の派手なファッションは当時流行したヒッピーフーテンそのもの。そんな怪獣おじさんをテレビで見た幼い僕は、怖がりながらも、何故か心の奥にずっと残る存在として認識していたのです。

十六 ドラえもんがくれた眠らなくても疲れない薬

前句のサイケデリックという言葉から知る人ぞ知るドラえもんの薬を連想しました。確かドラえもんが未来に帰る話で、帰る前夜にのび太くんと思い残すことなくいっぱいお話するために、この薬を出した記憶があります。やばそうな薬でもドラえもんというメタファーが介在すると無性にファンタジーっぽくなるのが、今の時代の感性なのでしょうね。

十七 眼球の月に花を描くオルディス・ルドン

サイケデリック、ドラえもんの薬と連想が続き、幻想画家のオルディス・ルドンの絵画のイメージへと連想は変異する。実際に眼球に花を添えた絵は存在せず、強いて言えば『起源 II. おそらく花の中に最初の視覚が試みられた』という作品が近いイメージだ。実は高校生の頃の僕は美術部に所属して、無性にルドンの目玉の絵を模写したことがあり、更に目玉を自分なりにリミックスして巨大な目玉の月に照らされる黒い花の絵を描いたことがある。この記憶が作句に結び付いた。

折端 カフェーツァイトはザッハートルテで

初折折端の最後の句は、ルドンを含む十九世紀象徴主義絵画を退廃芸術として批判したナチス・ドイツについて詠んでいる。「カフェーツァイトはザッハートルテで」という文章は僕が書いた小説の台詞で、その小説には哲学者のフリードリヒ・ニーチェが昏倒した後の生活が描かれている。妹のエリーザベト・ニーチェが兄の介護を務める。兄は口が利けない状態だが、妹はお茶の時間(カフェーツァイト)にしようと言い、新しい菓子のザッハートルテを手に入れたのと言い添えると、寡黙な兄の表情が微かに弛む。それだけの描写だが、後にナチスに関わるエリーザベトのことを鑑みて、この描写にナチス以前の純粋性が見出だせたらいいと思っている。

名残表

折立 ねーねーねー、どーしておなかがすくのかな?

二十 嗚呼、縫い包みの熊が喋ってゐる

二十一 くまちゃん、ほんとにしゃべってるとおもう?

二十二 童子は無垢で在り乍ら忘却の二面性を併せ持つ

二十三 どうじは、どうじない

二十四 ……これ、連句になってないよ……

二十五 れんくってなあに?

二十六 話が噛み合わなくとも絶妙に繋がるのが連句だ

二十七 かぷっ!

二十八 違う!其の噛むでは無い!

二十九 かむかむえぶりぼでー?

折端 それってアイブラユーの世界だね。いいね♡️

後半の名残表に入ると、見ての通りに、連句ではなくなり単なる会話になっています。前半の初折は摩衆と楼蘭の二人による連句ですが、後半はくま茶というお喋りするテディベアが参加して三人(二人と一匹)で連句しています。ひらがなの句がくま茶です。

尚、くま茶は実際に僕が彼女から貰った手作りのテディベアがモデルになっています。更に余談になりますが、摩衆、楼蘭、くま茶の出会いと関係性について、ブンゲイファイトクラブ2決勝戦用に準備した私小説的な自由詩に記しています。機会があれば公開したいですね。

話を戻しますが、くま茶が登場してから、完全に連句のセオリーが崩壊しています。これを出鱈目と捉えて批判するのも、くま茶かわいいと喜ぶのも、読者の皆様の自由です。そして特に説明する必要もないことですが、くま茶が喋り出してから、その場のノリで一気に即興演奏のように文章を書いています。かぷっ!なんて本当にノリで書いてますからね。変なことを言うと僕の頭の中にくま脳という機能があって、くまちゃんのことを書くと自然にすらすらと書けちゃうんです。……ちょっとだけ真面目に解説すると、「童子は無垢で在り乍ら忘却の二面性を併せ持つ」はフリードリヒ・ニーチェの箴言からの引用です。それをくま脳で「どうじは、どうじない」と返しちゃうんです。ちょっと親父ギャグだけど。あと前半の初折は連想力を飛躍させた大胆な連句を試みたけど、後半の名残は意識的に前半とは違うことをやってギャップ萌えを狙っています。わかる人ならわかる喩えだと、メタリカのマスター・オブ・パペッツが中間部でクラシック音楽的な美しいギターソロに変わったり、フロム・ダスク・ティル・ドーンという映画の前半がクライムアクション、後半がバンパイア物ホラーに変化するのと同じ感覚です。

名残裏

折立 俳諧の式目、信用し難しといふ芭蕉

名残裏から初折の時と同じように真面目路線に戻ります。まずは楼蘭が古風な言い回しで、名残表のはちゃめちゃ感覚を、松尾芭蕉が言った式目は信用し難いという言葉を引用することで、はちゃめちゃを擁護します。俳諧とは今で言う連句のことで、式目がルールを指します。

三十二 文豪ストレイドッグス的な換骨奪胎

次に摩衆が、松尾芭蕉の言葉と同じことを、違う言い回しでパラフレーズします。文豪ストレイドッグスは御存知の方も多いと思います。言い換えると、新しい瓶に入れた年代物のワイン、ということですね。

三十三 はちみつをあつめてぺろり、てでぃべあ

その次にくま茶が、前句前々句に繋げようとしたけど実はあまり繋がってなくて、それでもくま茶なりに一生懸命詠んだ句を披露してくれました。お気づきかもしれませんがこれは、五月雨をあつめて早し最上川、のパロディになりますね。

三十四 CGのプーを撫でるユアン・マクレガー

前句のくま茶に敬意を表して、映画『プーと大人になった僕』を主題にして摩衆が一句詠みます。大人になったら本当に子供の頃にぬいぐるみと遊んだことを忘れる時があります。だからこそ、枕元にぬいぐるみを置いて寝るようにはしたい。僕はそうしています。

花句 映画の中に花が咲く。百年経ても色褪せずに。

連句のトリ前は花句を詠むというルールになっています。花は桜の花で、花を詠むことで目出度い雰囲気を醸し出すことを主眼にしています。今回の連句は最初の発句からグラジオラスの花を詠んでいたので、終わりに桜の花を出すと、粋な喩えではないのですがソースと醤油を同時に垂らす感覚になる気がします。ここは敢えて映画の中の花という言葉に留めて、抽象的な概念で終わらせてみようと思います。果たして、余韻は生まれるでしょうか?

挙句 海苔とネガフィルムを一緒に干した効果だね。

連句の最後の句は挙句(あげく)と言います。よく挙げ句の果てにという表現が使われますが、それは連句が由来になっています。今回の挙句はあっさりと詠んでみました。前句の花句に続き映画撮影に関連した句で、更に意図的に海苔干すという季語を入れてみます。ネガフィルムを洗濯物のように干す光景を見たことがある人もいるかと思いますが、それと一緒に食べ物の海苔が干されているとどうなるか?……ちょっと想像できないかもしれませんね。地味かもしれません。または滋味かもしれません。シュールでアジアンテイストな民間信仰の儀式に見えるかもしれません。この何とも言えない感覚を余韻に変換させて、これで自解を終わらせたいと思います。

満尾(満ち足りた証に、犬は千切れん許りに尾を振る)

注釈 この独纂連句は二〇二〇年五月興行の七吟連句、『映画のなかの夏の巻』のスピンオフです。七吟連句の宗匠は冬泉、客人は西崎憲、連衆が岡本胃齋、小津夜景、羊我堂、須藤岳史、摩衆(敬称略)になります。尚、独纂連句は摩衆、楼蘭、くま茶を仮想連衆に仕立てて、摩衆が編纂しています。