建築家大原芳知とコンペ⑤-地域のお宝さがし-65

■軍人会館・東京帝室博物館・東京市庁舎コンペ(日本趣味系)■

大原は、「日本趣味」の意匠によって軍人会館・東京帝室博物館・東京市庁舎コンペに応募し、東京帝室博物館に佳作入選を果たしています。

■軍人会館(九段会館)コンペ■

●概要●

同コンペは、「昭和御大礼記念事業」の一環として在郷軍人会が募集したものですが(注1)、応募総数は不明です(注2)。募集規定には、「建築ノ様式ハ随意ナルモ容姿ハ国粋ノ気品ヲ備ヘ荘厳雄大ノ特色ヲ表現スルコト」(注3)と、様式の規定があり、また略平面も提示されており、外観意匠のコンペと分かります。焦点は、「国粋ノ気品ヲ備ヘ荘厳雄大」な外観の表現にありますが、審査員の「顔ぶれ」が入選に影響を与えるのは、これまでのコンペでも見たとおりです。

建築関係の「顔ぶれ」は、伊東忠太(東京帝国大学[以下帝大]名誉教授)・大熊喜邦(大蔵省営繕管財局工務部)・塚本靖(帝大名誉教授)・内藤太郎(陸軍技師)・中村達太郎(帝大名誉教授)・内田祥三(帝大教授)・佐藤功一(早稲田大学教授)(注4)です。

注1)ウィキペディア「九段会館」。平成23年(2011)廃業。2022年再開 業予定。

注2)近江榮『建築設計競技』p281(鹿島出版会、1986年)。コンペに関す る事項で、断らない記述は同書による。

注3)『軍人会館競技設計図集』(洪洋社、1931年、国会図書館デジタルコ レクション)。図1・4・5は、同書より転載。

注4)審査員の順序は、『建築雑誌』(1930年9月号)、所属は、藤岡洋保 「軍人会館(現・九段会館)-「帝冠様式」は軍国主義の象徴か」によ る。軍人会館コンペに関する事項で、断らない記述は同論文による。

●入選者●

入選作品はすべてが「日本趣味」の意匠で、応募者が「顔ぶれ」の傾向を読み取ったとみるべきでしょう。入選者は以下の通り、()内は直近の受賞。

1等:小野武雄、2等1席:吉永京蔵・黒川仁三(大礼記念京都美術館[以下京都美術館、後掲大久保春忠と共同、昭和5年]2等2席)、同2席:木村平五郎(京都美術館3等1席)、3等:大手市太郎・島崎豊壽、同2席:小林武夫・堀武雄、同3席:前田健二郎(京都美術館1等)、佳作:渡辺仁(覚王山日暹寺鐘楼[昭和2年]佳作)、黒川仁三・大久保春忠、小尾嘉郎(神奈川県庁舎[大正15年]1等)、堀越三郎。

吉永・黒川、大手・島崎、小林・堀、大久保、木村の経歴は不詳。前田・渡辺・小尾は紹介済み。堀越は、東京帝国大学出身(大正2年卒業)。東京大学助教授を経て、堀越建築事務所主催。著書『明治初期の洋風建築』(丸善、1929年)。

注5)小野はこれ以前、大正7年~11年まで、満鉄建築課に勤務している (西澤康彦『海を渡った日本人建築家』p52、彰国社、1996年)。以 後、遅くとも昭和8年に小野建築事務所を開設している(『社団法人 日本建築士会会員録』1933年5月25日調)。

●入選案●

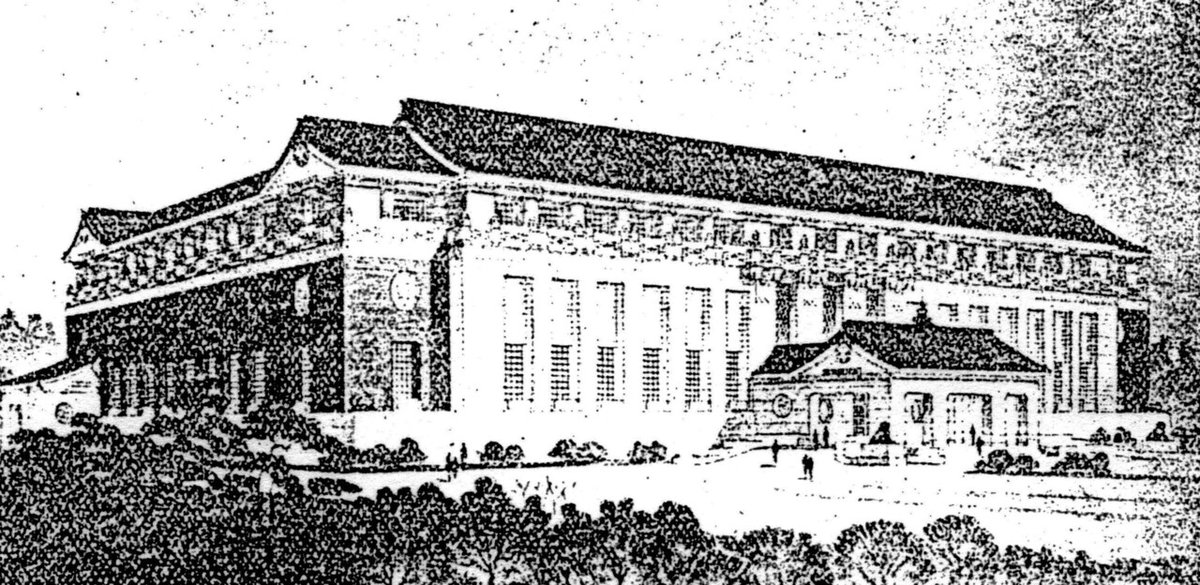

図1 1等入選小野案透視図

図1は、1等入選案の透視図です。左側の壁面は、両脇を突出させ、中央部の凹んだ壁面の柱は、3層通しのオーダーとしています。屋上の塔屋は、鴟尾を載せた瓦葺き入母屋屋根とし、右側の塔屋は平(長手)、左側の塔屋は妻(短手)を見せて、変化がつけられています。

同案は、川元良一によって実施設計が行われました(図2、注6)。実施設計では、入母屋屋根の反りが無くなり、壁面上部の装飾などは、入選案では笈形風、メダリオンは六葉、柱上部には沓巻形の文様は施されるなど、寺院風に処理されていますが、実施設計では、幾何学形態の鬼面(図3)や多角形を組み合わせたメダリオン、柱上部の装飾も矩形で、全体は「日本趣味」ですが、細部はアール・デコの意匠です。なお、この鬼面は、「皇居の鬼門にあたるということで魔除けの意味がある」そうです。

図2 旧九段会館

図3 細部

図4 2等1席吉永・黒川案透視図

図5 佳作堀越案透視図

他の入選案も瓦屋根で、細部の装飾なども「日本趣味」ですが、名古屋市庁舎のような高塔はなく、どちらかというと、日本生命館のような外観に大きな入母屋屋根が設けられ、重厚感が演出されています(図4・5)。ここから、「日本趣味」の意匠における屋根の重要性が増したことが窺われます。

注6)川元良一は、大正3年東京帝国大学卒業後、三菱地所・同潤会などを 経て、昭和4年に設計事務所を開設(村松貞次郎『日本建築家山脈』 p182、鹿島研究所出版会、1968年・「財団法人同潤会の建築家山 脈」)。

●大原案●

図6 大原案透視図

図7 大原案詳細図

大原案の外観(図6)は、装飾の少ない近世式で、瓦葺きの高塔が設けられています。詳細図(図7)を見ると、最下層は石張りの基壇、上部の壁面は、柱をオーダーに見立てた付け柱とし、頂部の蛇腹部分における軒丸瓦状の意匠は、高塔も同様と思われます。入口扉上部の文様、台座上のランタン、壁面のメダリオンなどはアール・デコ、バルコニー上部の台座には、狛犬を模した彫刻が据えられています。

■東京帝室博物館コンペ■

●概要●

同コンペは、(財)帝室博物館復興翼賛会により、本館の建築設計図案が募集されたもので、273点の応募がありました。募集の規定には、略平面が2枚提示され、様式は、「日本趣味ヲ基調トスル東洋式トスルコト」と明記されており、外観意匠のコンペであることが窺われます。

建築関係の審査委員は、伊東忠太(東京帝大[以下帝大]名誉教授)、武田五一(京都帝大教授)、塚本靖(帝大名誉教授)、内田祥三(帝大教授)、佐藤功一(早稲田大教授)、岸田日出刀(帝大教授)です(注7)。

注7)募集規定・審査委員の順番などは、『建築雑誌』(1930年12月号)による。

●審査の経緯と入選者●

審査の経緯は、塚本靖の報告によると(注8)、①273点に対し、「数回の下審査」を行い、26点を「優れたる良案」とする。②26点の説明書と照合しながら、細部の調査を行う。③本審査として273点を精査し、前記26点に3点を加えた29点を「優良」とし、そのうちから20点を選出する。④20点を精査し、選出した「擬賞候補」(入選候補)8点から5点を入選とし、残る15点から選外佳作5点、計10点が選出されました。入賞者は以下の通り、()内は直近の受賞。

1等:渡辺仁(軍人会館[昭和5年]佳作)、2等:海野浩太郎、3等:塚田達、4等:前田健二郎(軍人会館3等)、5等:荒木榮一(名古屋市庁舎[昭和5年]2等)、佳作:橋本俊介(日清生命保険社屋[大正5年]1等)、大島一雄、大原芳知(齊藤報恩会館[昭和4年]1等)、中野順次郎、木村平五郎(軍人会館2等)。

入選者名をみると、コンペの常連が多くみられますが、経歴不詳の方も多いです。ここでは、中野順次郎の経歴をみておきます。中野は、大正11年群馬県師範学校卒業後、小学校教員を経て、東京高等工業学校卒業(昭和3年)。師範学校時代から、「絵はクラスで図抜けてうまく」、東京高工在学時には絵画を教えていたそうです。同年4月、大阪市立都島工業学校に教員として赴任し(注9)、コンペで入選します。着任時に担任した生徒に、後に国立劇場コンペに1等に入選した岩本博行(竹中工務店)や今西茂雄(今西デザイン)がいました(注10)。

注8)『建築雑誌』(1931年5月号)

注9)本間乙彦(第4回参照)の後任として着任。担当科目も、本間が担当 した、西洋建築史と設計製図を引き継いでいる。なお、本間に関して は、改めて紹介したい。

注10)『中野順次郎の思い出』(俵萌子、1981年)。中野に関する事項 で、断らない記述は同書による。なお、発行人俵萌子は中野の長女 である。

●入選案●

図8 1等入選渡辺案透視図

図8は、1等入選案の透視図です。基壇・壁面・頂部の3層構成で、大きな屋根によって、重厚さが演出されています。この案をもとに、実施設計が行われました(図9)。

図9 東京国立博物館

図10 中野案透視図

図11 大原案透視図

図10の中野案は、正面中央部に方形屋根・相輪が設けられています。反りをもった屋根、相輪や宝珠をのせたものが多く見られる中で、図11の大原案は、正面中央上部に唐破風を設けた唯一の提案で、正面性が強調されています。唐破風を設けて正面性を強調する例は、これ以前にも見られます。

図12 大連市役所

図12は、大連市役所(松室重光、大正9年)です。アール・デコ風の正面の下部に唐破風、上部は、三角形の破風の一部が欠けたブロークンペディメントで構成されています。唐破風を支える柱の上部に虹梁・木鼻、頂部に大斗と肘木の組物が備えられています。洋風に和風が入り込んだ賑やかな意匠です。

■東京市庁舎コンペ■

●概要●

同コンペは、東京市庁舎新築のために募集されたもので、171点の応募がありました(注11)。募集規定の、「帝国ノ首都ニシテ且世界屈指ノ大都市ノ庁舎タルニ相応ハシキモノタルコト及帝都市民自治ノ殿堂タルコトヲ適当ニ表徴スルニ足ル内容及外観ヲ有シ而モ複雑多岐ニ亘ル日進ノ市政ヲ円滑、敏捷ニ処理シ得ル機能ヲ十分ニ具備スルモノ」という記述から(注12)、新市庁舎に相応しい外観と機能が要求されるとともに、「雅号、暗号、陰影等何物ヲモ記入スヘカラス」と禁止され、参考図面の提示はなく、「建築ノ表現ノ形式は随意」とするなど、従前のコンペとは趣が異なっていることが窺われます。

審査員は、伊東忠太(東京帝大名誉教授)、武田五一(前京都帝大教授)、中條精一郎(前日本建築士会理事長)、佐藤功一(早稲田大学教授)、小野二郎(東京市技師)です。伊東・武田・佐藤という、「日本趣味」を募集規定に加えるとされる「顔ぶれ」が見えます。

注11)前掲注2)『建築設計競技』p277

注12)『建築雑誌』(1934年2月号)

●審査の経緯●

審査は、応募総数171点のうち、締切後到着(5点)、暗号の記入(5点)などの規定違反17点を除いた154点で行われました。審査員は、「設計ノ細部的技術」、「平面計画構成」、「動線ノ合理的計画」、さらに、東京市の市庁舎に相応しい「内容外観」などについて協議が行われ、「比較的優秀ナルモノ」15点を選出し、さらに、「審査員ノ記名採点」によって、以下の11点が選出されました(注13)。

募集規定や審査経緯を見るかぎり、「日本趣味」を要求する「顔ぶれ」が関与する余地が少ない審査であったことが窺われます。また、大正期から昭和初期に流行した「日本趣味」の意匠も、流行のピークを過ぎたのかなとも思われます。

注13)「東京市庁舎設計懸賞競技審査報告書」((『東京市庁舎建築設計懸 賞競技入賞図案集』[以下図案集]所収、国会図書館デジタルコレク ション)

●入選者●()は、直近の受賞。

1等:宮地二郎、2等:吉川清作(注14)、3等:前川国男(日本タイプライター(株)社屋[昭和9年]佳作)、今井猛雄、佳作1席:関根要太郎、大澤浩、佳作2席:曾根辰雄、矢部金太郎(第一生命保険相互会社本館[昭和7年]当選)(注15)、千葉一胤、加藤泰三、板東義三。

宮地・大澤は、入選時は渡辺仁建築工務所勤務(注16)。吉川は、「村山知義とともにNHKドラマ「あぐり」の奇抜な美容室設計にかかわった人物・・深川久子さんの二階に居候していた」そうです(注17)。前川は、著名な建築家なのでパス。今井は、早稲田大学卒業(昭和2年)。レーモンド建築事務所を経て、入選時は山下寿郎設計事務所勤務(注18)。関根は、秩父郡立農学校卒業(明治40年)。三橋設計事務所を経て、東京高等工業学校卒業(大正3年)。大正9年関根建築事務所開設。入選時は、不同貯金銀行営繕課勤務(注19)。矢部は、東京美術学校卒業(大正7年)。内務省明治神宮造営局などを経て、入選時は建築事務所自営(注20)。

注14)前掲注2)『建築設計競技』p277には、「深川久方+吉川清作」とあるが、これは下宿先の住所で、入選は吉川1人である(『東京市庁舎建築設計懸賞競技入賞図案集』[以下図案集]国会図書館デジタルコレクション)。

注15)前掲注2)『建築設計競技』p279

注16)前掲注13)「東京市庁舎設計懸賞競技審査報告書」

注17)「幻の設計コンペイベントに踊った人々」。「奇抜な美容室」は、村 山が関東大震災後に設計したバラック建築のうちの「吉行美容室」 のこと(ウィキペディア「村山知義」)。

注18)『日本の建築家』(『新建築』1981年12月臨時増刊)

注19)ウィキペディア「関根要太郎」

注20)ウィキペディア「矢部金太郎」

●入選案●

図13 1等入選宮地案透視図

図14 2等入選吉川案透視図

図13・14は、1等・2等入選案の透視図です。双方共垂直性が強調されていますが、前者は左右対称の「近世式」、後者は左右非対称の「ゴシック式」の意匠で、躍動感が感じられます。

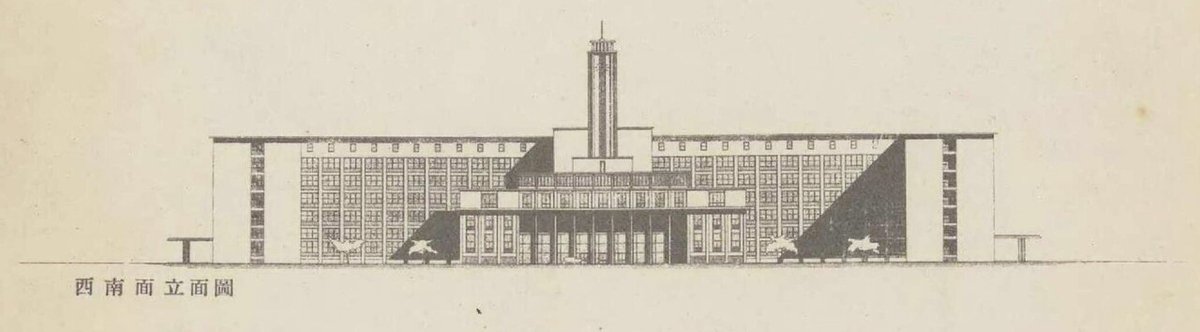

図15 3等入選前川案立面図

図15(注21)は、中央に塔を設けた左右対称の立面ですが、全体に、前川と分かる意匠です。

同コンペの入選案のうち、「日本趣味」の意匠は1点(図16)のみで、他の多くは、図17のような、「近世式」の意匠でまとめられています。

図16 佳作入選矢部案透視図

図17 佳作入選曾根案透視図

注21)前掲注14)『図案集』には、3等前川案、今井案の「透視図」の位置 が印刷されているが図面はなく、剥がされたと思われる。

●大原案●

図18 大原案立面図

大原案は、正面中央部に、城郭風の屋根が設けられ、下部には瓦葺きの車寄せ、壁面頂部も瓦葺きとした「日本趣味」の意匠です。同じ「日本趣味」の矢部案(図16)は、正面中央部を寄棟屋根とし、方形屋根の塔が設けられていて、中央部の意匠が異なります。

■まとめ■

これまで、主に建築家大原芳知が応募したコンペの現存図面(落選図面)の紹介と、コンペの概要などをみてきました。数多くのコンペに応募するには、設計要件などに加えて、審査委員の構成などから、その傾向を研究する必要もあるでしょう。

大原は、コンペによって、洋風(装飾系・一部装飾系・非装飾系)、和風(寺院系・日本趣味系)と、多様な様式を駆使する一方で、日本生命館では独自の様式の創造を模索しています。その意匠は、全般的に装飾が控えめで、端正な意匠による提案が多いことから、大原がデザイン力に優れた建築家であったことが窺われますが、本来は「日本趣味」よりも、大連駅舎などのアール・デコが好みなのではないかとも思えます。

多くのコンペに応募し入選を果たした建築家前田健二郎に、「コンペの前健さん」の異名が呈されていることを紹介しましたが、ほぼ同時期に同様の活動をした、同世代の大原も、「コンペの大原さん」と称されても良いのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?