雲太・和二・京三 -地域のお宝さがし-96

■雲太・和二・京三■

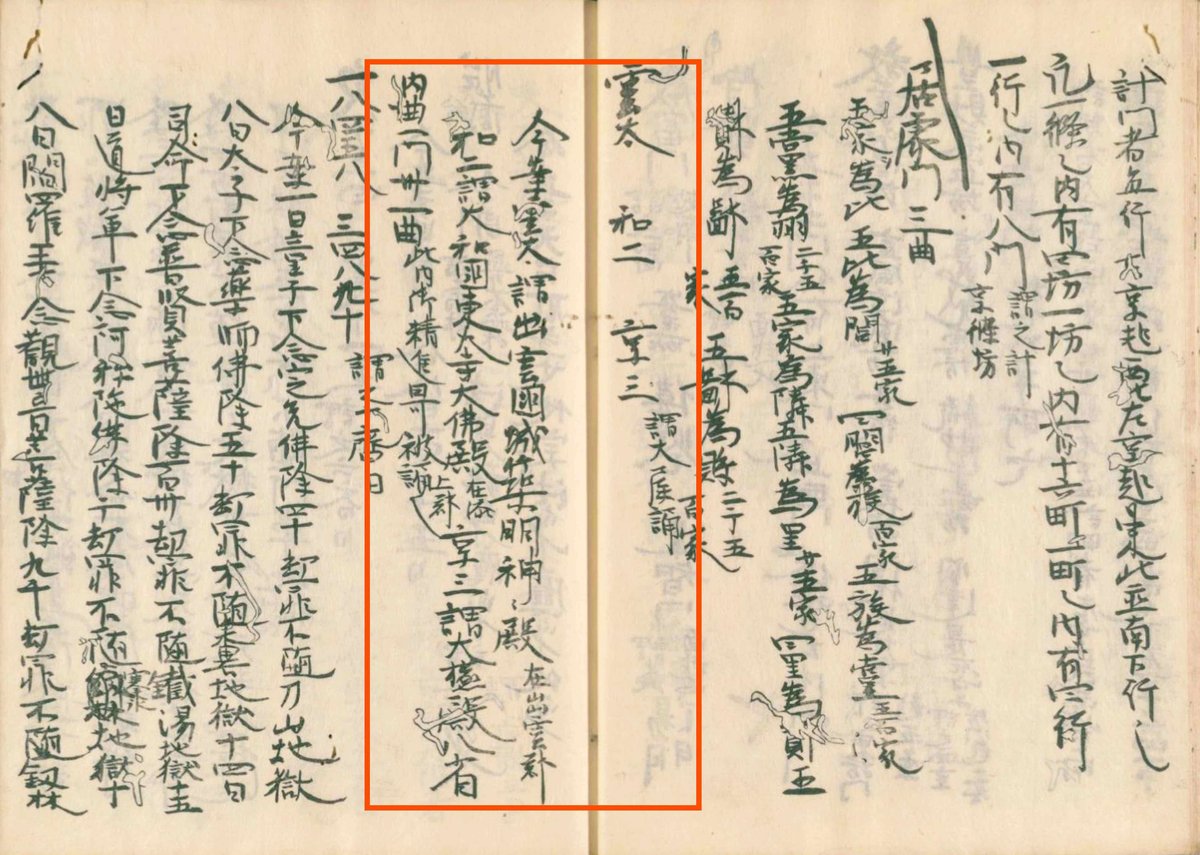

平安時代(天禄元年[970])の『口遊』(くちずさみ)には、「雲太謂出雲国城築明神殿」、「和二謂大和国東大寺大仏殿」、「京三謂大極殿八省」(図1、注1)との記載があり、「大きくて立派な建築」として、神社では出雲大社、仏寺では大仏殿、宮室では大極殿が掲げられたものと考えられています(注2)。

「雲太」(うんた)は出雲太郎、「和二」(わに)は大和二郎、「京三」(きょうさん)は京都三郎を示し、河川における「坂東太郎」(利根川)、「筑紫二郎」(筑後川)、四国三郎(吉野川)と同意です。これらの「大きくて立派な建築」は、現在では見ることができませんが、前回、出雲太郎(16丈)の復元案を見ましたので、続けて、大和二郎・京都三郎を見てみましょう。

注1)国会図書館デジタルコレクション

注2)渡辺保忠『伊勢と出雲』(平凡社、1967年)

●和二(東大寺大仏殿)●

「和二」は、現在の東大寺大仏殿の内部に、明治43年(1910)の日英博覧会に出展された復元模型が展示されています(図2、注3)。

大仏殿は、重層寄棟造りで、下屋の中央部分が一段切り上げられ、大棟には鴟尾が置かれています。この模型の七重塔は(図3)、昭和50年[1970]に大阪で開催された日本万国博覧会の古河パビリオンとして復元され(図4、注4)、万博終了後はその相輪が東大寺に移設されています(図5)。

注3)開催年は、ウィキペディア「日英博覧会」による。模型の監修者(伊 東忠太・関野貞)、設計者(天沼俊一)は、「大和東大寺-Biglobe」 による。

注4)「万博記念公園 古河パビリオン」より転載。

●京三(大極殿)●

「京三」は、「雲太」・「和二」に比べると、イメージしにくいかも知れませんが、幸いにも、平城京の第1次大極殿が実物大で復元されています(図6)。基壇上に建つ外観は、重層入母屋造りで、その規模は、正面(東西)約44m、側面(南北)約20m、地面よりの高さ約27mで(注5)、大棟の両端に鴟尾が置かれています。

どこにある? 平安京の北部中央に「大内裏」が配されています(図7、注6)。その規模は、東西約1.17km、南北約1.39km(注7)、北東部の「土御門殿」が現在の京都御所ですから、その壮大さが窺われます。

「大内裏」の南部中央には、正門としての「朱雀門」、内部には、南から「応天門」・「朝堂院(八省院)」・「大極殿」・「内裏」などが配されています(図8)。「大内裏」の中心的な施設は、国儀大礼が行われる「朝堂院」で、その北部に正殿としての「大極殿」(京三)、南部に正門としての重層の「応天門」が位置しています(図9、注8)。

注5)「第1次大極殿、復原事業情報館」

注6)図7・8は、『日本建築史図集新訂第三版』p22(彰国社、2012年)よ り転載・加筆。

注7)『京都の歴史1』(学芸書林、1976)。「大内裏」の諸施設に関する 記述は、断らない限り同書による。

注8)コトバンク「朝堂院とは」より転載・加筆。

どんな外観? 「朝堂院」内の12の施設が建つ区域は「禁内」(きんだい)と称され、「京三」は、「禁内」正面(北部)の竜尾壇(高さ約1.8m)に築かれた基壇上に建てられています。平城京の重層入母屋造りに対し、朱塗りの柱に、緑釉の瓦が葺かれた、単層寄棟造りで(注9)、その規模は、東西約51m、南北約15m(高さは不詳)、正面幅が平城京(約44m)より大きいことから、高さも平城京より高いことが推察されます。

「京三」が入母屋造りとなるのは、延久4年(1072)の第3次大極殿からですので、『口遊』に記された「京三」は、単層寄棟造り、緑釉瓦葺き、大棟に鴟尾を置き、柱に朱塗りが施された、唐風の建築であったと考えられますが、この外観が窺える絵図などを見る機会を得ていません。

復元された「京三」 明治28年、第4回内国勧業博覧会(平安遷都1,100年記念)に際して創建された平安神宮は、「朝堂院」を5/8に縮小して復元されたものです。正面の門(図10)が「応天門」、外拝殿が「大極殿」に相当します(図11)。但し、建築様式は第3次朝堂院によるもので(注10)、屋根は入母屋造りになっています。

この様相は、『年中行事絵巻』で確認できます(図12、注11)。基壇上に建つ「大極殿」(屋根は描かれず)、朱塗りの柱、四半敷きの床、組物など、唐風であることが窺えます。

「大極殿」の右側(東部)の「東福門」、南部の「蒼龍楼」・「永陽門」の形態は(図9矢印)、平安神宮では図13にあたります(図13)。

実際の「京三」は、この約1.6倍もあったのかと思うと、唖然とします。

注9)前掲注7)『京都の歴史1』に、「単層で、しかも廟作すなわち四柱造であった」とあるが、廟作・四柱造は不詳。「四柱造」は「四注造」(寄棟造り)と判断した『日本国語大辞典第五巻』(小学館、1994年)。

注10)ウィキペディア「平安神宮」

注11)『年中行事絵巻』(「日本の絵巻8」中央公論社、1990年)より転載・加筆

■閑話休題■

古代の「雲太」・「和二」・「京三」を追いかけて、現在の「雲太」(出雲大社現社殿)・「和二」(大仏殿模型)・「京三」(大極殿=平安神宮・縮小復元)を確認することができました。これは、近代の「雲太・和二・京三」といえるのではないでしょうか。

三者とも、周辺は公園のようです。ことに、「京三」が立地する第4回博覧会の跡地は岡崎公園として整備されました。ところで、明治36年の第5回博覧会(大阪市)の跡地は、天王寺公園として整備されましたが、明治45年、その西部に「新世界」が誕生し、通天閣とルナパークが開業し(注12)、繁華街がつくられたのが、京都と異なる点です。ルナパークは、大正12年(1923)、開業10余年で閉業しました。

通天閣は、昭和18年に火災に罹災したのち、戦後に再建され、現在も人気を誇っています。一方、ルナパークの跡地には、平成9年(1997)にフェスティバルゲートが開業しますが(図14)、10年で閉業したのはルナパークとの因縁でしょうか。

注12)ルナパークと通天閣の模型は、「大阪くらしの今昔館」で展示されている。

次回は、もう少し「大社造り」に関する事柄を見ていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?