飯干さんのルーツ

高千穂郷八十八社、諸塚村を巡る旅に第3弾。

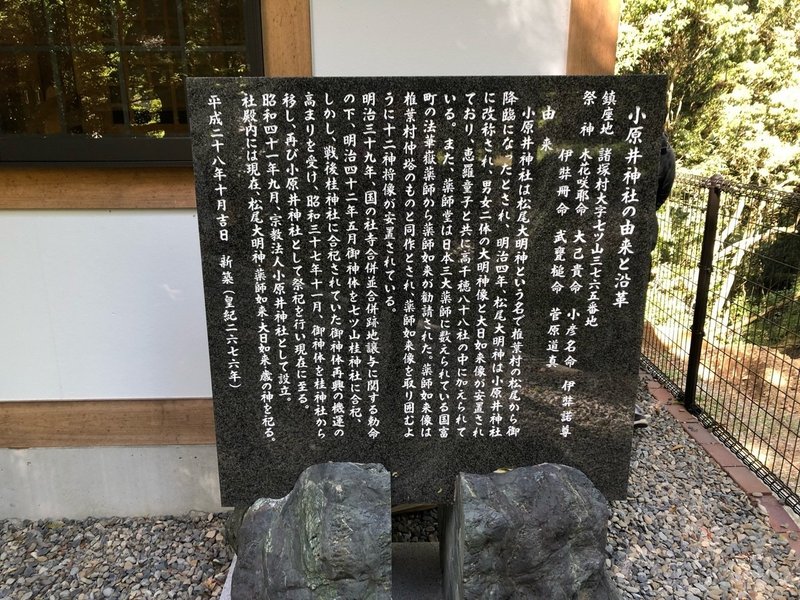

次に我々が向かったのは、小原井地区にある、『松尾大明神』【小原井神社】です。

ここは説明にも書いてある通り、椎葉村の松尾より松尾大明神が御降臨されたとされています。

一度、明治42年に前回記載した【桂神社】に合祀されましたが、昭和37年に再び復社しました。

祭神は木花咲耶姫、そして少彦名命で、仏名『薬師如来』となります。

境内には大きくてコブのある楠木があります。

また、神社前には庚申塚もあり、以前は墓地でもあったそうですが、それは場所を移したそうで、立派な青面金剛像がありました。

台座もしっかり残っています。

これは舟をイメージしてるそうですね。

さて、次に向かったのは更に山奥へと進み、『恵羅之童子』【童子瀧大神】です。

所祭神は童子瀧大神、金比羅大明神。

鶏足寺控えには、「恵羅童子、尾払」となっているそうです。

道横にありますが、案内していただいた方がいたので分かりましたが、ちょっとまた行ける自信はないです(笑)

道を更に登って行くと大きな岩が見えてきます。

これが御神体なそうです。

かなりの絶壁です。

圧巻でした!

八十八社には他に、中嶽中腹にある『岩屋』が御神体で『中嶽童子』があるのですが、山の中でもう祠は破損しており、もう分からないそうです。

諸塚村には『童子』がつくところが多いのですが、名の通り神様の子供が多かったのでしょうかね。

いずれも信仰の内容は忘れられているようです。

本来は水源の神ではないかと小手川善次郎氏は言われております。

最後に向かったのも『飯干童子』【飯干神社】です。

境内も広く整備されています。

飯干の地名については、柳田國男説にあるように、飯干・エボシ・ヨボシなどは同義語で祭祀に関係のある言葉であります。

高千穂の秋元地区には『飯干』さんが9割以上を占める割合で住んでいます。

屋号が『いろは』で表しているのも面白い集落ですが、ここ諸塚の飯干地区と関係しているようです。

飯干村には飯干を名乗るものが少なく、これは日之影、諸塚を治めていた『甲斐氏』が侵入してきたことで村の形態が変わったのを証しているみたいで、秋元地区に逃れたのかもしれません。

または、南北朝時代に甲斐氏が飯干村へ逃れ、そこで飯干を名乗り、秋元の方へ移っていったとも考えられるようです。

秋元神社は祭神が国常立命で、他は甲斐宗摂が治めていた日之影町大人地区の岩井川神社、そして、諸塚大白山、諸塚神社と一緒なので、甲斐氏が絡んでいるという事を知る事ができます。

諸塚村の元々の住民は山の神的、地主神、水の神としての蛇神、及び洞窟信仰が先行しているとのことです。

大白山大明神、北辰信仰や熊野信仰は平安、鎌倉時代に入ってきたとみていいようです。

秋元の飯干家のルーツだと知るとすこし嬉しく思いました。

あくまでも説ではあると思いますが。

諸塚は自然も豊かで、また訪れてみたいと感じさせる場所でした。

帰りは五ヶ瀬町三ヶ所へ繋がる飯干峠を越えて帰りました。

これで、無事に高千穂郷八十八社、諸塚村巡りを終えたのでした。

歴史を未来へつなげるため、これからも勉強して発信していきます!!よろしければサポートをお願いします!!