草部吉見神社 何を比喩する?

熊本県阿蘇郡高森町にある草部地区には日本三大下り宮として有名な『草部吉見神社』がある。

主祭神は神武天皇の長子、【日子八井耳命】である。

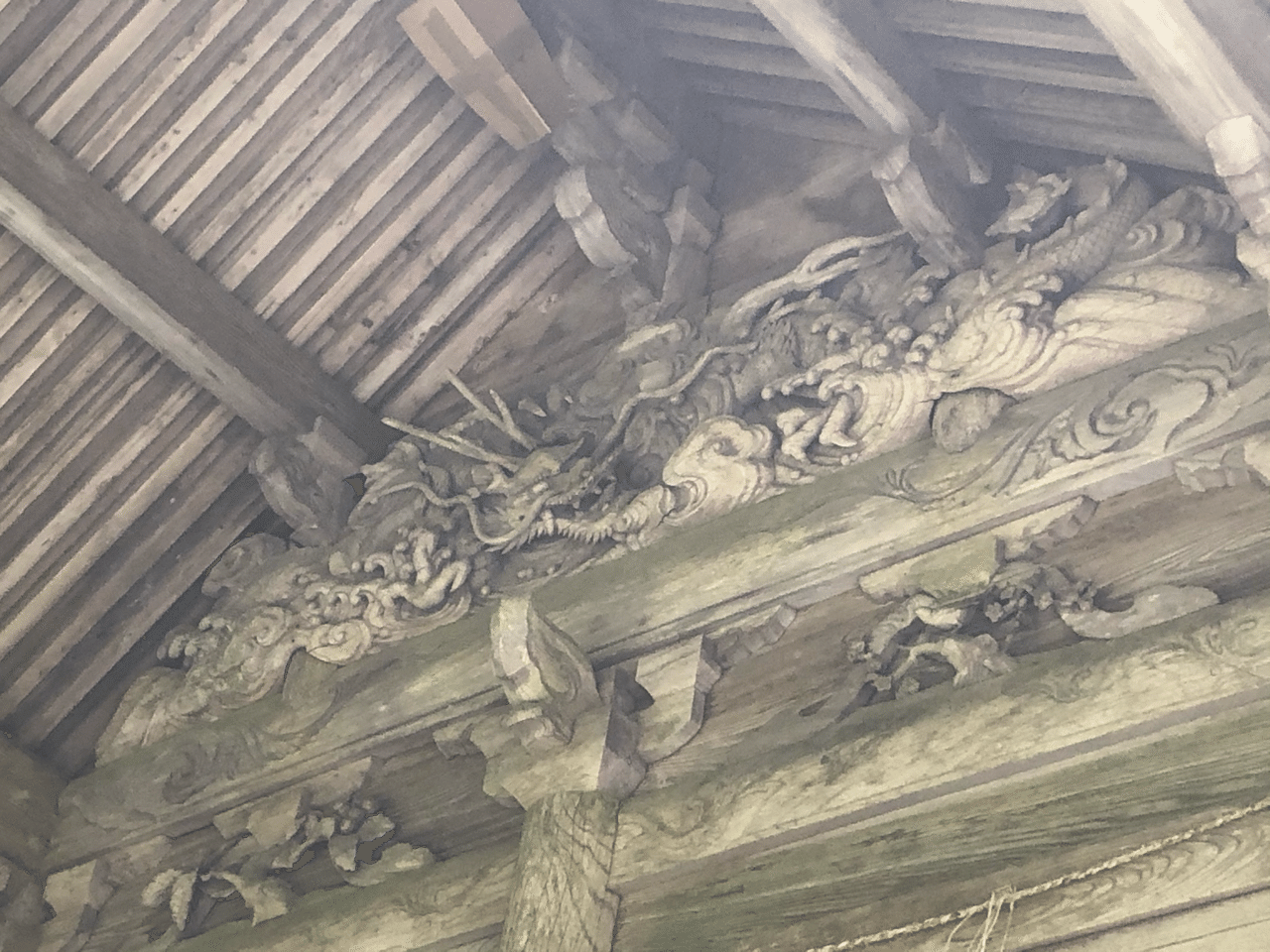

草部吉見神又は国龍神とも称され、阿蘇神社に三の宮として合祀されている。

※草部吉見神社にあるパンフレットより

国龍とは、イザナギ・イザナミが生まれる頃のずっと昔から龍体として吉野池に住んでいた。神武天皇誕生を「吉」と「見て」(吉見の由来)、人体となって草部の地に現れた。

との事で、古代より祀りし場所に日子八井耳命が宮を構えたことにより、後に同じように扱われたのではないだろうか?

そのほか、妃である【比咩御子命】を始め、子供達、甥である【阿蘇都彦命(別称:建磐龍命)】を祀り、合わせて12神がお祀りされている。

由緒として、日向国高千穂より五ケ瀬川を遡り上流にある鏡山に登り天神地祇(全ての神々)を祀り日向国の安泰と武運を祈られた。

祭祀の途中、草部郷にいた物凄い大蛇の影が鏡に映り、住民を苦しめている様子が分かり、退治しようと馬見原の幣立に寄り、戦勝を祈願し、草部を目指した。

大蛇は猛々しく火を噴きながら苔を被った頭を擡げ日子八井耳命を睨みつけた。

日子八井耳命は驚きながらも「おのれ、この邪悪なる奴」と頭を切りつけ、攻防の末、倒すことができた。

日子八井耳命はその死骸を焼き払いその灰を近くの原に撒いた。それで、灰原(はいばる)という場所が生まれたということである。

また、大蛇が血を引きながら逃げ息絶えたところを血引き原(ちひきばる)という。

大蛇が住んでいた吉ノ池の水を東の谷に流し、地を埋め宮居を建てられ、屋根や草で葺かれた故事から池名を『草壁』といい、後に『草部』に改めた。

との事。

塩井ということで、高千穂峡も御塩井と言い、高千穂との繋がりも感じられる。

ある時は高千穂八十八社の1つとされる時代もあり、またくしふる神社の祭りで宮相撲が行われた後、それに出場した力士は翌日開催される吉見神社の相撲に引き続き参加する習わしがあったという。

高千穂皇神、吉見神社、宇佐八幡宮は御祭神の間に深い因縁があると伝わるとある。

果たして、日子八井耳命が倒したとされる大蛇は一体何者なのだろうか?

由緒には里を支配した悪長者という説もあると記載されているが、大蛇がやられた場所が地名として残されているのには、高千穂の鬼八にも通ずるところがあると思う。

鬼八が斬られ、血を草で拭いた所を千草町といい、妃の鵜の目姫が恋しいと涙を流した妻恋坂があったりと、敗者の祟りを恐れてなのか、敗者を慈しむ日本人の性質であるのか、私は後者と信じたい。

それが日本人の素晴らしさであると思う。

400メートル程横道を行くと、日子八井耳命の御神陵で、高塚式の古墳がある。

御明様(おあきさま)とも呼ばれている。

また、ここ、吉見神社より約1キロ程西へ行くと、三郎神社という日子八井耳命の長子を祀る神社がある。

この草部も非常に興味深い場所だ。

まとめると、日子八井耳命は字の如く、日は太陽、井から水が関係していると思われる。

"彦八井耳命には“日向から火の玉(乾珠)と水の玉(満珠)という二つの石製の玉をもって来た”という話もあります。水の玉にはいつでも雨を降らせる力が、火の玉にはいつでも日照りをもたらす力があったと言います。命はこの玉により自在に天気を操り、この地に農業を広めたと言われています。"

※熊本県総合博物館のホームページより抜粋

https://kumamoto-museum.net/blog/archives/chiiki/1347

この周辺には水が豊富な印象だったことから、8つの井戸、水神さまを司っていたのではないかと私自身は考察する。

私の地元、本組には神代川が流れ、7カ所の水神さまプラス夜泣き石を入れて8つの水神さまを祀る。

また、高千穂神社周辺にも池の窪水神があり、鬼八とも関連していると思われることから、鬼八一族とも深く関わりがあるのではないかと、私は個人的に思っているところだ。

参考文献

草部吉見神社にあるパンフレットより

神々の里本組 たかまがはら

高千穂八十八社對照一覧表 藤寺非寳 編

歴史を未来へつなげるため、これからも勉強して発信していきます!!よろしければサポートをお願いします!!