高千穂八十八社 三ヶ所編

五ヶ瀬町は鞍岡、桑野内と、それからもう一つ三ヶ所地区に大きく分けられる。

今回はその三ヶ所地区の高千穂八十八社を紹介する。

まずは三ヶ所の由来だが、廻渕(めぐりぶち)という地区があり、ここには御番所もあったところだが、鏡山。また、室野地区にも明神山そして、坂狩地区にも中登(ちゅうのぼり)山。

この三ヶ所に鏡石があり、この三ヶ所の鏡山として、『三ヶ所』と呼ばれたとある。

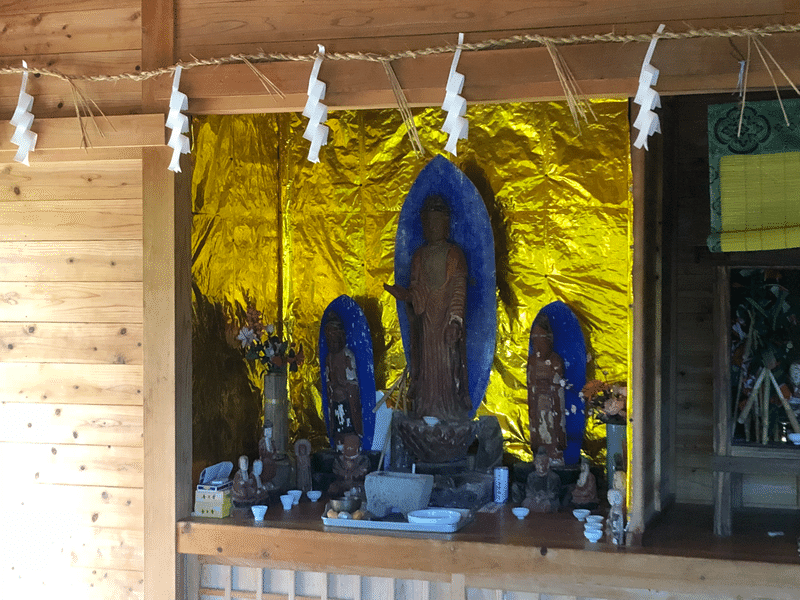

まずは廻渕にある鏡山神社

廻渕公民館の裏側にある。

ここは高千穂八十八社の一つでもある。

祭神は猿田彦大神とある。

つぎに坂狩地区の中登神社

この辺の集落では荒踊という伝統芸能がある。

慶長年間坂本城主坂本山城守正次が近江国坂本より伝えるとある。

坂本小学校近く、坂本城趾に荒踊りの館というがあるが、坂本踊りともいう。

この周辺のいくつかの地区から集まり、その地区によって踊る演舞が決まっているそうだ。

ちなみにこの坂本城は三田井48塁のひとつで、三田井家最後の城主三田井親武亡き後、三男の鎮信は将の器はなく、四男、五男と期待されていたが、弟二人とも鎮信は殺してしまう。

その五男の鎮武が、この坂本の侍らの讒言を鎮信が聞き入れ鎮武を殺してしまう。

https://note.com/kucky918/n/nbf7c48c468ec

※ 以前まとめた記事をご覧ください

という場所でもある。

(ちょっと逸れてしまったが)

そして、もう一つの室野明神山。

地元の方に場所をだいたい聞き、ピカピカに光る鏡のような石があるという話は聞いているが、まだ見に行けていない。

いつの日か行きたいものである。

さて、長くなったが、この三ヶ所が地名になった由来である。

しかし、菊池節之助氏の研究によれば、三ヶ所とは実は三ヶ瀬で、坂本の一ノ瀬、坂狩の佐渡瀬、兼ヶ瀬の矢の瀬の三つをもって三ヶ瀬といい、「三ヶ瀬」と言う人も多かったそうだ。

いずれにしても、この三ヶ所に鉱石を採取した跡があるそうなので、麓で集落が発達していたのは正しいのかもしれない。

この廻渕鉱山を見つけたのは、岩戸の土呂久鉱山を発見した森田三彌であるという。

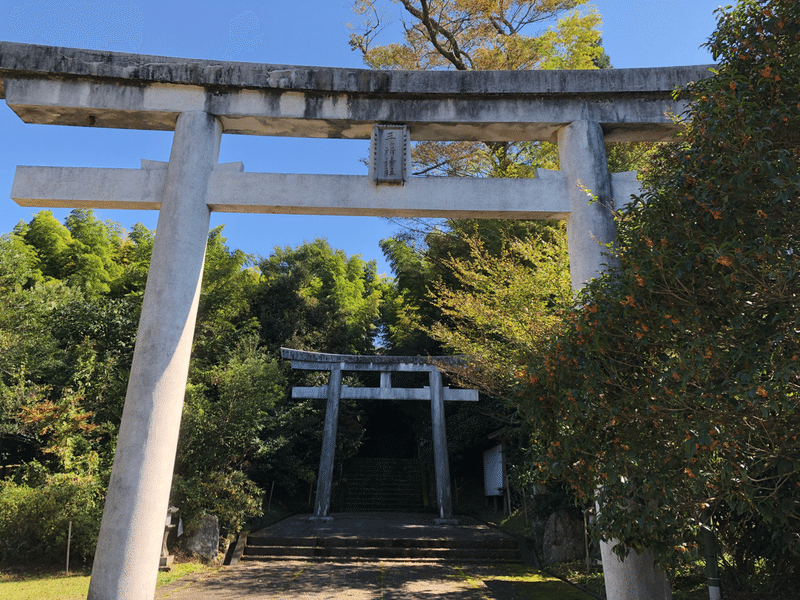

三ヶ所にはもう一つ高千穂八十八社があるが、それが宮野原にある三ヶ所神社だ。

旧称(二上神社又は二神神社)

前回桑野内の時にも書いたが、二上山の頂上にあったものを東西に分けて高千穂押方とここ宮野原におかれた。

そのおかれた年代は不明なそうだ。

祭神は伊弉那岐命と伊邪那美命、猿田彦命、菅原道真公となっている。

明治2年までは二神大明神と称されていたが、それ以前は二上神として、瓊瓊杵尊、木花咲耶姫を祀っていたとの事。

高千穂郷の中でも屈指の崇敬社であった。

明治44年、岩神神社、坂本神社、室野神社(三社が猿田彦命を祀る)、兼ヶ瀬神社(天満宮)を合祀した。

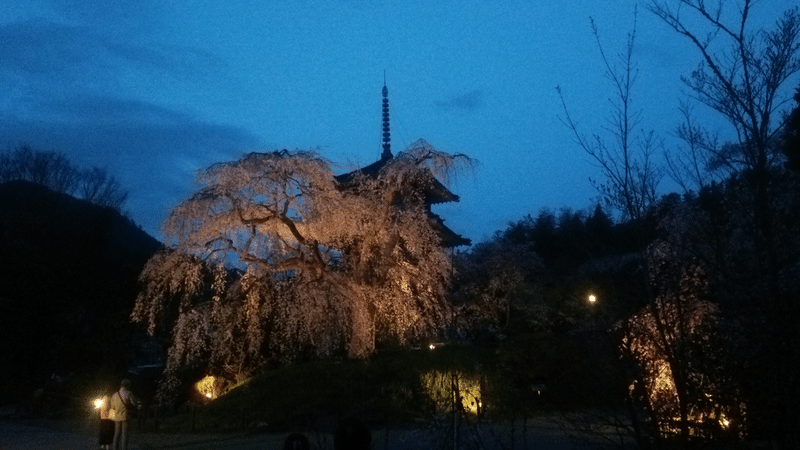

三ヶ所神社の横には浄専寺があり、境内に県天然記念物に指定されている樹齢300年の枝垂れ桜があり、満開の頃には沢山の人が訪れる。

夜はライトアップしていて、とても綺麗なので、是非見にきてみてはいかがでしょうか?

参考文献

村のおもかげ 後藤寅五郎述

https://gokase.miyazaki-ebooks.jp/village_side

「ホームページより読むことができます。」

高千穂郷八十八社名録 佐藤光俊発行

歴史を未来へつなげるため、これからも勉強して発信していきます!!よろしければサポートをお願いします!!