商品が売れない理由とは?口コミを使ってマーケティングを見直そう!

この記事の動画解説はこちら↓↓

魅力的で時代のニーズにも会っている商品なのになかな売れていかない・・・

そのようなお悩みを抱えている方は多いと思います。

そのお悩み、マーケテイングを見直してみることで解決するかもしれん!

今回は、販売側と消費者側のギャップに注目し、どのような手段を使えば消費者の購買意欲を高められるのかについて解説していきます!

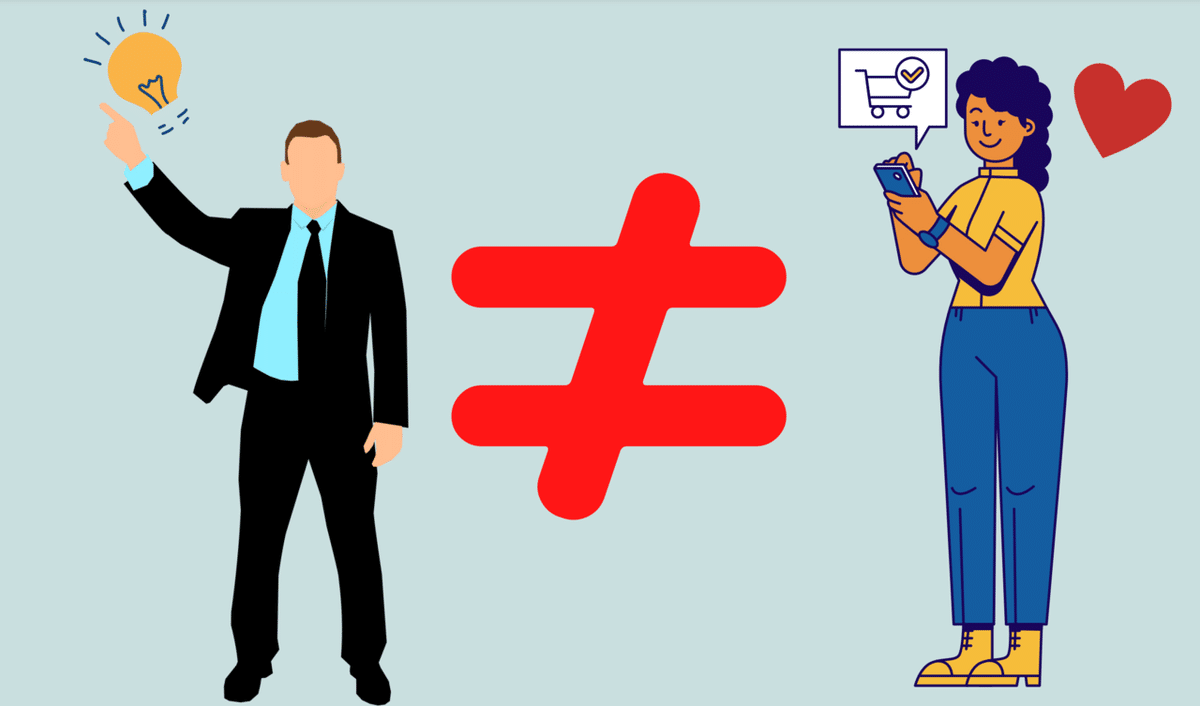

販売側アピールと消費者側の購入決定のギャップ

商品をなかなか手に取ってもらえない原因は、売り手がアピールしている内容に消費者が興味を持っていないことが多いことです。

販売側は思いを込めて作った部分を宣伝したくなりますよね。

例えば、

◆従来の商品に比べ10倍の保湿力!

◆無添加にこだわりました!

◆ビタミンC5%UP 驚きの美肌効果!

しかし消費者側はこのような情報では判断していません。

購入した商品が本当に自分に合うか、失敗しないのか

ということに焦点を当てているため、

◆口コミサイトで1位を獲得しました

◆人気モデルの○○さんも愛用中

というような宣伝文句を参考にすることが多いのです。

消費者は信頼できる口コミを参考に購入を決定している

ネットや通販がない時代は、物を買う際は店頭商品から選択するしかありませんでした。

その後、社会の発展に伴い商品が増え、いくつかの商品を比較して選択するようになりました。

その時に、ランキングや有名人が使っているという情報を参考に選択していました。

そして現在は世の中に商品があふれている時代です。技術が発達し、商品の質がかなり向上しています。商品があふれている時代に、消費者は商品を知った段階ではまだ購入を決定しません。いくつかの類似商品を検索し、口コミを確認して最もよいものを見つけられたと思ったら、ようやく商品の購入を決定します。

また、良い評価や良い口コミばいかりが並んでいたとしても、信頼性に欠けるような内容だったり、ステマであれば購買をやめてしまうことも多いです。

しかし、ほとんどの企業が表面的な口コミ対策しかしていません。

そのため、口コミに力を入れてマーケティング戦略を立てることで、競合に差をつけることができます!

口コミ対策ができていない理由

口コミ対策できていない理由は以下の3点が考えられます。

①口コミ対策をしても効果が実感できなかった

実際に口コミ対策を実践した企業からは、

◆モニターをうまく集められなかった

◆企業が欲しい内容と違う内容を投稿されてしまう

◆口コミの件数は増えたが、売り上げの伸びにはつながらない

このような声が上がったそうです。

確かに、会社内でモニターの数百人集め、口コミ対策、分析など様々なことを行うのは労力に対してリターンが少なくなってしまうかもしれません。

それなら、人員や経費を広告費や商品開発費にあてたほうが妥当だと判断されるのかもしれませんね。

口コミ対策を企業内だけではできないという場合は、口コミ対策会社に依頼してみるとよいかもしれません。このようなサービスの参考リンクを貼っておくので、興味がある方はチェックしてみてください!

②口コミ対策の予算が下りない

担当者が口コミの重要性を理解していても、上司の理解が得られなければ予算は下りず実行できません。

口コミ対策は、広告宣伝に比べて費用対効果がわかりにくかったり、効果が出るのに時間がかかるため理解を得にくいのです。

また、上層部の中にはSNSに身近ではない方もいるため、理解を得にくいという理由も考えられます。

③口コミ対策の必要性を感じていない

口コミは自然発生するものと思っていると費用をかける必要はないと思われるかもしれません。しかし実際には、企業が欲しい内容の口コミを得るには、書きたいと思うような状況や状態を作り出す必要があります。

環境を整えることで、ステマを使用しなくても、企業・消費者の両方が求めているような口コミを発生することができます。

口コミの性質

口コミは基本的にはネガティブな内容のものの方が発生しやすく広まりやすいです。

SNSのコメント欄を考えても、ネガティブなコメントの方が盛り上がりやすくネットニュースにもよく取り上げられています。

ネガティブな記憶や経験の方が記憶に残りやすく、感情も湧くので、表出されやすいのです。

しかしポジティブな内容に関しては、よほど感動したり気に入ったものでなければコメントを書き込むところまで至らないことがほとんどですよね。

ではどのようにしたら思い通りに口コミを発生し広めることができるのか・・・?

その仕掛けは「理想の伝え手」を確保することです!影響力のある「理想の伝え手」を見つけ、理想的な口コミを投稿してもらえるように環境設定したうえで、彼らに商品を使用してもらうのです。

理想の伝え手の見つけ方や環境設定の方法は次回の記事で書きますので、ぜひ見てみてくださいね(^-^)

ステマはメリットなし

消費者は日々SNS等を使用し口コミを参考に商品選びをしています。そのため、情報収集力や判断力は昔に比べ非常に高くなっています。

違和感のある投稿を見つけてしまうと「不自然だな。ステマかな?」と懐疑的な印象を持たれてしまいます。

ステマの口コミは実は公式HPの情報を少し変えて投稿している場合がほとんどです。実際に使用して書いたわけではないため、内容も「最高!」「大好きな商品!」など消費者が参考になるものではないので、売上には繋がりません。それどころか、口コミの信頼性が下がってしまいマイナスポイントとなってしまうでしょう。

また、ステマ投稿者が「企業側に依頼して投稿しました」と発信してしまったら企業のイメージはガタ落ちです。このようなネガティブな情報はあっという間に拡散してしまうので、その他の商品も売れなくなってしまうでしょう。

このようにステマはメリットが少なく、デメリットが多いので使用しないほうが無難です。

今回は、企業がアピールしていることが消費者の購買意欲を上げる内容になっていないことがある点や、口コミやステマの性質についてを書きました!

今売り出している商品が本当に消費者の心を動かす宣伝内容になっているのか、もう一度見直してみてはいかでしょうか??

そうでないと感じたならば、口コミ等の他の手段を使用することも考えてもいいかもしれませんね!

この本を書いたサウスポーはこちら↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?