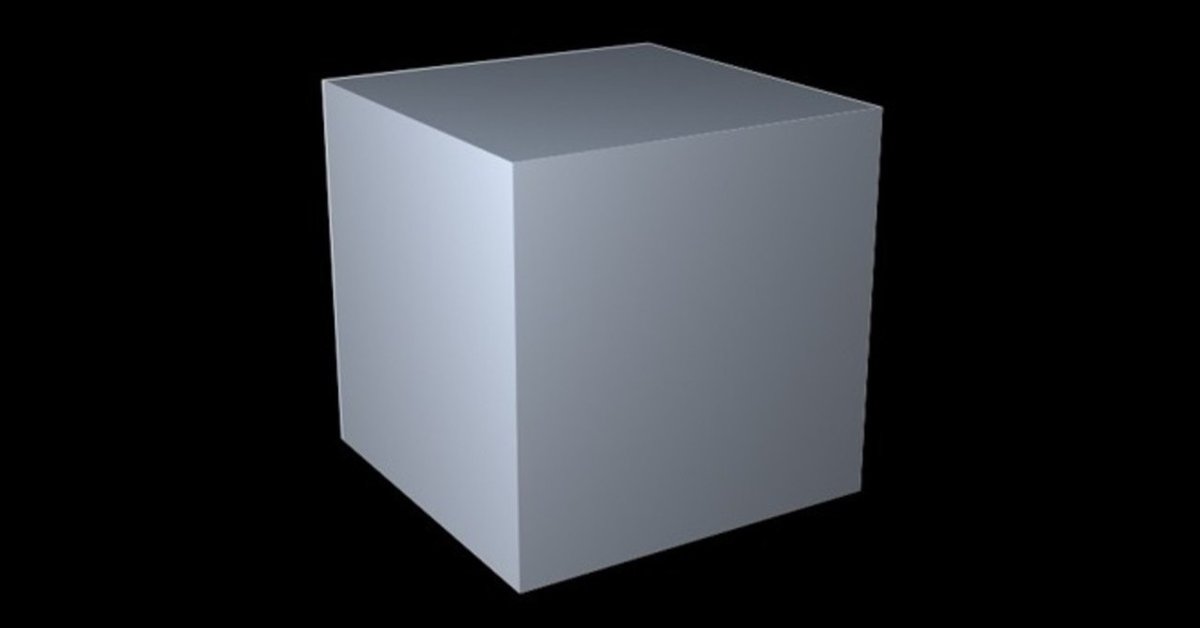

箱

「君は何を持っているの?」

聞き間違いだろうか?

向かいの青年から、そう尋ねられた時、私は何も待ってなどいなかった。

ただ、持ってはいた。箱だ。

「ここは待合室だよ?」

本来、何かを待つべき場所なのだろう。答えに窮していた自分に、青年は質問を続けてくる。彼の期待通りの答え等、出せそうに無く、下を向いてやり過ごそうとする。

ーーー。

沈黙の時間が戻ってきた。この狭い空間で、聞こえないふりを続けるのは無理があったが、致し方無い。僕の持っている小さな箱について、目的地に着くまで、決して誰にも悟られたくなかったからだ。

ふと、視線を感じて顔を上げると、その青年は去り、空間がこちらを見ていた。否、空間にポツンと浮かぶ眼球がこちらを見ていた。一対の眼球は、視神経で結ばれ、空間の先の中枢まで繋がっているようだった。

いつの間に。何故、この場所が分かったのか?

恐怖を感じるべきシチュエーションであることは間違いなかった。しかし、何も感じなかった。早く夕闇に呑まれてしまえ、と強く願った。

箱だ。

箱を渡してきた人物に会わなければ。

脳内にリフレインするその感情は、自分のものであるはずなのに、何かにコントロールされている様にも思える。呼吸を整える。頭の中を整理する。文字通り、頭蓋を半開きにし、区画整理を行う。この時代、人体はハードに過ぎず、人間の本体は箱に閉じ込められ、安全な場所から人体と脳内をメンテナンスすることが当たり前になっていた。

ーーー。

翌朝、とある単線の駅の待合室で、息を引き取った青年の身柄が発見された。駅員が彼を見つけた時には、彼は大事そうに銀色の立方体の箱を抱え、ただ座っているかに見えた。

彼の目の前のポスターには、大きく目が見開かれたイラストに、「歩きスマホ禁止!前を向いて歩くこと」と書かれたポスターが貼られており、その裏からは自動販売機に続く電気ケーブルが伸びていた。

彼は狂人だったのか?その答えは、この世界を、人間を閉じ込めた、銀色の箱のみが知る。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?