育児において睡眠は最重要

十分な睡眠を取れていれば8割方育休はスムーズにいく

と言い切っても良いと考えています。

健康的な生活を送るためには 睡眠は非常に重要です。

一方で育児は睡眠を削りがちなものです。

個人的には育休を取る目的は家族と周りのウェルビーイングの為だと考えていますので、精神的に快適に過ごすためにも十分な睡眠は必要不可欠であると言えます。

育児に限らず、日常生活において睡眠不足のもたらす様々な影響が各方面で取り沙汰されています。

その中で自分自身の経験から、育児中の睡眠不足がもたらすデメリット(損失)は 精神的に不安定になることです。

女性の場合でしたら産後うつなど、男性の場合は育児中の苛立ちやケアレスミスの増加。

とにかく母親の睡眠時間を確保する

これに尽きます。

産後の母親は 心身ともに疲弊していることは書くまでも有りませんが、その回復には睡眠が必須です。

産後のカラダに必要なのは、「安静」と「睡眠」

出産を終えて、いよいよ赤ちゃんとの新しい生活がスタートします。しかし、妊娠・出産によってお母さんのカラダには大きな変化が起きており、すぐに妊娠前と同じ状態に戻るわけではありません。

出産後のカラダが元の状態に戻るまでのおよそ6~8週間の期間を「産褥期(さんじょくき)」と呼びます。この間、個人差はありますが、多くの不調や産前には見られなかったさまざまな症状が出てきます。

産褥期と上手に付き合い、回復を早めるには、しっかり睡眠をとってカラダを休ませ、安静に過ごすことがポイントです。ここで無理をするとカラダの回復が遅れたり、ときには赤ちゃんのお世話が思うようにできないほど体調を崩してしまうこともあります。最初から家事や育児を完璧にこなそうとする必要はありません。産褥期をどのように過ごすか、妊娠中からパートナーや家族と話し合っておきましょう。

以下のパンパースによる記事は良くまとまっていますので、男性諸君も必読です。(症状は人によってことなるので、記事の内容を鵜呑みにしないように)

一方で 母乳育児の場合は 三時間おきに授乳をすることが推奨されていますので、夜でも容赦なく三時間おきに睡眠が途絶えます。

母乳である以上、特に夜中は父親は正直出来ることはほとんどありません。この場合、全体感を持って出来ることを効果的に実施するのが良いです。

午前中・お昼 に母親の仮眠時間を作る

仮眠の時間を確保することです。そのためには育休期間中の 家事・雑用・上の子の世話・赤ちゃんのお世話(授乳を以外の一切合切)を全てやります。

取るだけ育休、なんちゃって育休にならないためには 目的と目標と方法が必須です。

目的:家族と周りが精神的にウェルビーイングを得る。

目標:母親の睡眠時間を 最低でも8時間/日は確保する。

方法:母親に授乳以外の負担をさせない。

という具合です。

睡眠確保のためにはミルクの導入も検討

我が家の場合は 母親の睡眠時間を確保する(= 父親の出来ることを増やす)ために ミルクは積極的に使ってきました。

全てをミルクにすることはありませんでしたが、多少なりとも母親の負担を軽減させることにつながりました。

父親の睡眠時間も確保する

父親の睡眠時間も必須です。

慣れない育児、24時間家族と一緒、社会的に切り離される etc. これが数週間続いてくると精神的にも参ってきます。

精神的に参ってくるとどうなるかというと、必ずイライラします。そして家庭内で妻や子どもと喧嘩をします。

そんな状況にならないためにも、睡眠を十分に取って精神的に参らないようにする必要があります。

私自身は仕事をしていないことや夜には少々時間があることからつい夜ふかしをしてしまうことがありました。その結果睡眠不足を作り出して苦しむという羽目になりましたので、その轍は踏まないようにして頂きたいです。

厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 (案)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

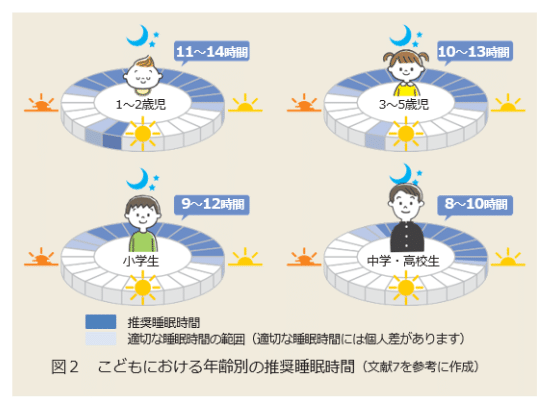

厚生労働省 のガイドライン では以下のように睡眠時間の目安を以下のように規定します。

9 ページ目

13 ページ目

6~8時間 というと、一般的にも知られており、感覚的にも正しいと感じることができます。

一方で、自分自身に最適な(=必要とされる)睡眠時間は何時間であるのかまでは感覚的にはなんとなく分かっていても、明確には知らないことが多いです。

自分自身の睡眠時間の良し悪しについては、スマートウォッチやスマートフォンを使用することで測定・評価が出来ますので、育児が始まる前(推奨は出産前から育休を取り始め育休生活に身体を慣らすことです)

上の子の睡眠

上の子も年齢によりますが、赤ちゃんが生まれ、日々の生活に揉まれ、遊び、心身ともに毎日疲れていることでしょう。

上の子は出来れば、赤ちゃんや母親とは別の部屋で寝るのが良いと思います。それが叶わない場合も 十分な睡眠が取れるように生活リズムを整えるのが望ましいです。

厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド 2023

今回参考にした厚生労働省の ガイドラインは非常によく情報がまとまっており、読みやすいものでした。一度全文を読んで見られることをおすすめします。

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?