DEP独自価値ユーティリティの充実へDePINとGamifiedWorkが到達する未来

暗号資産DEPは何のために存在するのか?

という論考の第一弾です。

DEPの新ユーティリティの構想について語ります。

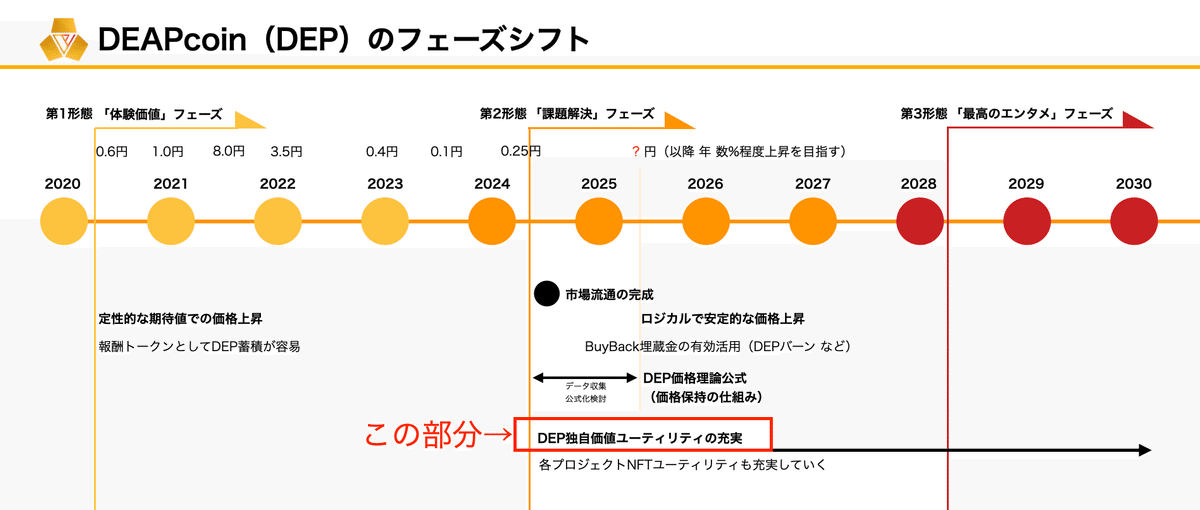

これは以前からロードマップとして計画していた下記の部分に当たります。

1. DEP/PlayMiningのこれまで

▼ 暗号資産「DEP(DEAPcoin)」のこれまで

2019年、暗号資産DEP(DEAPcoin)はブロックチェーン上に誕生。総発行数300億DEPのうち、200億DEPが"採掘可能資源"として設定されました。

2020年4月、DEPはPlayMining経済圏の基軸通貨として、価格変動を伴い世界市場で取引が開始されました。

2020年5月、NFTカードバトルゲーム「JobTribes」サービス開始。

DEPは、有名な「Axie Infinity」の暗号資産SLP(Smooth Love Potion)の取引開始よりも3ヶ月早く、世界で最も早い「Play to Earn(ゲームを遊んで稼ぐ)」トークンです。(異論 是非お寄せください)

現時点での市場流通量は83%超(2024年6月現在)。初期の事業計画書(ホワイトペーパー)では約9年で"採掘可能資源"200億DEPの採掘が完了して市場流通するとされていましたが、当初の計画よりも早いタイミングで市場流通が完了する(流通量がほぼ100%になる)と予想されています。

▼ プラットフォーム「PlayMining」のこれまで

PlayMiningはNFTゲームプラットフォームとして、さまざまな「Play to Earnゲーム」を提供してきました。

私も共同創業者の吉田ごろうも「既存のゲーム体験を、ブロックチェーンの新しい技術でアップデートしよう!」と事業を始めましたが、これまで走りながら思考してきた過程が、キャッチコピーの変遷にも反映されています。

遊んで暮らせる世界をつくる

GameFi:NFTでゲームに経済圏を構築

Web3エンターテイメント。エンタメの新しい価値を提供する

ゲーミフィケーションとトークンインセンティブで社会課題解決

ゲームファイド ワーク(Gamified Work)

DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network)

次々と流行りの言葉(バズワード)が入れ替わるなかで、私たちは大きな「悟り」を得ました。ブロックチェーンゲームには、これまでのゲームにはなかった「現実世界の課題解決」という役割があると気づいたのです。

これまでのゲームの歴史も同じです。コンソールゲーム(家庭用のゲーム専用機)のあとにPCゲーム、さらにモバイルゲームと新たな技術が登場しましたが、既存のゲームを代替するのではなく新たな市場として積み上げられてきました。

そこで、「既存のゲーム体験を、ブロックチェーンの新しい技術でアップデートしよう!」とこれまで走り続けてきた過程を、Play to Earnゲームを主軸とした「体験価値」フェーズだったと私たちは位置づけました。

そして、2023年10月にPlayMiningのフェーズシフト「課題解決」フェーズを発表しました。

これには、ブロックチェーンゲームに「現実世界の課題解決」という役割がある、と私たちが気づいたことが反映されています。

2. DEP/PlayMiningの現在の取り組み

▼ 外貨獲得3つの柱と所得倍増計画

第2形態である「課題解決」フェーズにおいて、DEP/PlayMining経済圏は3つの方向で外貨を獲得します。現在、「所得倍増計画」として下記の施策を進めています。

応援体験の導入による外貨獲得

Web3広告による外貨獲得

課題解決による外貨獲得

▼ 課題解決の具体的な取り組み

2024年6月19日の「自民党web3PT」に参加。

自民党web3PT参加してきました!

— KOZO Yamada|NFTプロデューサー|山田耕三 (@kozo_tx) June 19, 2024

各省庁の皆さまも朝8時からびっしりと列席されていましたが明日も1日に2回 web3PTヒアリング回が実施されるそう。日本政府のWeb3への取り組み熱量、本気・・・!#PlayMining #DEP #Web3で課題解決 pic.twitter.com/J89jjDnNJA

下記の3つの事例を紹介しました。

その他、PlayMiningで進行中の企画について説明しました。

3. DEP/PlayMiningの分析・抽象化

1、2をふまえ、ブロックチェーンゲームの「現実世界の課題解決」という役割の解像度をさらに上げるため、ここからは事例を挙げながら、さらに分析・抽象化してまとめていきます。

▼ ワークのプレイ化

東京電力さまと実施している陣取りゲーム「ピクトレ」。このゲームは、電力アセット(電柱)の点検業務をユーザーが行う「ワーク(労働)」の意味を持ちつつ、その行為はあくまでゲームの「プレイ(遊び)」です。

企業にとっては「ワーク」のコスト削減という側面がありながら、ユーザーにとっての「プレイ」の楽しさという付加価値の創出がなされています。

前述の自民党web3PTでは、「PlayMiningは、既存のゲームの枠組みとは価値創出の仕組みがまったく異なる。たとえるなら、スポットワークの『タイミー』やギグワークの『Uber Eats』のようなマッチングの事業である」とお話しました。

つまり、既存のゲーム産業とはまったく別物であるという説明です。

歴史的にも、「ワーク」の概念は変容してきました。現在、進みつつあるのは「ワーク」と「プレイ」の境目が曖昧になる「ワークのプレイ化」です。

▼ DEP/PlayMiningの抽象化分析

DEP/PlayMiningを抽象化すると、次の3つの視点が浮かび上がります。それぞれ、詳しく解説します。

①労働の細分化(Fractionalized Work)

②所有の分散化(Decentralized Ownership)

③労働履歴の証明(Proof of Work Experience)

①労働の細分化(Fractionalized Work)

日本は今後、少子高齢化と人口減が続く見通しです。それに伴い、労働力不足はあらゆる領域に広がっています。

たとえば、介護の人手不足では、既存業務を細分化して仕事を切り出す「業務分解」という方法がとられています。介護業務を食事や入浴、起床、就寝、清掃などで計48種類に分解した結果、約7割にあたる33種類の業務が資格がなくても対応可能となりました。

PlayMiningの「ピクトレ」は、これと同じように電力インフラの点検業務を細分化し、陣取りゲームとして楽しめるようにしています。

つまり、PlayMiningは「労働の細分化(Fractionalized Work)」によって、人材と「ワーク」のマッチング精度を向上しつつ、それを「プレイ」として楽しめるように付加価値をつけているものだといえます。これにより、労働力がなめらかに供給することができるのです。

②所有の分散化(Decentralized Ownership)

PlayMiningの「ピクトレ」は、日本発の「DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network:分散型物理インフラネットワーク)」と説明されています。

その本質は「誰でも自分のモノを提供・貢献することで利用できるネットワーク」です。

かつて、モノやサービスを提供するための生産施設(インフラ)は資本家が独占していました。しかし、現在では技術の進歩に伴い、みんなが持っているモノが生産施設(インフラ)として足りるようになってきました。

たとえば、高品質な動画撮影をするために、かつては高価なカメラが必要でした。しかし、現在はスマートフォンのカメラで映画のような高品質な動画を撮影することができます。

しかし、Web3以前の既存サービスでは、資本家の独占は揺るぎません。たとえば、ギグワークのマッチングプラットフォーム「Uber」は、ギグワークの労働者の処遇よりも、株主(資本家)への還元を優先しました。

Amazonの配達員の処遇は、いつまで経っても改善されていません。

既存サービスでは、仕事が生み出した価値が資本家だけにわたり、働き手に公正に配分されないという課題があります。

だからこそ、Web3では「所有の分散化」をトークンを媒介により実現するDePINが生まれました。

働き手が貢献に応じてトークンを獲得することで、働き手もプラットフォームの価値が上がることによるキャピタルゲインを得られる という考え方がWeb3にはあります。これこそが暗号資産DEPというトークンの存在意義です。

ー今後のトークン経済の成熟から、Society5.0への貢献可能性までー」|経済産業省

最近では、GPU(Graphics Processing Unit)のDePINサービスも複数ありますが、これも一般の人が持っているGPUの余力を結集して、分散型のインフラネットワークにしようという動きです。

③労働履歴の証明(Proof of Work Experience)

働き手の「レビュー(評価)/労働履歴」には、とても価値があります。「ピクトレ」ユーザーであるKOUMA San(こうま)さんの投稿が分かりやすいので引用させてください。

#ピクトレ

— KOUMA San(こうま) (@kouma_san1125) June 18, 2024

雨で農作業ができないので、たまには真面目な事も書いてみようかな🧑🌾

ピクトレが楽しくて、今後どのよう進化するのか?色々妄想しています。

公式では全国、世界進出・他インフラ等への対象拡大etc…ありますが、

私は

「PICTERご指名で仕事がくる」

のではないかな?と考えています。続

ピクトレのプレイヤーだから、次は指名で仕事がくるようになる。これが未来形です。

これまでも、インターネットサービスにも「レビュー(評価)」はありましたが、②と同様にプラットフォームに囲い込まれていました。ゆえに、ユーザーが脅かされるという問題が起こっています。

クラウドソーシングサービスも同様に、「レビュー(評価)」はありますが、問題は他のクラウドソーシングサービスに自分の「レビュー(評価)/労働履歴」を移行できないことです。自分の履歴にもかかわらず、囲い込まれてしまう。

だからこそ、Web3のアプローチが重要になります。「レビュー(評価)/労働履歴」をプラットフォームを横断して利用できるようになることで、プラットフォームの権力に対抗することができます。

ここでPlayMiningが新たに目指すことができるブルーオーシャンが明らかになりました。「労働履歴の証明(Proof of Work Experience)」です。PlayMiningでのプレイ化されたワークが労働履歴として、検証可能なカタチのデータとして残すことができるのです。

4. DEP/PlayMiningの新ユーティリティ構想

▼ 労働履歴を証明するパブリックチェーン「DEPチェーン」の新設

3のDEP/PlayMiningの分析・抽象化をふまえると、いよいよ目指すべき新ユーティリティの姿が見えてきました。

DEPのこれまでのユーティリティは、「PlayMiningゲームタイトル内でのゲームアイテムNFTの購入消費」であり、間接的には「DEP以外で上がる売上の一定量をバイバックでDEP消費に還元する施策の実施」でした。

「労働の細分化(Fractionalized Work)」「所有の分散化(Decentralized Ownership)」「労働履歴の証明(Proof of Work Experience)」の3つを統合すると、次のようなコンセプトから新たなユーティリティが生まれます。

パブリックチェーン上に、

ゲームやプレイ化されたワークを通じて行動・労働履歴・評価が蓄積し、

スキル(状態)を証明する仕組みを新設(=DEPチェーン と呼ぶ)。

DEPは上記 DEPチェーンの基軸通貨として、

認証された行動・労働履歴・評価にアクセスしたいサービス利用者が、

DEPチェーンで証明のトランザクションを実行するために消費される。

大胆なプランのように見えますが、パブリックチェーン(L2/L3)というWeb3のプロトコルにおけるトークンのユーティリティとしては非常にスタンダードな考え方です。

PlayMiningは、今まで「Web3はあくまで何かを成し遂げるための手段」と位置づけてきましたが、いよいよWeb3の王道としてのパブリックチェーンを活用していきます。

▼ 「DEPチェーン」の具体的な需要

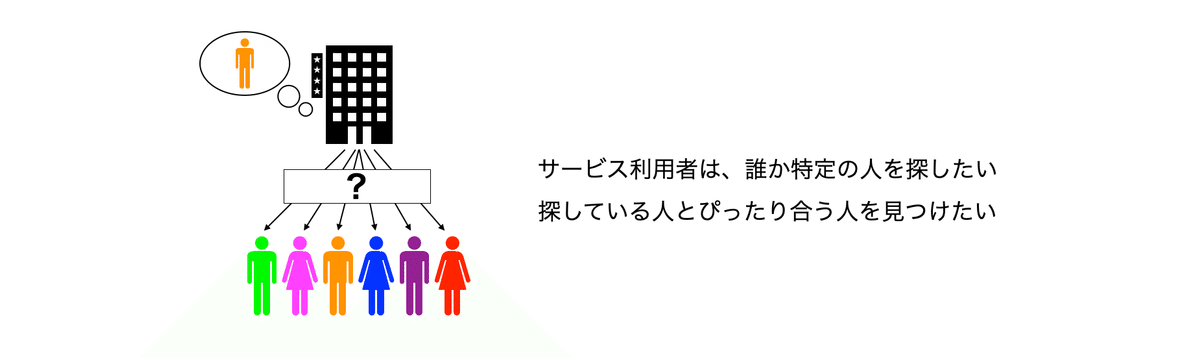

DEPチェーンを利用する側の需要は、基本的に「特定の属性を持つ人を見つけたい」ということです。

以下、その需要を4つに分類します。

業務委託型:特定の業務を委託したい、その能力を持つ人を探したい

広告型:サービスや商品を適切な属性の人に訴求したい

寄付型:支援すべき属性の人に、最小の中間マージンで支援を届けたい

自己承認欲求型:自分の成長や行動履歴を定量的に蓄積して評価されたい

下記の図のように比較すると、「労働履歴の証明(Proof of Work Experience)」を目指すDEP/DEPチェーンの構想は、「人間の証明(Proof of personhood)」を目指すワールドコイン/ワールドチェーンと枠組みは、パブリックな存在として証明サービスを提供する役割として同じです。

▼ 「DEPチェーン」のAI活用

AI時代において、「人間の証明(Proof of personhood)」に対する需要が増えると考えるワールドコイン/ワールドチェーン。それと同じように、DEP/DEPチェーンさらにはPlayMiningが提供するサービス全体でも、AIを大いに活用することになりそうです。

お客(データ活用)側:自然言語で、ほしい情報をリクエストするとAIがタグを抽出

ゲームプレイヤー(データ提供)側:様々なゲームプレイ行動をAIがタグ付けしてスコア化

マッチングシステム:膨大なタグとスコアをAIが最適マッチング

▼ ワーク(労働)とテックの歴史から見る「DEPチェーン」

最後に、この新ユーティリティ構想を歴史の流れとして捉えてみます。

産業革命以降:会社が社員を雇用する(1 : 1)=仕事(担務)に対して1人が対応

情報革命以降:プロジェクトベースでマッチングが可能に(n : 1)=1人が複数の 仕事(担務)に対応。しかし「レビュー(評価)/労働履歴」はプラットフォームに囲い込まれ、サービスを横断して活用はできない

ブロックチェーンAI革命以降:労働履歴ベースでマッチングが可能に(n : n)=仕事/労働力の細分化でマッチングを最適化/最大化。「レビュー(評価)/労働履歴」を複数プラットフォームで活用できる。

▼ 目標としての「労働包摂(Working Inclusion)」

世界で銀行口座を持たない成人の数は約14億人と言われており、フィンテックの大きな価値の1つに「金融包摂」が挙げられます。

「金融包摂(Financial Inclusion:ファイナンシャルインクルージョン)」とは、世界銀行の定義によれば「すべての人々が、経済活動のチャンスを捉えるため、また経済的に不安定な状況を軽減するために必要とされる金融サービスにアクセスでき、またそれを利用できる状況」とされています。

ここまで論じてきたPlayMiningの取り組みの方向性を表現するなら、

「労働包摂(Working Inclusion)」という言葉が良いかもしれません。

それは、地域差、性差、文化差、年齢差を越え、障がい者を含めて、

すべての人に働きやすく 楽しみながら 生きていける社会の実現です。

全ての行動が現実の価値創造につながる世界、とも言えます。

・街に出て陣取りゲームに勝つために写真を取ることが、現実のインフラを守ることにつながる

・ゴミ分別ゲームをプレイすることが、廃棄物処理の労働力確保や一般市民の啓蒙につながる

・サイコロを振ってすごろくに没頭することが、「地域の関係人口」増加につながる

・リワードを目指してクイズに答えることが、企業にとっての効果的な商品訴求につながる

・カードバトルゲームで雇われることが、支援する側にとって的確で透明性の高い支援の実現につながる

「レビュー(評価)/労働履歴」においても同じです。

・ピクトレをプレイした人は「電柱を撮影するスキル」「街に出て歩いた頻度・量」「知的にチームに貢献した量」をチェーンに刻む

・ゴミ分別ゲームをプレイした人は「廃棄物処理の知識量」「作業の正確さ・スピード」をチェーンに刻む

・すごろくゲームをプレイした人は連続ログイン履歴により「特定地域の関係人口レベル」をチェーンに刻む

・Answer to Earnをプレイする人は企業にとって効果的な訴求対象になるべく、自分の意思で自分の属性をチェーンに刻む

・JobTribesで支援を必要とするスカラーたちは、支援者にとってより明確な対象であることが分かる属性をチェーンに刻む

DEPの新しいユーティリティ、そして新しくWeb3ど真ん中のプロジェクトとして整理された「DEPチェーン」の姿は、今後、さらに技術的な側面も含めて、そのビジョンを明らかにしていきます。

PlayMiningには、「JobTribes」から「ピクトレ」まで、すでにプレイを通じて様々な履歴を残してくれているユーザーのみなさんがたくさんいらっしゃいます。このnoteで示したDEP/PlayMiningあるべきサービスを実現するために、実証実験の小さな一つひとつを開始していきます。

最後に。以上の新たな構想をふまえ、これまでのPlayMiningのキャッチコピーをもう一度、振り返ってみましょう。

遊んで暮らせる世界をつくる

GameFi:NFTでゲームに経済圏を構築

Web3エンターテイメント。エンタメの新しい価値を提供する

ゲーミフィケーションとトークンインセンティブで社会課題解決

ゲームファイド ワーク(Gamified Work)

DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network)

いかがでしょうか。どれも矛盾していないことに、きっと気づいていただけるのではないでしょうか。もし抽象的で伝わらなかったとしても、私が実現しようとする「本質的な価値」にブレはありません。

DEP/PlayMiningにとっては、さらなる高みを目指すフェーズです。壮大な取り組みにはなりますが、足元のできることから一歩一歩と積み重ねていきたいと思います!

長文をここまで読んでいただき、本当にありがとうございました。今後もX(Twitter)で最新の取り組みやアイデアを日々発信していきますので、ぜひフォローもお願いします!!