「学校の働き方改革」を勉強してみた〜経産省の「未来の教室」ページから〜

「学校における働き方改革」という言葉を目にしてから、しばらくの時が経過したように思います。仕事がら学校現場にお邪魔する機会も多く、学校の先生ともよくお話するので、先生方の状況を「感覚的に」理解していた気になっていました。

しかし先日、経産省が運営している「未来の教室」ページを眺めたいたところ、「学校BPR~学校における働き方改革~」というボタンが目に入ったので少しずつ読み進めていくうちに、この問題に対してわかった気になっていただけで何も考えずに過ごしていることに気がついてしまいました。

今回は、このページに記載されている情報をまとめながら、今更ながら学校における働き方改革について考えてみることにしました。

1.学校BPRとは何か?先生の働き方の実態

「学校における働き方改革」という単語と一緒に語られるBPRとは何をさすのでしょうか?

BPRとは、Business Process Re-engineering の略で、民間企業の働き方改革で用いられている手法をさすことばのようです。学校BPRとは、学校に対してBPRという手法を用いながら、学校の働き方改革を実行していこうということになります。

では、「先生方はどのくらい働いているのか」について見ていきたいと思います。

2019年2月のボストンコンサルティンググループ(BCG)の報告によれば、残業時間が80時間/月を越えた先生は約半数いたそうです(下図)。80時間は一般的に過労死ラインと言われていて、土日を計測に含まないこの数字はかなり高い数字といえます。国際的にみても「日本の先生は忙しい」というのは結構有名な話ですね。

2.なぜ日本の先生は忙しいのか?

では、なぜ日本の先生が忙しいのかという疑問に繋がっていきますが、そこについても調査されています。(※小学校・中学校の先生に焦点)

【結論】

学校現場が忙しい理由は、先生の意識・行動だけにあるわけではなく、学校の仕組み・ICTインフラ、教育制度、そして地域・社会の意識まで、様々なところに存在している。(下図:課題の真因)

先生個人の意識改革だけでなく、意識改革を邪魔するような様々な外圧があったり、一度止まって考えるような時間すらないことで前年踏襲という意思決定に繋がったりして、いつまでたっても業務時間が減らないということになっているようです。個人では如何ともし難い要因があるようですね。

ここで先生がどのような業務をしているのかを把握するために業務を分類してみたいと思います。この分類は調査結果を元に作成しており、丸数字は調査結果資料に記載されている番号に対応しています。

▼学習指導

①授業 ②授業準備 ③採点評価

▼生徒指導

④生徒指導

▼学校運営

⑤会議 ⑥行事準備 ⑦校内整備 ⑨事務決裁

▼渉外対応

⑧保護者対応 ⑩渉外対応

▼主に中学校の業務

11.部活指導 12.進路指導・事務

先生方は上記のような仕事でどのようなことに時間を取られているのかについてグラフ化したものが以下です。小学校の先生についてまとめられたデータとなっており、教諭と管理職に分けられた資料となっています。

この調査結果では、教育現場で抱える課題に対する根本的な対応策は、地域・社会・政府も巻き込んだ取組みが必要であるとしています。また、その解決の手段としてICT化ということを一例としてあげていますが、ここでのICT化は学習指導にICTやデジタルを導入しようということではなく、学校の業務の仕組み自体を抜本的に変えていこうという教育DXという考え方を推進していく必要があるとしています。

3.働き方の改善方法とその効果は?

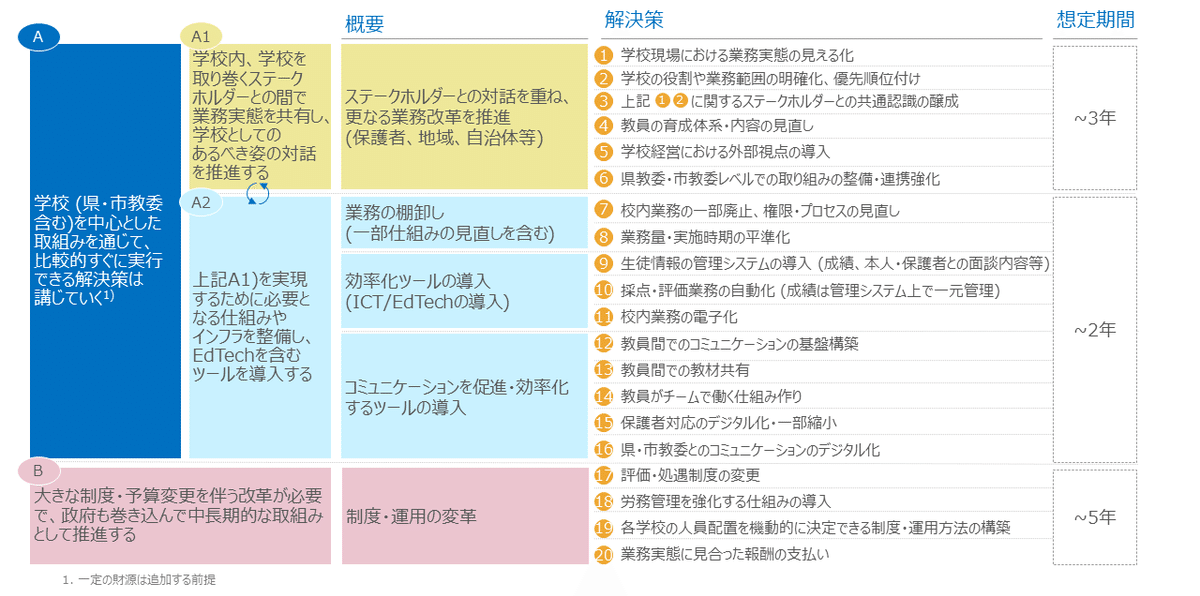

では、どのように働き方を変えていくのかということになりますが、今回の調査結果では下図のように細かく分類されました。

ちょっと細かいので、筆者なりの解釈してみると以下のようになりました。

A.教育委員会・学校・保護者・自治体で解決をめざすもの

A1:関係者で話し合いを重ね、先生の業務範囲を明確化し、優先順位をつける。

A2:先生の業務を棚卸しして、ICTツールなどを導入することで業務効率を高める。

B .制度や予算の変更が必要なもの

とにかくまずは「先生の業務の棚卸しをしよう」ということですね。

ちなみに、学校BPRを行うと業務時間は下記のように改善するという試算が出たようです。1日1〜2時間くらい業務時間が減るようです。

4.スピード感を持って学校が変わっていくには?〜筆者がみた変化が早い学校の傾向〜

調査結果から課題解決のための大きな枠組みとその効果は分かりましたが、実際どのように進めていくのかという疑問が残ります。調査結果では、下記のようなPDCAサイクルを各学校が回していくことが必要だとしています。

資料はここで終了し、誰が関係者に声をかけ、教育DXを推進するためのリーダーシップを取るのかということについての記載はありません。

ですので、ここからは筆者が多くの学校に訪問している中で感じた「スピード感を持って変化した学校の傾向」を少しだけまとめたいと思います。

まずは結論から述べたいと思います。

「スピード感を持って変化している学校では、校長先生か教頭先生が問題に関わっている」ケースがほとんどでした。理事長先生が関わっているということはありますが、どちらにしても決定権者が改革に前向きで、かつ現場の先生と共に歩んでいるケースでないとうまく進まないということです。

当たり前のことを言っているようですが、この当たり前が実現できない以下のようなケースを多々見てきました。

A.校長先生や教頭先生のリーダーシップを現場の先生が拒否するため、最終的にリーダーシップを取る人がいなくなる。

学校現場では、校長先生や教頭先生がリーダーシップを取ろうとしても現場の先生の意見が尊重されすぎて改革が進まないというケースが多々あります。そのようなことが続くため校長先生や教頭先生がリーダーシップを取ること自体を諦めてしまうケースが散見されています。実はそのような学校の現場の先生であっても「リーダーシップを取るのは校長先生や教頭先生の役割だ」と思っているのですが、校長先生や教頭先生の心は折れてしまっているといるのです。結局、誰も課題が自分事にならず、いつまでも同じ状態のまま過ごしていくというケースが大変多くの学校で起こっているように思います。

B.少数の特命グループや特定の先生に丸投げ

課題に対して、特別編成チームを作る学校は多くあります。これがチームではなく1名の先生が特命を受けることも珍しくありません。しかし、このチームを作ったことで校長先生や教頭先生が満足してしまい、この役割を与えられた先生方が孤立するというケースも多くみてきました。特命を受けていると言っても大きな権限を持っている訳ではありませんし、普段は同僚である現場の先生を説得するようなことが難しいこともあります。基本的に全ての先生が大きな変化を要求される取り組みとなりますので、その方針に従いたくない先生も中にはいらっしゃいます。すると数的に少数な先生方が徐々に孤立し、取り組み自体が進んでいかないというケースも多く見てきました。多くの場合、校長先生や教頭先生が出てきたのは最初だけということになっているようです。また、教頭先生は特命を受けた先生の話を聞いているのですが、教頭先生自身が忙しすぎてボトルネックになっているというケースも意外とあったように思います。

では、どのような学校が良好な関係を築きながらスピード感をもって変化していくのでしょうか。

多くの場合、校長先生や教頭先生が学校組織の方向性を考えるきっかけを作り、実行部隊ではなくサポート役に回っていたというケースでした。このサポート役というのが大変大事で、特定の先生に丸投げする口だけ応援団ではなく、教育委員会、地域、校内の先生方といった関係者との調整役としての機能=変化の機運を醸成していく役割を担っています。この役割を全うされることで、実行部隊となる現場の先生のアイディアがうまく浸透していくようになっていきます。すると徐々に改革のスピードが早まっていきますし、別の課題が発生しても、一度経験したやり方になりますのでスピード感を持って対処できる強い学校組織になっていきます。

ごく稀に、実行部隊も調整役もすべて一人でこなせてしまうスーパー校長先生もいらっしゃるのですが、一人ではこぼれ落ちてしまう細かな調整は、目立たないところで教頭先生がおこなっていたように思います。このように校長先生と教頭先生の役割分担がはっきりしている場合でも改革が早く進んでいたように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?