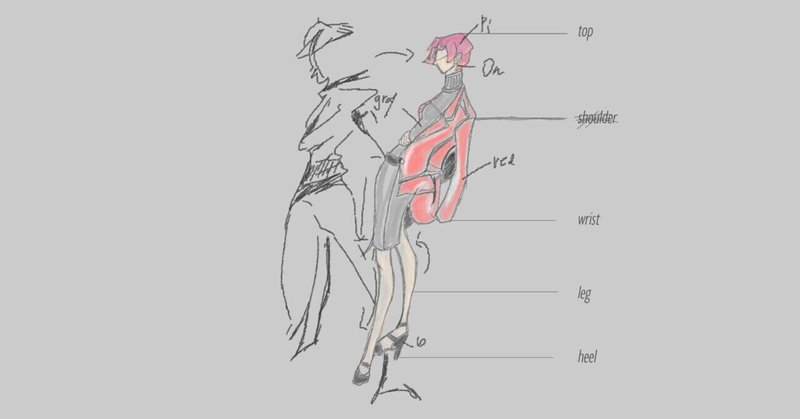

プロジェクトランウェイが教えてくれたクソモラシと言葉の魔力。

”プロジェクト・ランウェイ”という番組をご存じだろうか?

僕はこの番組を雪がちらつき始めた今年の11月頃、初めて視聴したのだが、ご覧になった人の多くは刺激的でスピード感のあるファッション業界の凄まじさに驚嘆したのではないだろうか。

僕もその一人だ。ちなみに、昨日の味噌汁はシジミだ。

”プロジェクト・ランウェイ”とは、アメリカのファッションデザイナーをテーマにしたオーディション番組である。

参加者は15名前後で毎回、課題に基づいた衣服や生地を与えられ、時間内で競作し、審査を受ける。審査では毎回6名が会場に残される。この6名の中から優秀作品を作った1名と脱落する1名を発表するのだ。ちなみに、ここで残されなかった参加者は次の課題へ進出できる。

つまり、毎回1つの課題につき1名は必ず脱落するシステムだ。

最終的に残った上位3名がニューヨークで行われるニューヨーク・コレクションの舞台でそれぞれのコレクションを披露し、そのコレクションをもって最終審査となる。その結果により優勝者が決定するのだ。

これだけ聞いても優勝までの道のりは相当に険しい。

しかし、この険しい道のりを潜り抜けた優勝者には、自己ブランドを立ち上げるための資金、賞金10万USドル(日本円で約1,033万4,849円)や有名ファッション雑誌での特集、有名ブランドからの指導など、まるでアメリカンドリームを絵に描いたような豪華特典が多く与えられる。

文字通りのアメリカンドリーム。

参加者はまさに人生をかけて課題に挑む。

それに応えるように、審査員もまた本気で参加者と向き合う。

そんなプロ同士の激しい戦いが”プロジェクト・ランウェイ”の魅力なのかもしれない。ちなみに、僕の魅力はまるまるとしたかわいい尻だ。ありがとう。

ファッションに詳しくない僕ですら、この激しい戦いと泥臭く困難に立ち向かう参加者の姿を見せつけられると、まるでファッション評論家のような気持にさせられるから実に不思議である。

それにしても審査員の評価があまりにも辛口ではないか。もっと優しく言ってあげてもいいんじゃないか。参加者は連日連夜、時間に追い詰められながら過酷な課題に頭を抱え、必死の思いで作品を生み出す。それなのにである。それなのに……

「まるで、拘束着だ。」

「甲冑でも作ったのかい。」

「吐き気がするわ。」

あまりにもヒドイ。僕ならこのチンポコ野郎と言ってしまう。いや、小心者なので多分それはない思うが、なんとも参加者が可哀そうだ。

それと同時にこれがプロの世界なのかと圧倒された。

まるで、ひろゆきこと西村博之が古谷経衡に言い放った「それ、あなたの感想ですよね。」を彷彿とさせる。

こうして文章を書いていると否が応でも言葉には敏感になる。だからなのかは分からないが、プロの世界の厳しい言葉がやけに胸に刺さったのだ。

僕はそんな世界を食い入るように見ていた。この番組、実に面白い。

それと同時にあの日、彼女が言い放った「クソモラシ」という言葉を僕は思い出していた。あれも衝撃だった。

あの言葉が、今も僕の心にこびりついている。こびりついている。

こだまでしょうか、いいえ、「クソモラシ」です。

↓

彼女の名はマリアナ、ポルトガル人の父と日本人の母との間に生まれたハーフだ。えくぼがチャーミングで、鼻が高く、彫が深い、高橋メアリージュンを小太りにさせたような愛らしい女の子だった。しかも、穏やかで優しい性格という絵に描いたような美少女だ。日本語はあまり上手ではなかったがその片言な言葉たちもまた、彼女の魅力だった。

小学生という純粋な生き物の社会において彼女はまさに、無敵に素敵な存在というわけだ。

これは結果論だが、僕らの思春期が思った以上に早かったのは彼女の影響と言ってまず間違いない。それほど当時の彼女は男子を魅了していたし、女を意識させるそんな存在だった。

それは当然、僕も例外ではない。僕もマリアナに夢中だったし、正直好きだった。今ならすぐさまベットインだが、当時の僕は恥ずかしがり屋で目が合うたびにドキドキ止まらない。下手すると心臓のアイドリング!!!が毎回、止まりそうになる。

There's no way!!!

そんな感じ。

↓

当時の僕はスポーツ万能だったが、脳ミソが足らない少年だった。アホだった。とてつもないアホだった。ゲームで言うならば確実に脳筋だ。

しかし、元来この世界では、幼少期にスポーツ万能というはとてつもないステータスを誇る。いくらアホだろうが、ブサイクだろうが関係ない。ジョジョで例えるならスタープラチナだ。どんな短所があろうとも、やれやれだぜの一言で女子はいちころだ。立ち向かってくる男子には適当にオラオラしてやれば良い、とてつもなく有益な能力なのである。

そんなスタープラチナをマリアナが意識しないわけがない。小太りが僕を見つめる視線はごく普通のそれではなかった。

何か違っている、どうかしている。そう感じさせるものだった。

僕の行動は早かった。マリアナと親友の結衣からすでに、彼女が僕を意識しているとの情報を得ていたのだ。それは、まるで時飛ばしのように感じさせるほどの情報取得スピードだ。あの時の僕はどことなく、キング・クリムゾンの香りをまとっていた。

この機を逃してはならない。

早速、マリアナを校庭に呼び出した。その日は、やけに西日が眩しくて雰囲気としては最高だった。僕の全身は緊張と興奮で震えていた。

電マじゃねーか。

今ならそうツッコむ余裕は多分にあるし、こいつは高出力のじゃじゃ馬だとか言いそうだが、同時の僕は思ったよりも純粋だった。そんな余裕はなかったのだ。

そわそわする気持ちを隠す為、僕はそれとなく鉄棒で逆上がりをすることにした。

その日はとてつもなく調子が良く、何回転もグルングルンと回ることができた。ひょっとして今日なら大車輪もできるかもしれない。そんな予感とも自信ともとれる感情が僕を包む。これまでスポーツ万能と奥様方からさんざん言われてきた。いわばスポーツの申し子みたいなもんだ。もしかしたら、これを機に鉄棒の申し子とか言われちゃったりするかもしれない。

しかも彼女はまだ来ない。やるなら今だな。

今思うと頭がおかしいとしか思えないが、この時の僕は本気で「実は天才⁉」くらいに思っていた。

僕は目一杯、体を前後に揺らし、腹筋にギュッと力を入れた。体が一瞬ふわっと宙に浮き、足元が頂点に達していた。

”いける!!!”

そんな確信も束の間、重力が僕の体を地面へと吸い込む。

ドシャっという音と共に腹筋に違和感を覚えた。よく見ると下っ腹に鉄棒がぐりっとめり込んでいた。不思議と痛みはない。

僕は何もなかったかのようにヒョイと鉄棒から飛び降りた。

しかし、何かおかしい。体に違和感がある。なんだ、なんなんだ。もしや、骨が逝ったか。しかし、体のどこにも異常はない。

無意識に右手で尻を触った。そこには少し生温かく、どっしりと構えたものが横たわっていた。まさか。

予感にも近いその雰囲気を優しく吹いたその激臭が確信へと変えてくれた。

ぼ、僕は今、クソを漏らしている。

この時の僕はパニックになりながらも頭をフル回転させていた。ここから走り去るのはどうだろう。いや、それはない。今からトイレに駆け込み、パンツを捨てて、再び戻る。いや待て、それは時間的に無理だし、もはや、ズボンも逝っている。なによりこの異臭だ。ど、どうする。

”とりあえず、砂をズボンにつけて鉄棒してたら尻もちついちゃった的な演出で乗り切ろう。”

そう考えた僕の行動は早かった。すぐさま砂を掴もうと手を伸ばした。

しかし瞬間、そのまま僕は地面に腰を下ろしてしまった。

どう考えても頭がおかしい。この状況でそれはない。

やってしまった。確実に広がった、侵略された。もう、一歩も動けない。仮に立ち上がったらどうなるかわからない。

もうパニックを越えて、何かの向こう側が見えていた。

しかし、何かの向こう側から来たのは激しく西日を受けながら歩いてくるマリアナだった。

僕は思わず、心の中で叫んだ。

彼女はじわりじわりと近づいてくる。わがままボディを激しく揺らしながら闊歩する様子はハルクに似ていた。化け物だ。

それにしても来るのが早すぎる。間が悪いハルクだ。

今、来られてもただのクソ漏らしを見るだけだぞ。それは君になんのメリットもない。ただ、運は付くかもしれない。それだけだぞ。そして、なによりもだ、今の僕は次元が違うほど漏らしている。君の想像からは完全に逸脱しているんだ。近づくなー。

しかもだ、しかも僕はこの有様を見られた時点で、君によって確実に社会的から抹殺される。それでも好きなの付き合って!みたいなことは絶対にない。というかそんな奴、頭がどうかしてる。逆にそれだけは、御免被りたい。

誤魔化すしかない。

僕はおもむろに体育座りをした。というか僕にはそれしか選択肢がなかった。その様子をハルクが不思議そうに見ていた。彼女はいつも以上にキラキラした目で、僕をジロジロ見てくる。僕は気が狂いそうになりながら言葉を絞り出した。

「ごめんね、呼び出して。」

「別二大丈夫ダヨ。何シタ?ソコニ座ッテ。汚レルヨ。」

いや。すでに汚れている。汚れ散らかしているんだハルクよ。

「べ、別に~。ちょっと座りたい気分でさッ。」

決まった。なんかそれっぽい。この雰囲気っぽいぞ。

「ソレジャ、私モ隣座ッテイイカ?」

いやそれはあかん。この状況で隣に座ることはお互いにいいことが何一つない。

「今ちょっと雰囲気を楽しんでるから。」

なんどそれは。常軌を逸している。何を血迷ったことを言ってんだ。

「何ソレ?変ナノ。」

そう言って彼女は僕のとなりに座ってきた。距離はかなり近い。これは、バレるのも時間の問題だ。

そう思った瞬間である。

「アッ!結衣チャンダ!」

校門の前に屯していた同級生たちを指差して、彼女は叫んだ。

いや、叫びたいのは僕の方だ。帰れこのビチグソがぁーとか言って走り去りたかった。

僕の心境とはほんとマジでふざけんなよ~裏腹に同級生たちが手を振って近づいてくる。

もう、冷や汗ではない別の何かが僕の背中いっぱいに流れていた。

「一緒ニ行コウ!ホラン!」

そう言って彼女は右手を差し出した。

な、なんだこの手は!貴様、この俺をあいつらの前に連れて行こうって魂胆だな!なんだ、なんだ、そのキラキラした目はよーぉ!もういい、分かったよ、逝ってやるよ!もう、俺をどうにでもしてくれ。

そう思った僕は右手を差し出そうとしたが、反射的に左手を差し出した。だって、僕の右手はそれはもう凄惨なことになっているからね。そりゃ、出せませんよ。

彼女は少し躊躇していたが、あまりにも自信に満ち溢れた左手だったので、圧倒され渋々、左手を差し出した。

僕は彼女の引き寄せる力になされるがまま立ち上がった。しかし、不思議と何も起きない。助かった。この時の心底、安堵したのを覚えている。

その後、友達数人が合流したが信じられないほど、みんな気付かない。

いや、もしかしたら気付いてはいるが、何も言ってこないだけだろうか。

分からない。

そんな僕の懐疑的な心境とは裏腹に突如としてしりとりが始まった。

これが異常に場を盛り上げる。これは予想外だ。徐々にしりとりがヒートアップしていく。結衣がイスケンデルケバブとかいう意味が分からない言葉を繰り出す。マリアナもすかさず応戦した。

「ブラガ!!」 ※ポルトガル北西部の都市

そこいた僕らから小学生の幼さというのは感じられなかった。あの瞬間、僕たちは小さな戦士になっていたのだ。それほど熱狂していたし、真剣だった。

そして何より今だかつてこんなも激しく愉快な下校をしたことがあっただろうか。もしや、これが噂に聞く、脱糞ハイってやつなのか。

僕は楽しさに飲まれて、完全にあれのことをあれしていた。

「モウ、黙ッテル良クナイ。コウネリクン、何カ言ウコトアル、ヨネ?」

マリアナの一言が僕を一瞬でクラッシュさせた。この女、やはりただものではない。

彼女はそう言い放った後、笑みをいっぱいに浮かべて僕の背後に素早く回り込み、ハッとした表情をしていた。こんなところでハッとしないでほしい。

「ブフェー、クソモラシ、コノ人、クソモラシー!!」

そう叫び、腹を抱えて笑う彼女の頬にはキラリと光る一筋の星が、流れていた。

夕日が、やけに赤く、ギラギラと僕を照らしている。

まさに赤っ恥だ。

上手い。

↓

言葉は魔術。

僕はこの言葉が好きだ。幼い頃からずっとそばにいたし、たくさん助けてもらった。優しさ、厳しさ、恐ろしさ、優美さなど様々なことを教えてくれたのが言葉だ。言葉は時として刃にも癒しにもなるというけれど、それ以上の力があると僕は思っている。言葉は思考を変え、行動を変えてくれる。

あの日、マリアナが言い放った”クソモラシ”も僕に大ダメージを与えたし、もう二度とクソは漏らさない行動をさせてくれた。事前にトイレに行くみたな。

それと同じくらいこのプロジェクトランウェイにも多くの尖った言葉が詰まっている。そしてその厳しい言葉は審査員が、これから本物のプロとして巣立っていく参加者たちに送った、”はなむけ”だったのかもしれない。

そんな頭がおかしいプロジェクトランウェイから代表的な一言をあなたにプレゼントしよう。

”ファッション業界は今日流行ったものも、明日には消える。”

クソモラシと共に……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?