附章 光瑤の剱岳を解析する

石崎光瑤の槍ヶ岳について調べるうちに、光瑤の剱岳登山をあらためて検証する機会があった。

そこで強く感じたのは、光瑤が残した剱岳の5枚の写真のうち、あの山頂記念写真ばかりが有名になり、残りの4枚があまりにも注目されていないことである。5枚のうち、光瑤自身が最も見てもらいたかったのは、山頂記念写真ではなく、実は山頂パノラマ写真の方だったのではないか。

石崎光瑤の視点で剱岳登山を振り返る。

桜をコップに生ける

光瑤の一行は、7人のグループである。

石崎光瑤(25歳)・吉田孫四郎(21歳)・河合良成(23歳)・野村義重(24歳)※光瑤以外は四高出身の帝大生生

宇治長次郎(37歳)・佐々木浅次郎(36歳)・立村常次郎(32歳)※いずれも山案内人 年齢は推定

【行程】明治42年(1909)7月23日~25日

立山室堂23日7:00発 ~ 9:15剱御前(別山峠)~剣沢~11:00真砂沢付近着 小屋掛け泊 24日4:30発 [長次郎谷]6:20熊ノ岩 ~関門[長次郎のコル]~ 8:30剱岳山頂 10時30分下山開始 夕方真砂沢付近着泊 ~ 25日室堂

※「熊ノ岩」「長次郎谷」はこの山旅で命名された

『山岳』第5年第1号(明治43年3月31日発行)には、吉田孫四郎による紀行文と光瑤の写真が載っている。紀行文は約14000字とかなり詳細な内容だが、ここでは略す。

光瑤に関する記述は3か所で、興味深いのは登頂の前日夕方、真砂沢(真砂平1760m)での一場面だ。小屋掛けの間、光瑤と河合が周辺の探索に出かけ、「爛漫たる」桜の花の枝を数本持って帰った。[1]

石崎兄は苦心惨憺意匠を凝して撮影にかかる。桜を主人に、他の四五の珍草の伴ひ並べるも能く似合ひ、武骨なるカンジキ、鳶口の間に堅苦しく、陣取りたる可笑し。

スマホで手軽に撮ったのなら面白半分であろうが、当時は1枚撮るだけでも大変な手数である。カンジキや鳶口と桜を並べたところに、写真家光瑤のセンスを感じる。撮影が終わった桜はアルミのコップに生けた。花を愛でる光瑤らしい。

誰が優しの情にや、床柱とも謂ふべき処に、桜花一枝、掛花瓶ならぬアルミニュームの水飲器に挿されてある。

この真砂沢付近で見た桜の花の話は、よほど印象深かったからか、翌年、槍ヶ岳の山旅の紀行文中、ザラ峠越え前の花畑の記述に出てくる。

劔岳頂上、七百[月]二十五日と云ふに山桜が雲かと計り咲き誇って其根元には、燃ゆる様な車百合が白根葵と共に研を競ふて居るに徴しても肯る

光瑤は5枚の写真と巻頭画《富士の折立より望みたる劍岳》を山岳会の機関誌『山岳』に出稿している

5枚の写真は掲載順に

A《劍岳頂上の南望》

B《雪谿の登攀》

C《劍ヶ岳の頂上》

D《劍岳の大雪谿》

E《劍岳の絶巓(遠景は白馬連峰)》

である。

計5枚が、3頁に掲載された

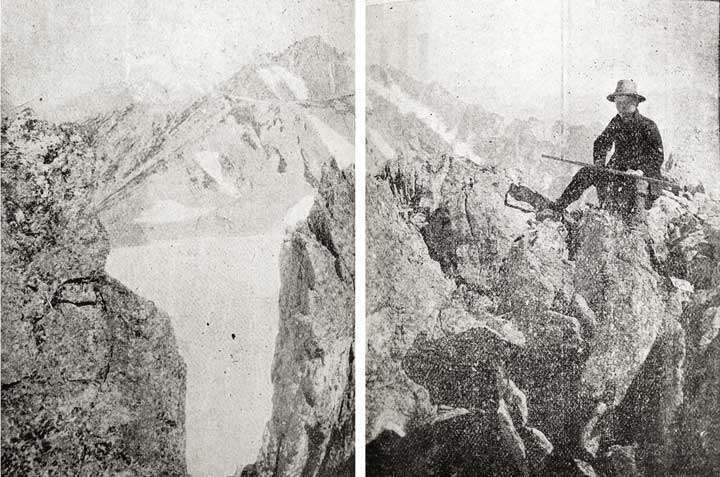

山頂記念写真を深読み

光瑤の写真としては有名な《劍岳の絶巓(遠景は白馬連峰)》は、一番最後にDと同じページに掲載されていて、横10.5センチ縦8.0センチと控えめな扱いだ。

1本の測量標を囲むように6人が収まっている。まさに記念写真だ。左端の宇治長次郎の顔に当たる光を見るとやや逆光気味のトップライトである。

背景の白馬連山は逆光で凹凸感に乏しいが、雪形は比較的よく見える。左端のかすかなピークが雪倉岳[2611m]、明瞭な2つのピークは、旭岳と白馬岳[2932m]である。鑓ヶ岳[2903m]は河合良成の頭に隠れている。頭のすぐ左にかすかに見えるのが杓子岳[2812m]である。遠方にある妙高山や黒姫山はほとんど見えない。

写っている範囲からその水平画角は約40度と読みとれる。レンズは35mmフルサイズ換算で焦点距離50mmに相当する。つまりいわゆる標準レンズでこの写真を撮影したことになる。現代なら山頂のような狭い場所は広角レンズというのが常識であろうが、広角レンズでは背景の白馬連山が小さくなりすぎる。標準レンズだからこそこのバランスいい記念写真が撮れたのである。

なお、この写真は0.84度右上がりである。測量標がやや左に傾いているのを見ても分かる。

光瑤は撮影者であるから写っていない。

明治40年の白山山頂の記念写真とつい比べてしまう。白山では案内人に撮影してもらったようで、光瑤自身が遠方を眺めるようにして自然なポーズを取っているのだが、剱岳では撮影者である。河合良成と佐々木浅次郎がカメラ目線で、ほかの4人は同じように右前方(南・立山方向)に視線を向けている。白山山頂の記念写真もそうだが、これは光瑤の演出なのであろう。撮影時に「はい撮りますよ、みなさん、立山の方を見て」とでも声掛けしたのだろうか。

案内人に撮影してもらい、自分も被写体になれば最高の記念になったのに、なぜ光瑤は画面に入らなかったのか。あるいは、自身が入った写真も撮ったけれども、『山岳』にはよりいい1枚を送ったものか。

登頂した時刻は8時30分とされているので、撮影は9時か9時30分ごろであろうか。光源の太陽はすでに高いが、影の暗部はそれほどきつくはない。

この写真は、測量標が1本の自然木か4本継いだ柱かをめぐって、2年前に登った柴崎芳太郎(陸地測量部測量手)の登頂疑惑を生むことになる。それは、吉田孫四郎が寄稿文の末尾に「余記 柴崎測量員登頂の真偽」を記したことから起きたものだ。そもそも柴崎の証言記録は『富山日報』の藤田午山記者によるインタビュー記事しかない。その記事は、後に名ガイドと言われるようになる宇治長次郎の関しての記述が不十分だったことから、1960年代から議論が盛んになり、剱岳の近代史が語られるたびこの写真だけに繰り返し注目が集まるようになった。

たしかにそれは今でも興味のわくことだ。2007年に「四等覘標高程手簿」が見つかり、柴崎の登頂日が明治40年7月28日と確定した。あとは柴崎が新聞記者に対して長次郎を落伍者と話した理由のみがポイントであるけれども、今となっては大きな問題ではない。

あの世の光瑤は言うだろう。私が選りすぐった5枚の写真に感想をコメントしてほしかった、と。

頂上パノラマは標準レンズ

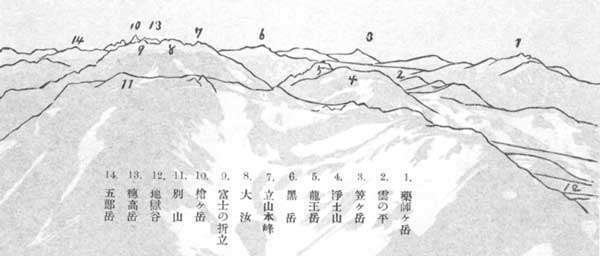

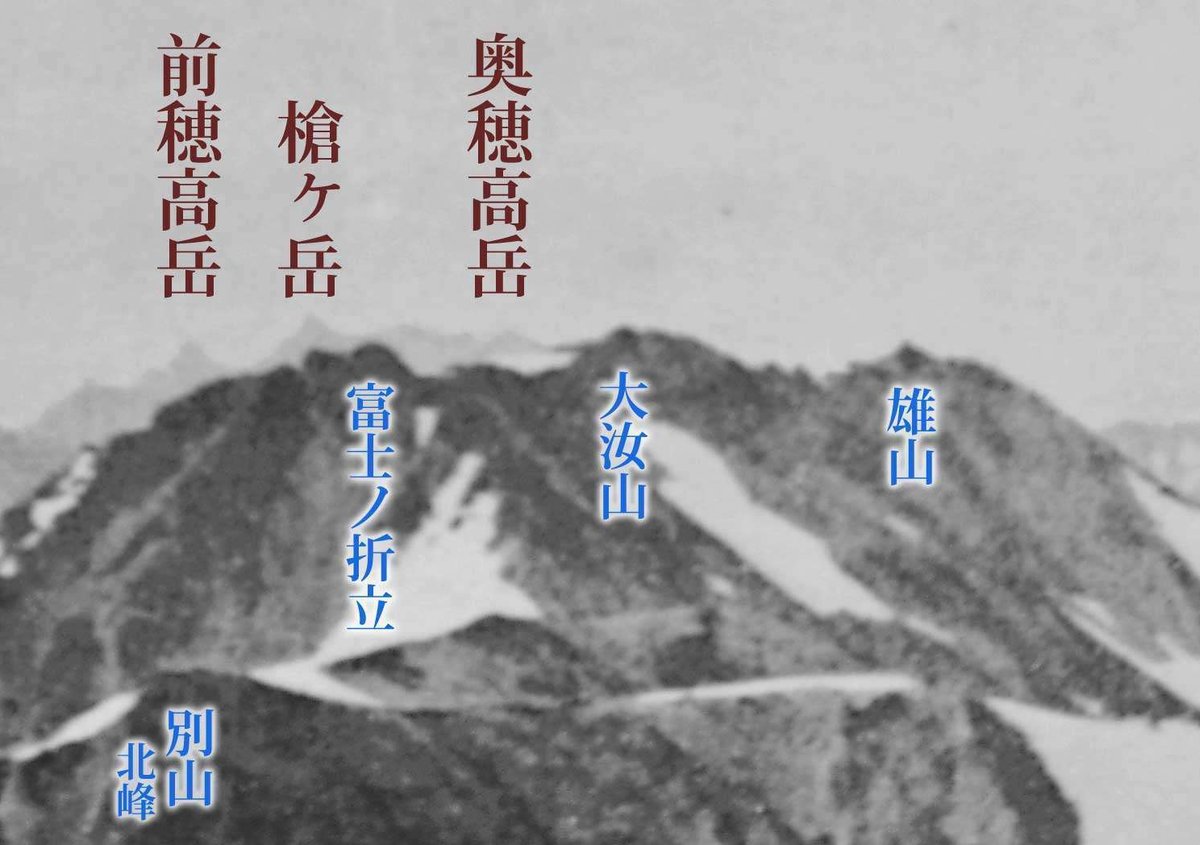

『山岳』誌上で5枚のうち最も大きく扱われたのは、A《劍岳頂上の南望》である。

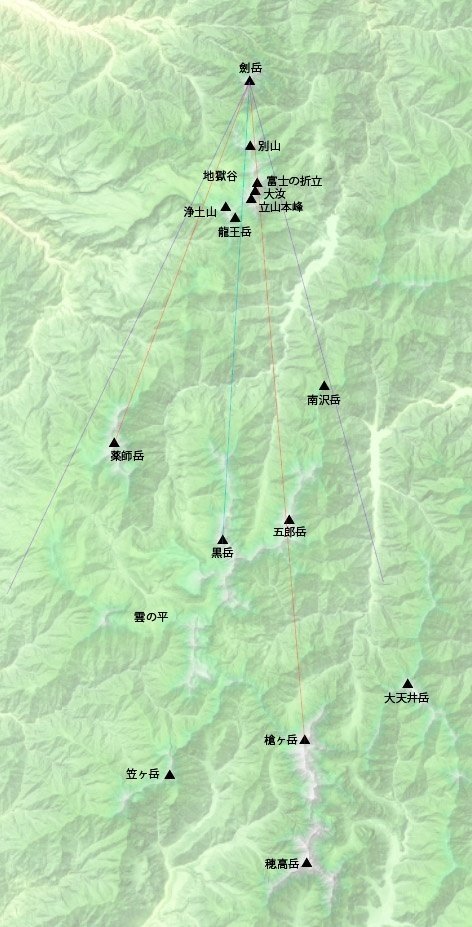

薬師岳から五郎岳まで14の場所を透かし紙で説明書きが付されている。薬師ヶ岳・雲の平・笠ヶ岳・浄土山・龍王岳・黒岳・立山本峰・大汝・富士の折立・槍ヶ岳・別山・地獄谷・穂高岳・五郎岳。五郎岳はどうも間違いらしく、現在の三ッ岳[2845m]であるようだ。

陸地測量部の5万分の1地形図が発行されるのは大正2年のことで、明治42年当時は陸地測量部の20万分の1か、農商務省地質研究所の20万分の1しかない。どちらも山の位置関係を正確に把握されていなかった。そうした状況を踏まえると、このように峰々の位置関係を判読して説明を付したのはいかにも山岳専門誌らしい。登山愛好家たちは、剱岳山頂からの初めての眺望写真に高揚したに違いない。

画角はやはり約40度であるから、35mmフルサイズで50mm相当、つまり標準レンズである。パノラマ写真のように見えて広角レンズではないのである。また厳密に言うと1.82度右下がりに傾いていることも検証できる。

この写真は「初の剱岳頂上パノラマ写真」としてもっと高く評価されていい。剱沢の雪渓が白トビしてディテールは失われているものの、立山三山の山腹の表情はしっかり見える。何より、富士の折立の右上後方に槍ヶ岳まで見通すことができる。直線距離で31.4キロも離れている。槍ヶ岳からさらに南にのびる穂高連峰も見える。57.6キロ離れた乗鞍岳や、81.7キロ御岳は残念ながら見えていないが、現代であってもここまでの好条件で撮影できるチャンスは少ない。初登頂にして確実に撮影できたのは、むろん幸運もあるが、確固たる写真術を取得していていなければ機会を逃すのだから、これは光瑤の大きな功績といってよい。

気になるのは立山三山の富士ノ折立の背後に見えた槍ヶ岳の尖峰だ。光瑤は、槍ヶ岳に対する憧れをいっそう強くしたにちがいなく、翌年の槍ヶ岳登山へつながっていくのである。

長次郎谷の登攀シーン

B《雪谿の登攀》は縦構図のいい写真だ。はがきをひと回り小さくしたサイズでは少々分かりにくいが、6人が映っている。画面右下を岩、左上を雪で斜めのラインを作り、人物が右上に向かって登攀する構図である。雪渓に陰影があり、急斜面も表現できている。

熊の岩より十五分、三十六七度の急坂を横這して右岸の最上に着す。雪上攀縋の危険之より極度に及び、富士式カンジキは最早何等の役をなさず。即ち腰にせる細引綱を取出し(各自三間許のものを一筋宛二重にして用ふ)各々に結び、珠繋ぎの登攀法を応用す。列の先頭に立つたるは完全なるカンジキを有する常次郎なり。殿軍をなせるは淺次郎なり。長次郎のみはカンジキをも穿たず、列外に遊戈して、単身登攀をつづけた。其異常なる熟練と自信とは驚嘆の他なし。されど屡々転倒辷下、幾度か我等の心を寒からしめた。

この写真は、細引き綱を結ぶ前の登攀場面とみられる。

一行はこの熊ノ岩[2581m]付近でクマに遭った。河合の60年後の回想によれば、その時、光瑤は写真を撮ろうとしたが、野村が「クマの感情を害するといかんからよせ」と制止したという。[2]

《雪谿の登攀》の画面には少なくとも4本の杖が見える。一番下の人が左手で自然木のような杖を雪面に突く。下から2番目の人は左足を振り上げているが、荷を背負い、帽子をかぶっているので、案内人の佐々木浅次郎か。佐々木は記念写真でも左で杖を持っている。そして下から3番目人は滑って転んだのか雪渓に寝そべったように見える。白いズボンなので、河合良成か野村義重のようである。

この写真から言えるのは、登りの場面で光瑤が一番後ろで写真を撮っていて、撮った後に6人を追いかけなければいけなかったということだ。同行撮影の経験者ならば分かることだが、撮っては追いつき、追いついたと思ったら先に行かれる、というのは体力的に相当つらいものだ。

河合は60年後に「石崎君が画家で運動神経が鈍いものだから、細引きで両方から引っ張って、いろいろ苦心したことを今でもおぼえている」と語っている。[3]

光瑤としてはいささか不名誉な話だ。この年の光瑤の登山は、7月20日ごろに別山に登り偵察、22日に浄土山に登り、24日に剱岳初登頂、いったん立山温泉に下山し29日大日岳、4日立山(富士ノ折立)登頂と相当過酷なもので、運動神経が鈍いなどと言われるはずのない内容であると弁護しておきたい。

D《劍岳の大雪谿》は、タイトルと内容が一致しない作品だ。Bとよく似た場所で、よく似た光線で、よく似た縦構図。雪渓の部分を切り取って見せているが、岩の部分も画面の半分を占め、「大」というほどの雄大さはない。

面白いのは、右上部に写っている4人だ。左の3人が撮影している光瑤を見降ろしている。「おい、まだか」とでも言っているのか。右の一人は後戻りしているように見える。

下山時に撮影か

C《劍ヶ岳の頂上》は頂上直下20メートルか30メートルぐらいの位置から見上げるように撮影した1枚である。右半分は岩稜で左半分が雪渓。なぜこれが頂上なのかと訝しんで、ピークを見られる部分を凝視すると、すこし窪んだ位置に細い棒がみえる。あの問題になった測量標である。十字の板もかすかに見える。つまり、本当のピークは更に奥の方に見えているのだ。

頂上を踏む直前に、この測量標が見えた瞬間を撮っておこうと考えたのであろうか。現代の剱岳登山では特徴的でない凡庸な位置かもしれないが、人工物である測量標が見えた瞬間はおそらく大きな感動に包まれたにちがいない。

ただ、画面には人が写っていない。となると、下山時に撮影した可能性も十分にある。その場合、この測量標が見える場所で、名残惜しんだ一枚ということになろう。

特異な構図の巻頭画

さて、名残といえば気になるのが光瑤の下山後の行動である。明治42年7月24日に剱岳登頂を果たした後、翌25日に立山温泉まで下りた。そして再び室堂に戻り29日に大日岳、8月4日には『富山日報』記者の大井冷光とともに雄山に登り日の出を見た後、富士ノ折立まで「巌見物」の縦走を行った。富士ノ折立は、雄山・大汝山と並ぶ立山三山の一つで、標高2999mで剱岳とほぼ同じ標高である。剱岳山頂から見えた立山三山の最も手前の岩峰が富士ノ折立だった。冷光によると、光瑤は「立山独特の巌を見るには立山から富士の折立辺りまで行かねばなりません、室堂から雄山神社へ行くまでの路は石垣を見るようでつまりませんよ」と言った。[4]

途中、雪渓に下りてクマの足跡を探索し、そして富士ノ折立に着いた。

石崎君は富士の折立の中腹から剣山の写生をする。僕は折立の絶顛の探検をする、やがて人跡到らぬ草付を発見し巌の上で通信を認め終えると、石崎君は写真機を組み立てて記念写真の撮り合いをする事になり、僕はまず金剛杖を横えているところを撮ってもらったまではよかったが、さて僕にはシャッターの引き方が分からない。仕方がないから石崎君はピントを合わせ種板を入れて写すばかりにしてからレンズに向かい、「ひぃーふー」の号令で僕に引かせて、やっと収まりをつけて帰った。

なぜだろうと思う。剱岳登頂を果たして下山したのに、再び剱岳を望む場所にわざわざ立つ、何か忘れ物でもしたかのように。大日岳に行ったのは剱岳の全貌を眺めるためか。もしかしたら、『山岳』の巻頭画を描くためであったのかもしれない。

『山岳』第5年第1号(明治43年3月31日)

巻頭画(三色網版・カラー)

剱岳の南面は別山から剣沢を手前にして眺めるのが定番中定番である。この巻頭画は、なかなか珍しい構図だ。

手前に岩場を配し、岩と岩の間に真砂岳の緩やかな山並みを挟んで、別山越しに剱岳を望む。あの長次郎谷の雪渓が剱沢に向かって斜めに落ち込んで行くのがよく分かる。別山に隠れて、手前の平蔵谷はわずかに上部しか見えない。剱岳の左後方には毛勝山が描かれ、さらに八ツ峰の上の方、右後方はるか先に朝日町の山並みが見える。

吉田孫四郎の紀行文にこんな一節がある。

数日前に登山したる石崎兄は、今朝早く、人夫と共に浄土山に登りしが、濃霧の為め、已むなく帰堂して、恰も午餐の処、余等を出迎へて、「昨日別山より見たるに、劒岳の裏面には頂上近く迄、一大雪谿が這ひ上って居る。目指す針路は必定かしこならめ」と新水の客を屋外寒風に晒し捨てての気焔である。

7月22日昼ごろ、吉田孫四郎らが室堂に着いた時の一場面である。光瑤は7月20日以前に入山し、別山まで上って剱岳を見ていた。そして頂上付近まで続く長い雪渓があり、それが登攀ルートであると見極めていたのである。2年前の夏、柴崎芳太郎測量手らが剱岳に登頂し測量標を立て、錫丈頭などを発見したことは地元の『富山日報』8月5日と6日の紙面で報じられた。そこには「東南の谷間を下り」「一里ばかりの雪道を約5時間も費やしました」などと、簡単だが登攀ルートも記されていた。当時、富山県高岡にいた光瑤は、当然それを知っていて、別山に登って確認したのだろう。

『富山日報』明治42年8月9日3面

別山から眺めたとみられる 長次郎谷と平蔵谷の描き方はやや雑である

剱岳登頂後にわざわざ富士ノ折立から描いたのはなぜだろうか。

別山から見ると、頂上に向かって平蔵谷の雪渓のほうが、長次郎谷よりも手前ではっきりと見える。7月22日の偵察の時、光瑤が登攀ルートだと直感したのは平蔵谷だったのではないか。しかし、実際に登ったのは尾根をひとつまたいだ長次郎谷の方である。別山からはよく見えないのだ。

右上の人物は『富山日報』の大井冷光記者

富士ノ折立まで上ると、2つの谷は別山に隠れて下部が見えなくなるけれども、長次郎谷の方は斜めに長く続く雪渓が見える。

あの世の光瑤は言うかもしれない。剱岳に登ったのに肝心の剱岳の写真も絵もなかったんだ。何か描いておかないと『山岳』に申し訳ないだろう、と。

まだ5万分の1地形図のない時代である。「長次郎谷」とか「熊ノ岩」とか名付けたものの、自分たちはいったいどこを通って頂上に立ったのか。自分の目で見て、撮影するか描くかして記録に残しておく。それは登山家ではなく画家としての本能であったのかもしれない。

◇

[1]河合良成の「剱岳登山記」『明治の一青年像』(1969年)によれば、吉野桜と大黄葉スミレの群落があったという。

[2]河合良成「剱岳登山記」『明治の一青年像』(1969年)

[3]河合良成「剱岳登山記」『明治の一青年像』(1969年)

[4]立山三山は、信仰対象としては立山・別山・浄土山を指すが、最近は狭義で雄山・大汝山・富士ノ折立を指すことが多い。

◇

これで石崎光瑤の山岳シリーズはいったん終了です。南砺市福光美術館には、作品の撮影への協力と、いくつかの教示をいただきました。感謝申し上げます。また、明治時代の新聞や雑誌の写真は、富山県立図書館に所蔵されている原本を接写し、国会デジタルコレクションではつかめない部分を補いました。(2024/5/25 20:00)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?